私は『 オールド・バイオリン 』が製作された 1500年代前期から1800年頃までの製作状況を検証した結果、それが能面の製作と重要な部分で共通していることに気がつきました。

それは 本物のヴァイオリンやチェロを理解する助けとなり得る事柄であると 私は考えています。

ところで 一般に知られていない能面についてお話しすることはとても難しいと 私は以前から思っていましたが、幸いなことに 2014年の年末に この内容を理解するのに適した展覧会が東京で開催されました。

そこで、まず この展覧会カタログを引用させていただきます。

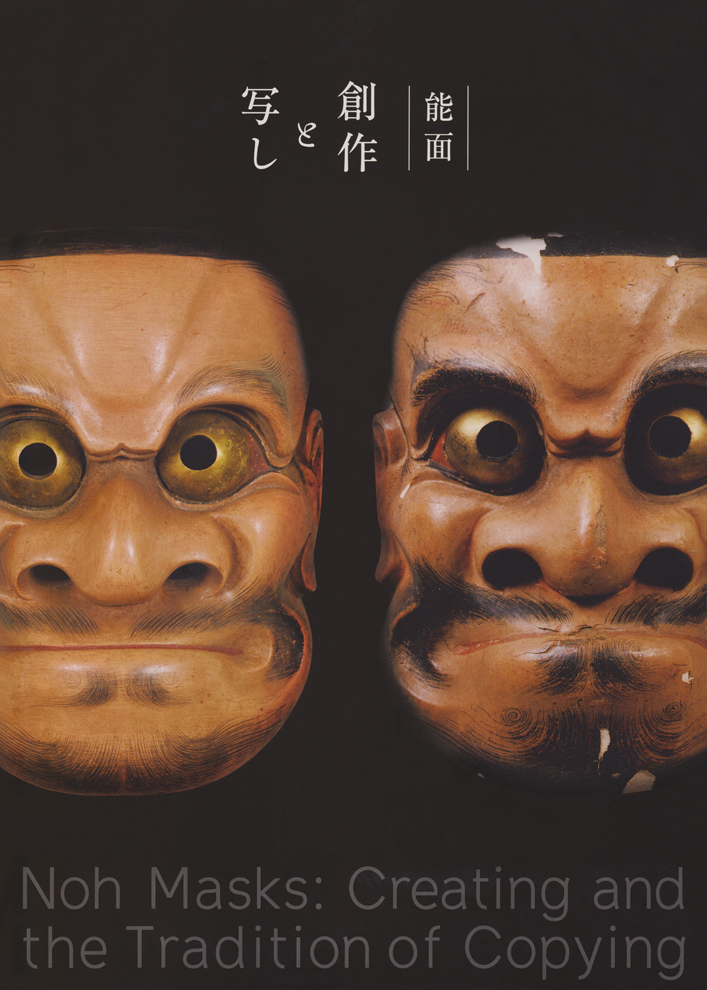

能面 創作と写し

能面の造形的側面に関する研究は活発とは言えず、彫刻史における位置づけははっきりしていません。能面の製作年代の判定、作者( 面打 )の特定が困難であることが大きな障害になっています。

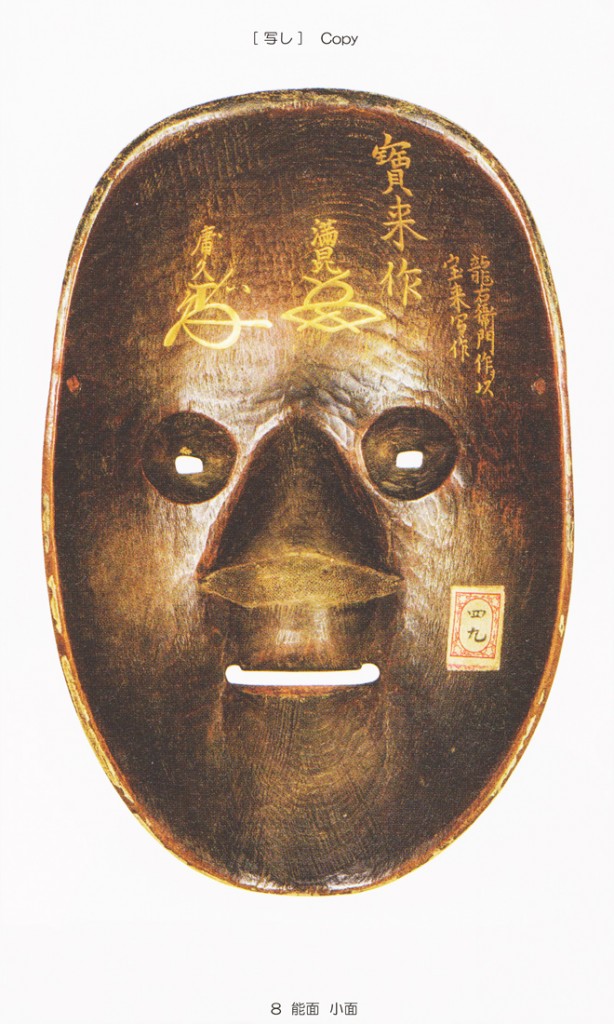

なぜ困難か。それは、非常に精密な写しが大量に作られたからです。面の形式、表情だけでなく、面裏の様子、さらには傷まで写すことが広く行なわれました。面打特定の手掛かりになるはずの刻銘、焼印なども写したのです。

しかし、創作の時代の面には写しにはない個性が見られることも少なくありません。華やかさ、力強さ、艶めかしさなどが際立って、彫刻作品としても魅力的です。が、その突出した表現力が、演能において用いられる機会を狭めることもあるようです。

写しは、忠実に作っているようでも個性を減少させることが多いので、能楽師にとっては幅広い演目に使いやすいという評価につながります。

美術品の世界では模造は原品より価値の低いものになりますが、能面の場合は それとは異なる独特の文化があると言えるでしょう。

写しの名手として豊臣秀吉から「天下一」の称号を授かった是閑( 出目是閑吉満 / でめぜかんよしみつ ca.1526 – 1616 )、名工として名高い河内( “天下一河内”の焼印を用いた 河内大掾家重 = 井関家重 / いせきいえしげ 1581 – 1657 )を始め、その評価の高さは創作の時代の面打に劣りません。

この展示でご覧いただきたいのは二点です。まず、創作面の彫刻作品としての魅力です。日本の彫刻史上で、室町時代は衰退期とされています。それは仏像を見ると否定できませんが、能面に目を向ければ彫刻史を書き換える必要を感じます。

次に、写しのあり方です。原品の良さだけでなく、普通なら減点の対象となる傷や剥落、面裏まで写す様子にご注目ください。そこに能の特性を探る鍵がありそうです。

ここで展示するのはもちろんごく一部です。各地に伝来している面の調査、研究によって能楽、あるいは日本文化史の未知の世界が眼前に開けてくる可能性があります。

能と面

能の歴史は まだ明らかになっていない点が多く、その成立までの過程については諸説あります。奈良時代( 710 ~ 794年 )に中国から伝わった、大衆芸能「散楽」が寺社の余興として庶民に広まり、さまざまな変遷を経て能と狂言の要素を持つ「猿楽」となります。

この猿楽に、豊作祈願に端を発するといわれ、庶民の間で親しまれてきた歌舞音曲(田楽)や寺社で行なわれた延年(えんねん)翁舞(おきなまい)などを、南北朝時代( 1336 ~ 1392年 )から室町時代( ‘1336 ~ 1573年’ )のはじめにかけて集大成したものが能狂言であると考えられています。

大成したのは南北朝時代、春日神社と興福寺の猿楽を務めた 大和猿楽四座のひとつ、結崎座(ゆざきざ = 観世座 )の観阿弥( 1333 – 1384 )・世阿弥( ca.1363 – ca.1443 )父子でした。

能は足利将軍家( 室町殿 = 足利義満 1358 – ‘1368-1394’ – 1399 鹿苑寺 – 1408 )、豊臣秀吉( ca.1537 – 1598 )、徳川家康( 1542 – 1616 )ほか諸大名などに愛好されました。

秀吉は金春安照、家康は観世忠親(身愛)を贔屓(ひいき)にしたように、諸大名家ごとに採用する流派が異なり、武士自らも能舞台に立ちました。やがて武家の式楽(公の儀式で行なわれる音楽や舞踏のこと )となります。

禅宗をはじめとした仏教の影響による、主に霊が主役となる幽玄な内容で、人間の哀しみや怒り、恋慕の想いなどを表わす能。そして さまざまな世相をとらえて風刺する笑いの台詞劇である狂言。明治時代に両者を合わせて能楽と呼ぶようになりました。

能楽で使われる面( おもて )がいつ、どのように生まれたかも詳らかではありません。技法では、翁面の切顎は舞台面の技法を継承するなど、ほかの仮面との共通点を持つ一方、目や歯に鍍金した銅板を貼るなど、能面独特の手法もあります。

平安( 794 ~ 1185年 )から鎌倉時代( 1185 ~ 1333年 )の舞楽面(ぶがくめん)、行道面(ぎょうどうめん)については、仏師が製作したことがわかっています。しかしながら仏像を造る仏師と、能狂言面を作る面打(めんうち)の関わりは不明です。

いずれにしろ南北朝時代から室町時代は、あらたな曲がつぎつぎ作られ、面の種類も増えた、言わば 能の「創作の時代」です。この時期に作られた面は造形的な魅力に富み、きわめて尊重されています。

能楽シテ方宗家には 能楽の演目と演出にあわせて工夫された面が備えられました。中には宗家が「本面(ほんめん)」と決めて別格の扱いをしてきたものもあります。

近世( ’1568 ~ 1867年’ )以降は型を伝える「写しの時代」です。諸大名が能面を備えるために面の需要が大幅に増大し、写しを作るようになります。

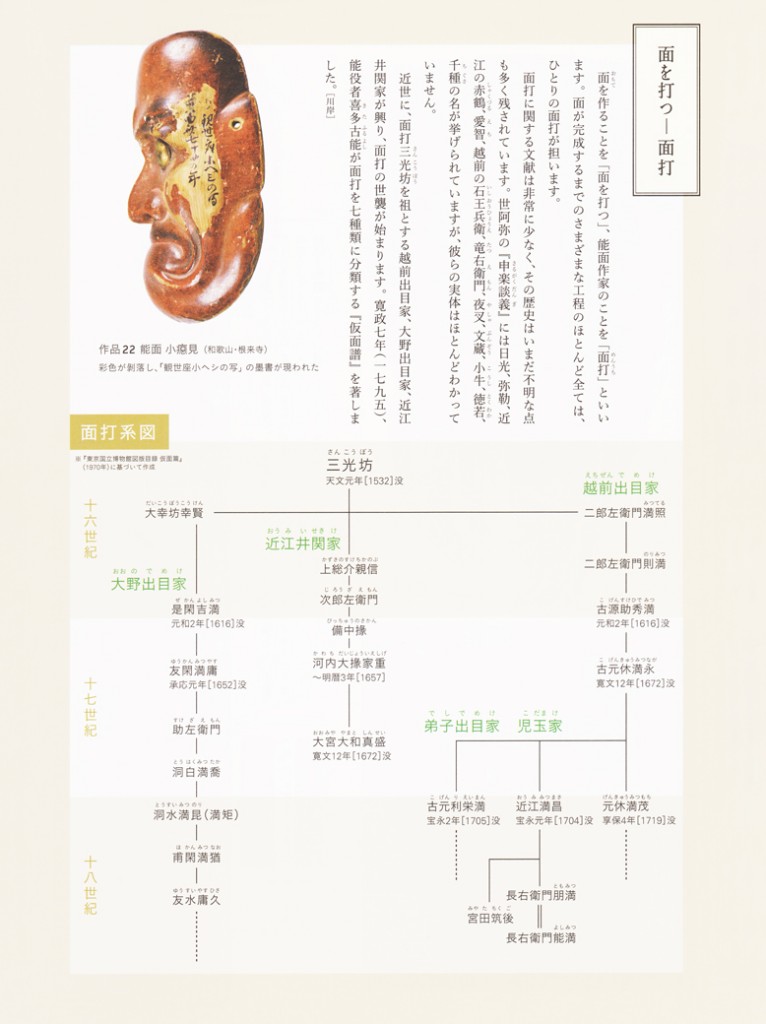

そして面打(めんうち)を世襲する家系が三つ現われました。越前出目家(えちぜんでめけ)、大野出目家(おおのでめけ)、近江井関家(おうみいせきけ)です。

彼らの仕事は、能楽の宗家である観世、金春、金剛、宝生等をはじめ、各地に秘蔵された名作を写すことでした。

模作は形や彫りだけでなく傷や彩色の剝がれた様子までも写しとることがありました。面の造形だけでなく、その歴史までも貴んでいたのかもしれません。面は 自分ではない何かに扮するための単なる道具という域を超え、能楽師の体の一部となる重要なものとして大切にされています。 [ 川岸 ]

面を打つ – 面打

面(おもて)を作ることを「 面を打つ 」、能面作家のことを「 面打(めんうち)」といいます。面が完成するまでのさまざまな工程のほとんど全ては、ひとりの面打が 担います。

面打に関する文献は非常に少なく、その歴史はいまだ不明な点も多く残されています。世阿弥の『申楽談義(さるがくだんぎ)』には 日光、弥勒、近江の赤鶴(しゃくづる)、愛智(えち)、越前の石王兵衛(いしおうひょうえ)、竜右衛門(たつえもん)、夜叉、文蔵、小牛(こうし)、徳若(とくわか)、千種(ちぐさ)の名が挙げられていますが、彼らの実体はほとんどわかっていません。

近世に、面打 三光坊( さんこうぼう ‘‥ – ca.1532’ )を祖とする 越前出目家、大野出目家、近江井関家が興り、面打の世襲が始まります。寛政七年(1795)、能役者 喜多古能(きたふるよし)が面打を七種類に分類する『仮面譜』を著しました。 [ 川岸 ]

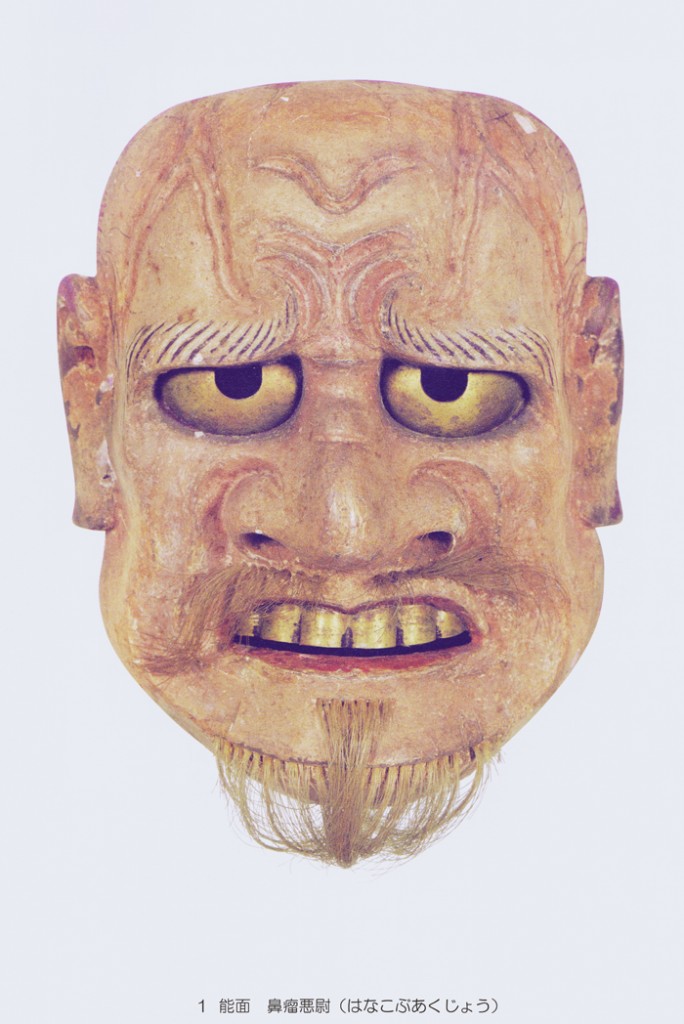

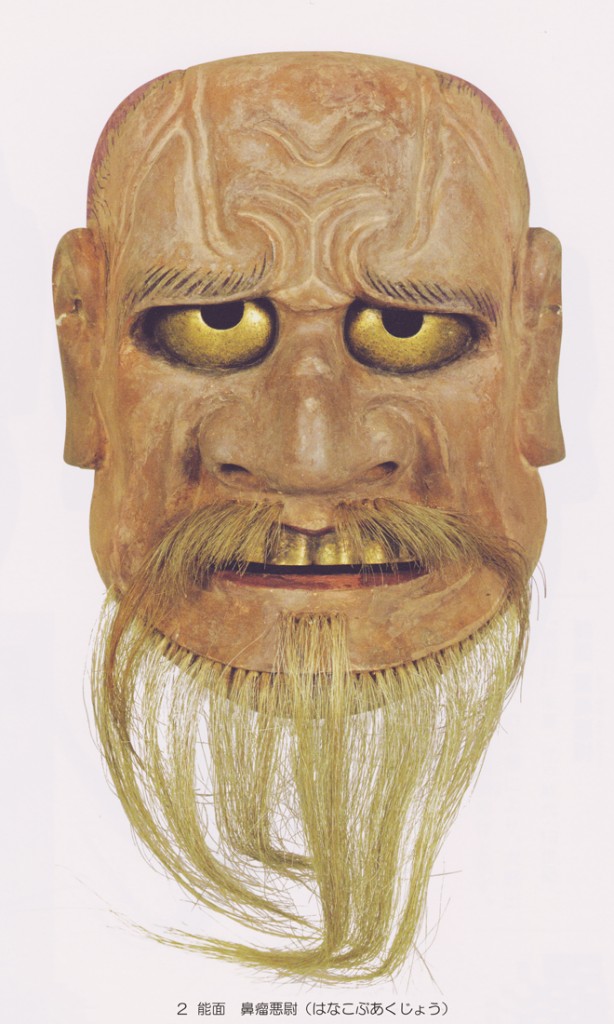

鼻瘤悪尉(はなこぶあくじょう)

鼻瘤悪尉は、鼻梁(びりょう)の途中に瘤(こぶ)があり凄味のある形相の老人の面(おもて)。「悪」は、強く激しいという意味。目と歯に鍍金した銅板を貼る。これは 人間を超えた存在であることを示すもので、荒ぶる神の役に用いる。額(ひたい)の深い皺(しわ)と浮き出た血管、瞳を上に寄せた容貌が特色である。

1 能面 鼻瘤悪尉 室町( ‘1336 ~ 1573年’ )から 安土桃山時代( 1573 ~ 1603年 )・16世紀 木造、彩色 20.9cm × 17.8cm

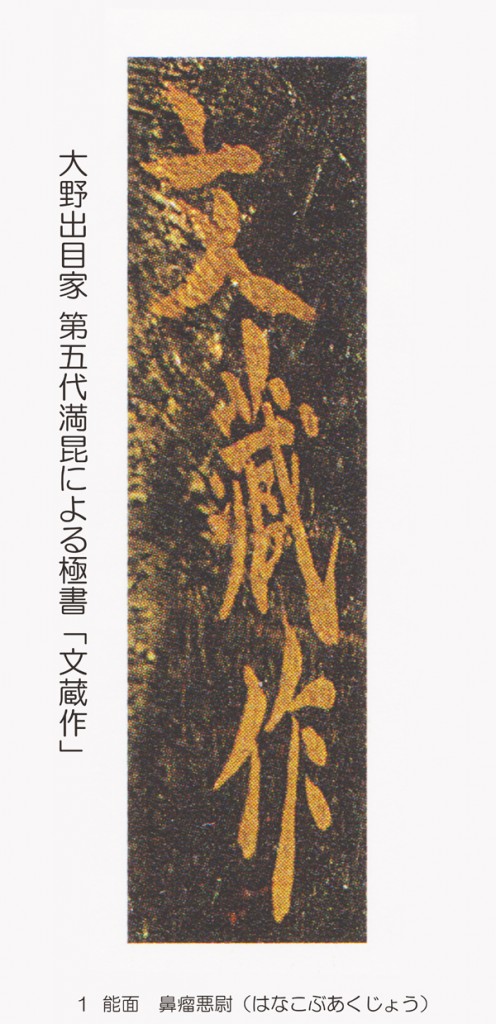

面裏(めんうら)に金泥(きんでい)で「文蔵作 / 満昆(花押)」と極書(きわめがき = 鑑定書)がある。

文蔵(福原文蔵 15世紀頃活躍 )は世阿弥の『申楽談義(さるがくだんぎ)』に名の挙がる面打で、南北朝時代頃の人らしいが詳細は不明。満昆は江戸時代の面打の家系である 大野出目家五代 洞水満矩(でめみつのり ‥ – 1729 )のこと。

能面の極書は信憑性が低く、製作を文蔵の時代まで遡らせるのは難しい。しかし 血の通った彫に写しとは歴然とした差がある。

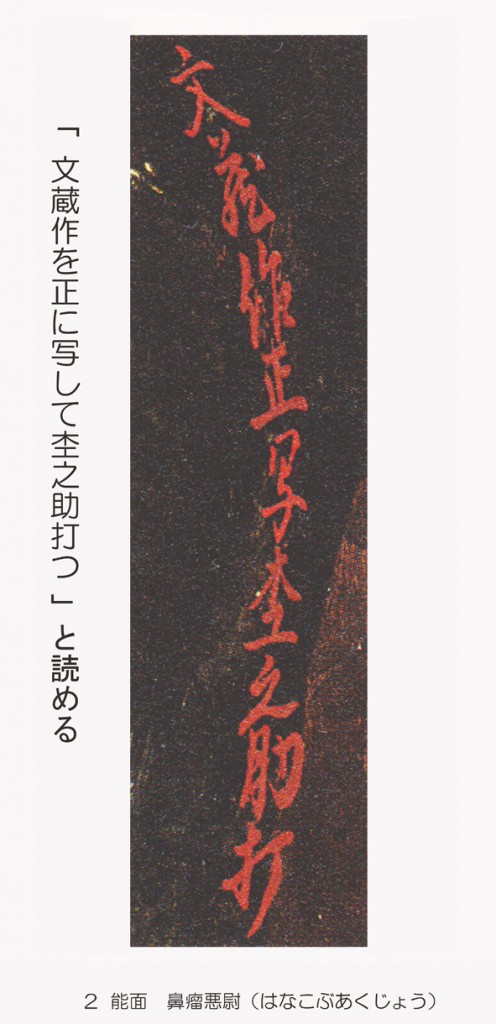

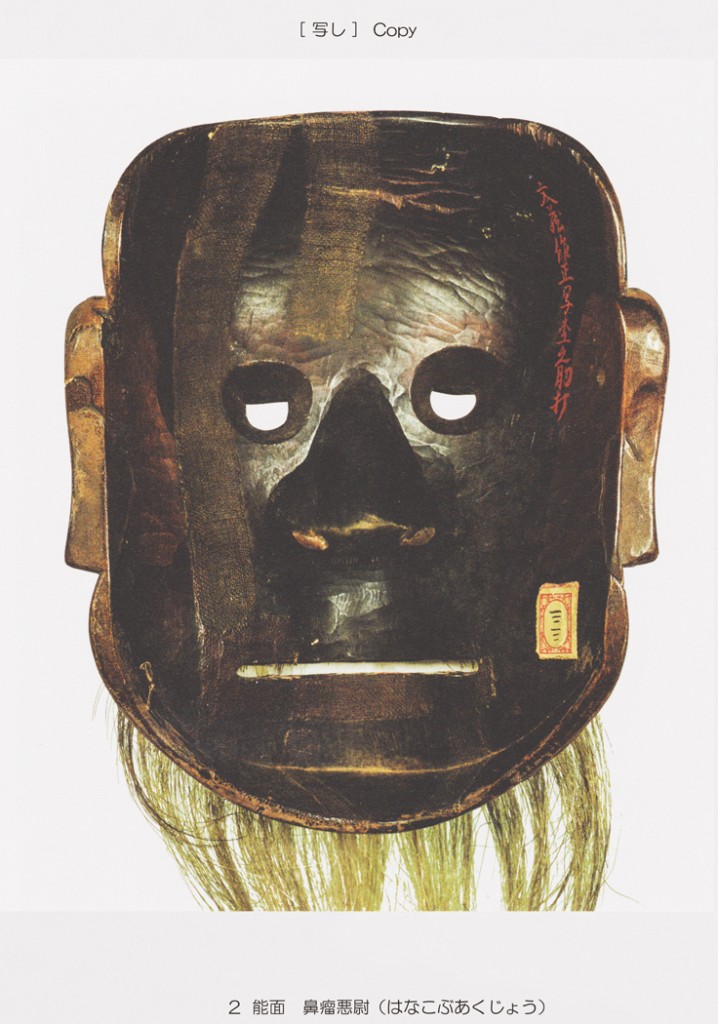

2 能面 鼻瘤悪尉 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・17~18世紀 木造、彩色 21.5cm × 17.5cm

面裏に「文蔵作正写杢之助打」と記す。杢之助は 面打の家系 大野出目家の七代、友水康久(ゆうすいやすひさ ‥ – 1766 )のこと。これを信じれば、満昆が文蔵作と極めを書いた面を孫が写したことになるが、この銘文の真偽は不明。表も裏も形は忠実に写しているが、肉付きにやわらかみがない。彩色は後補(こうほ)。

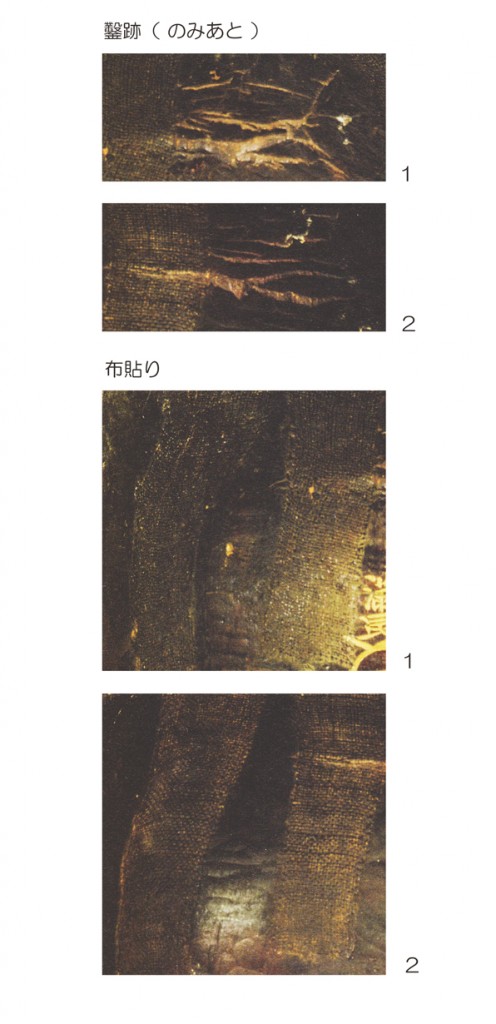

【 裏まで写す – 1 】

「写し」と呼ばれる面を、もとになった面と比べると、表情はもちろん、舞台では見えることのない面裏の 鑿跡(のみあと)や修理跡までもよく似ていることが あります。つまり面裏まで 写しているのです。

文蔵作と記す面( 1 )と それを写した面( 2 )では、額裏側の鑿跡もよく似ていますが、特に注目すべきは布を貼っている部分です。

漆を塗って仕上げる面裏に布を貼ることは通常ありません。おそらく面 1 が割れたか、亀裂が入ったため、布を貼って修復したのでしょう。2 の面は同じところが割れたのではなく、1 の面の修復跡までも忠実に写したのだと考えられます。 [ 川岸 ]

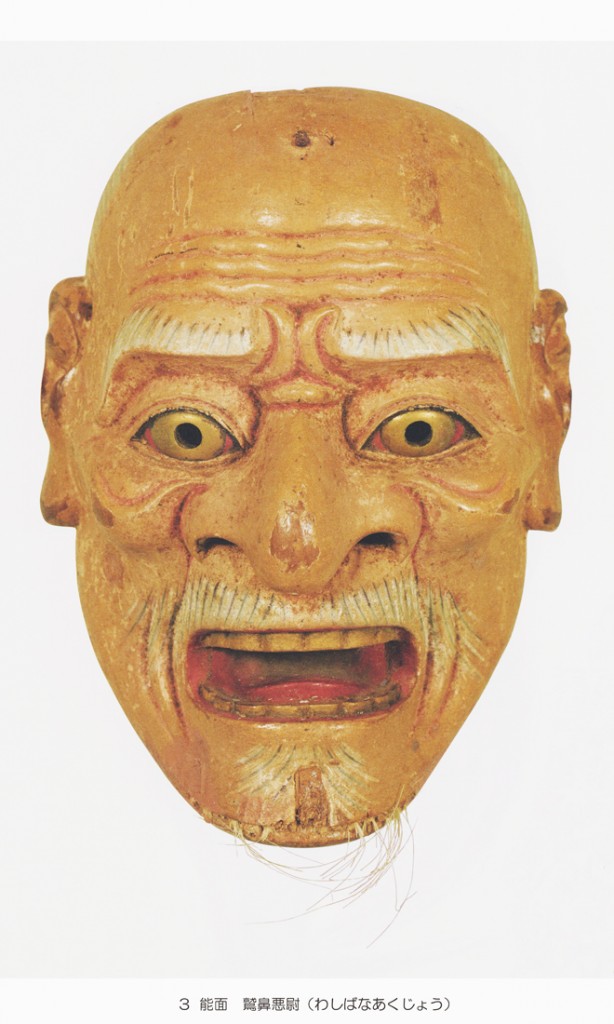

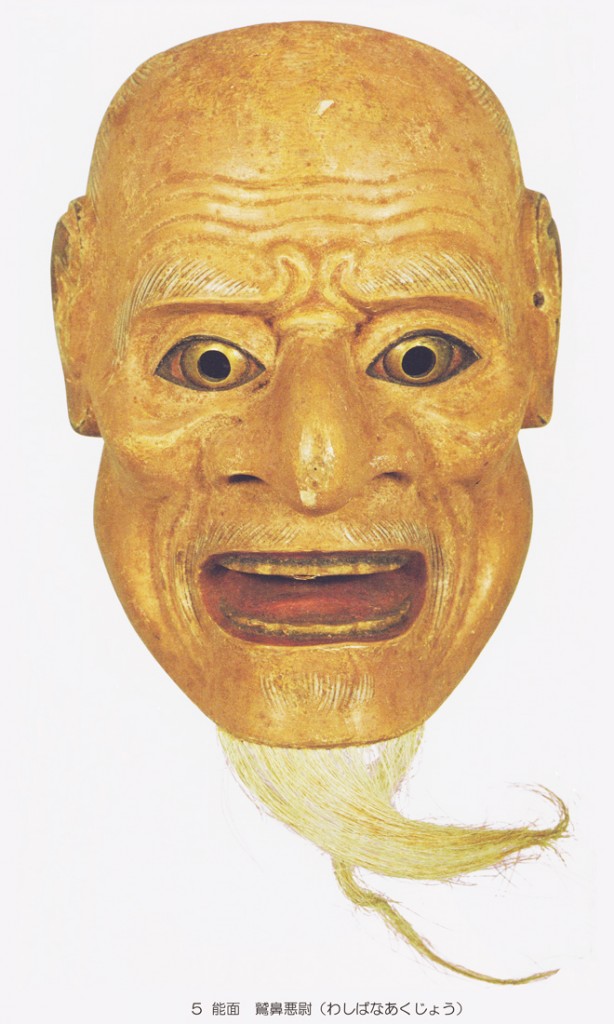

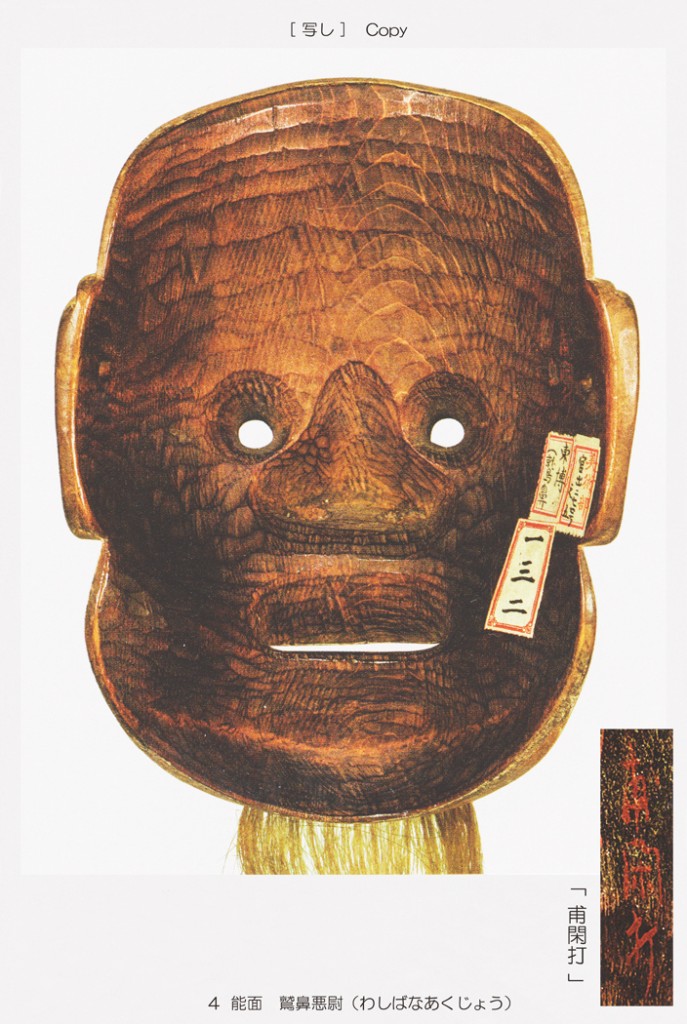

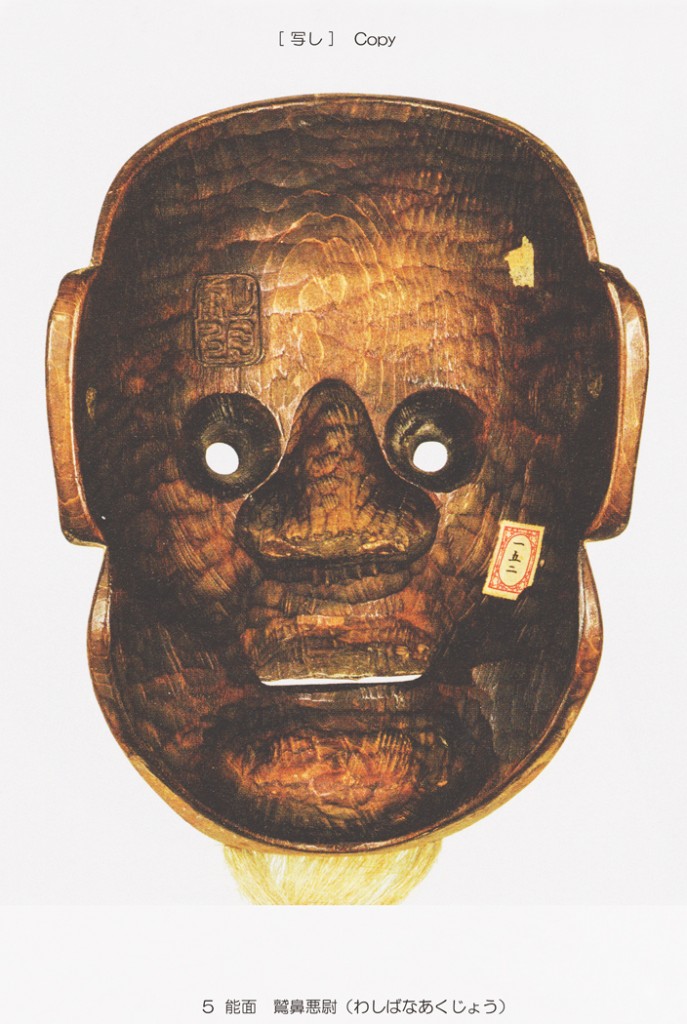

鷲鼻悪尉(わしばなあくじょう)

鼻先が鷲(わし)の嘴(くちばし)のようにとがった鷲鼻で、強い表情の老人の面。額に四条の皺(しわ)があり、目に鍍金した銅環(環状の銅板)を貼る。鼻瘤悪尉が 銅板で目全体を覆うのに対し、この面は瞳だけに用いる。歯は根元に墨、先に金泥を塗る。

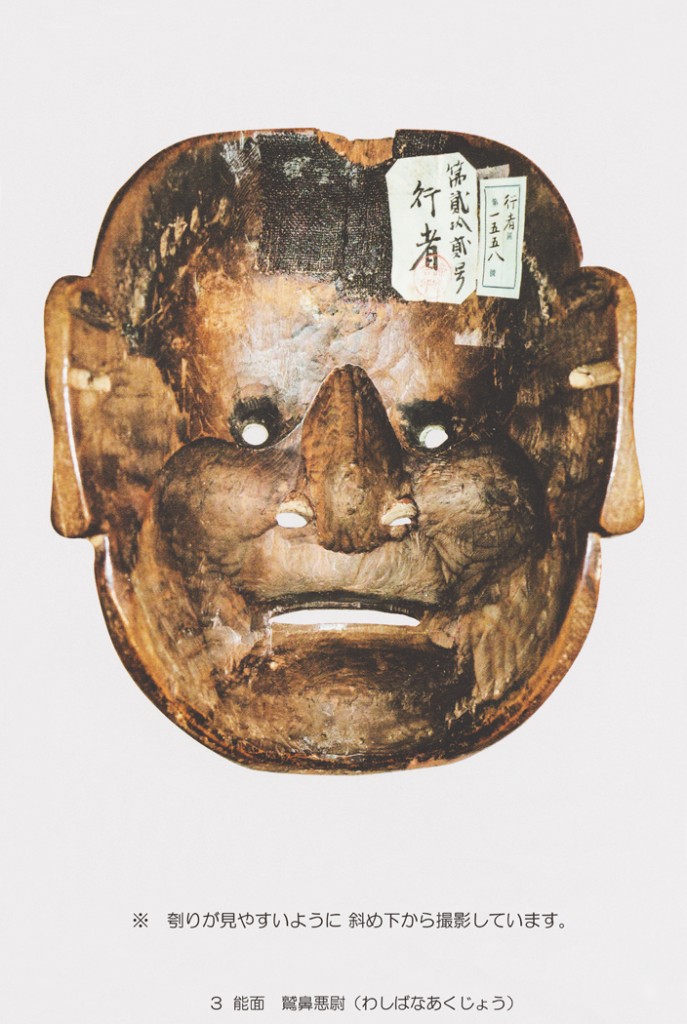

3 能面 鷲鼻悪尉(わしばなあくじょう) 室町時代( ‘1336 ~ 1573年’ )・15~16世紀 金春家伝来 木造、彩色 21.2cm × 15.5cm 重要文化財

「行者」という名称で伝わったが、鷲鼻悪尉と同じ顔である。額、頬骨、頬に刻まれた皺の上下あるいは左右の肉の部分のやわらかさが、生気のある表情を作っている。目に鍍金した銅板(後補)を貼るが、瞳の孔が小さいため迫力が減退しているのが惜しい。

4 能面 鷲鼻悪尉(わしばなあくじょう) 「 甫閑打 」朱書 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・18世紀 木造、彩色 20.6cm × 15.7cm

「 甫閑打 」の朱書により、大野出目家第六代 甫閑満猶(ほかんみつなお)の作と示す。

5 能面 鷲鼻悪尉(わしばなあくじょう) 「出目康久」焼印 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・18世紀 木造、彩色 21.2cm × 15.7cm

「出目康久」焼印により、大野出目家第七代 友水庸久(ゆうすいやすひさ)の作と示す。

【 豪快な面裏 】

3 ・鷲鼻悪尉(行者)の裏面はきわめて起伏に富んでいます。額を深く刳り(くり)、両目の下と鼻の刳りの上端で山の字状の稜線を作り、鼻と両頬、顎を深く刳っています。

写しの二面は両目と鼻の裏しか刳っていません。これが一般的な面裏です。その差は歴然としており、3 は裏だけで室町時代の作と判断できます。こうした起伏に富む面裏を写す場合もありましたが、これほど豪快にはなりません。実際に着けた時に、山の字状の稜線が邪魔だったかもしれません。

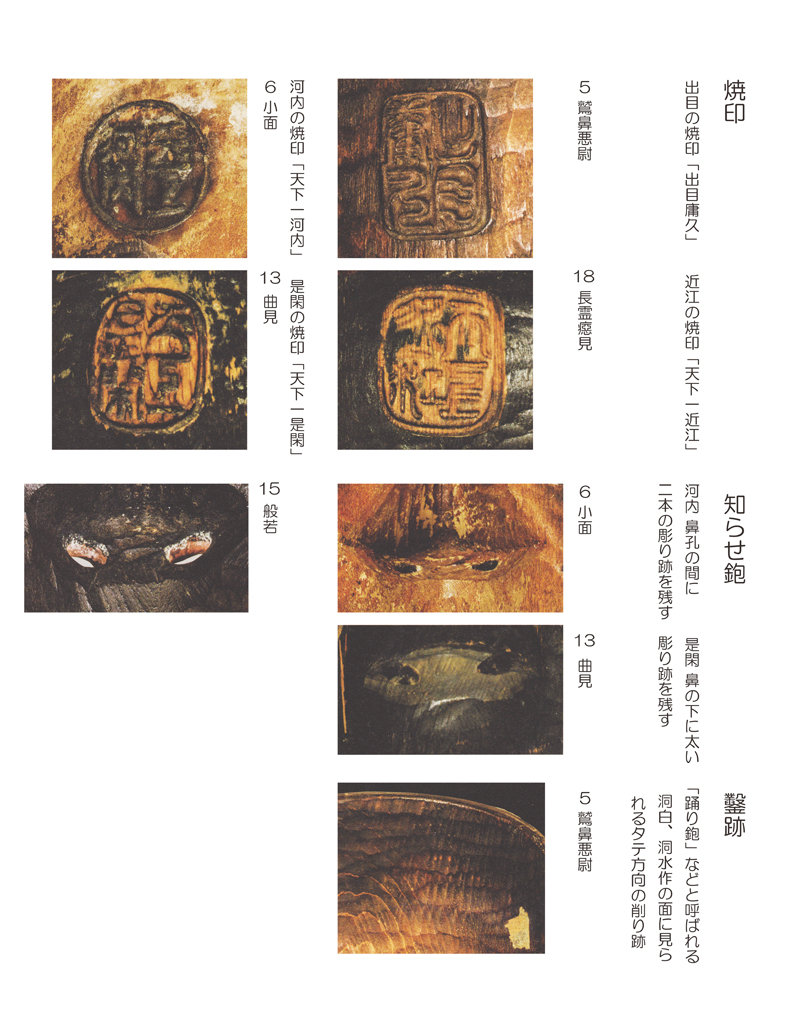

【 面打特定の手がかり – 焼印、知らせ鉋 】

能面の裏側(面裏 めんうら)には、その面を知るための さまざまな情報が残されています。「焼印」、「知らせ鉋(かんな)」、「銘(めい)」、「極め」、「鑿跡(のみあと)」などがそれにあたります。

自らの名前の印を焼付ける焼印、裏面に固有の刀の跡を刻む知らせ鉋は、面打が、その面が自分の作であることを示すための方法として面裏に残したものです。ただし、焼印や知らせ鉋まで写し取った写しも存在し、面打を特定する決定的な判断材料にはなりません。

銘は その面の作者名、写しの場合にはオリジナルの面の作者や名称のほか、伝承や制作の目的、面の名称などが記されています。こちらも後世に書き込まれたものも多く、やはりこれだけで面打を特定することはできないのです。面打の特定は今なお大きな課題となっています。 [ 川岸 ]

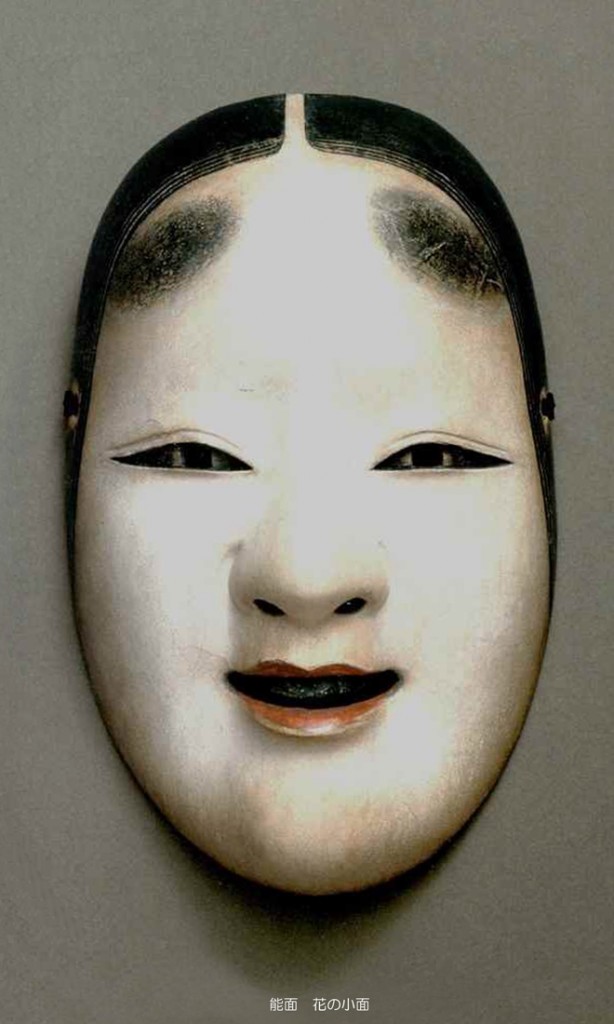

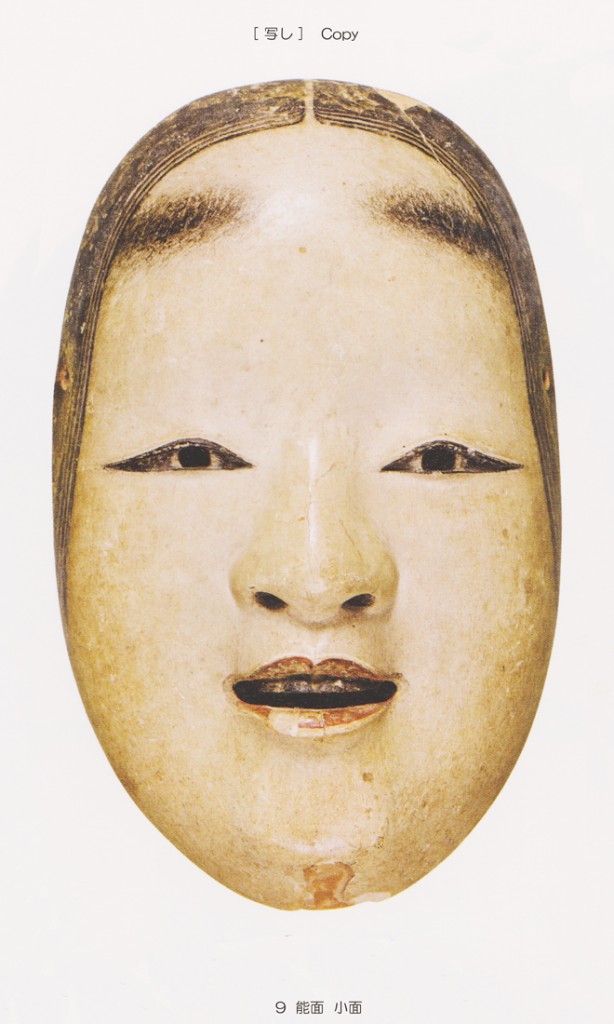

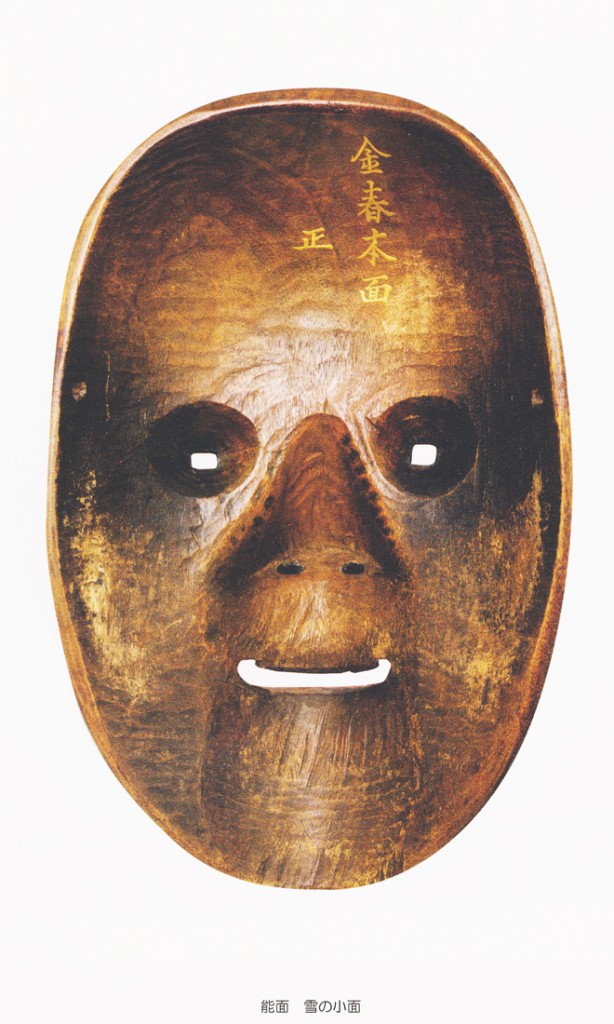

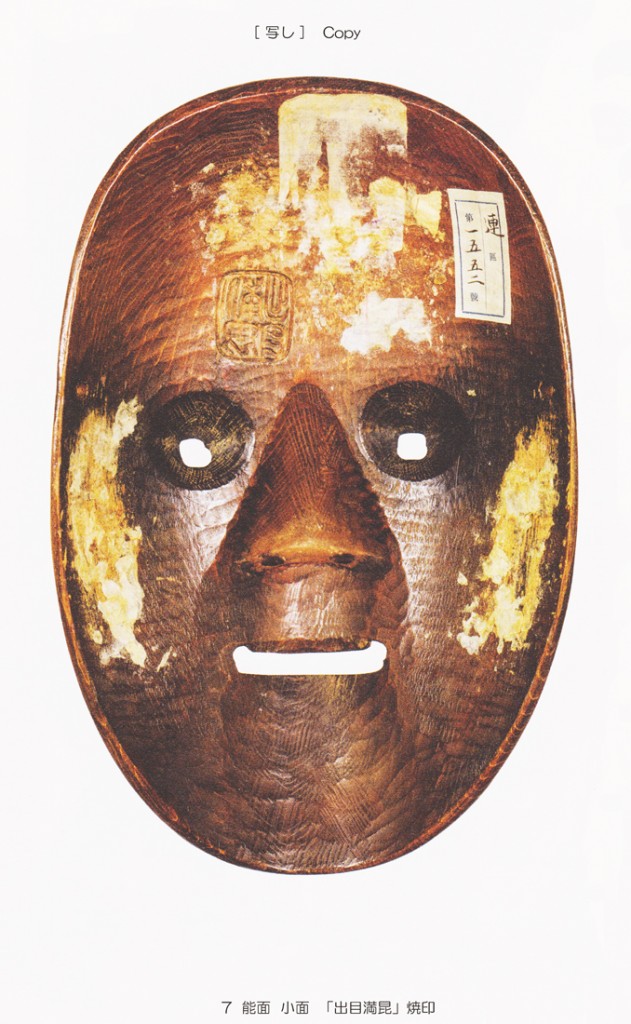

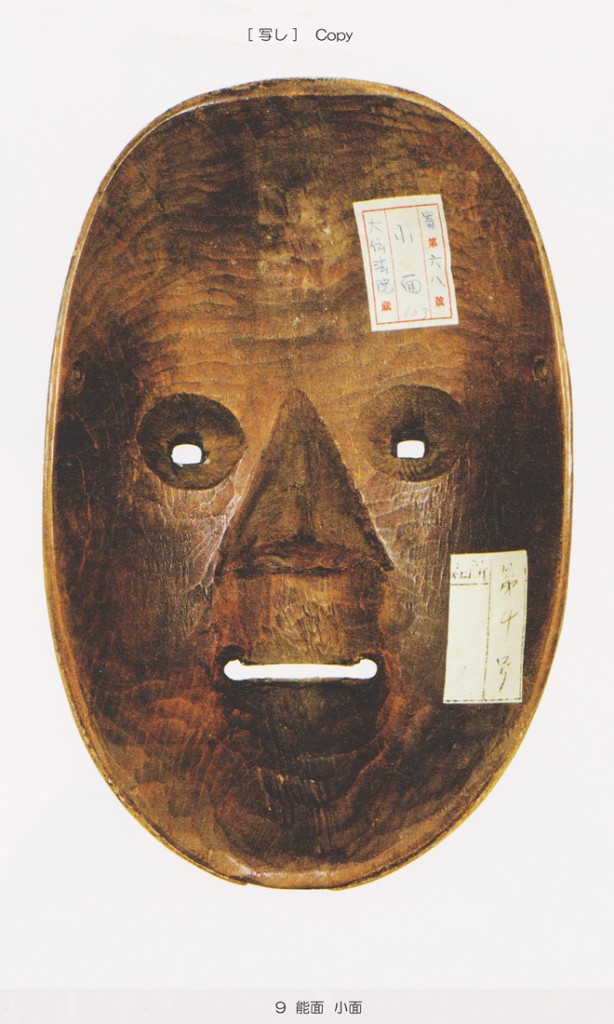

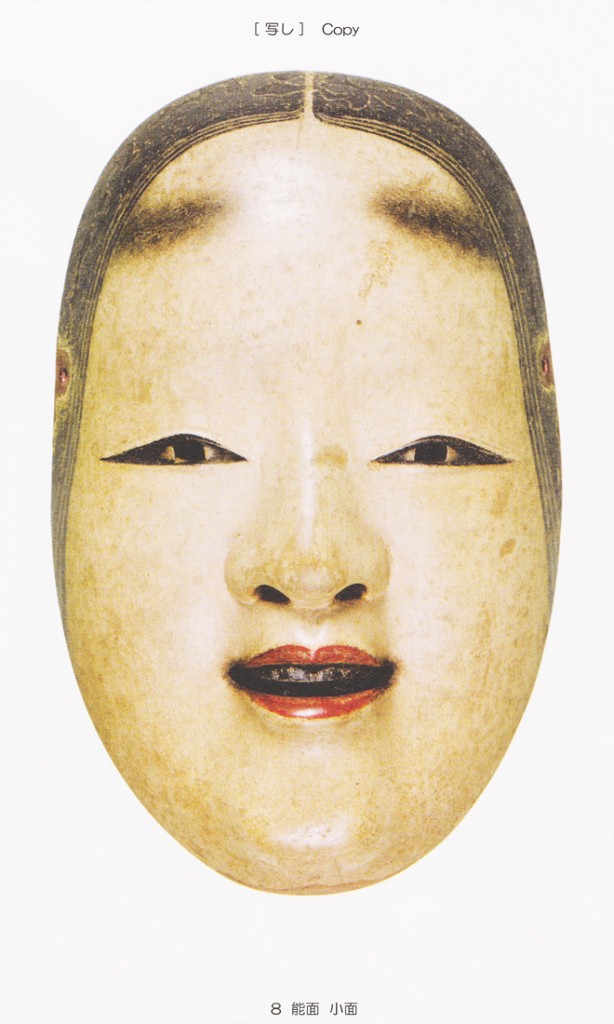

小面( こおもて )

若い女性の面。「小」は初々しく美しいことを示す。

金春流では 小面、観世流は 若女(わかおんな)、宝生流は 増女(ぞうおんな)、金剛流は 孫次郎(まごじろう)が それぞれ象徴的な女面である。小面は清楚で気品が高い。

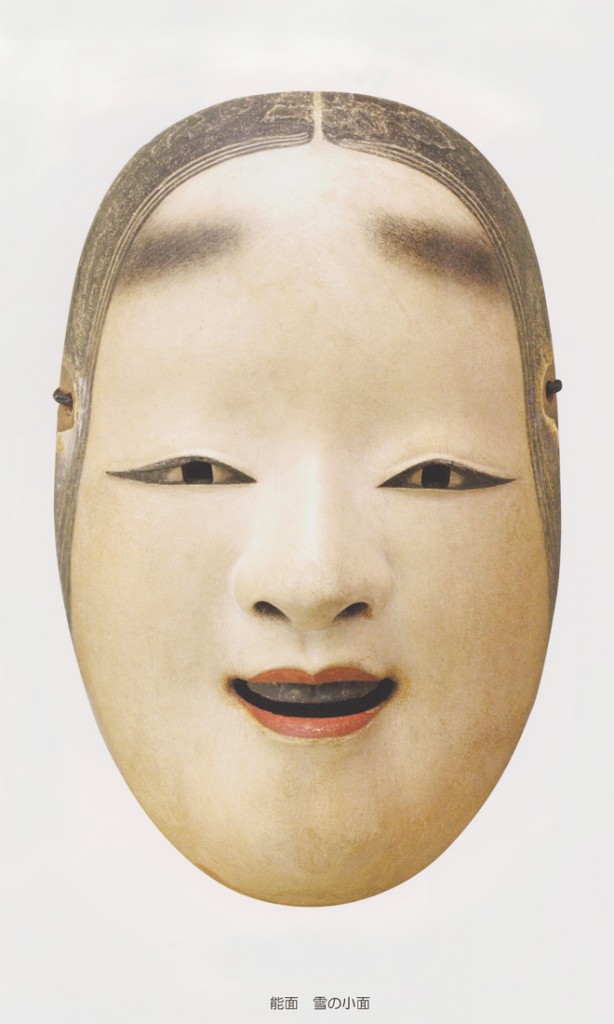

参考 1

参考 1

能面 花の小面( はなのこおもて ) 室町時代( ‘1336 ~ 1573年’ )・15~16世紀 東京 三井記念美術館所蔵 重要文化財

参考 2

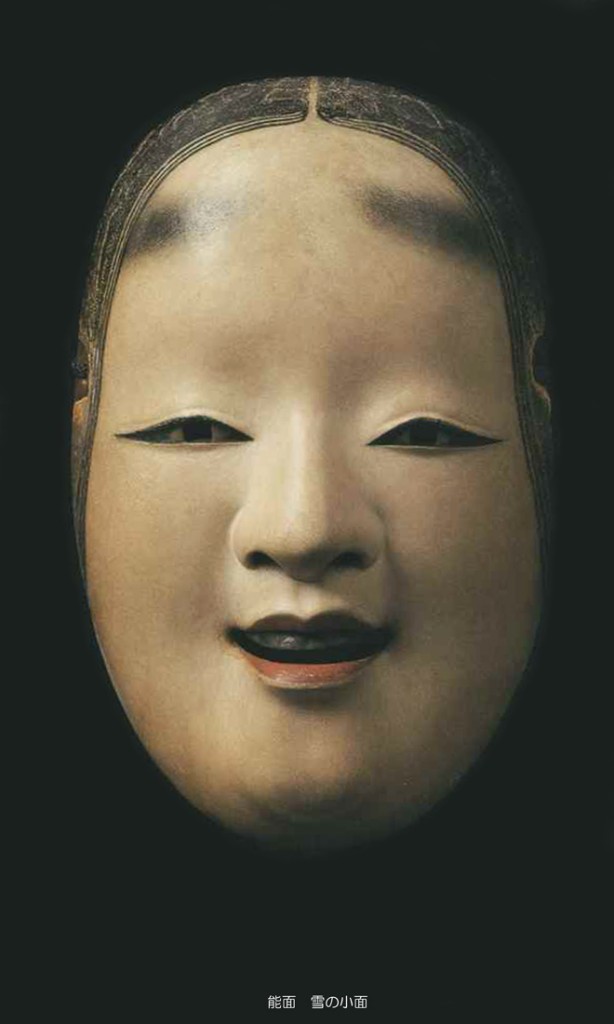

能面 雪の小面( ゆきのこおもて ) 室町時代( ‘1336 ~ 1573年’ )・15~16世紀 京都・金剛家所蔵 重要文化財

伝 竜右衛門作( たつえもん = 石川重政、室町時代の面打。越前大野から京都四条に移ったといわれる。 )の 小面三面を入手した豊臣秀吉( ca.1537 – 1598 )が それぞれ “雪”、”月”、”花” と名付けて愛蔵していたが、後に “雪”は 金春善勝(こんぱるよしかつ = 笈蓮 ぎゅうれん 、六十一世宗家 で 六二世となる次男の 金春安照 やすてる 1549 – 1621 は 秀吉の能指南役をつとめるなど 絶大な庇護をうけた。)に、”月”は 徳川家康( 1543 – 1616 )に、”花”は 金剛家に授けた。

“雪”の小面は流出し、現在 京都の金剛家の所蔵である。”月”は江戸城炎上と運命を共にしたと伝える。”花”は 東京 三井記念美術館蔵。”雪”の写しは多いのに “月”と”花”の写しは見ない。

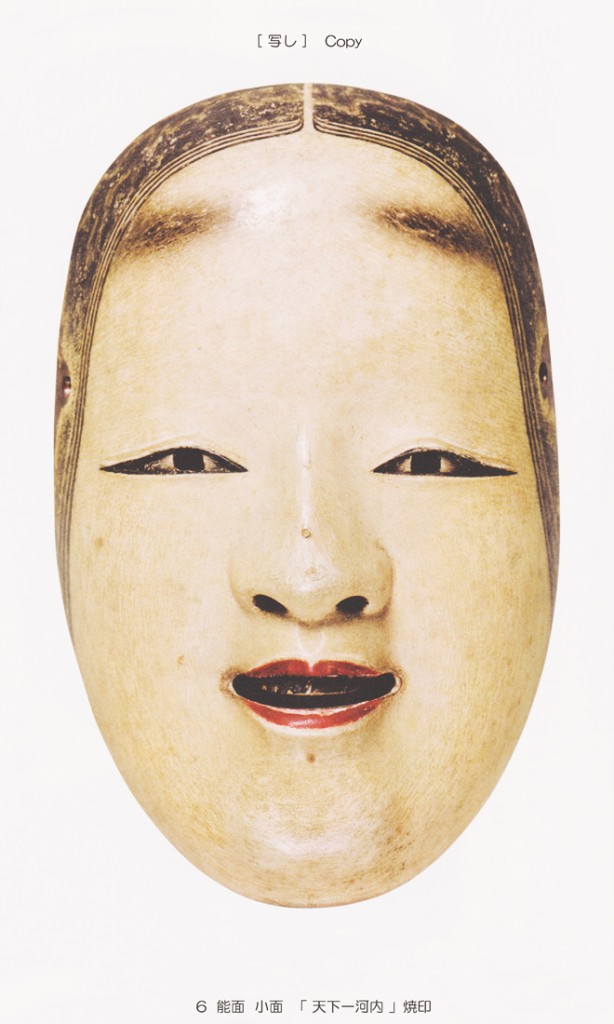

6 能面 小面( こおもて )「天下一河内」焼印 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・17世紀 木造、彩色 21.2cm × 13.6cm 金春家伝来 重要文化財

6 能面 小面( こおもて )「天下一河内」焼印 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・17世紀 木造、彩色 21.2cm × 13.6cm 金春家伝来 重要文化財

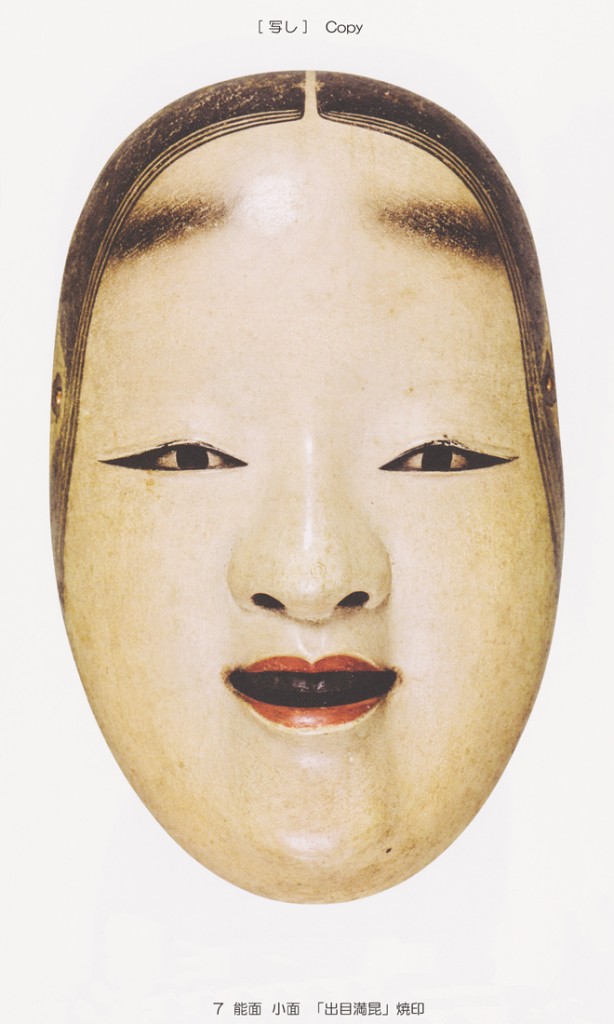

7 能面 小面( こおもて )「出目満昆」焼印 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・17~18世紀 木造、彩色 21.2cm × 13.6cm 金春家伝来 重要文化財

8 能面 小面( こおもて ) 「竜右衛門作ヲ似 / 宝来写作 / 宝来作 / 満昆(花押) / 康久(花押)」金泥書 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・17~18世紀 木造、彩色 21.2cm × 13.6cm

9 能面 小面( こおもて )「出目満昆」焼印 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・17~18世紀 木造、彩色 21.0cm × 13.4cm 和歌山・根来寺所蔵

面裏に「金春本面 正」と記す金泥銘があるが、いつ書かれたものか不明。若く華やいだ美貌は 若い女面の中でも際立っている。クスノキ材製。

金春家には河内と洞水満昆( 大野出目家五代 洞水満矩 でめみつのり ‥ – 1729 )が作った写し( 6、7 )があるが、あまり似ていない。むしろ河内の写しを写したと見られる面が多い。

8 は面裏を写していないが、頭髪の剝落の形が酷似していること、「竜右衛門作」を 宝来が写したと記すことから、”雪”の小面の写しとみて良い。

【 裏まで写す – 2 】

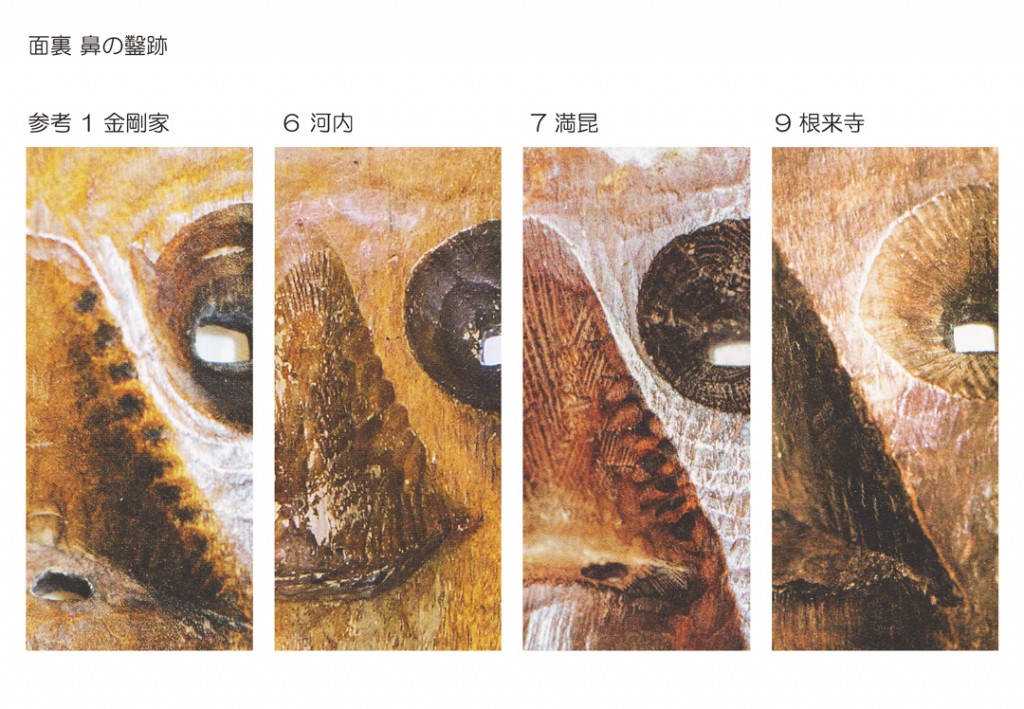

京都の金剛家に伝わる 雪の小面( 参考 1 )と、東京国立博物館と 和歌山 根来寺所蔵の 四つの写しの面裏を比較してみましょう。

まず、「金春本面」と記す 雪の小面には 両頬に焦げたような色が見られ、鼻の右側に肋骨状の鑿跡(のみあと)が確認できます。どちらも偶然できたものではなく、意図をもって作られたものに違いありません。

続いて写しの面裏を見ると、頬の焦げたような色、肋骨状の鑿跡が認められる面と、そうでないものがあることに気付きます。

8 では、頬の特徴の有無は判然とせず、鑿跡については明らかに表されていません。ところが それ以外の写しの面では、多少の違いはありますが、雪の小面の特徴を意図した表現が確認できます。面裏を写すもの、写さないものの差は、どのように生ずるのか興味深い問題です。

雪の小面( 参考 1 )と 6は クスノキ材製で、河内が雪の小面を写す際、材も忠実に用いたことが知られます。

一方、今回取り上げる ほかの写し 7、8、9は ヒノキ材製です。写しの製作における材の選定にも注意する必要があります。 [ 川岸 ]

雪の小面を写した、河内の焼印のある小面にはこのほか面白い特徴があります。

鼻の頭に円形の傷です。

この傷は今回展示している「出目満昆」印と根来寺所蔵、二つの雪の小面の写しにも見られます。

(左) 重要文化財 能面 小面(鼻部分) 「出目満昆」焼印 金春家伝来 江戸時代・17~18世紀

(右) 能面 小面(鼻部分) 江戸時代・17~18世紀 和歌山・根来寺蔵 浅見龍介氏 ( 京都国立博物館列品管理室長 )

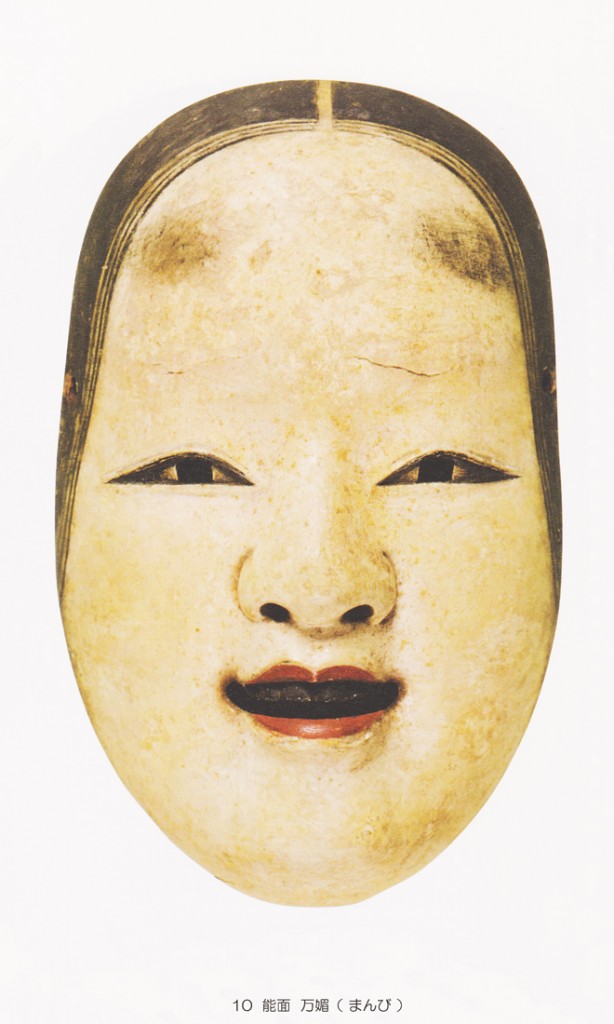

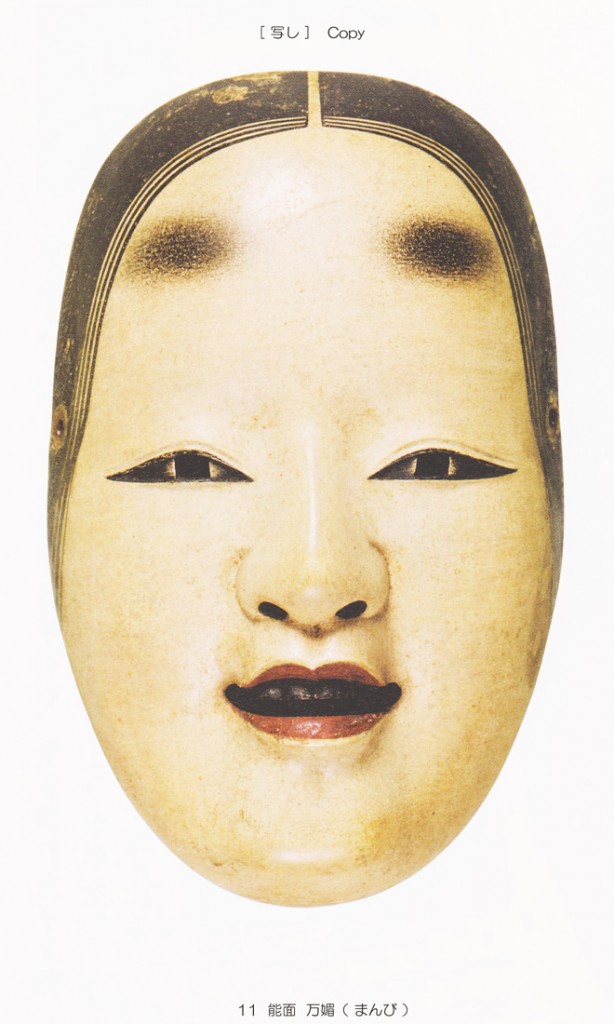

万媚( まんび )

万媚は、媚(こび)を含んだ若い女性の面で、越前出目家三代の 古源助秀満( こげんすけひでみつ ‥ – 1616 )が能役者の下間少進( しもつましょうしん 下間少進法印仲高 1551 – 1616 )とともに安土桃山時代( 1573 ~ 1603年 )に創作したのが始まりと言われる。

目がぱっちりと開いて、上瞼は強い弧を描く。頬の肉付きは丸みがあり、可愛らしさが強調された表情である。

10 能面 万媚( まんび )「長能(花押)」金泥書 「万媚 / (花押)化生 / □ / □□(花押)」陰刻 安土桃山時代( 1573 ~ 1603年 )から 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・16 ~ 17世紀 木造、彩色 21.2cm × 13.5cm

11 能面 万媚( まんび )(花押)金泥書 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・17世紀 上杉家伝来 木造、彩色 21.2cm × 13.9cm

10 の面は面裏に「 万媚 」と異名の「 化生(けしょう)」、三種の花押が陰刻され、能役者・喜多長能(きたながよし 1586 – 1653 )の名と花押の金泥による署名がある。さらに亀裂部分を補強したような ペースト状のものを充填した跡がある。

11 の面は 喜多長能の花押だけが金泥で記される。10 の丸みのある肉付きが 11 では引き締まっている。

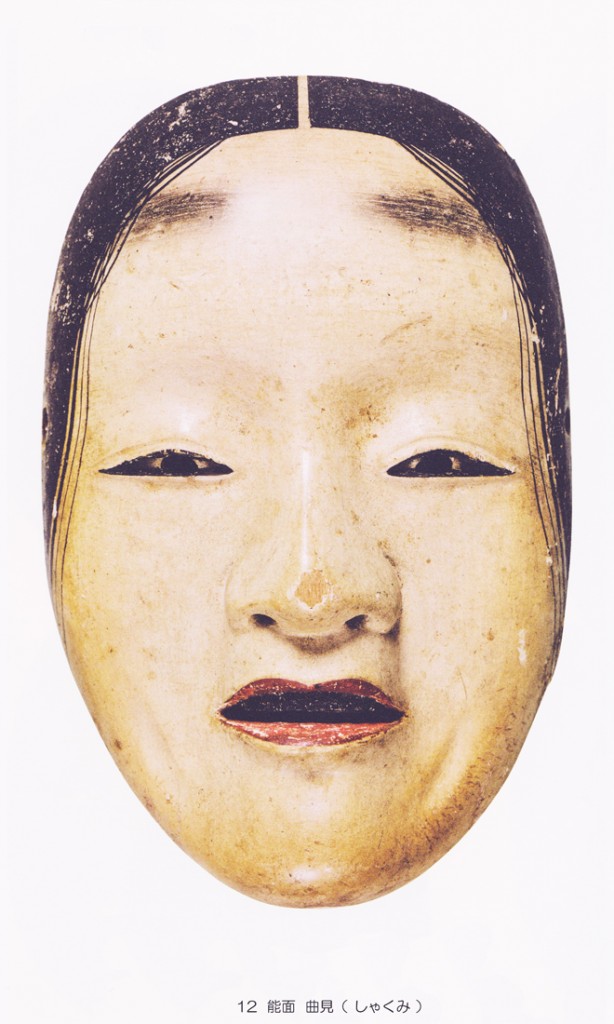

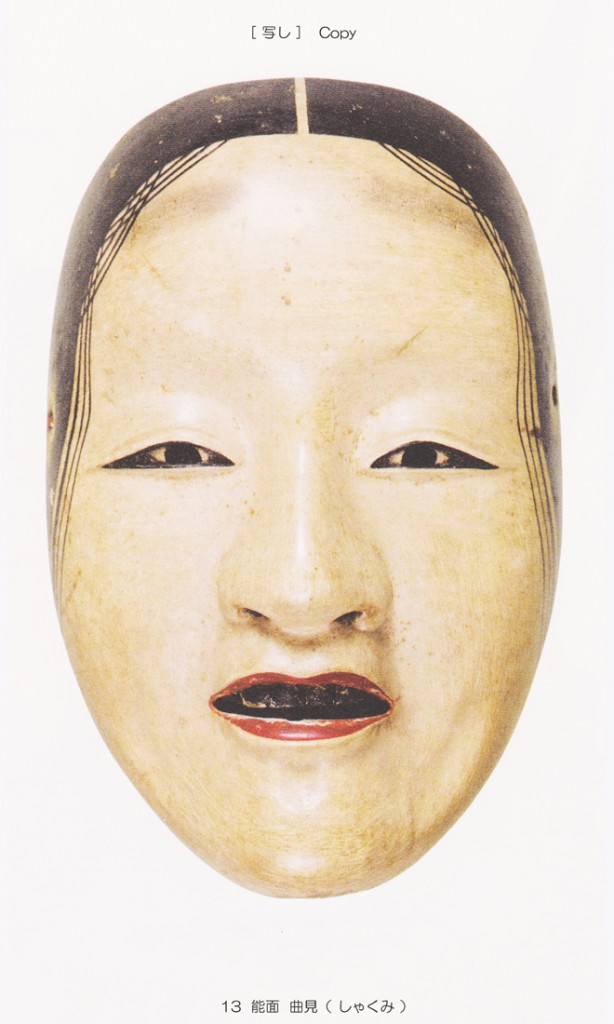

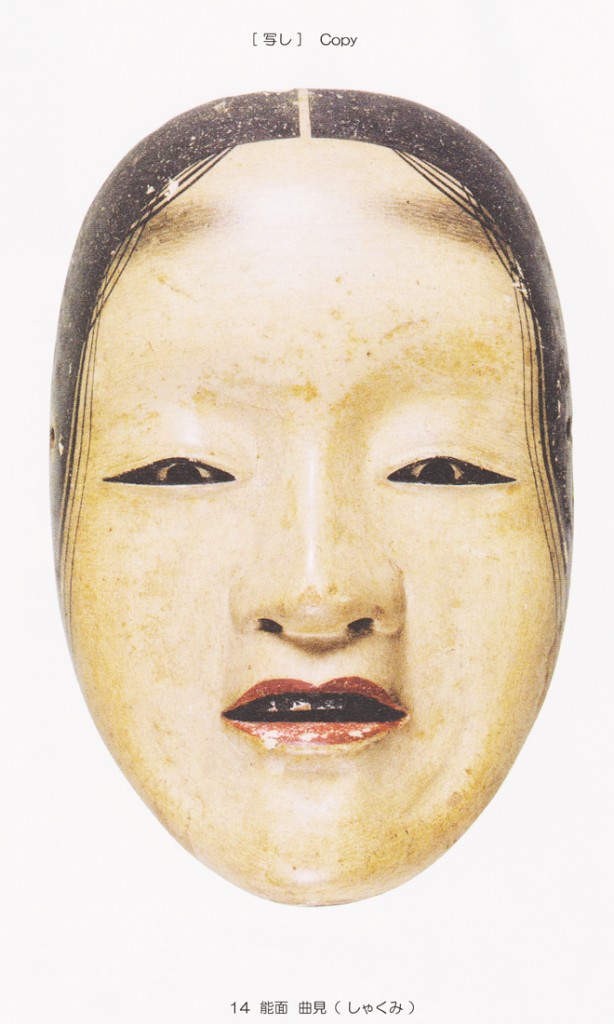

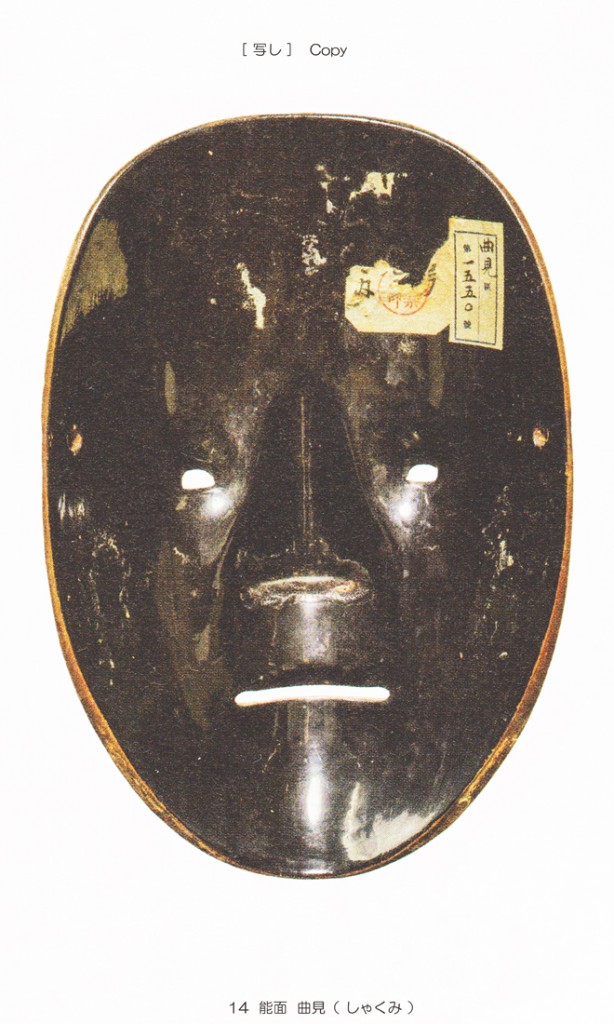

曲見( しゃくみ )

曲見は、しゃくれた顔を意味する。生き別れた子を探し歩く 中年の狂女の役などに用いる。頬の肉は削げて、やつれた表情である。中年女性の面にはほかに 深井(ふかい)があり、曲見は金春流、金剛流で用い、観世流は 深井を、宝生流は両方を使う。

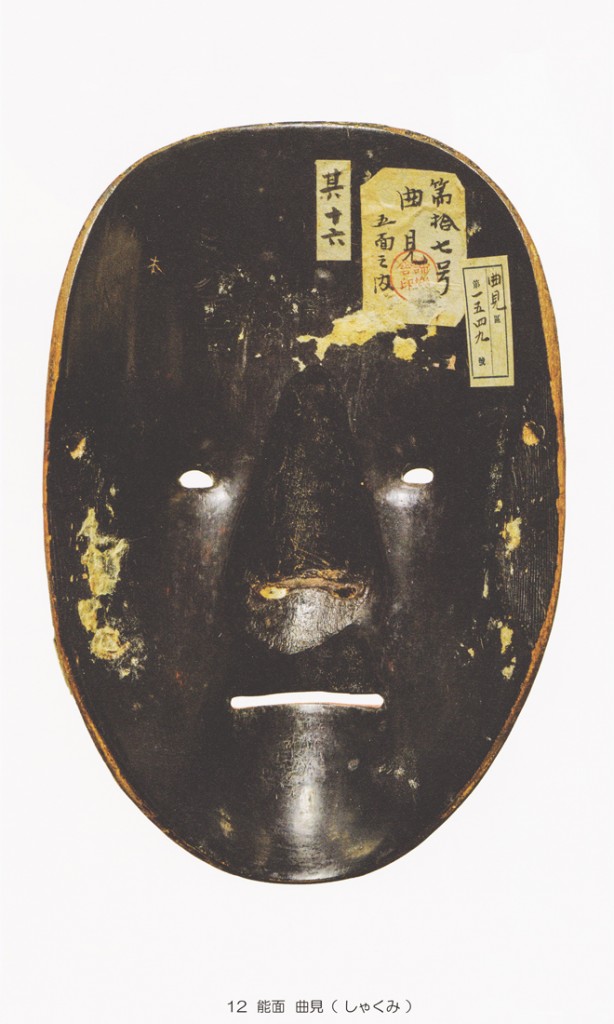

12 能面 曲見( しゃくみ ) 「本」(針書き)室町時代( ‘1336 ~ 1573年’ )・15~16世紀 木造、彩色 21.2cm × 14.2cm 金春家伝来 重要文化財

額の左右に打痕、顎の左側にX字を連ねたような擦り傷がある。この面を写した面は多く、この面が傷まで写されるほどきわめて尊ばれたことがわかる。うつろな目に疲れた表情がよく表されている。面裏は 下地を作って厚く光沢のある黒漆を塗る。

13 能面 曲見( しゃくみ ) 「天下一是閑 」焼印 安土桃山時代( 1573 ~ 1603年 )から 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・16~17世紀 木造、彩色 21.2cm × 14.2cm 金春家伝来 重要文化財

14 能面 曲見( しゃくみ ) 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )17世紀 木造、彩色 21.2cm × 14.2cm 金春家伝来 重要文化財

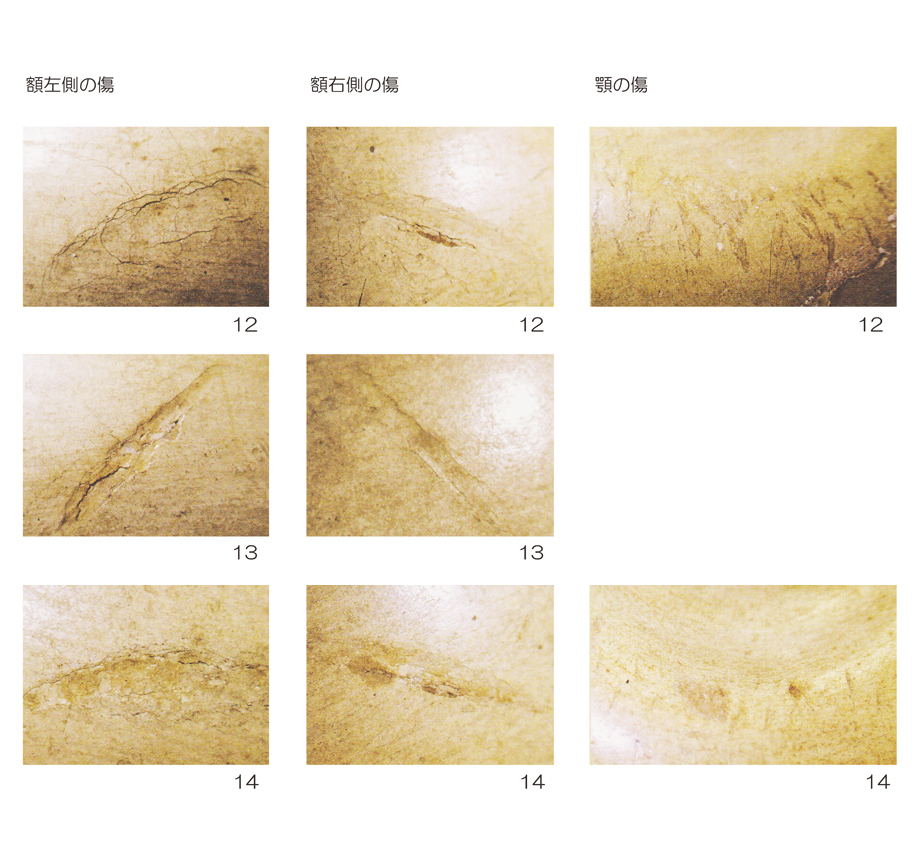

【 傷まで写す 】

面は舞台で使用されるため傷がつくことがあります。製作当初の姿でなく、年月を経た面についた傷まで写すことも珍しくありません。金春座に伝わった曲見の面 12 と、その写しを例に見てみましょう。

12 には、額の左右と顎の左側に傷があります。額の左の傷は丸みのあるもの、右は角ばったものによる圧迫痕です。是閑印のある 13 には顎の傷はなく、左右の額の傷は同じ位置にありますが 左の傷の形状は 異なります。

14 は、12 の傷を忠実に写そうとしているのがわかります。傷は その面の刻んだ歴史ともいえるものです。写しを製作する際に、傷を写すことに どんな意味を見出していたのか。興味深い問題のひとつといえるでしょう。 [ 川岸 ]

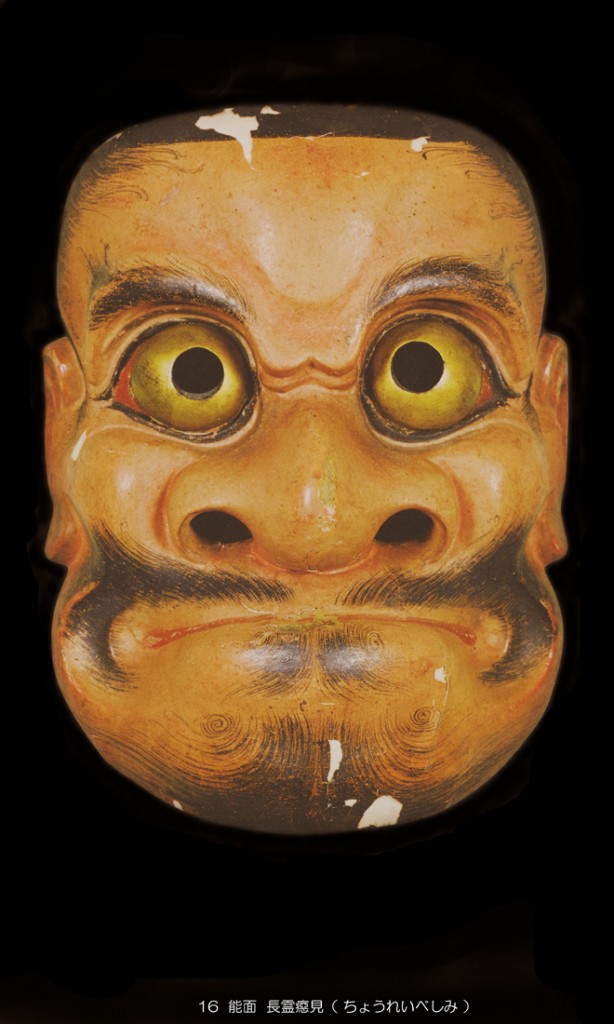

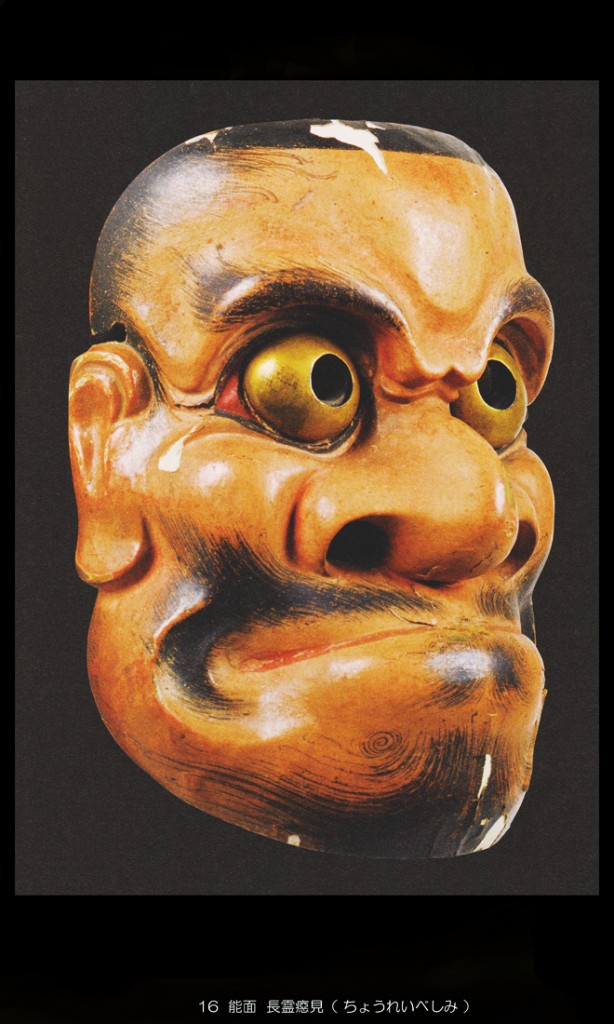

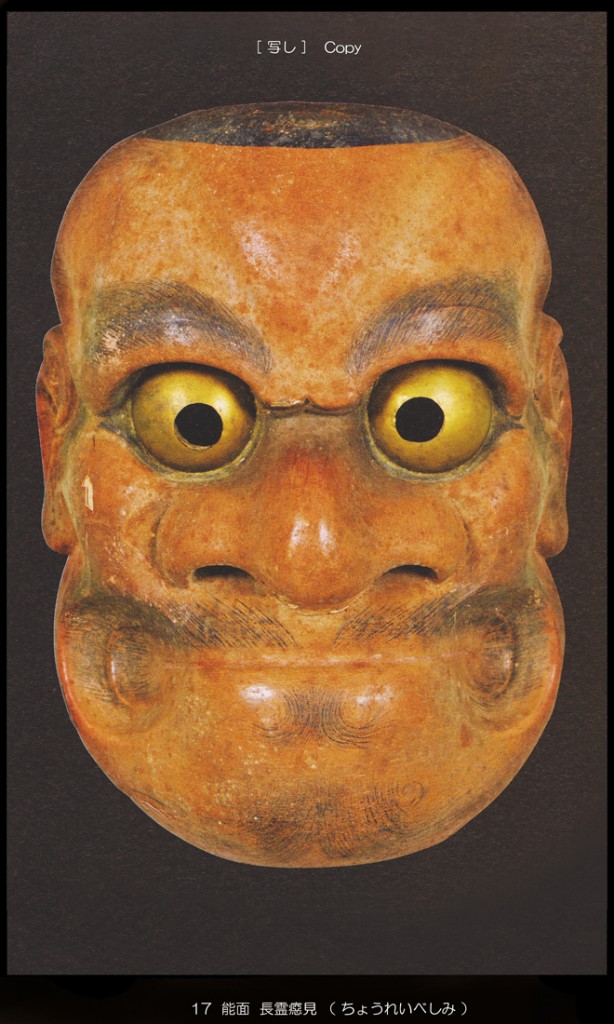

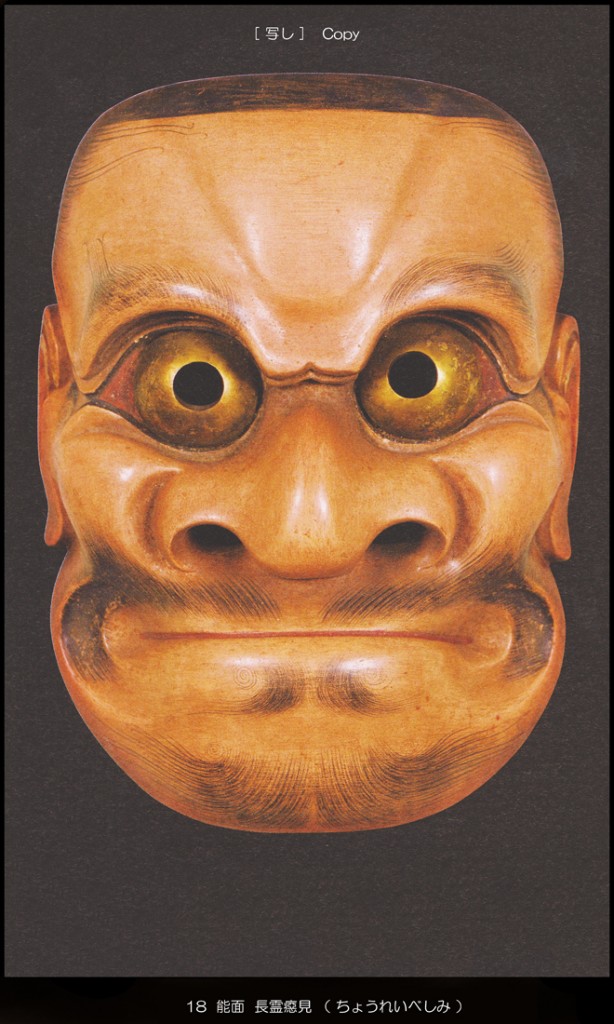

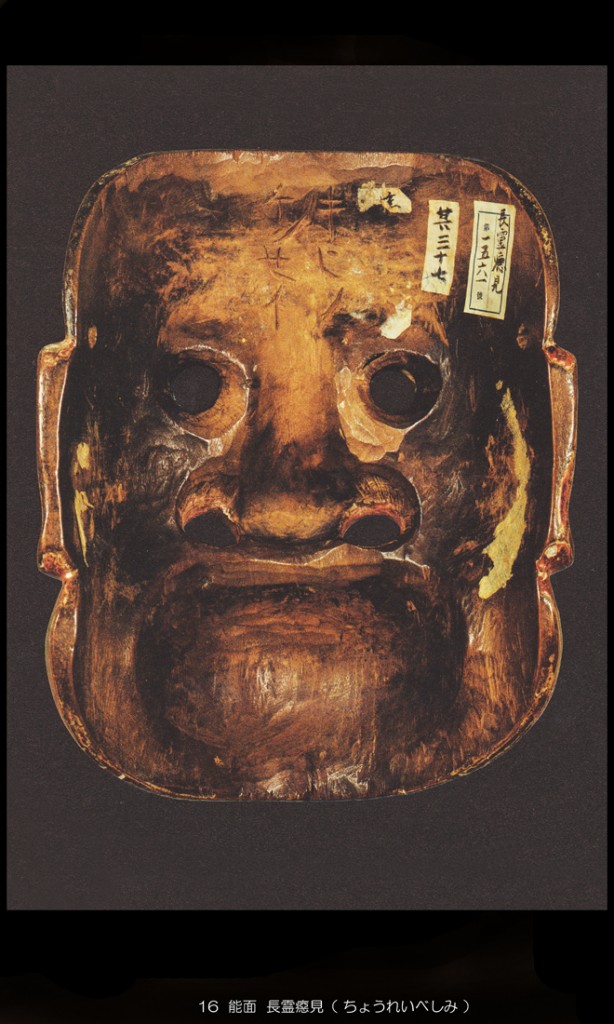

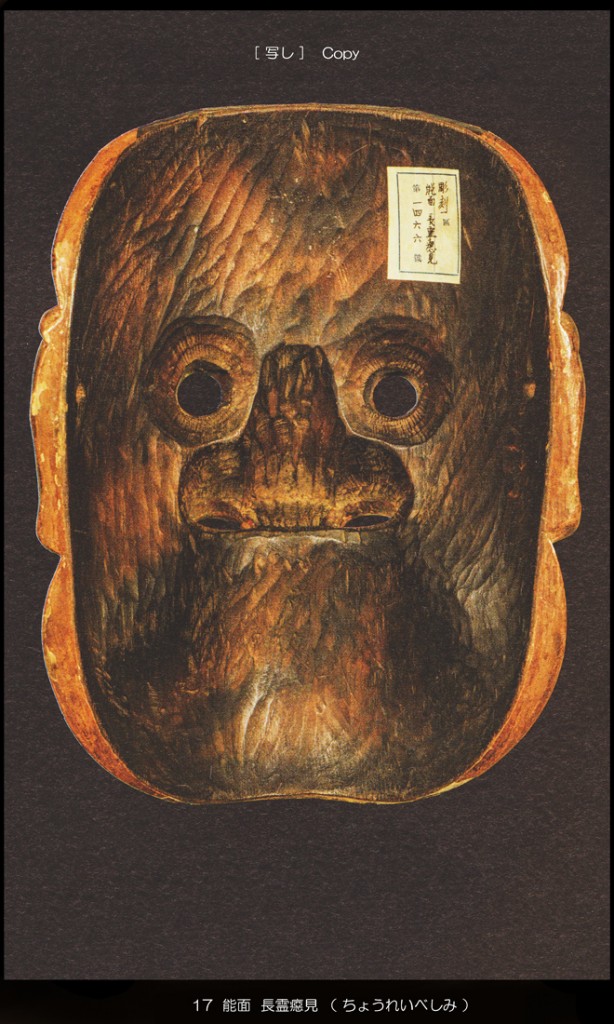

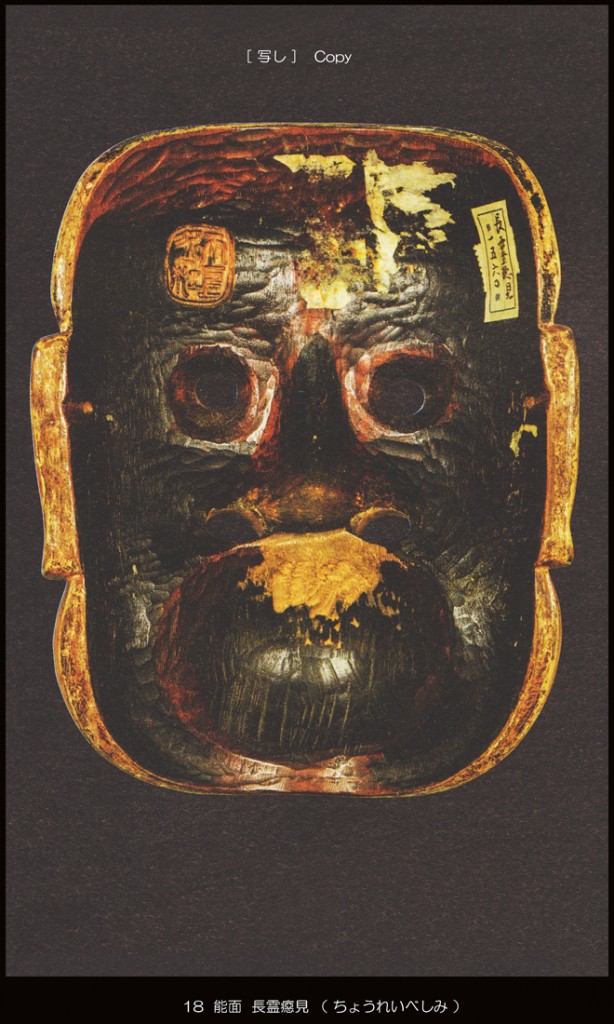

長霊癋見 ( ちょうれいべしみ )

長霊癋見は、「熊坂」「烏帽子折(えぼしおり)」などに用いる。牛若丸一行を襲って逆に討たれる盗賊 熊坂長範(くまさかちょうはん)が着ける面である。鍍金した銅板を貼った瞳が 上目遣いに表わされる。

観世流、宝生流で用いる面・熊坂や、金剛家伝来の長霊癋見は、この金春家伝来の面に比べてもう少し自然な顔であるが、金春型の写しが 世に流布した。

16 能面 長霊癋見 ( ちょうれいべしみ )「 キヒノ / ケンセイ 」(陰刻)室町時代( ‘1336 ~ 1573年’ )・15~16世紀 木造、彩色 20.9cm × 16.4cm 金春家伝来 重要文化財

17 能面 長霊癋見 ( ちょうれいべしみ ) 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・17~18世紀 木造、彩色 21.2cm × 16.3cm 上杉家伝来

18 能面 長霊癋見 ( ちょうれいべしみ ) 「天下一近江」焼印 江戸時代( 1603 ~ 1868年 )・17~18世紀 木造、彩色 20.9cm × 16.4cm 金春家伝来 重要文化財

長霊癋見は眉間(みけん)の皺(しわ)、眉から目の周辺の彫りに人間にはあり得ない作りこみがあるため、良さは一見しただけではわかりにくい。

この面は「天下一近江」の焼印のある面( 18 )と比べると造形の素晴らしさが理解できる。眉間の W字状の皺のやわらかさ、一文字に閉めた口の下唇下方の隆起、耳と鼻の間の頬のふくらみの自然な表現などである。

近江印の方は よく写しているが硬い。彫りだけでなく、髪、ひげの毛描きも勢いがあり、先端が蕨(わらび)のように丸まり、あるいは渦を作るなど剽軽(ひょうきん)な顔に似合って面白い。面裏に「キヒノケンせイ」と陰刻するが 意味は不明。

【 造形の美 】

能面は舞台で使われてこそ生きる、博物館に展示された能面は眠っている、と言われることがしばしばあります。たしかに舞台で役者が着けている時には、顔の向きによって照明の当たり方が変わるたびに表情が微妙に動く、ということがあります。本来能の道具として作られたものですから、舞台を離れるのは面にとって惜しいことではあるでしょう。

しかし、彫刻的に優れた能面が非常に多い、ということも間違いありません。鬼神系の面のような立体感に富むものだけでなく、起伏の少ない女面などでも息を呑むような造形の美しさが感じられます。能面を彫刻として評価することで日本の彫刻史が書き換えられます。これまで彫刻の衰退期とされていた室町時代にも 豊かな想像を続けていたのですから。

引用カタログ : 東京国立博物館

『 特集 日本の仮面 – 能面 創作と写し 』展

会期 2014年11月5日~2015年1月12日

執筆 浅見龍介氏(京都国立博物館)、川岸瀬里氏(東京国立博物館)ISBN 978-4-907515-07-2 C1071

江戸時代の面打について 詳しく書き記した人に、喜多古能(きたふるよし 1742 – 1829 )がいます。古能は 能役者で、喜多流を率いる9代目の大夫(たゆう)でもありました。彼は能面の目利きであり、鑑定にも携わっていたそうです。

彼が著した「仮面譜」( 1797年 )などによれば、面打(めんうち)の家には、越前出目家、大野出目家、井関家があり、さらに越前出目家から児玉家、弟子出目家という2つの家系が分かれたことになっています。これだけでも そこそこの人数がいたという事から考えると、能面にはどうやら私たちが知る以上に多くの面打が 写しを作り続けた深い歴史があるようです。

私は この『 特集 日本の仮面 – 能面 創作と写し 』展のような機会に面(おもて)を観察することで、 それらの多くの面打が 創作の時代の面を尊びながら 写しの製作に取り組んだ様子を 感じることができ、彼らと同じくもの作りの一人としてほんとうに励まされました。

また、能面の非対称性については‥ 本来、人の顔は左右非対称で 正面に向かって左側が人間の顔(迷い)、右側が神仏の顔(悟り)という考え方が能面に取り入れられた。という解釈があるくらい大胆に意図されると共に、舞台で人の想念の移ろいを表現したりするために 細やかに調和させる努力がされていることを本当にすばらしいと私は考えています。

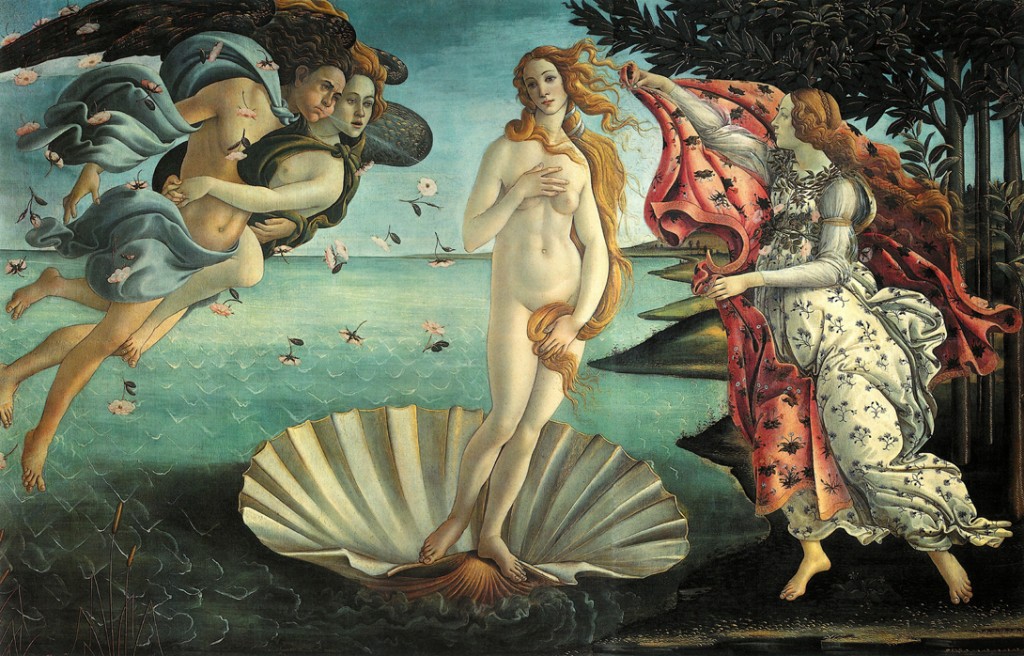

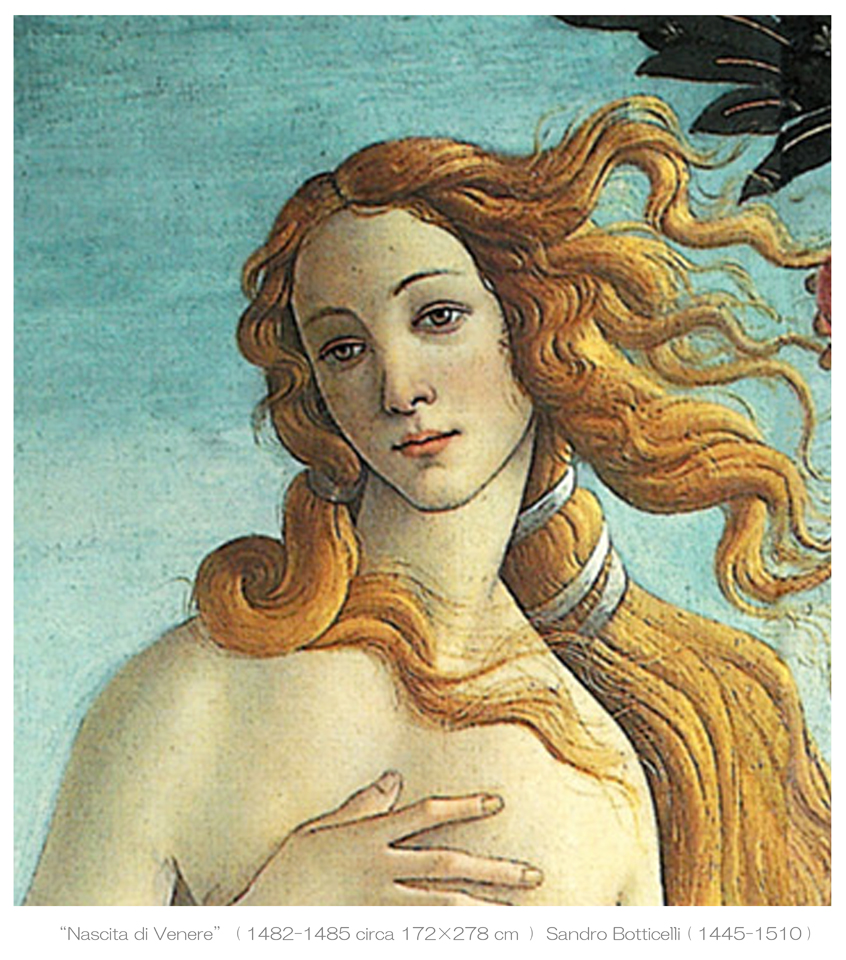

ところで‥ 個人的なイメージで恐縮ですが 創作の時代の能面を見るたびに ルネサンス期の画家 ボッティチェッリの テンペラ画 『 ヴィーナスの誕生 』を思い出します。

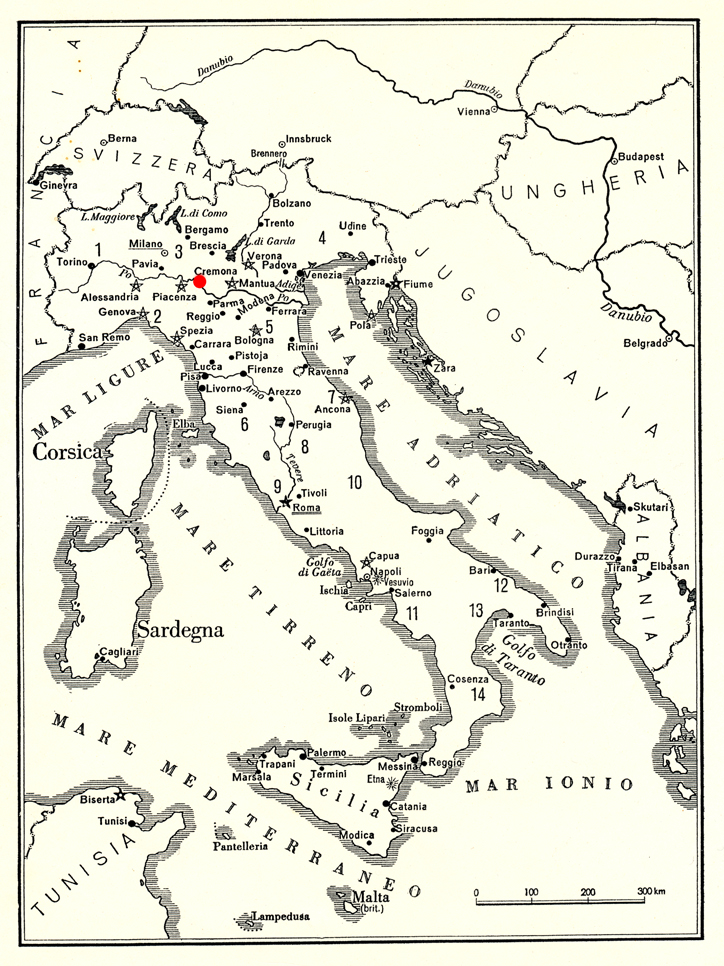

このテンペラ画が描かれたときに 私たちの国は 室町時代( ‘1336 ~ 1573年’ )でした。遠くはなれてはいますが イタリアのサンドロ・ボッティチェッリ ( 1445-1510 )と 面打 三光坊( さんこうぼう ‘‥ – ca.1532’ )は 概ね同時期の人なのです。

そして、私は二人が非対称性を重要と考えたと信じています。

少し話がそれますが‥ この貝殻は スペイン・マラガに滞在した 9歳の男の子からお土産でもらいました。3週間ほど滞在した海岸を離れるさいに足もとの砂浜でひろったものだそうです。

気がついている方が少ないようですが 二枚貝の片側は 巻貝のように渦巻きの形をしています。 ヨーロッパ・ザルガイのような二枚貝だと 美しく渦巻くようすを見ることができます。

ボッティチェッリの このテンペラ画では ヴィーナスの顔が非対称であるのみでなく、彼女がたたずんでいる貝は種類は違いますが ヨーロッパ・ザルガイのように渦巻いているのです。

私は『 オールド・バイオリン 』を製作した 弦楽器製作者の感性は こういうものに育まれたと信じていますが、これは能面を製作した面打と相通じるものがあるのではないでしょうか。

私が この投稿の冒頭で 能面の製作と弦楽器製作が重要な部分で共通していると申し上げたのは「クオリティーの高い作品を製作できる人が 一定数 育ち、結果としてそれが伝承され、また時代の要請によりあらたな “創作” も おこなわれる。」という歴史を 能面の “写し” や 弦楽器製作の黄金期にみることができるからです。

これは “志のある人”が 修業過程で「 写し= ていねいな模倣 」をおこなうことで知識と気づきを得ます。そしてそれをくり返す事で、製作者としての成長があり、当然ながら それが作品に反映されたと考えられるということです。

そして‥ どちらの国でも 社会状況が急激に変化するなか 人々は翻弄され “写し”と ”まね”の違いが分からない人が増えたことによりこれらの黄金期は終わったようです。

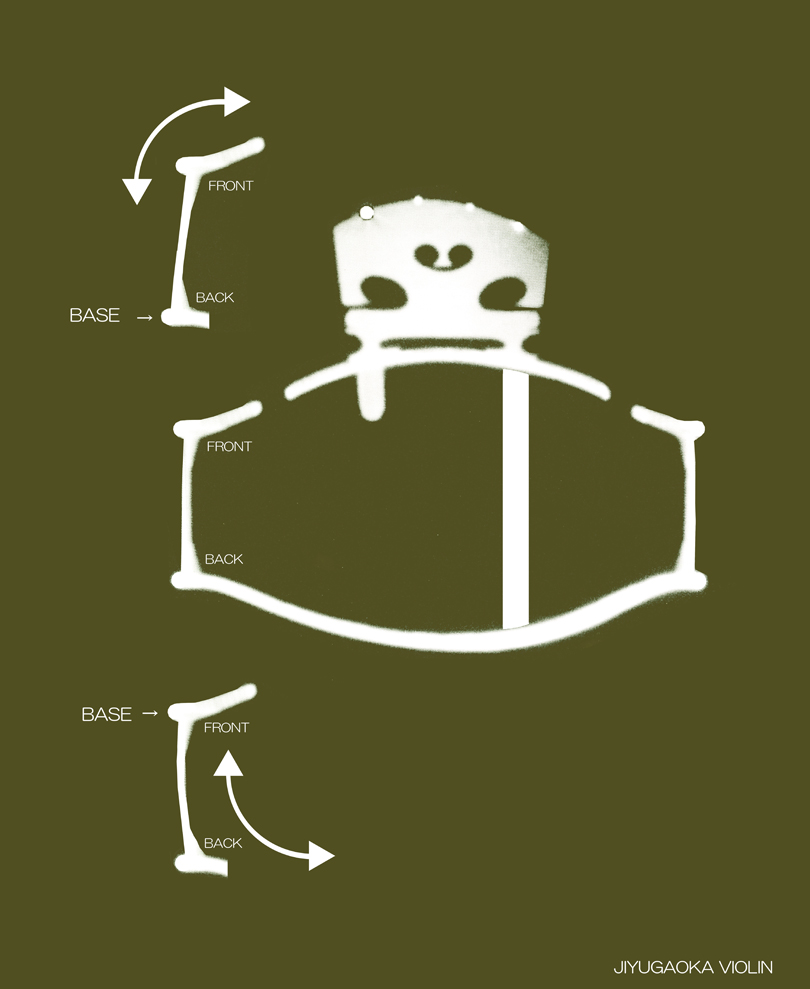

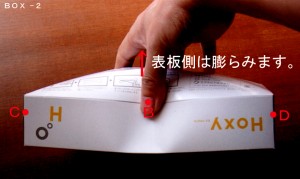

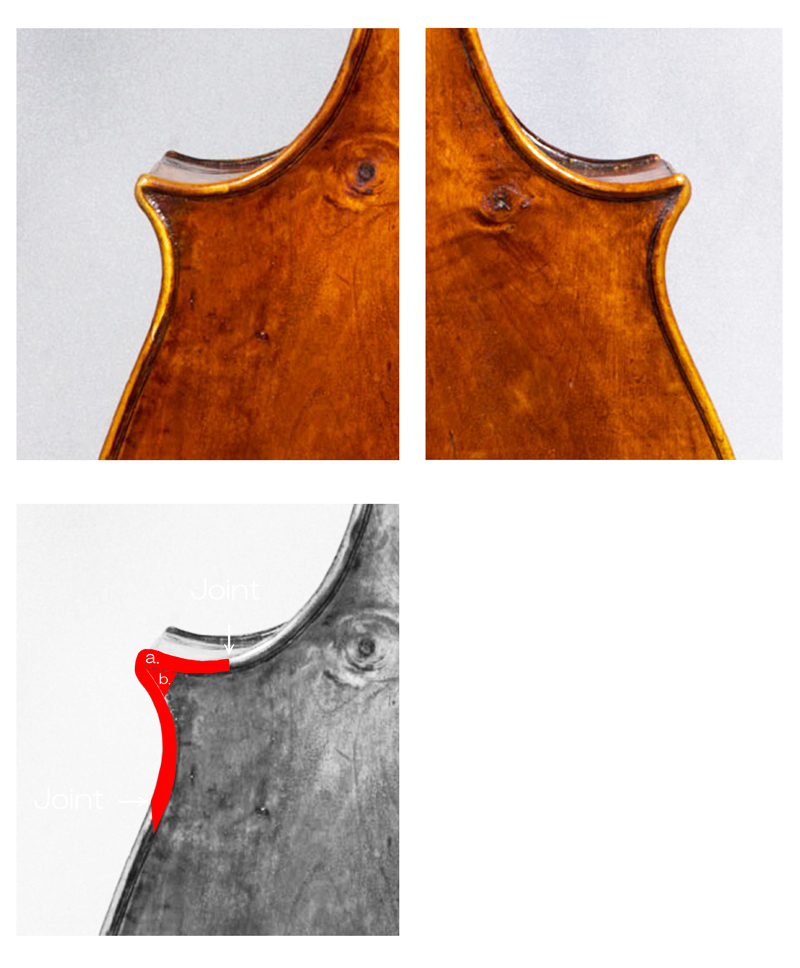

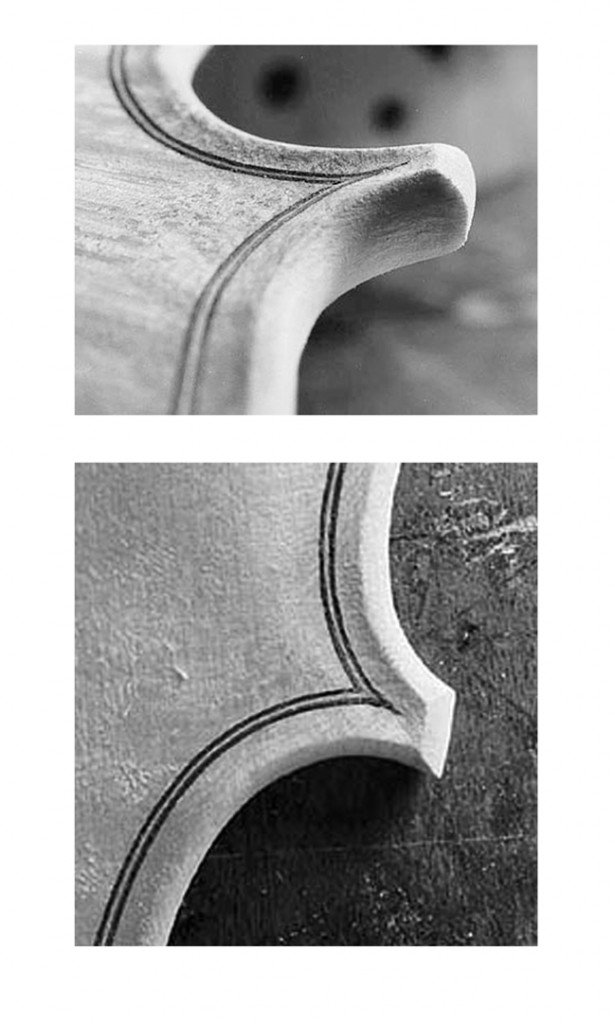

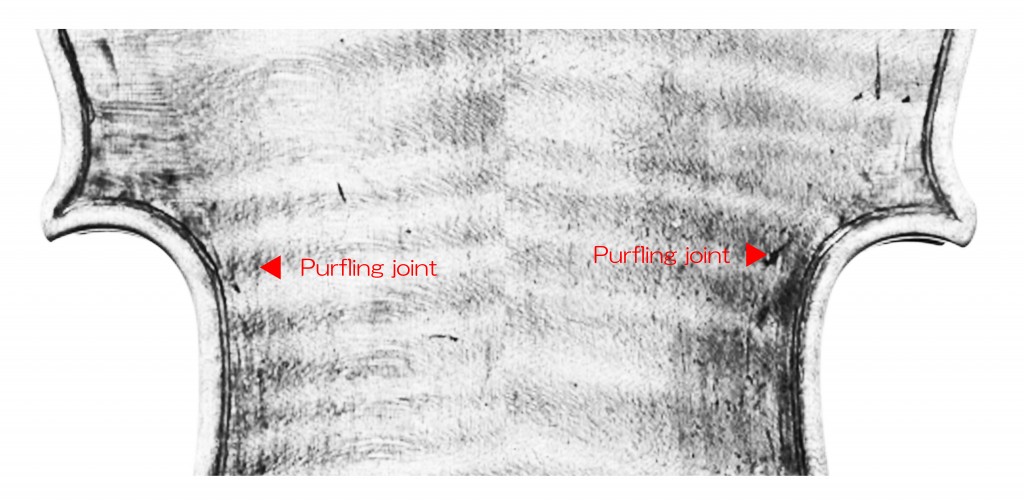

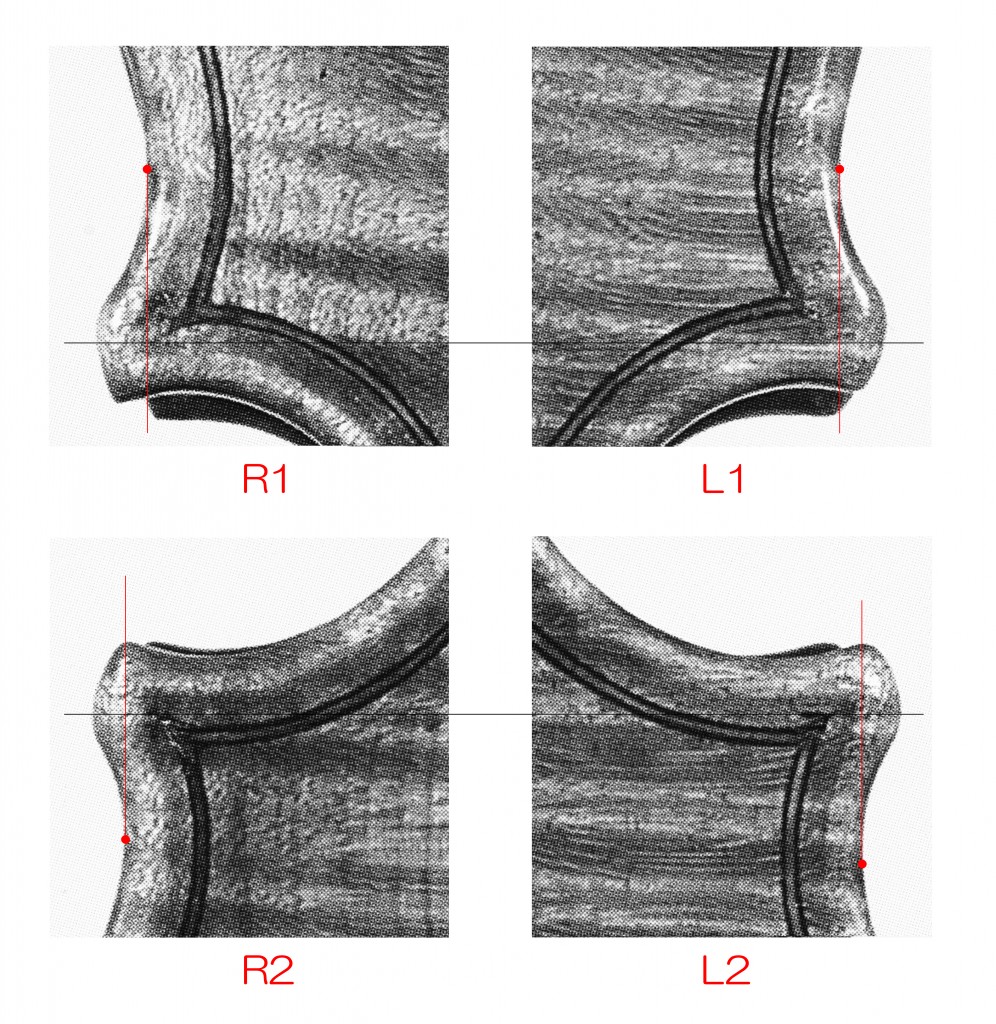

因みに、コーナー部の剛性差については表板の設定と裏板のそれが違っていることも留意すべきだと考えます。

因みに、コーナー部の剛性差については表板の設定と裏板のそれが違っていることも留意すべきだと考えます。 T

T T

T T

T T

T

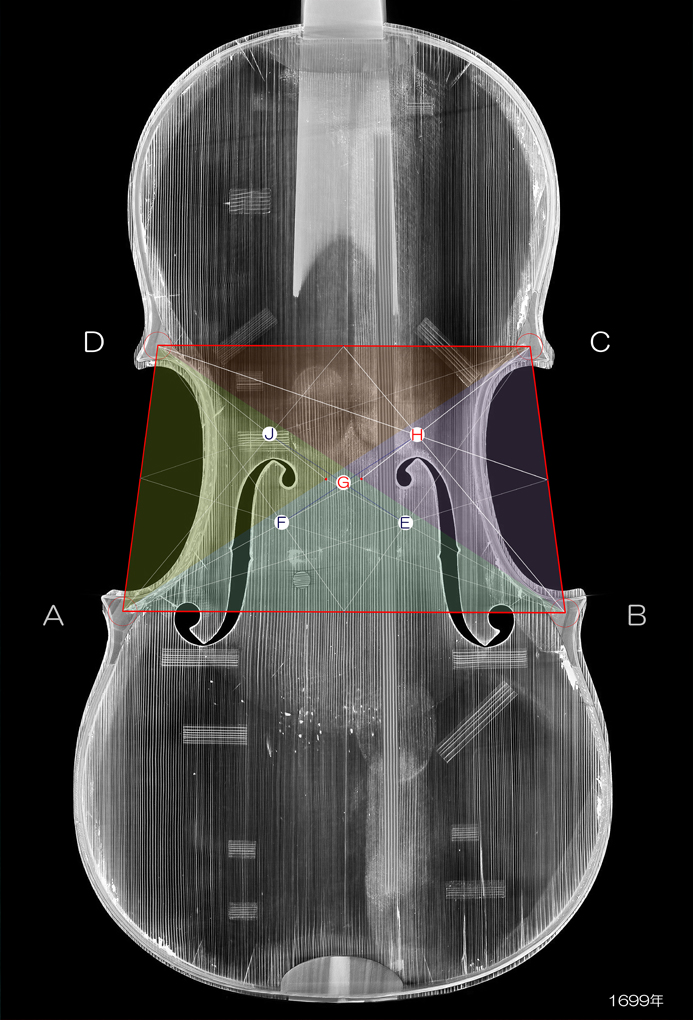

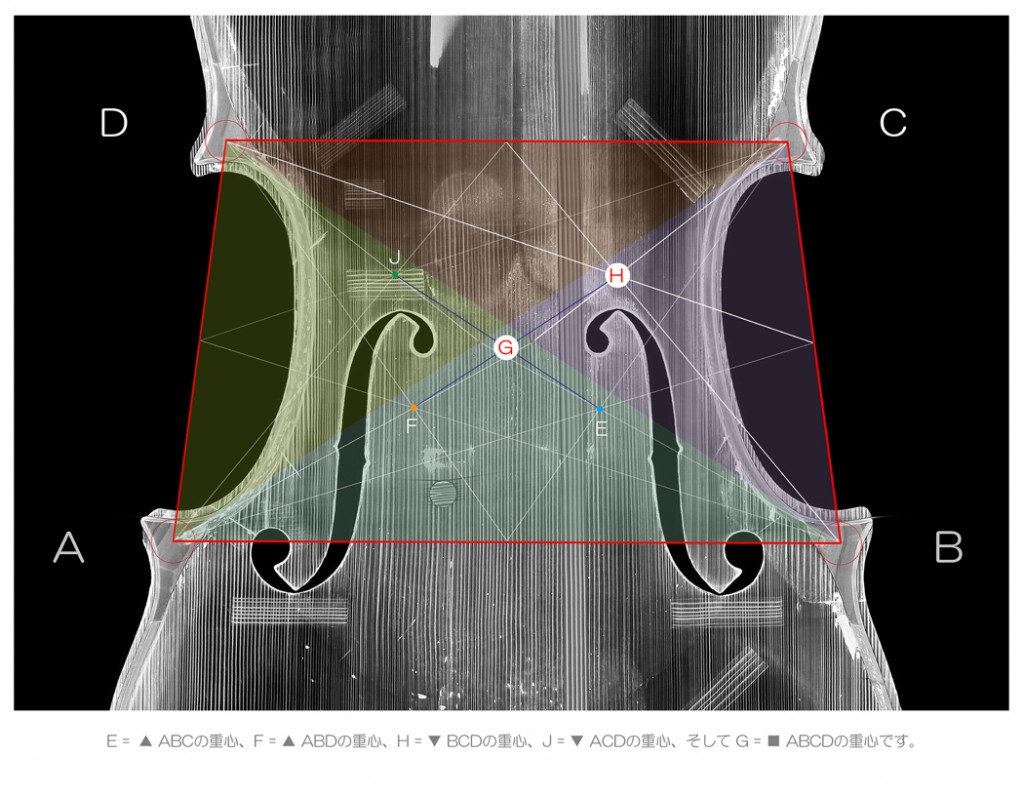

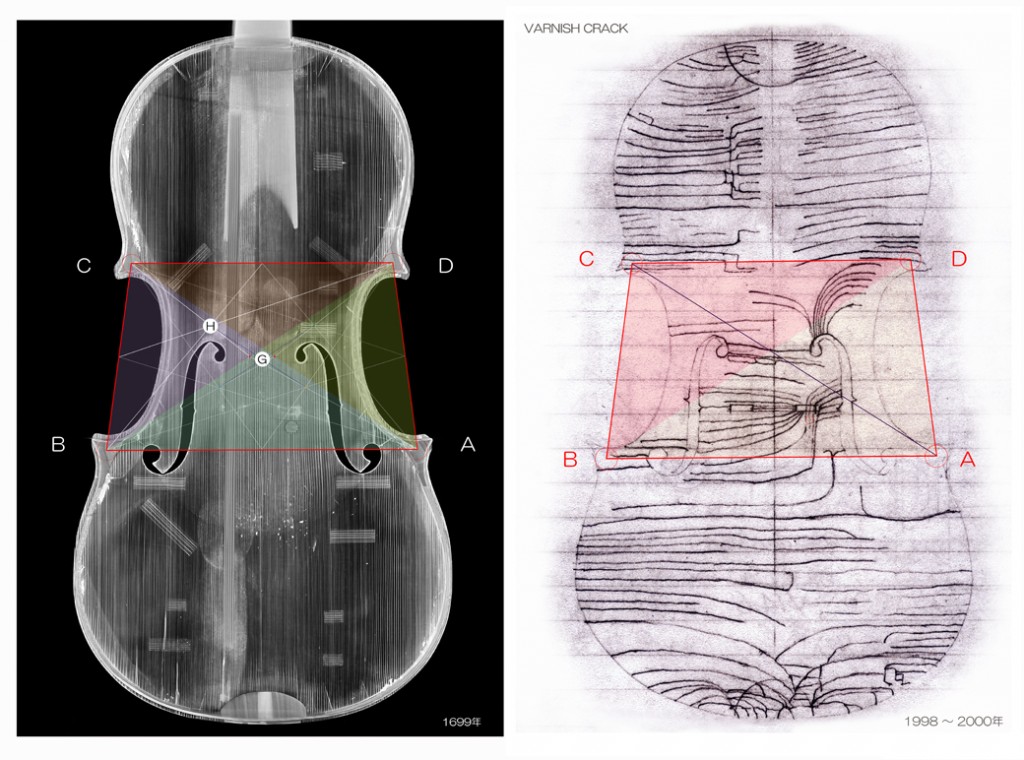

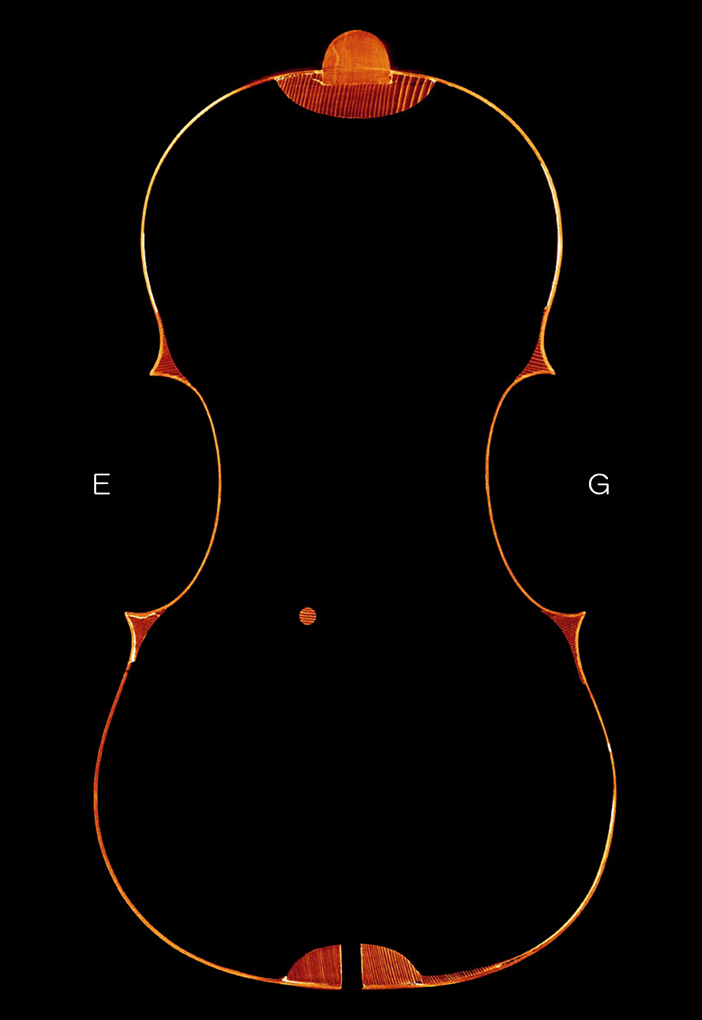

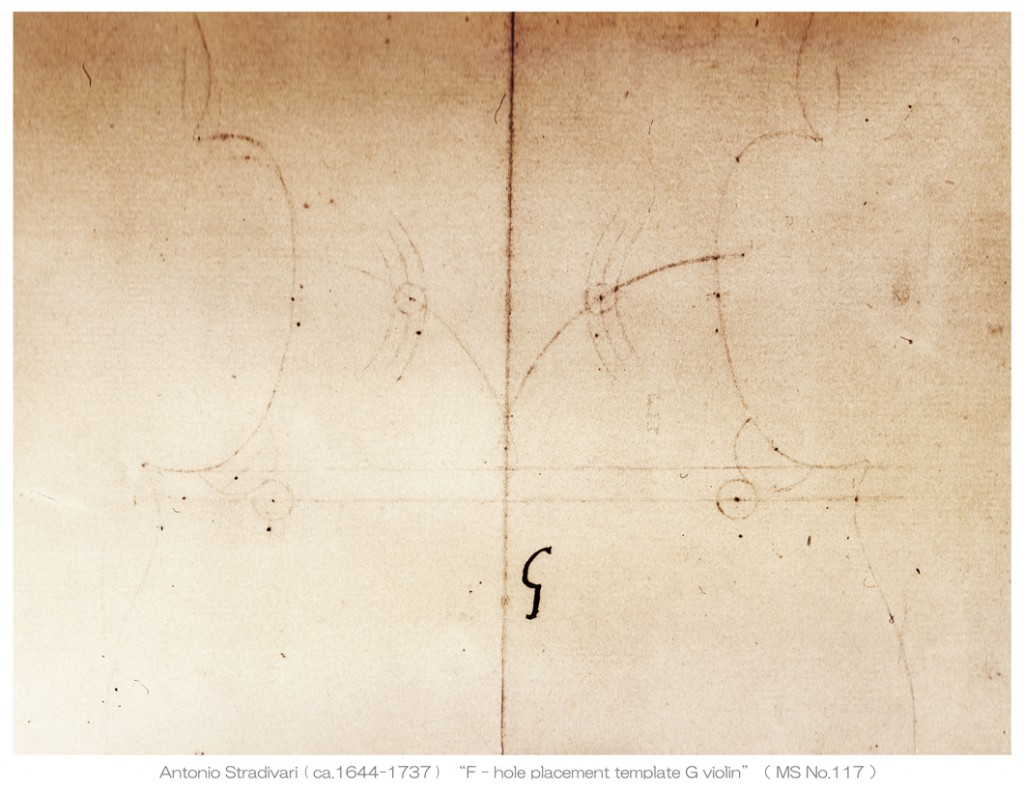

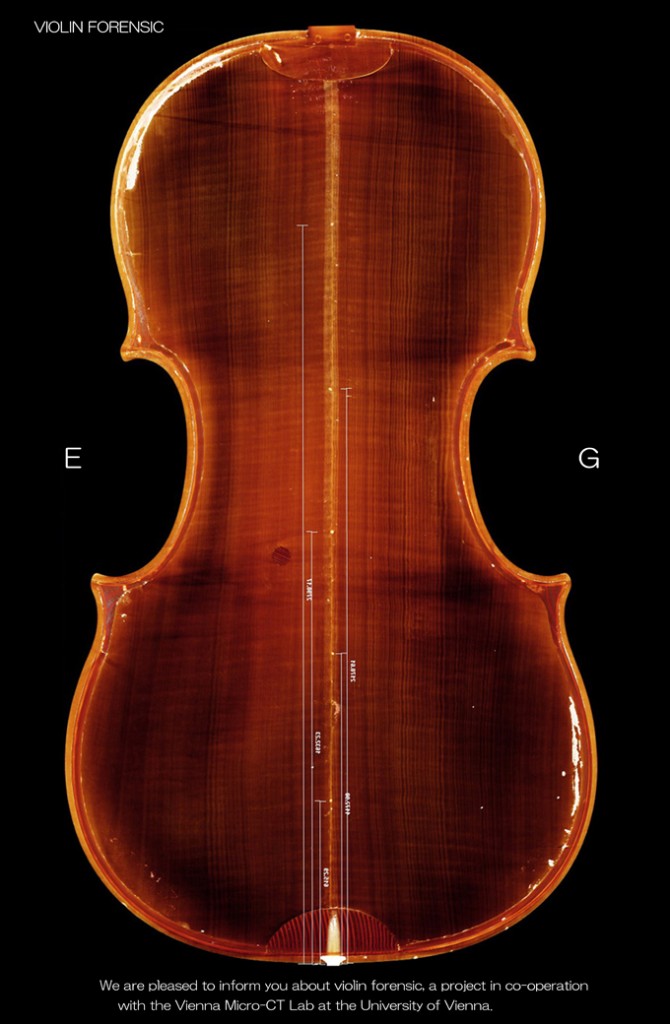

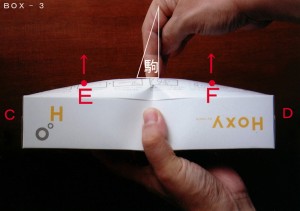

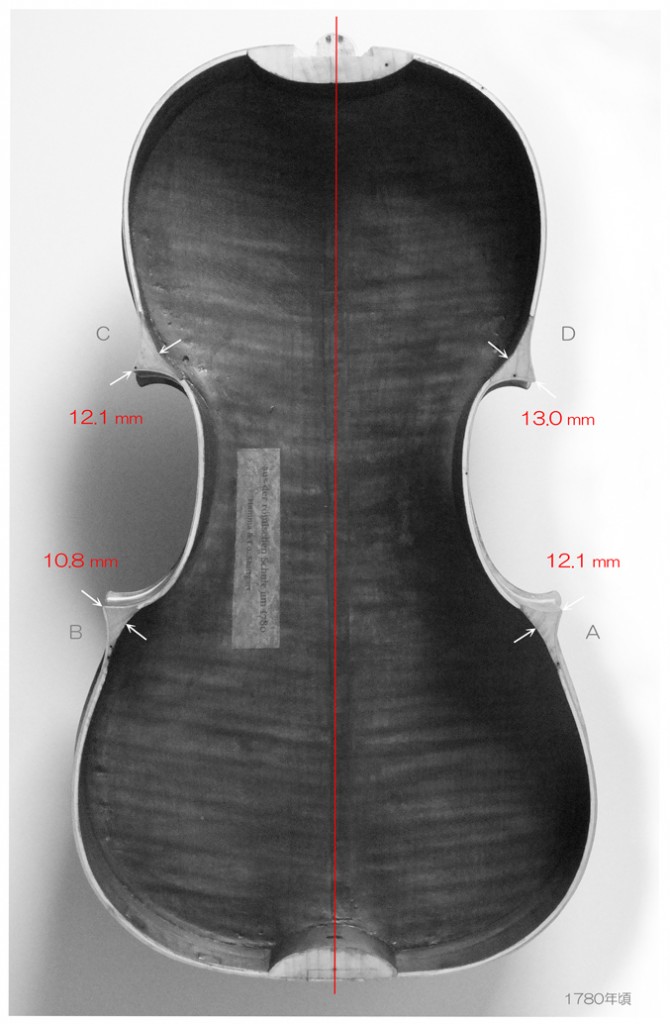

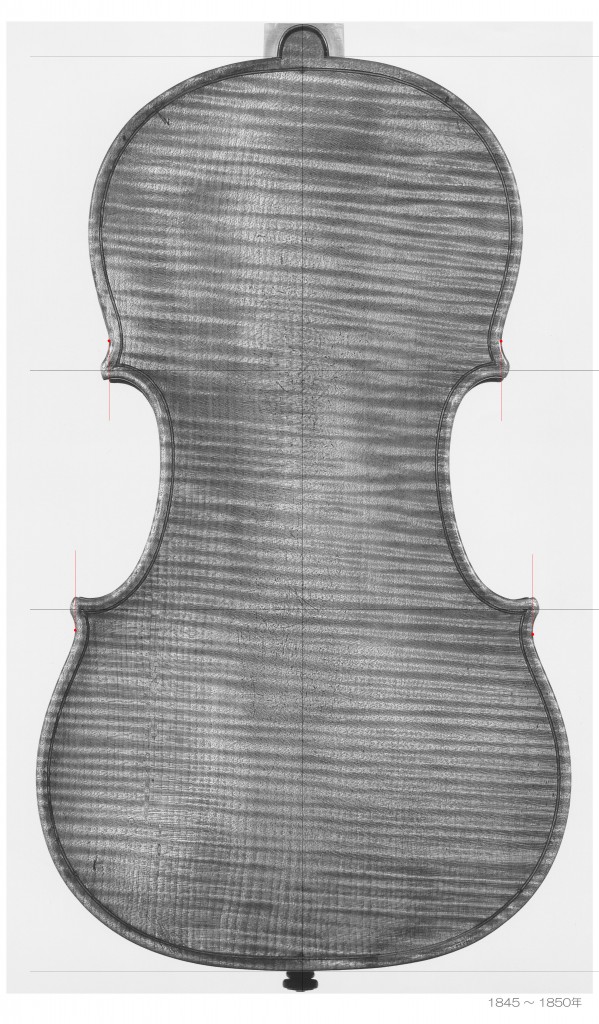

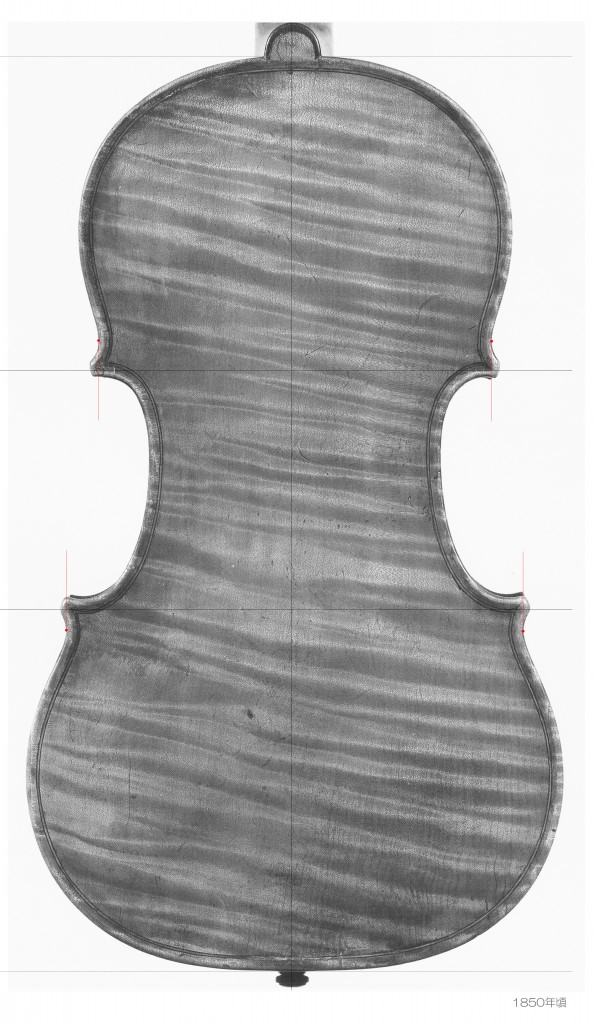

また、このテンプレートにより 『 オールド・バイオリン 』における響胴の基本設定が ヴァイオリンの表板や裏板の輪郭ではなく側板のアウトラインによってコントロールされていたことを知ることが出来ます。

また、このテンプレートにより 『 オールド・バイオリン 』における響胴の基本設定が ヴァイオリンの表板や裏板の輪郭ではなく側板のアウトラインによってコントロールされていたことを知ることが出来ます。

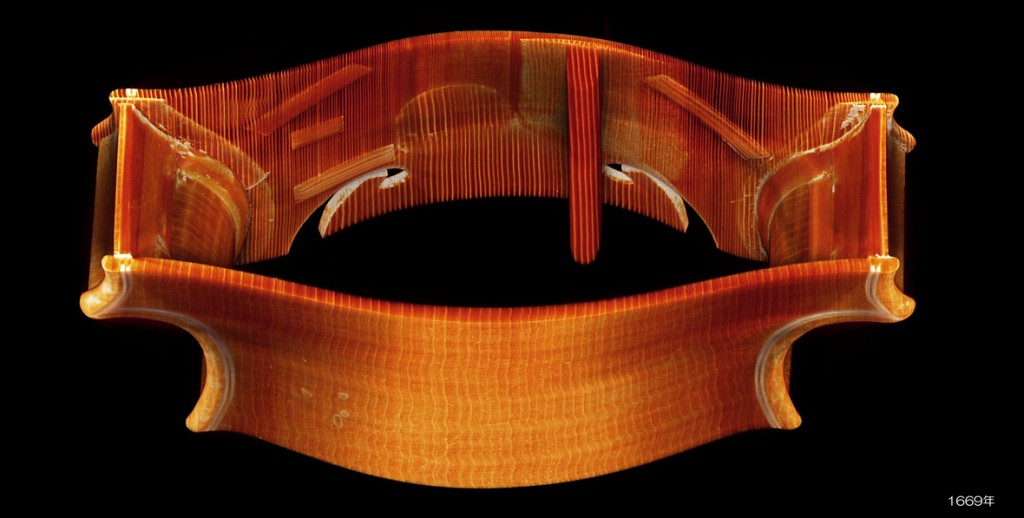

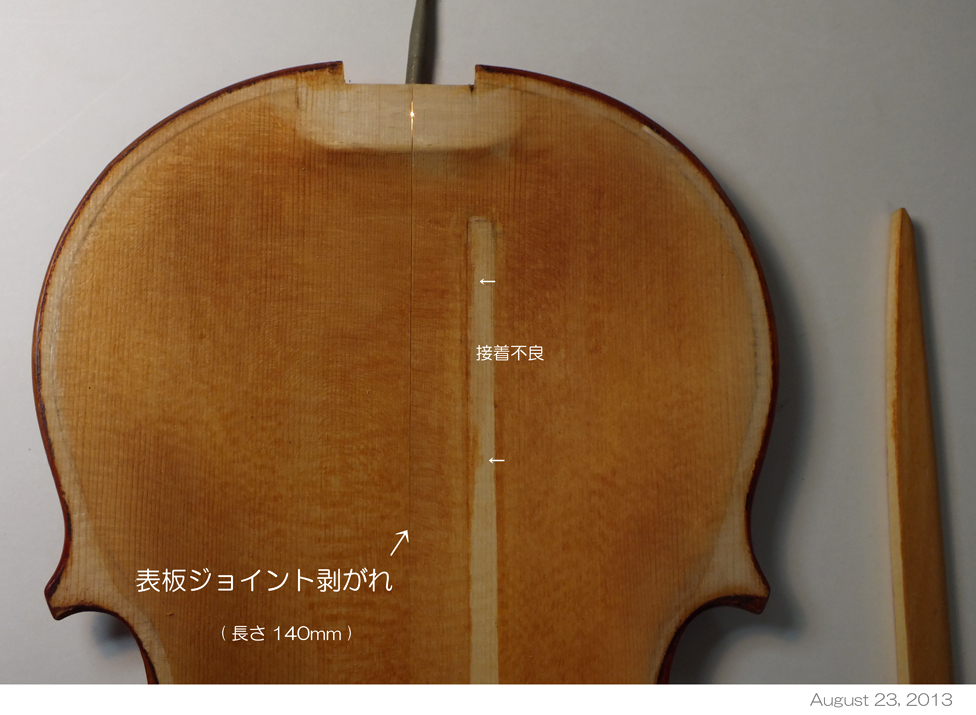

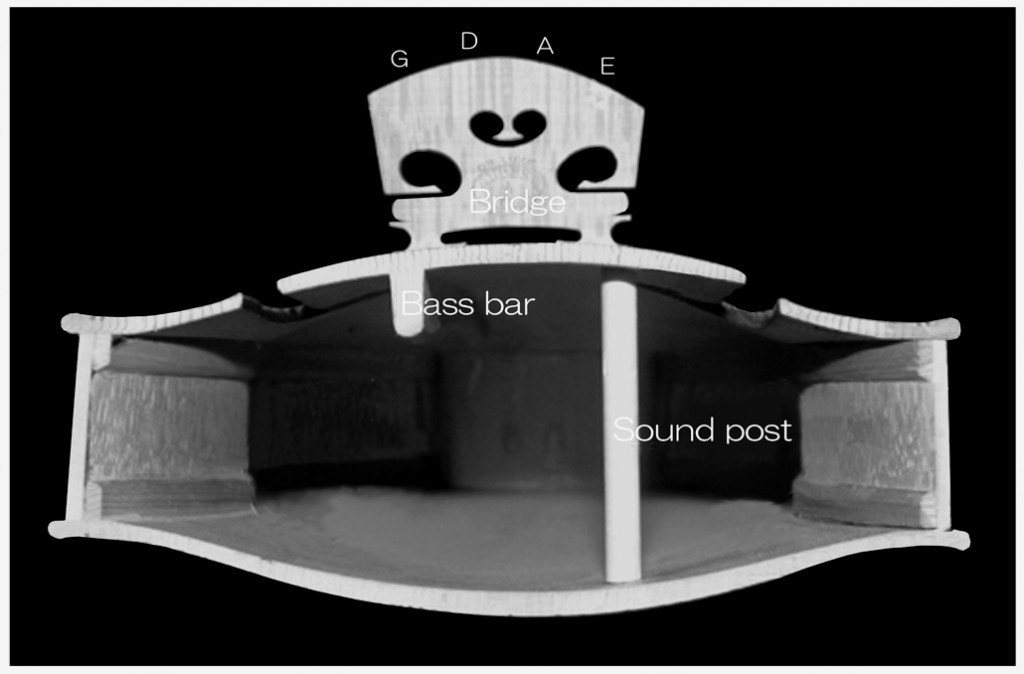

上の2台のバスバーはがれと違って バスバーの先端部はまだ剥がれておらず 表板の幅広部にあたる位置だけが剥がれているのが分かります。

上の2台のバスバーはがれと違って バスバーの先端部はまだ剥がれておらず 表板の幅広部にあたる位置だけが剥がれているのが分かります。

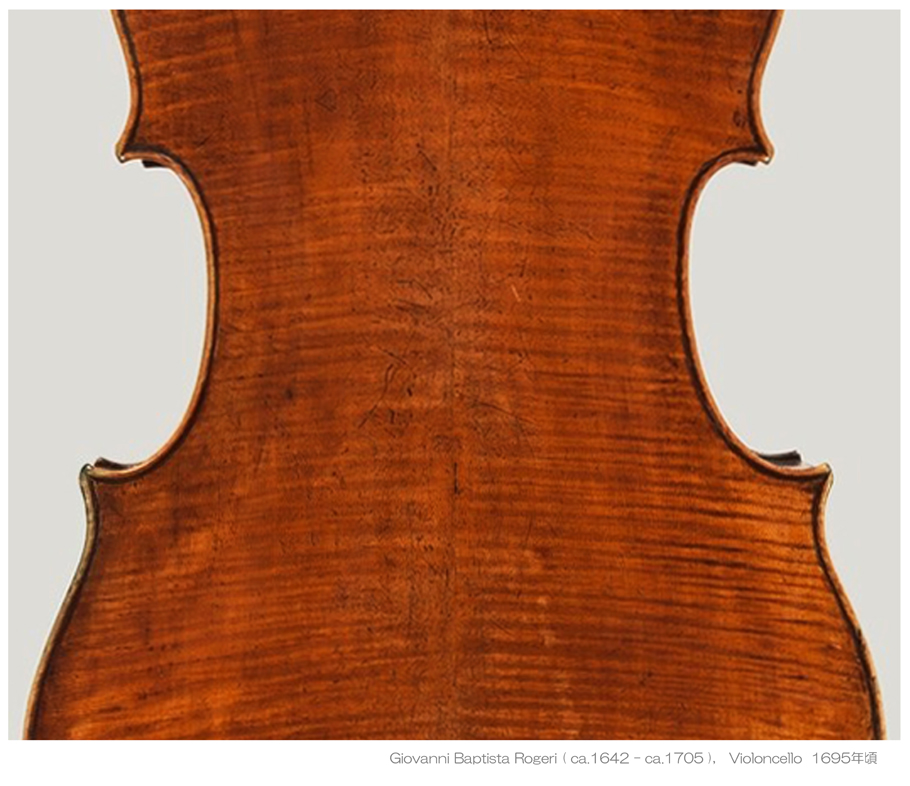

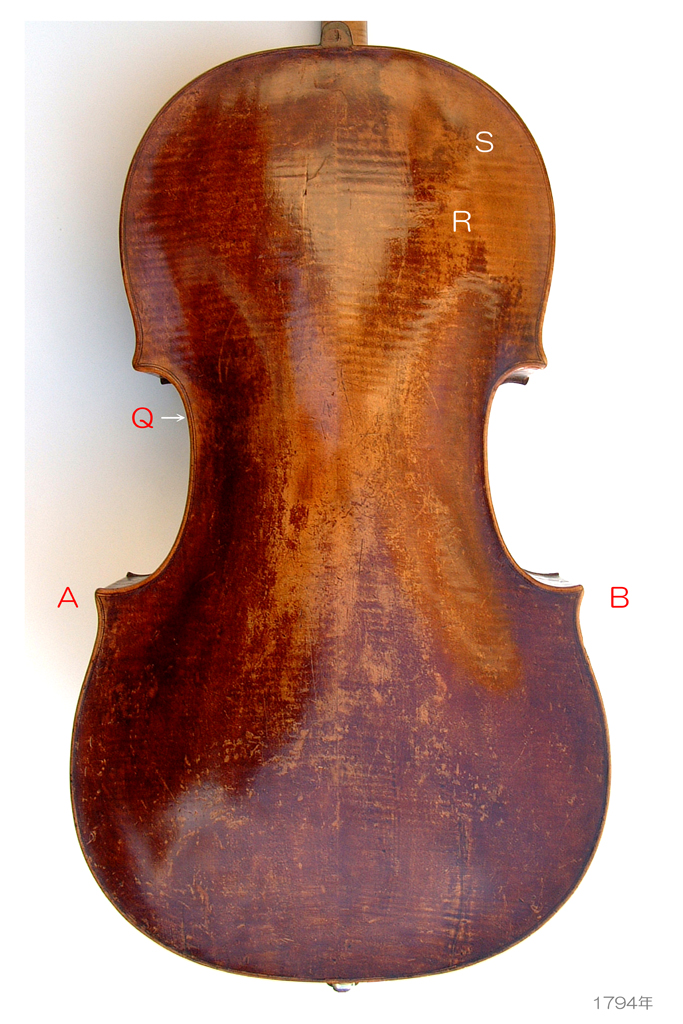

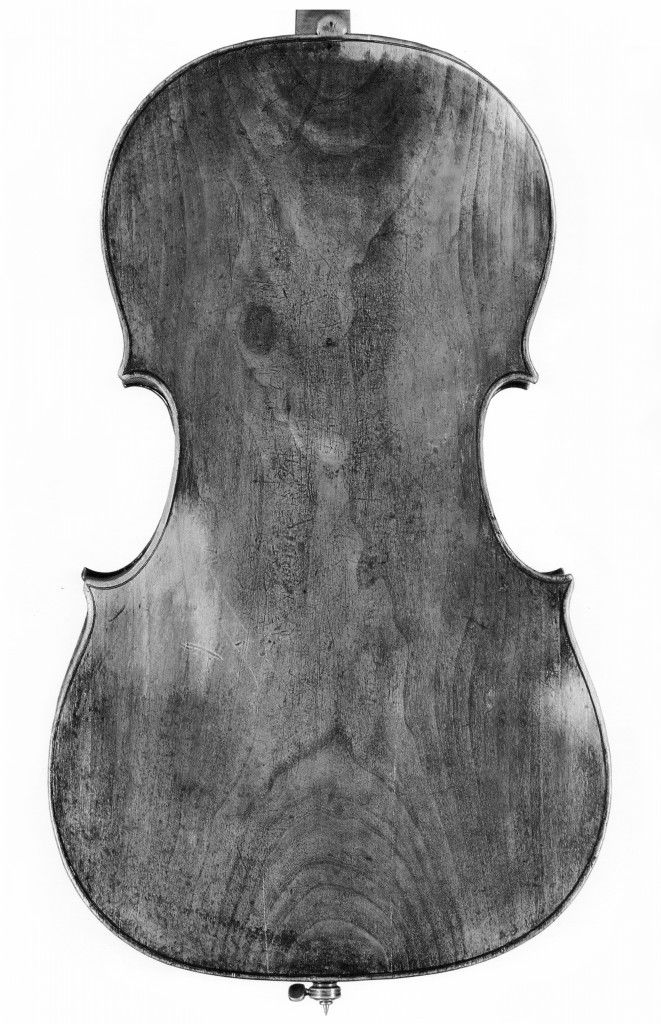

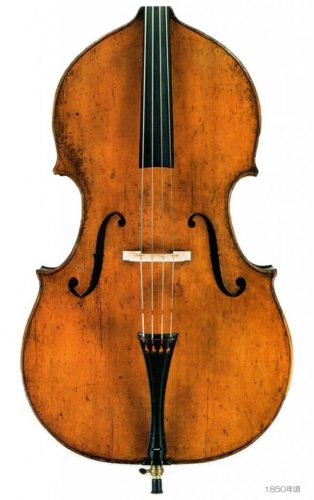

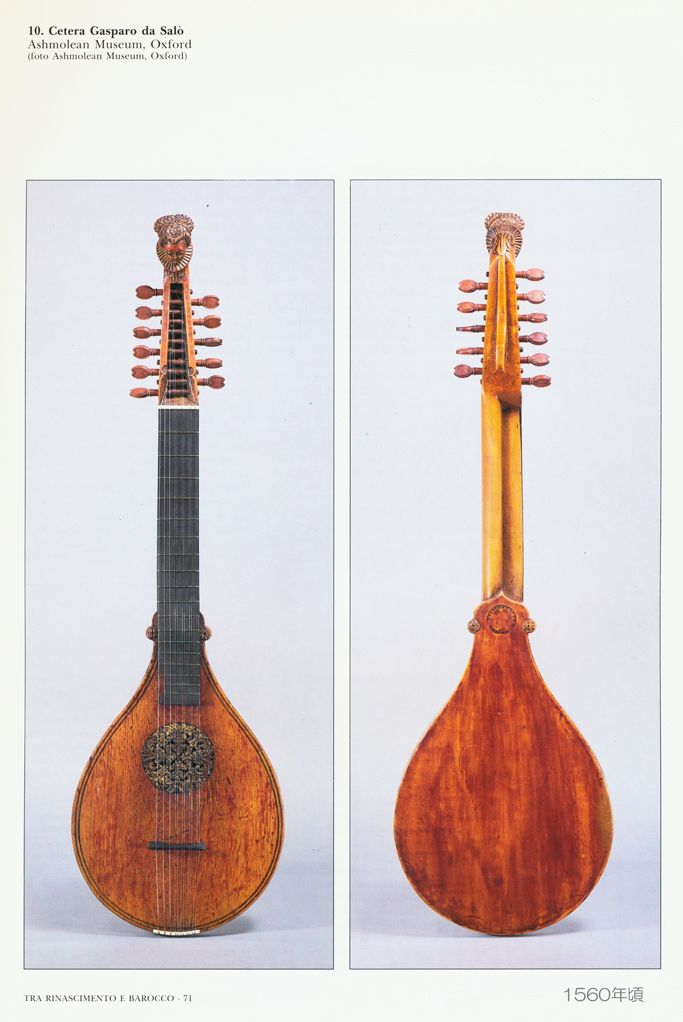

Gasparo da Salò / Violoncello

Gasparo da Salò / Violoncello

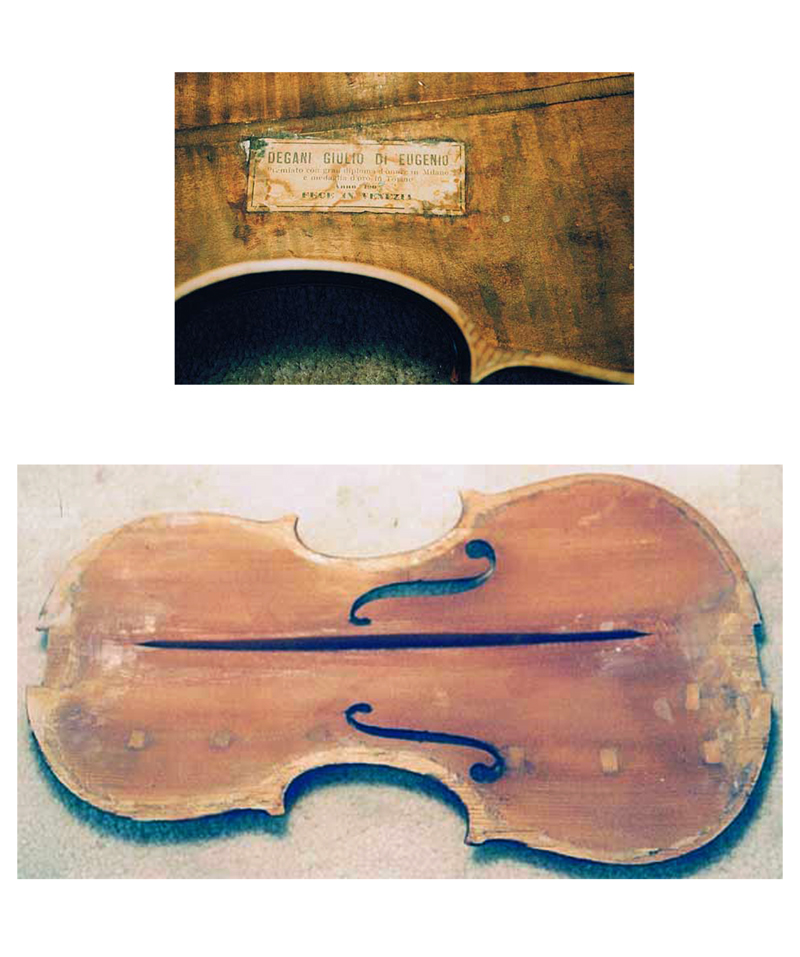

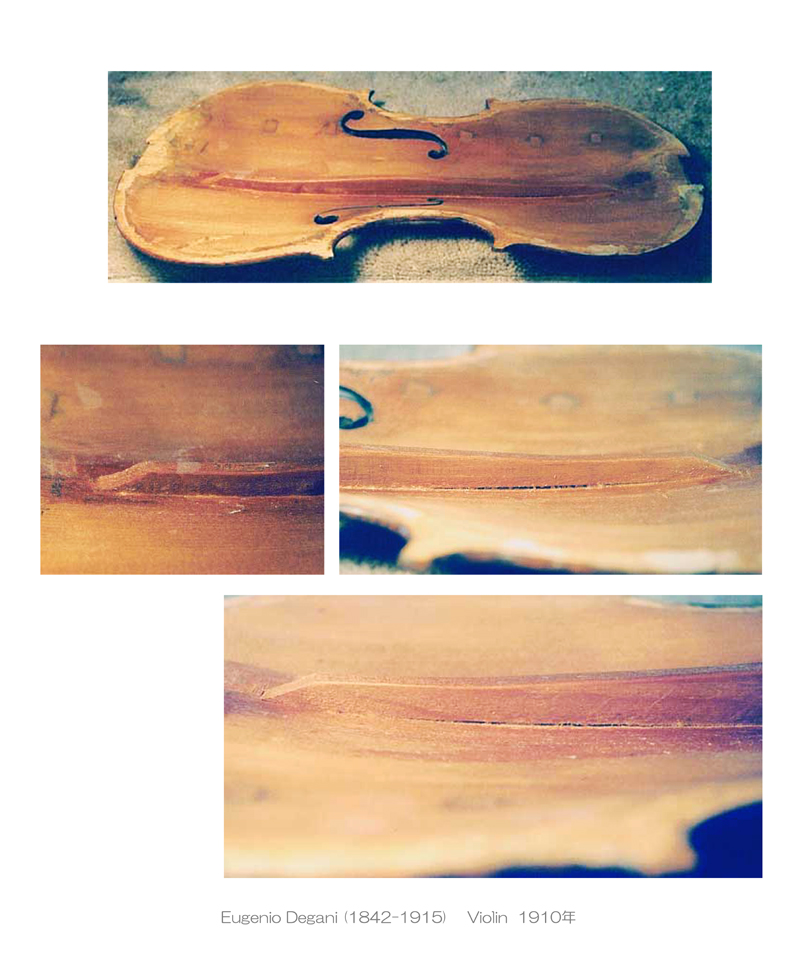

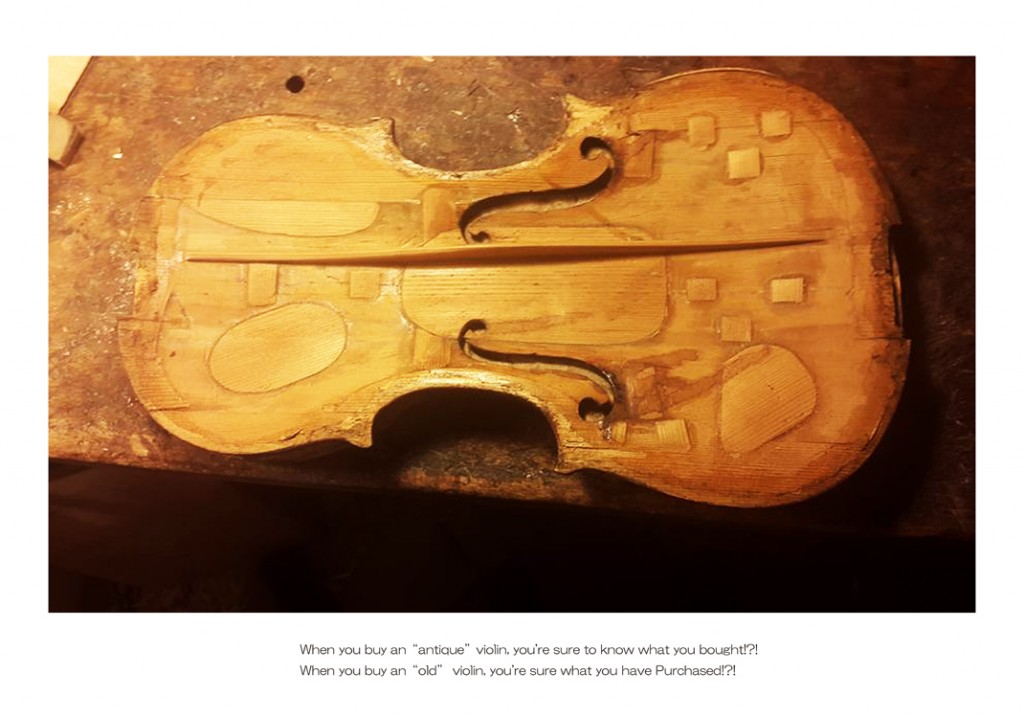

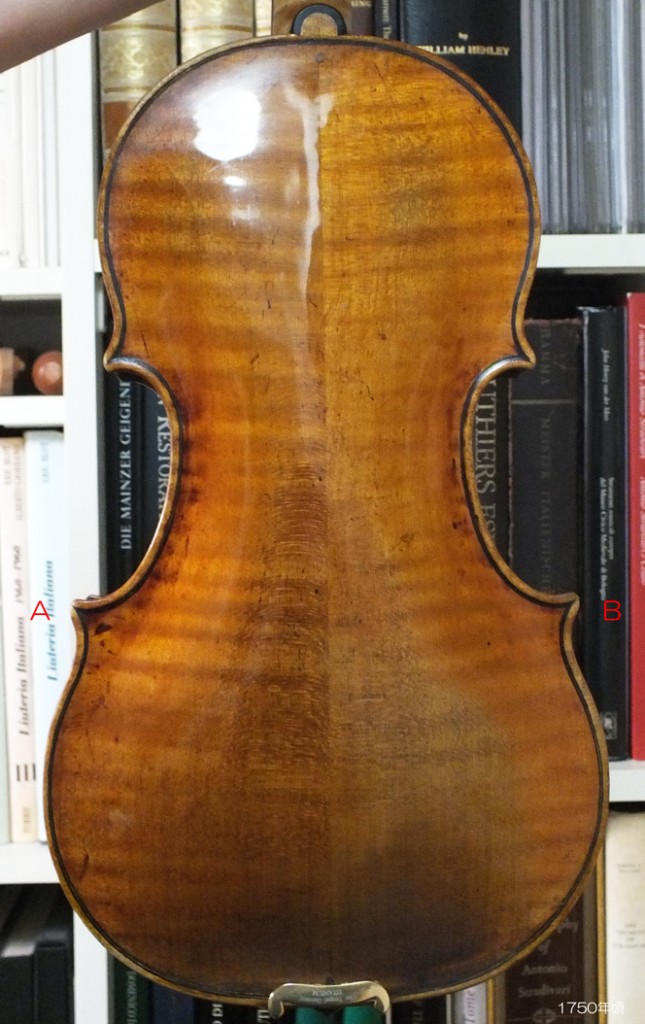

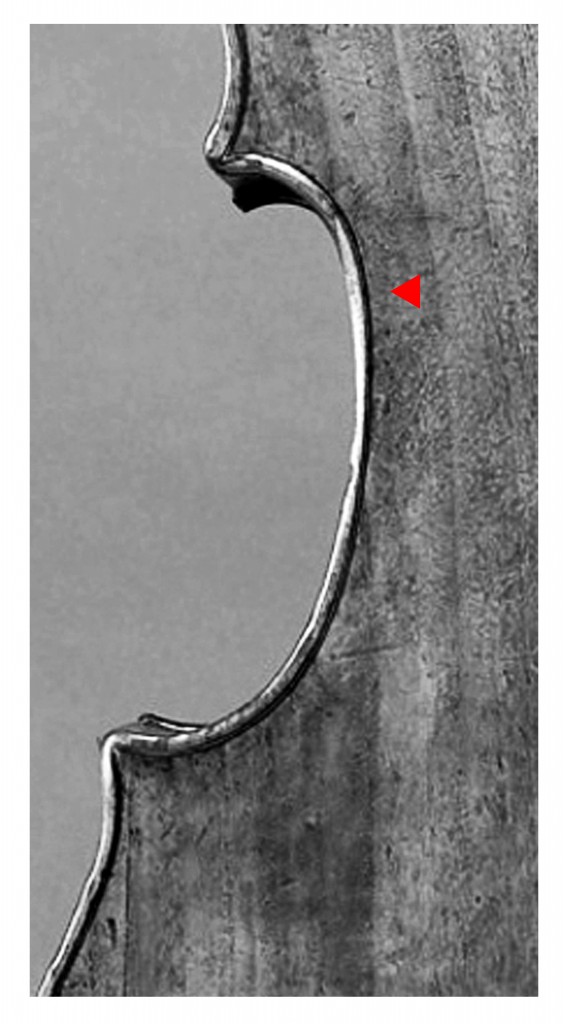

では 恐縮ですが ここまでの説明を参考に現代のイタリア人製作者が『 オールド・チェロ 』を参考にして昨年製作した新作チェロと その見本で、コーナー部の特徴の差を観察してみてください。

では 恐縮ですが ここまでの説明を参考に現代のイタリア人製作者が『 オールド・チェロ 』を参考にして昨年製作した新作チェロと その見本で、コーナー部の特徴の差を観察してみてください。

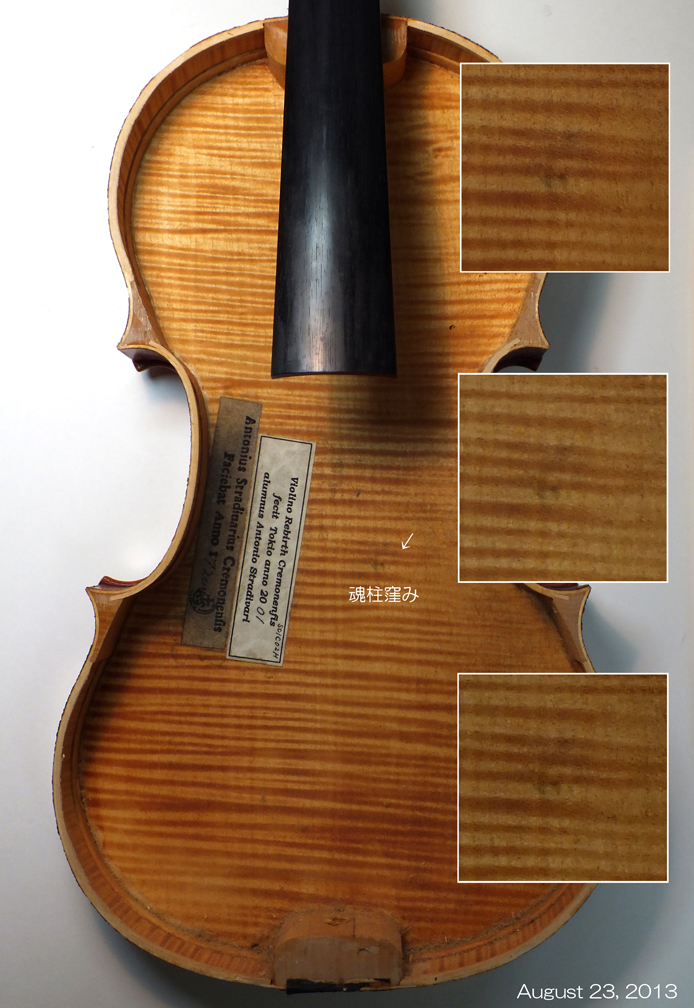

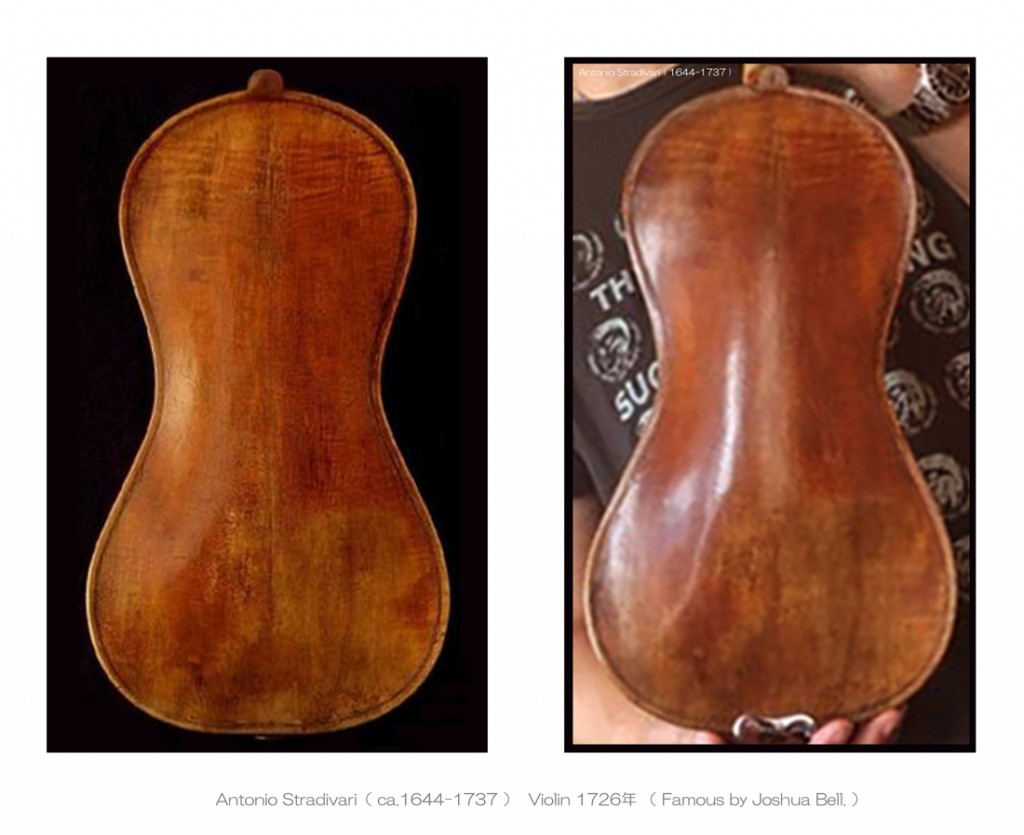

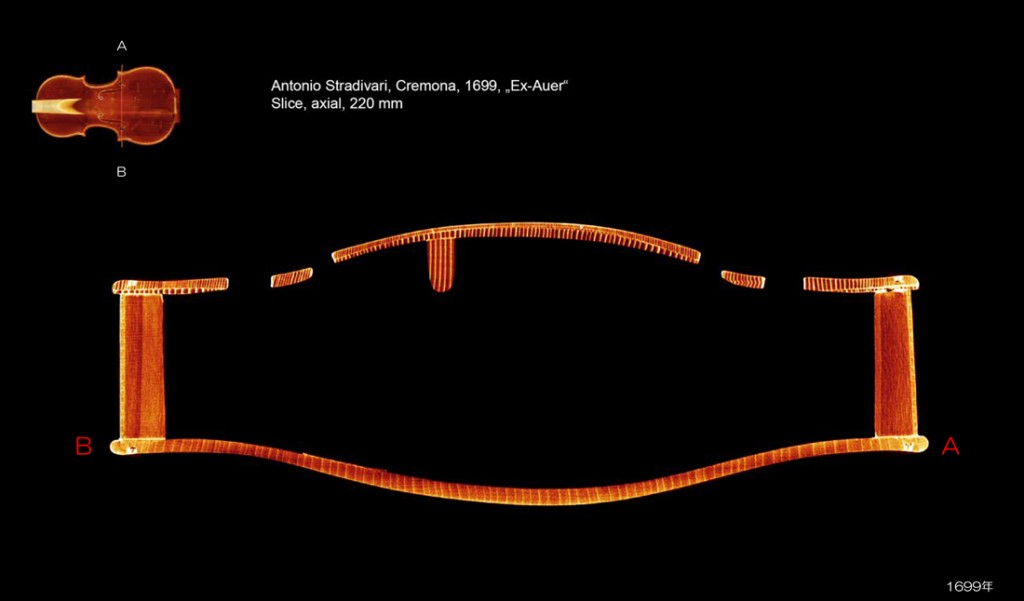

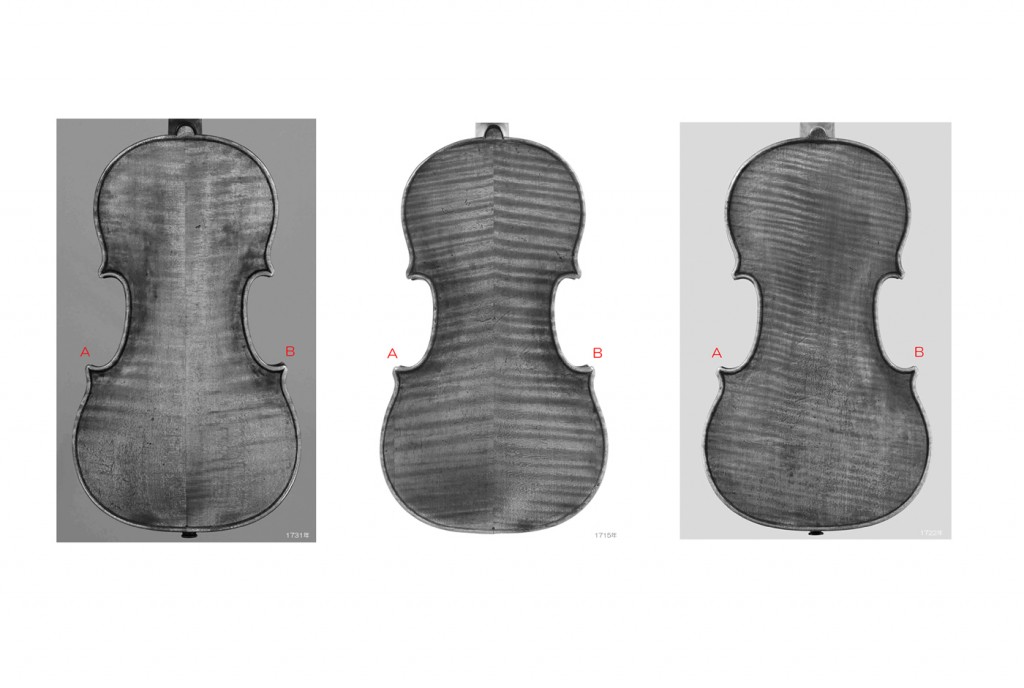

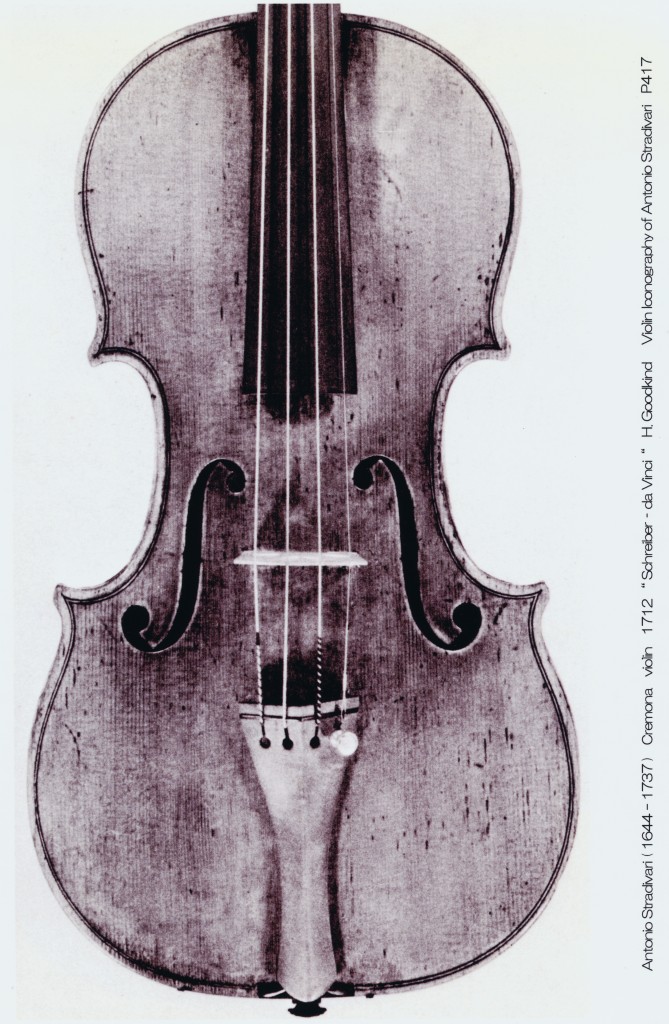

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ), Violin 1699年 ” Auer ”

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ), Violin 1699年 ” Auer ”

Antonio Stradivari, Violin 1715 Cremona, “The Lipinski” .

Antonio Stradivari, Violin 1715 Cremona, “The Lipinski” . Antonio Stradivari, Violin 1722 Cremona, “”

Antonio Stradivari, Violin 1722 Cremona, “” T

T

T

T T

T

T

T

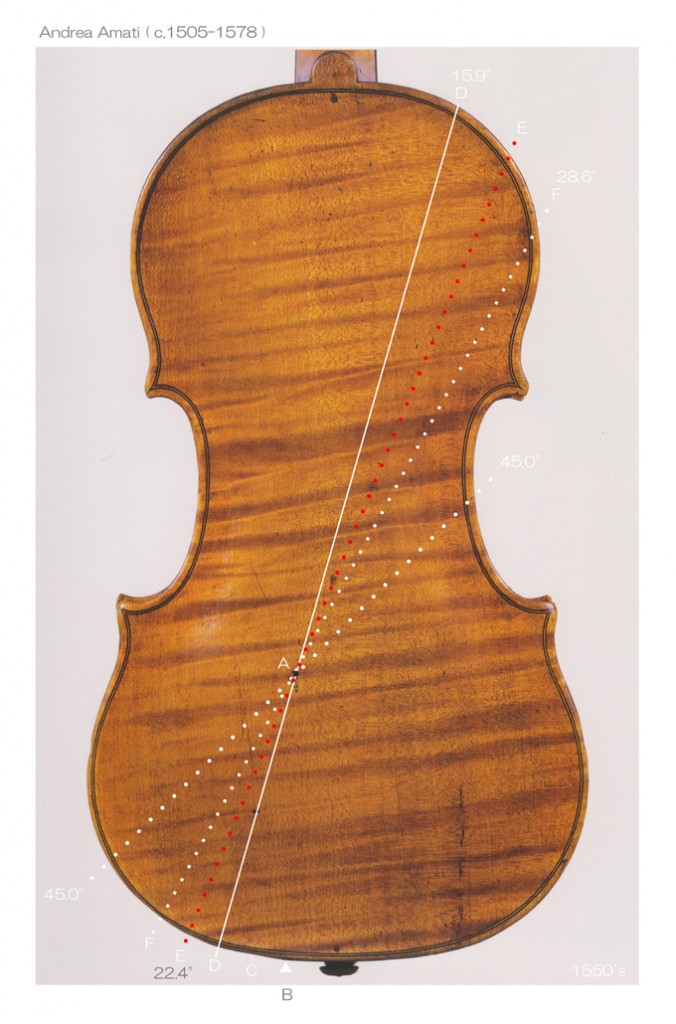

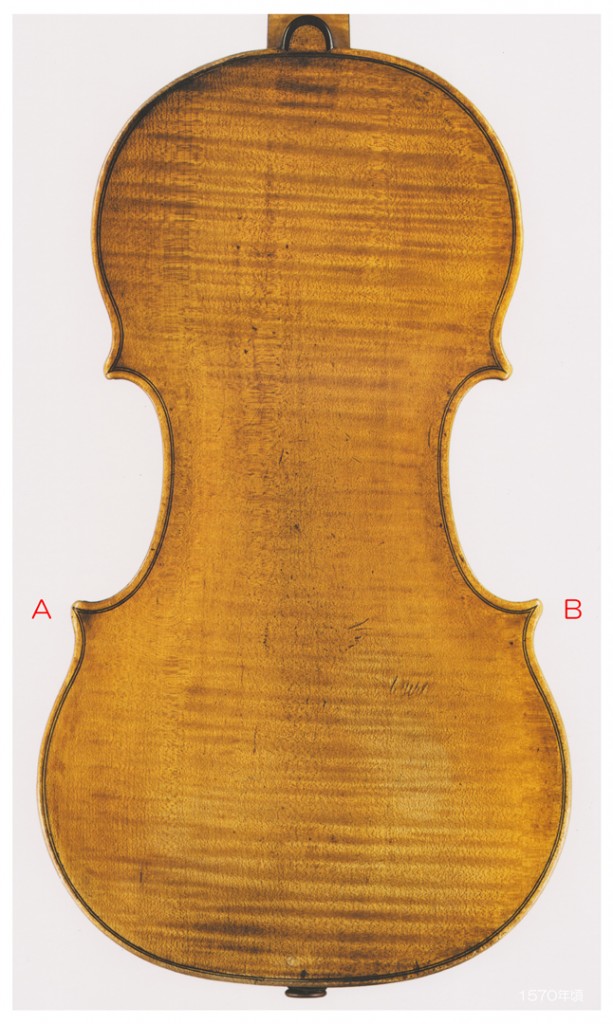

Andrea Amati ( c1505–1577 ) violin, Cremona 1555 ~ 1560年頃

Andrea Amati ( c1505–1577 ) violin, Cremona 1555 ~ 1560年頃

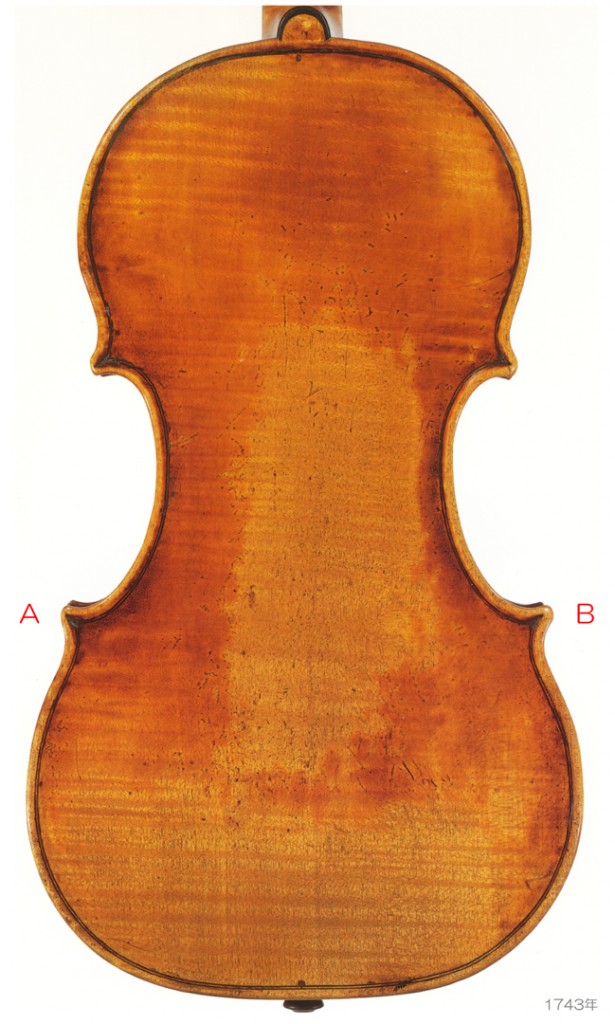

“Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 )

“Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) Violin ‘Carrodus’, 1743年

“Guarneri del Gesù” Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) Violin ‘Carrodus’, 1743年

Camillo Camilli ( ca.1704-1754 ) Violin, Mantua

Camillo Camilli ( ca.1704-1754 ) Violin, Mantua

Nicolò Amati ( 1596–1684 ), Violin 1669年

Nicolò Amati ( 1596–1684 ), Violin 1669年 Antonio e Girolamo Amati, Violin 1629年

Antonio e Girolamo Amati, Violin 1629年 Andrea Amati ( ca.1505-1577 ), Violin 1570年頃 ” ex Ross ”

Andrea Amati ( ca.1505-1577 ), Violin 1570年頃 ” ex Ross ”

Antonio Stradivari 1673, Violoncello ” Harrell, Du Pre, Guttmann ”

Antonio Stradivari 1673, Violoncello ” Harrell, Du Pre, Guttmann ”

次は 左右の面積差が見えやすい グランチーノと ストラディヴァリのチェロです。

次は 左右の面積差が見えやすい グランチーノと ストラディヴァリのチェロです。

Old Italian Cello 1700年頃

Old Italian Cello 1700年頃

Joseph Thomas Klotz ( 1743-1809 )

Joseph Thomas Klotz ( 1743-1809 )

Girolamo Amati Ⅱ ( 1649ー1740 ) Cello, “Ex Bonjour” 1690年

Girolamo Amati Ⅱ ( 1649ー1740 ) Cello, “Ex Bonjour” 1690年 Carlo Ruggeri ( 1666–1713 ) Violoncello, 1706年

Carlo Ruggeri ( 1666–1713 ) Violoncello, 1706年

Giuseppe Antonio Rocca( 1807-1865 ) Contrabass, 1850年頃

Giuseppe Antonio Rocca( 1807-1865 ) Contrabass, 1850年頃

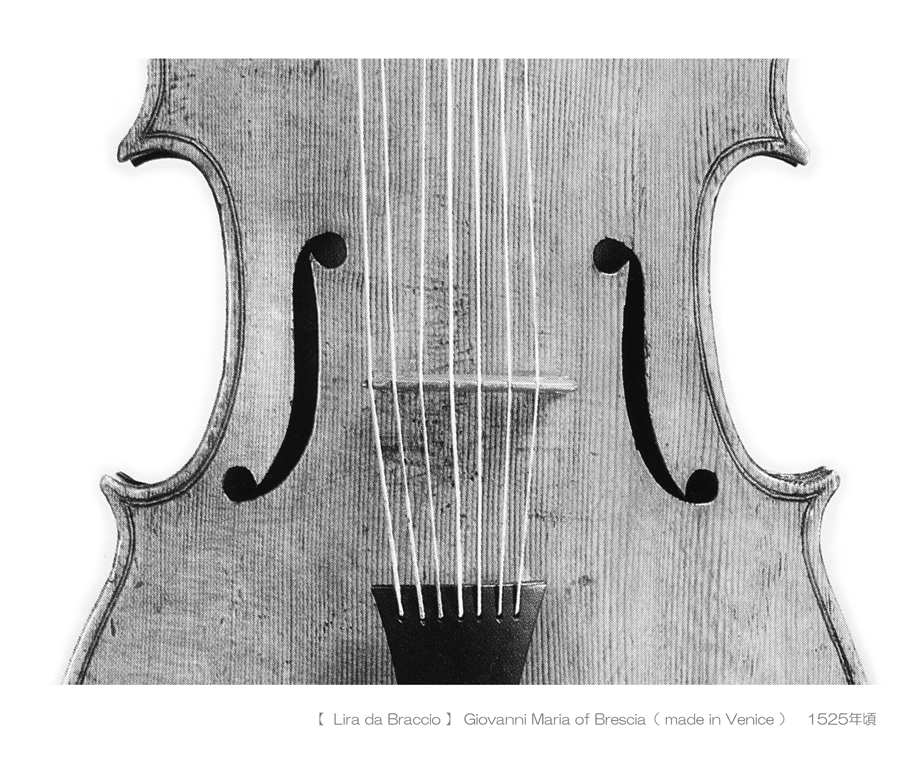

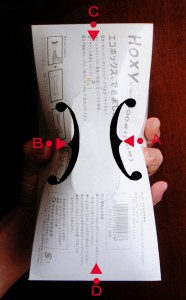

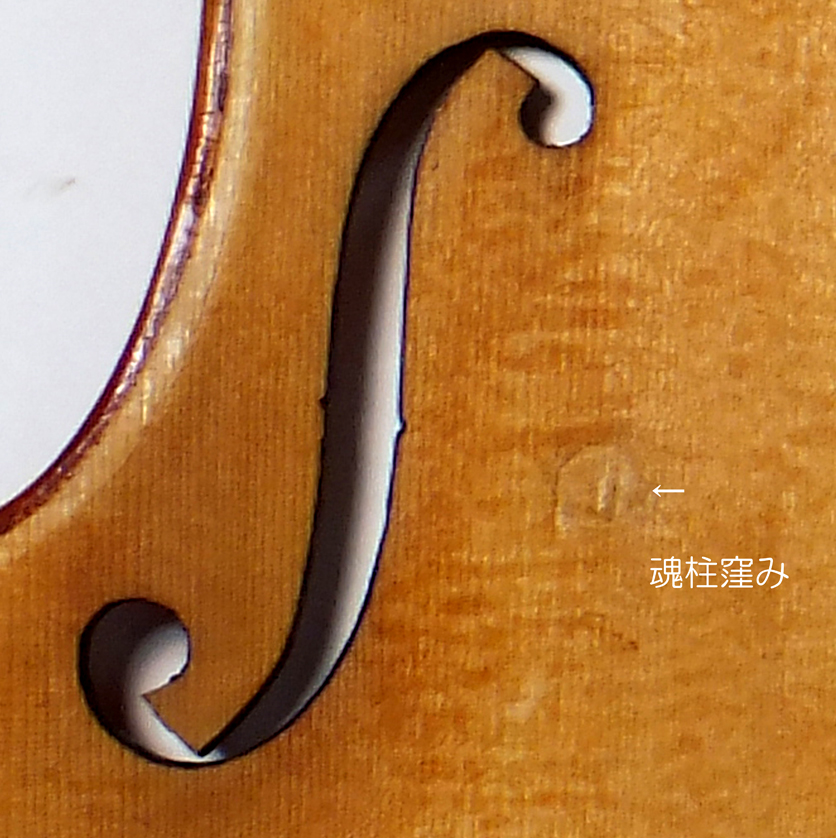

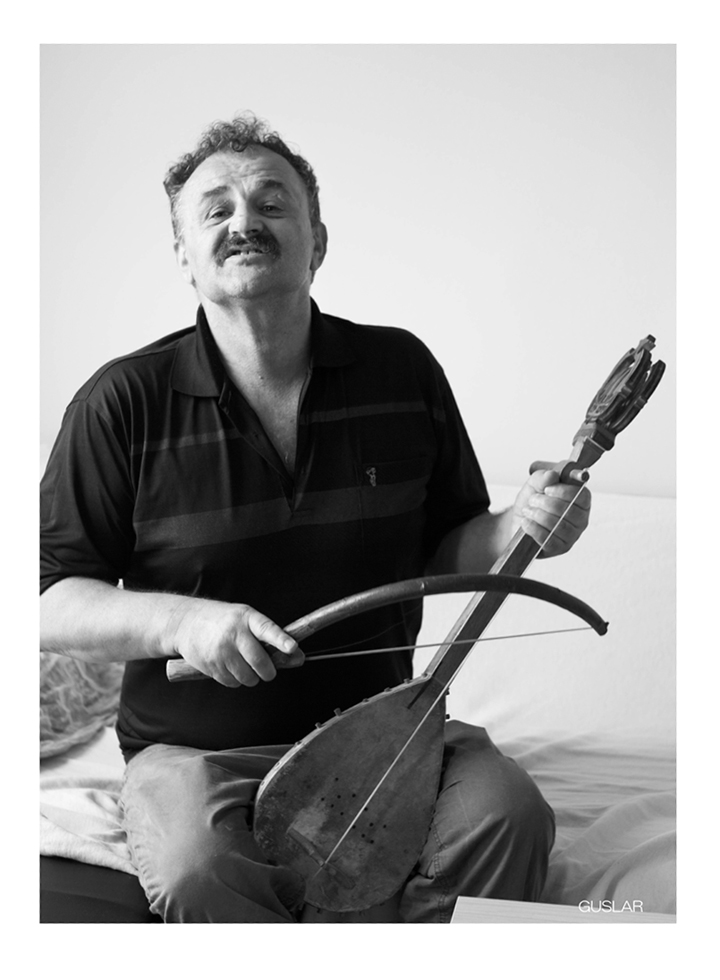

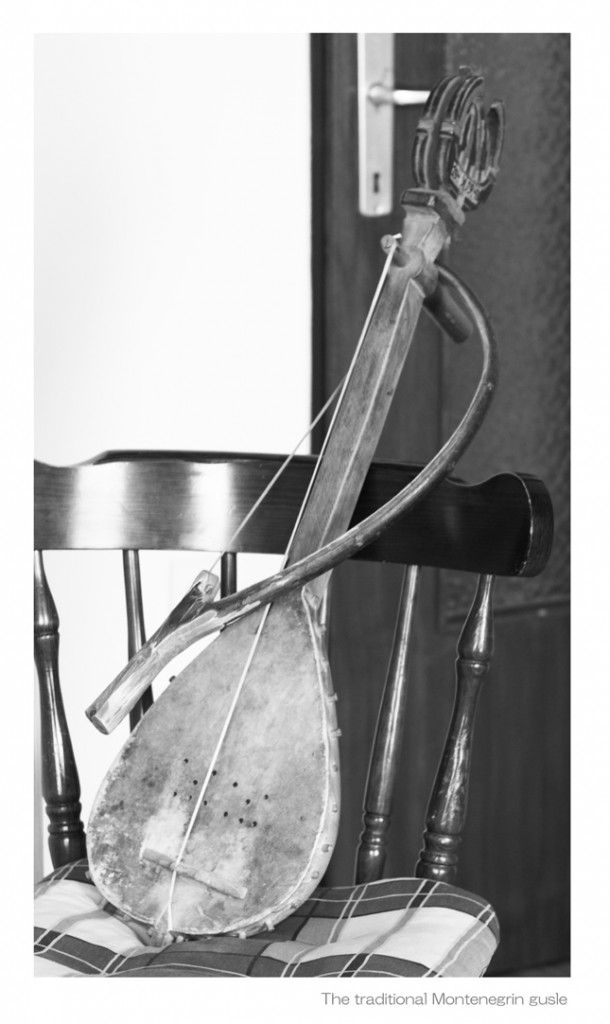

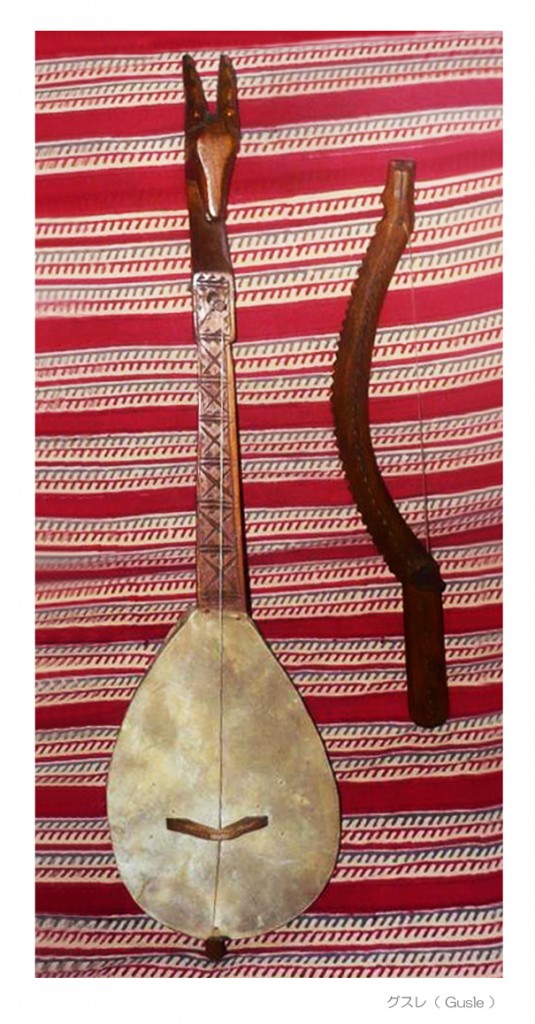

私は 表皮部サウンド・ホールが 二組型で左右非対称タイプを このグスレ奏者の楽器のようなイメージとして捉えています。

私は 表皮部サウンド・ホールが 二組型で左右非対称タイプを このグスレ奏者の楽器のようなイメージとして捉えています。 それから この表皮部で駒がたてられた跡を見てください。

それから この表皮部で駒がたてられた跡を見てください。

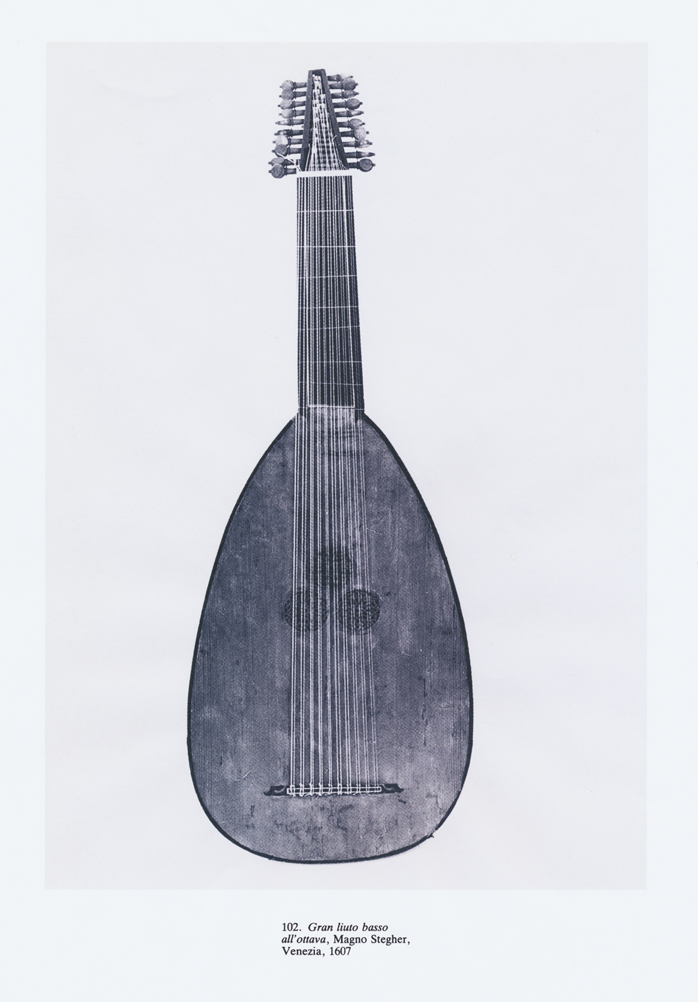

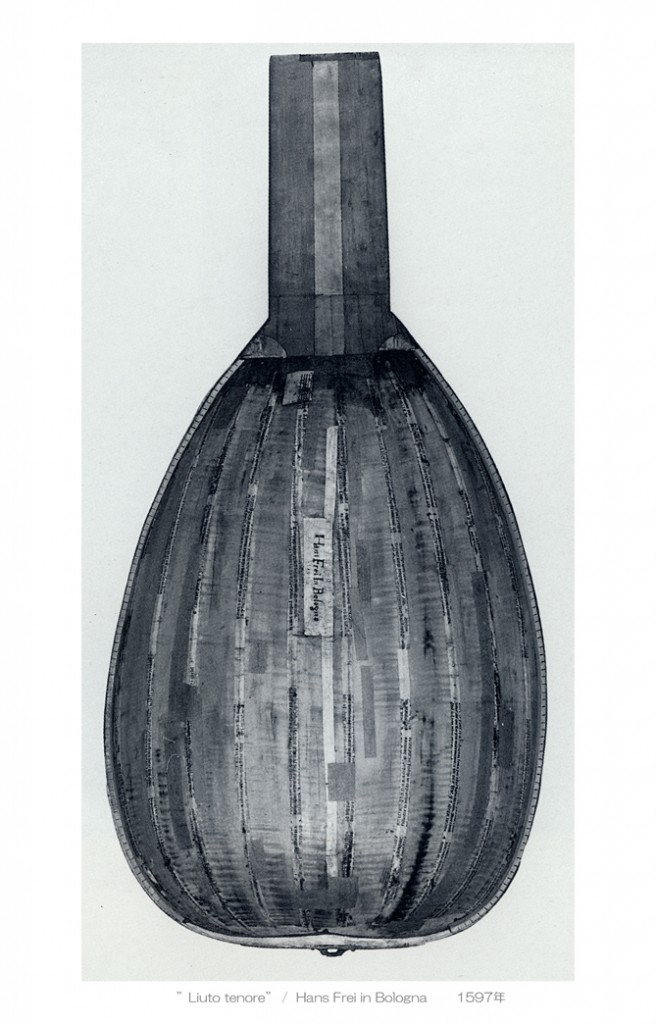

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Cello, Brescia the 1600s

Giovanni Paolo Maggini ( 1580- ca.1633 ) Cello, Brescia the 1600s なお、これらの大理石彫像の本質について‥ 特に、

なお、これらの大理石彫像の本質について‥ 特に、

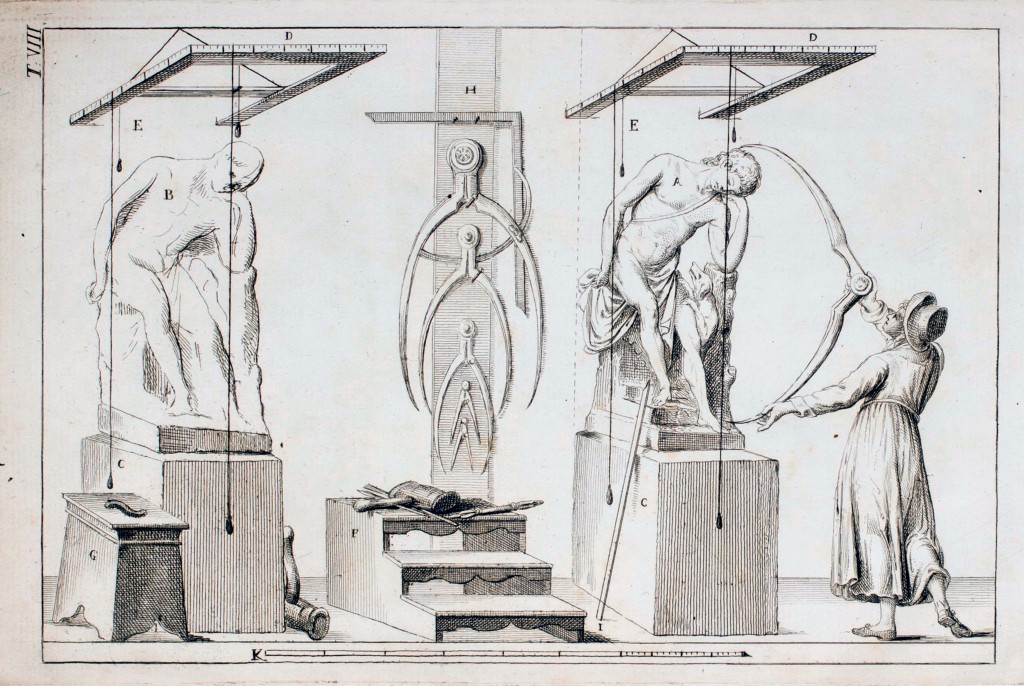

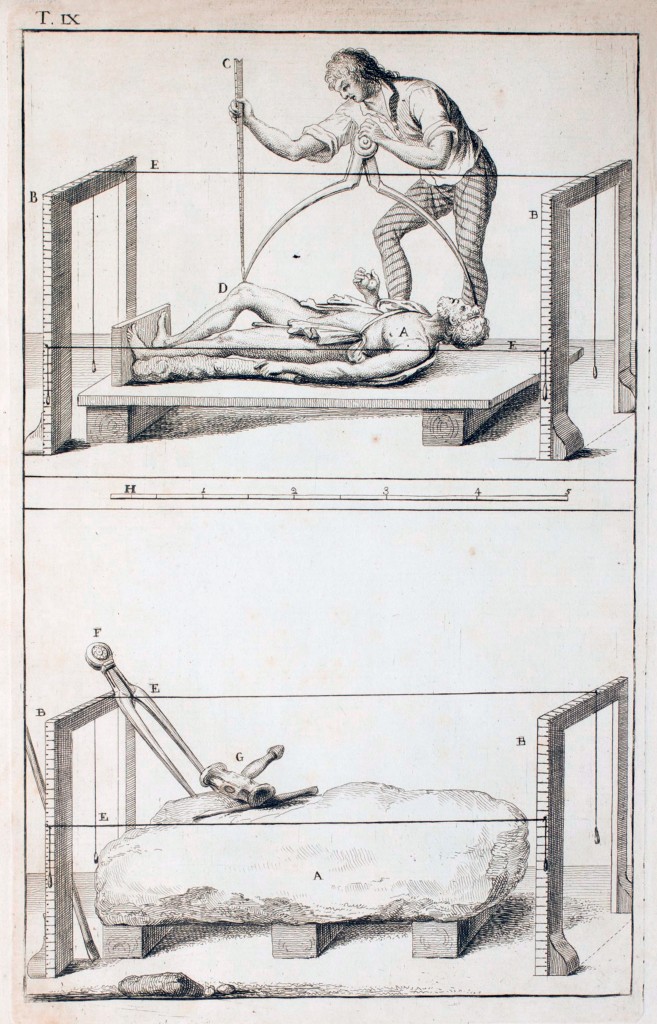

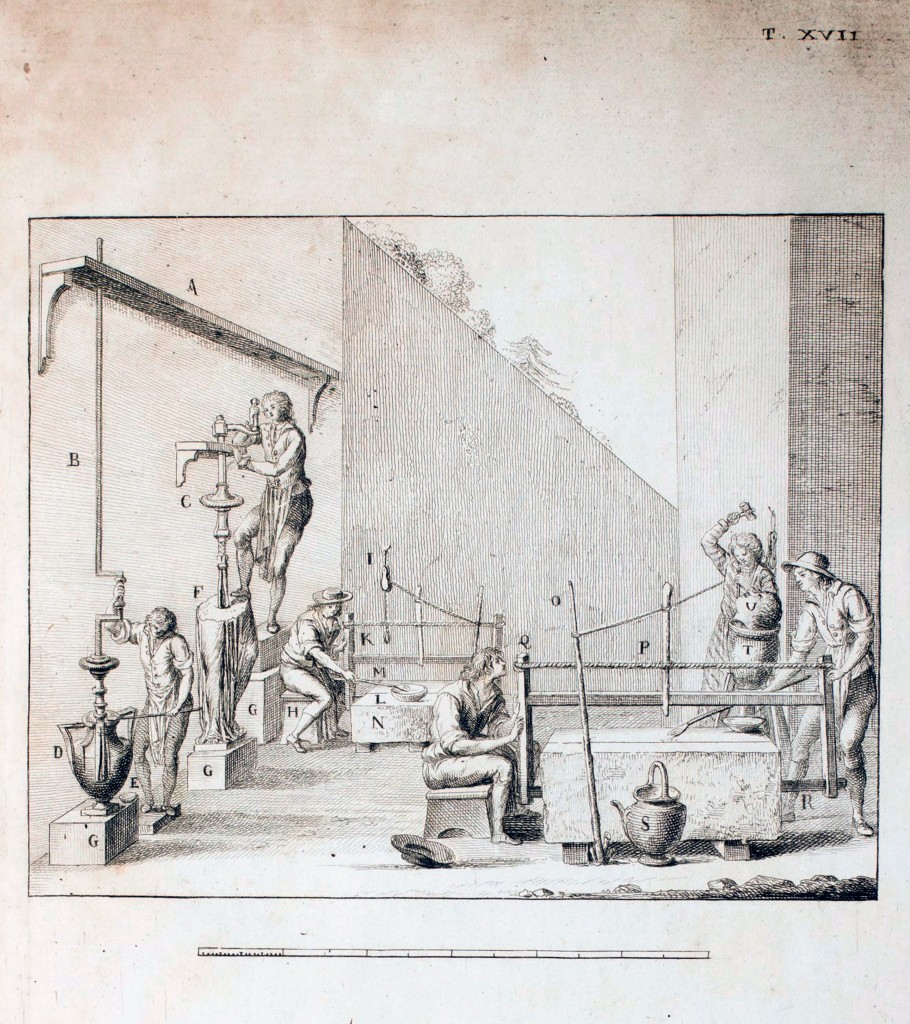

“Measuring sculpture for reproduction”

“Measuring sculpture for reproduction”

“Measuring sculpture for reproduction”

“Measuring sculpture for reproduction”

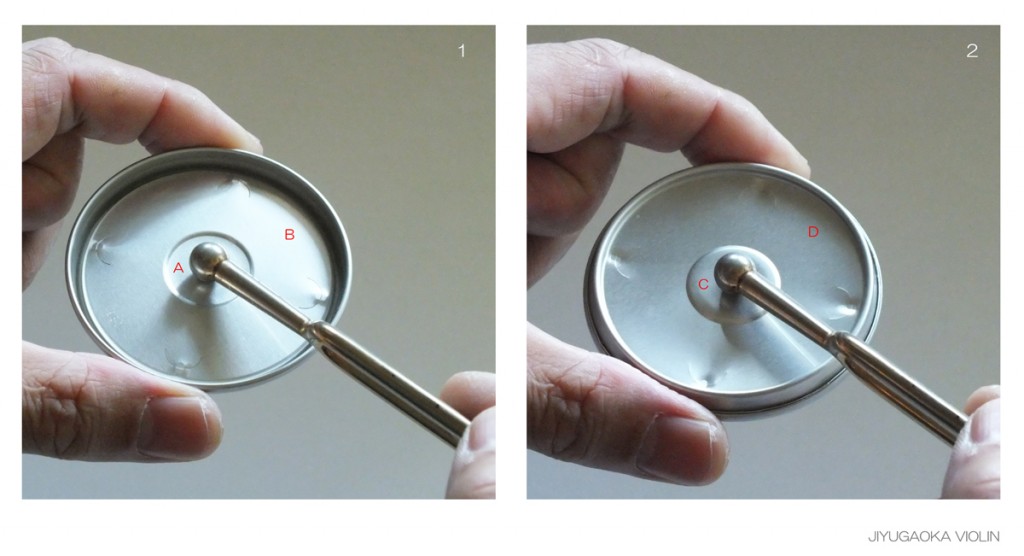

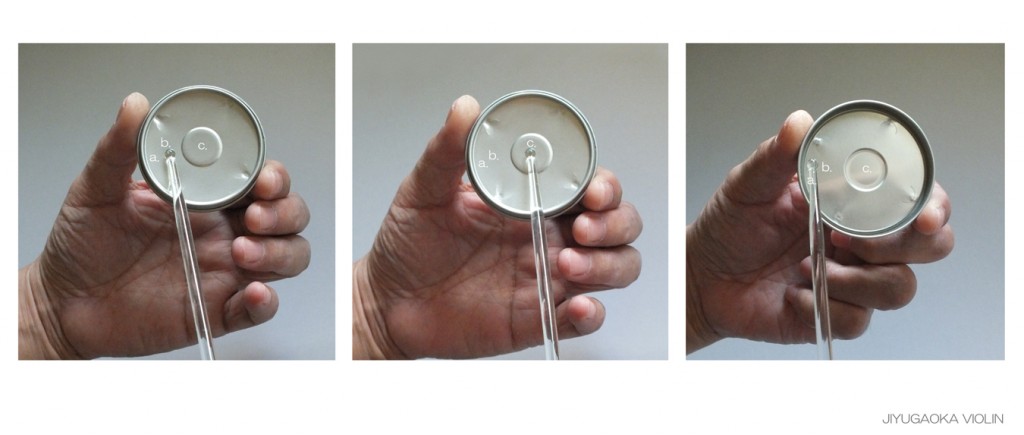

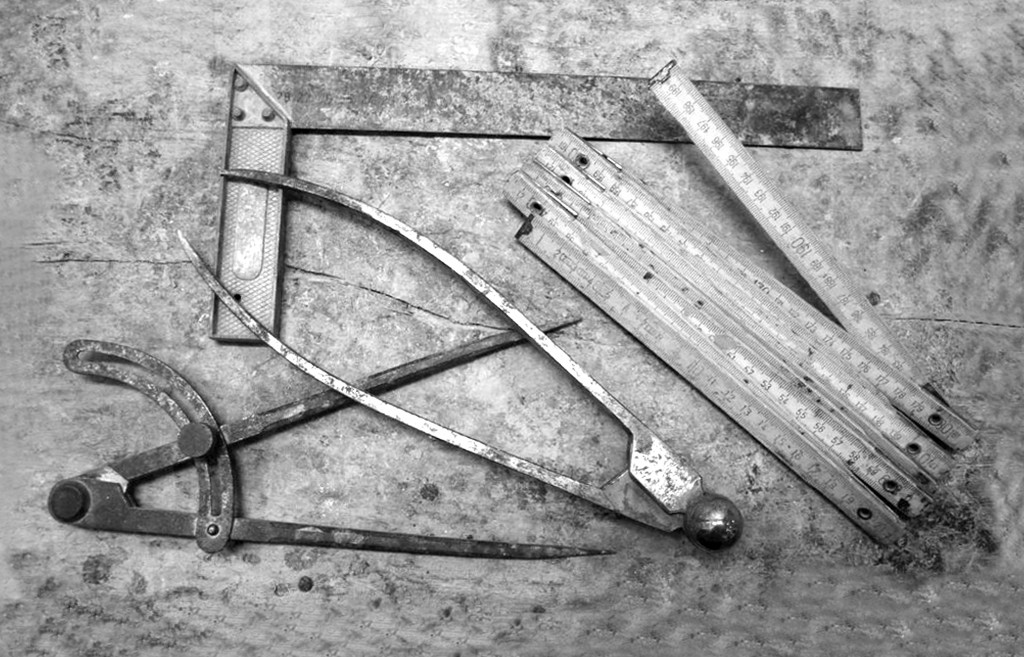

上の動画のように石膏モデルで 凹凸の基準点の位置と深さをニードル先端で取得し、その基準点を大理石に移します。

上の動画のように石膏モデルで 凹凸の基準点の位置と深さをニードル先端で取得し、その基準点を大理石に移します。 エンピツの下に見えるのがニードルの先端です。

エンピツの下に見えるのがニードルの先端です。 大理石彫刻では、このように「 窪みの底 」として基準点を先に彫り込みます。

大理石彫刻では、このように「 窪みの底 」として基準点を先に彫り込みます。

それから 最後の仕上げ段階の削りで 再度、くぼみ部を慎重に彫り込みます。

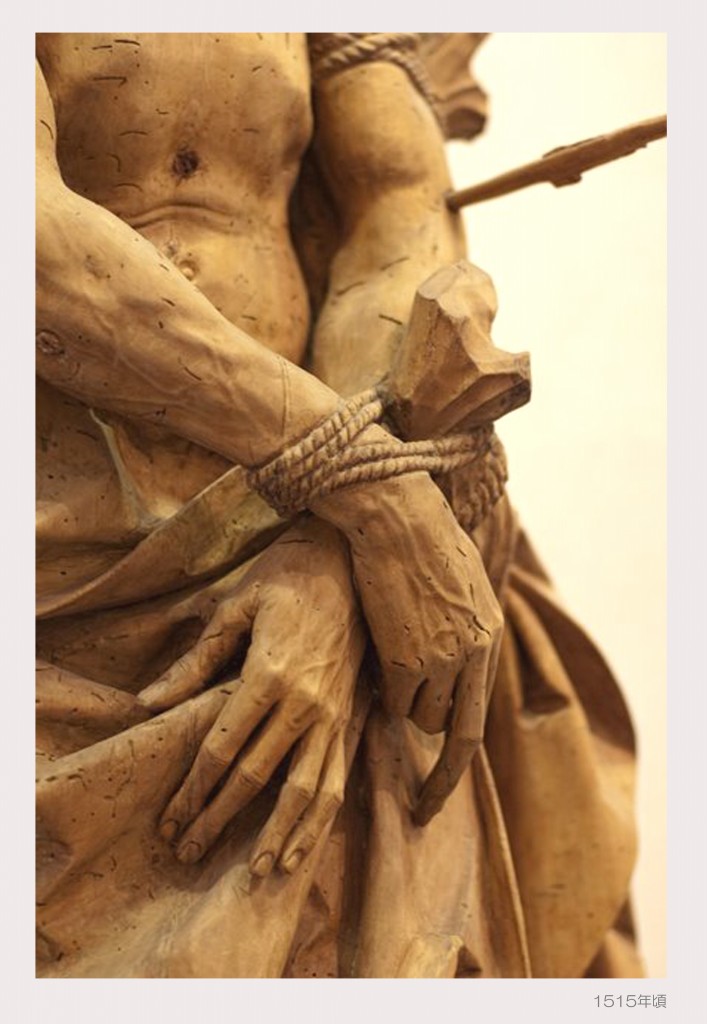

それから 最後の仕上げ段階の削りで 再度、くぼみ部を慎重に彫り込みます。 『 Hl. Sebastian ( 聖セバスチャン ) 』 製作年 : 1515年頃 / 菩提樹 ( Tilia miqueliana ) シナノキ科

『 Hl. Sebastian ( 聖セバスチャン ) 』 製作年 : 1515年頃 / 菩提樹 ( Tilia miqueliana ) シナノキ科

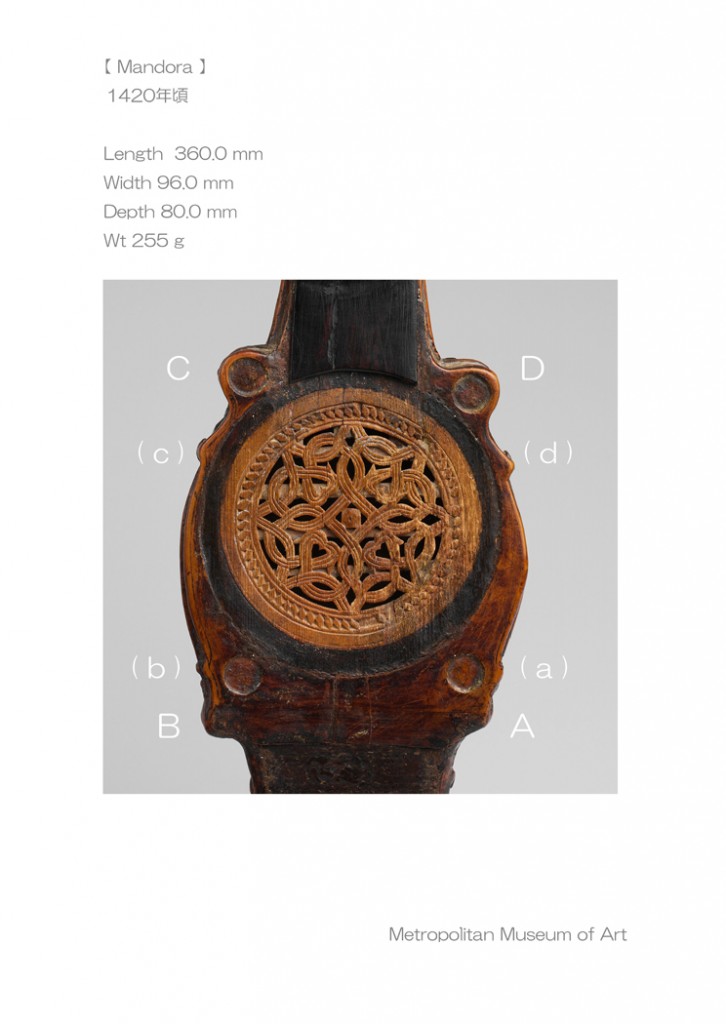

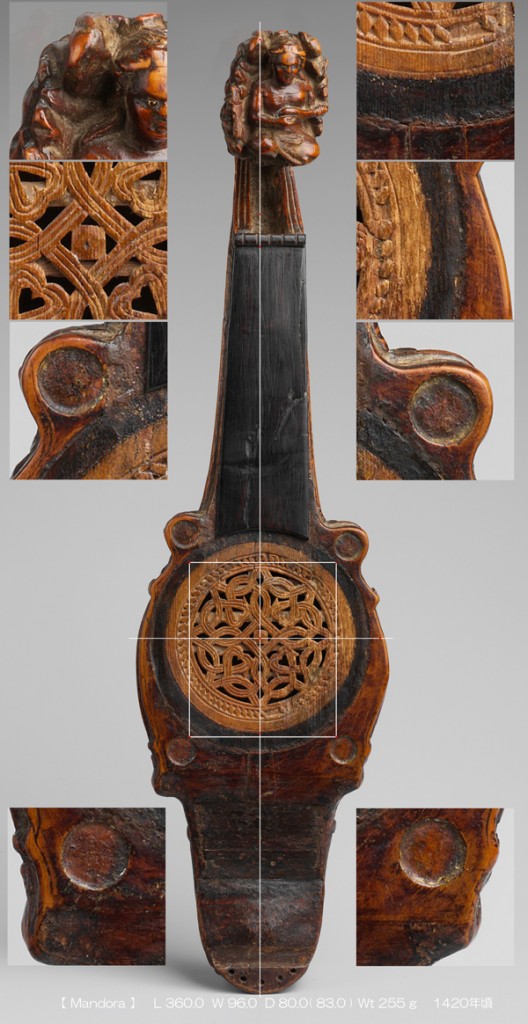

“Cittern” possibly by Petrus Rautta, England, 1579年

“Cittern” possibly by Petrus Rautta, England, 1579年

680hz

680hz  817hz

817hz  1690hz

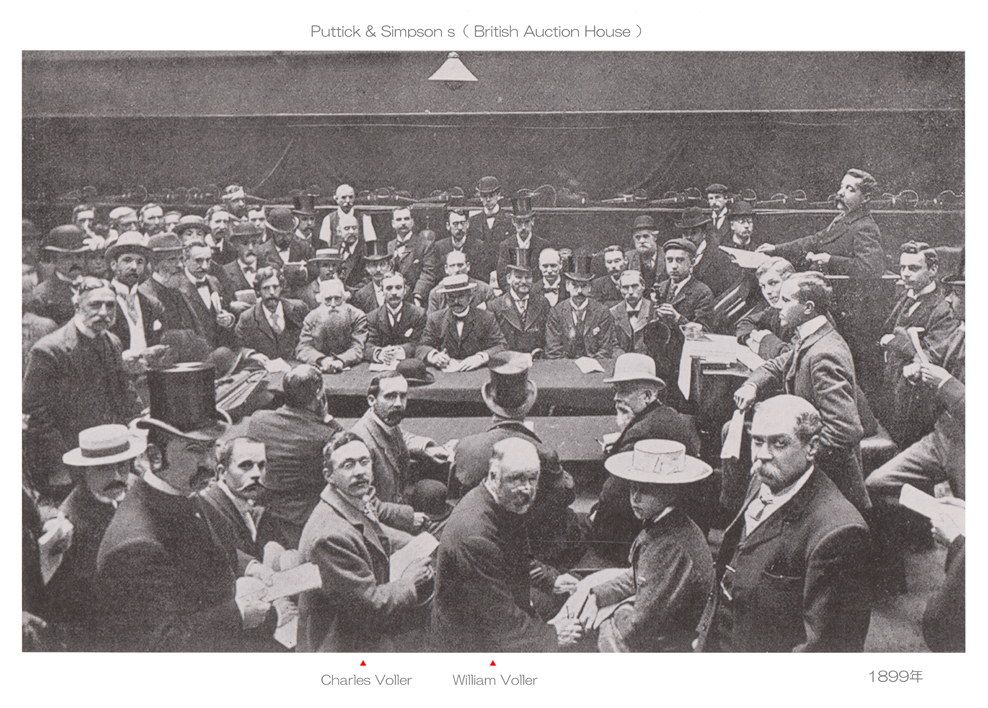

1690hz