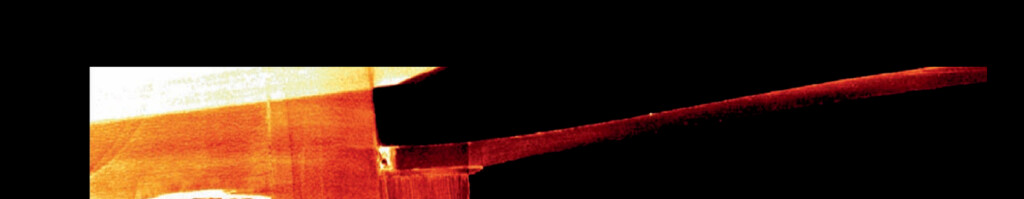

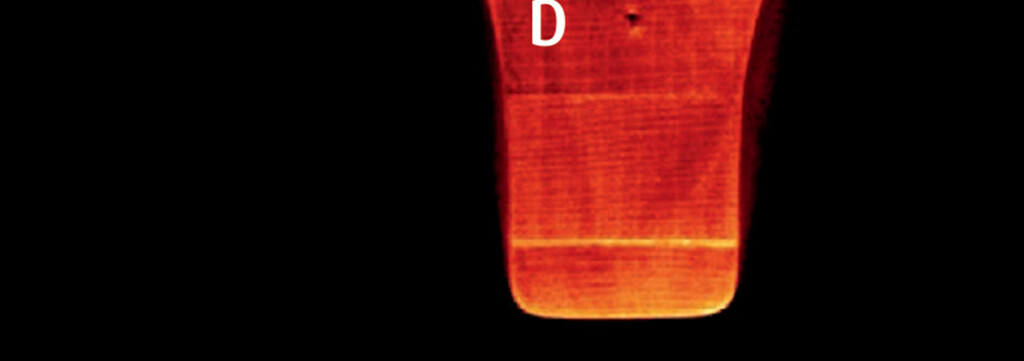

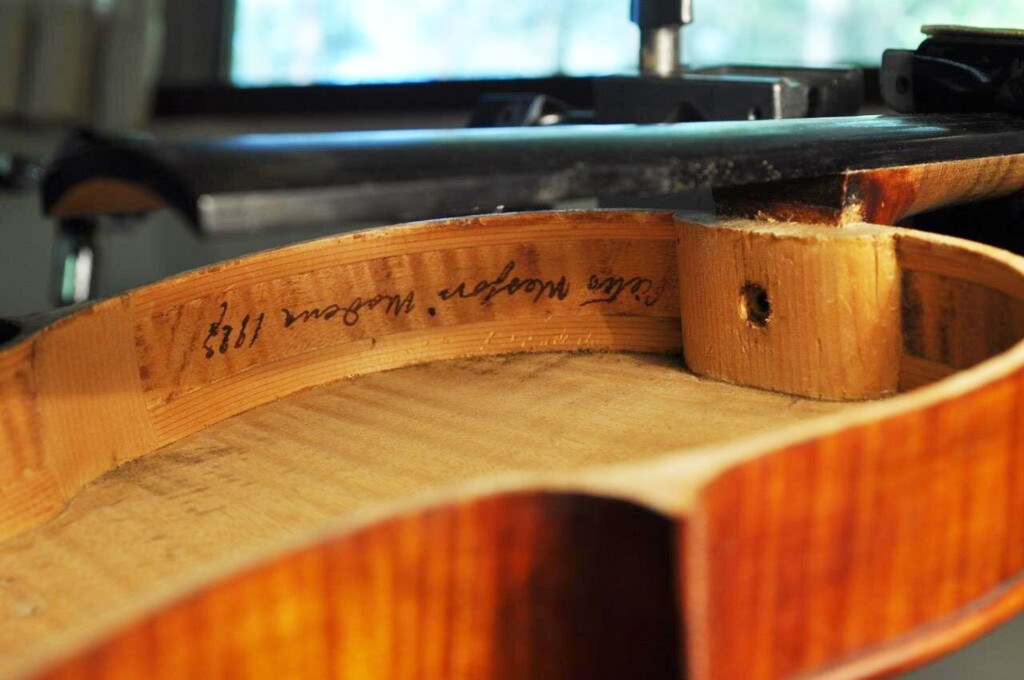

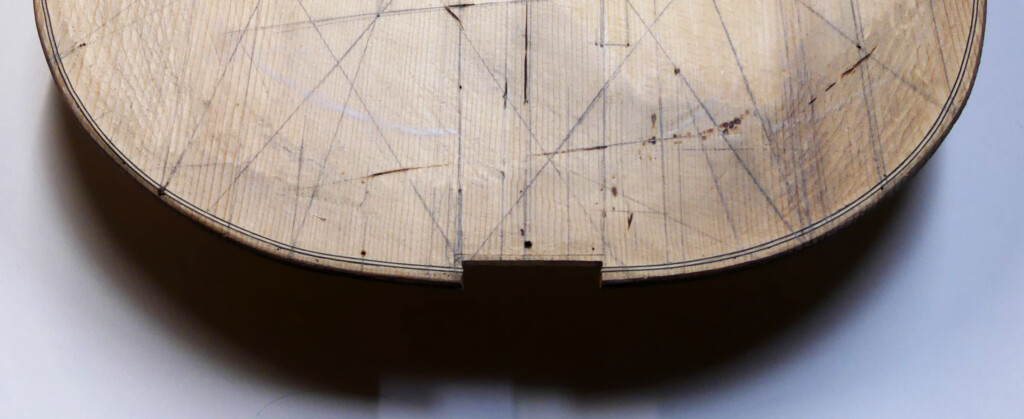

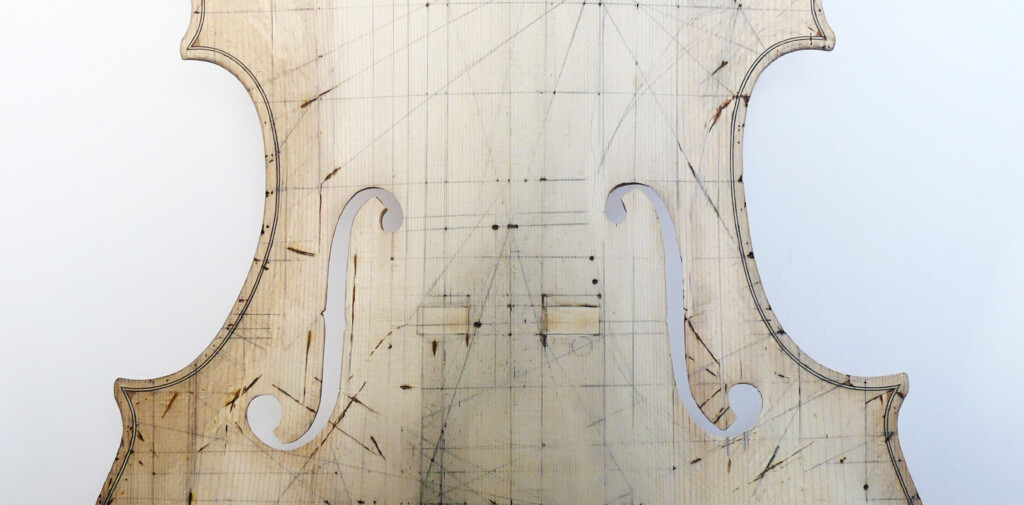

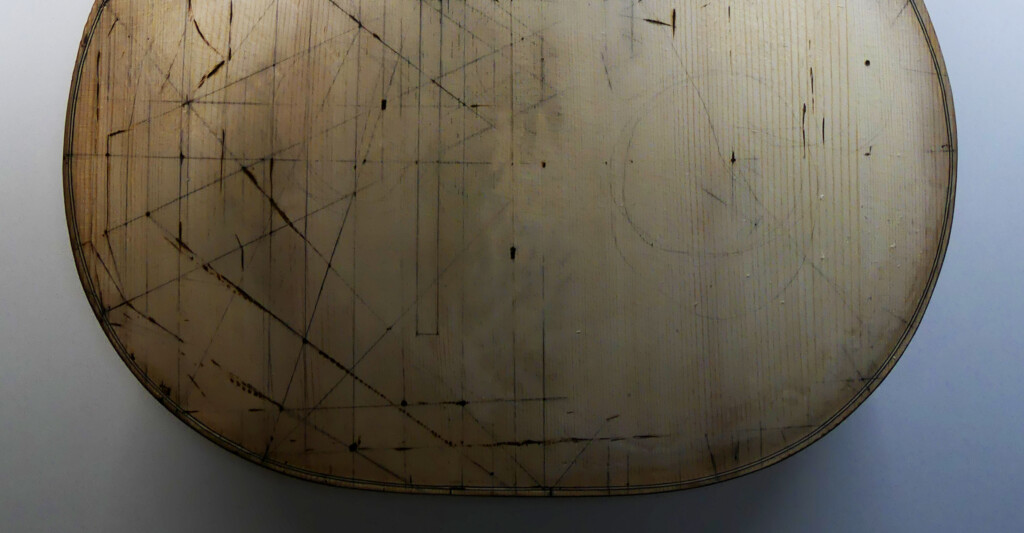

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ), Bubenreuth 1992. → “Adaptation” November 27, 2024 Tokyo.

16世紀~19世紀に製作されたヴァイオリンやチェロの中には、楽器として高性能であるものが少なからず存在します。

私は、それらを製作技術の視点から検証しました。

その結果、鍛造鉄釘( Forged Iron Nails )の埋め込みが 彼らが到達した最高の音響加工技術であると考えるようになりました。

実際に 鍛造鉄釘が、ヴァイオリン属の誕生時期から18世紀末まで 恒常的に埋め込まれていた意味は重要だと思います。

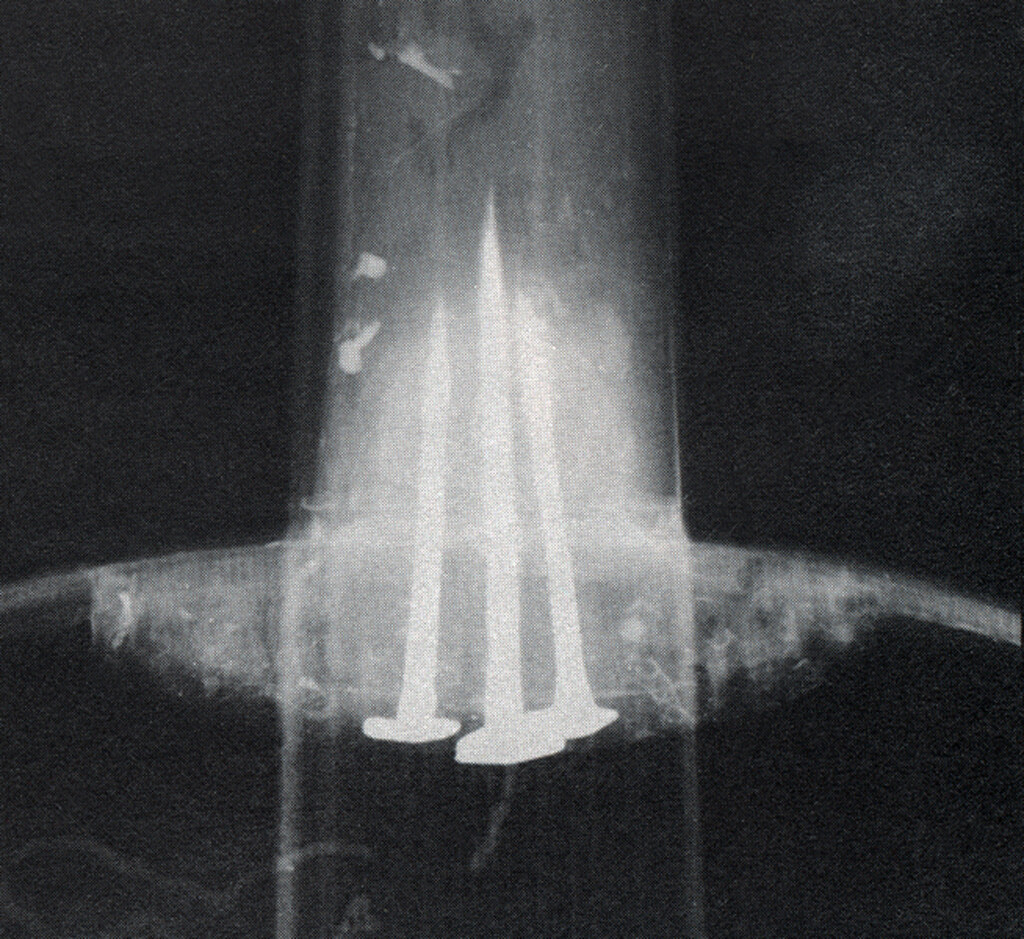

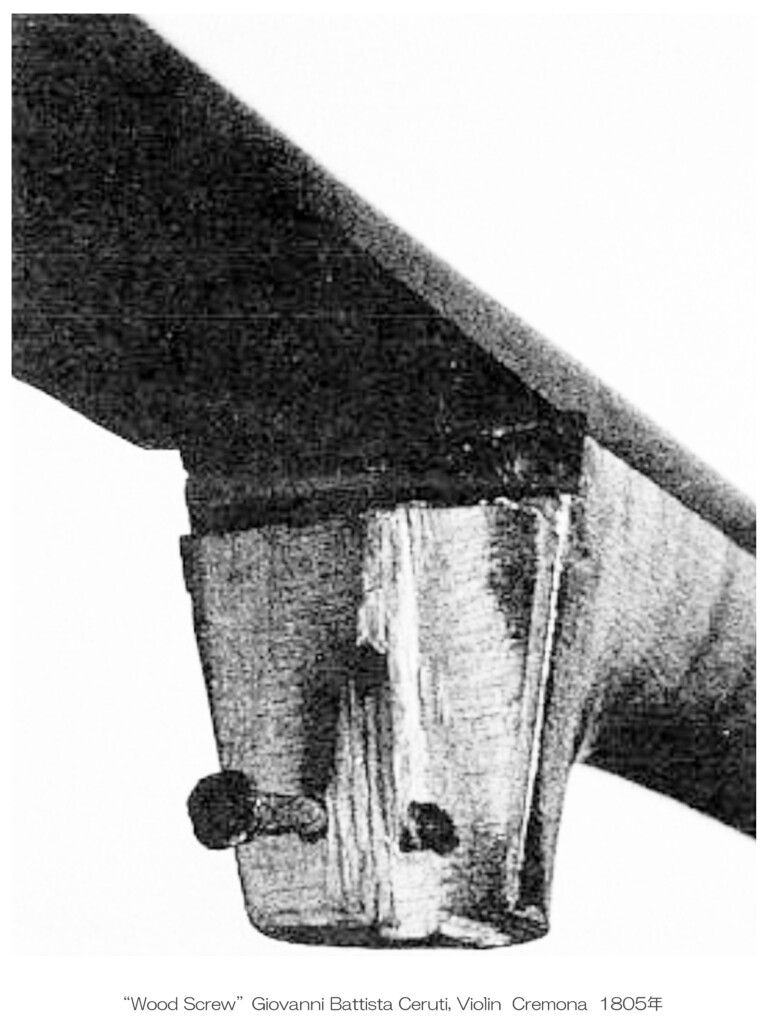

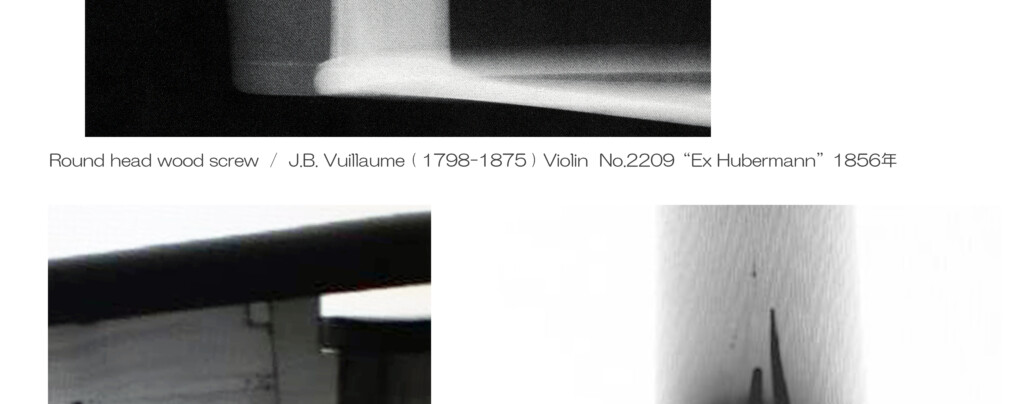

また1800年初頭から鉄製木ネジ( Round head wood screw )が機械的につくられるようになり、修復のときに鍛造鉄釘の存在が厄介であることも鑑みて、鉄製木ネジ( Round head wood screw )に置き換えられた状況をみても、音響的に必要と判断されたことが裏付けられています。

そして1930年頃まで鍛造鉄釘や鉄製木ネジを「ネックを固定するため」ではなく「音響部品」であると考え、弦楽器に用いた製作者はそれなりにいました。

珍しい事例では”修復”された 古いヴァイオリンの中でも見ることが出来ます。

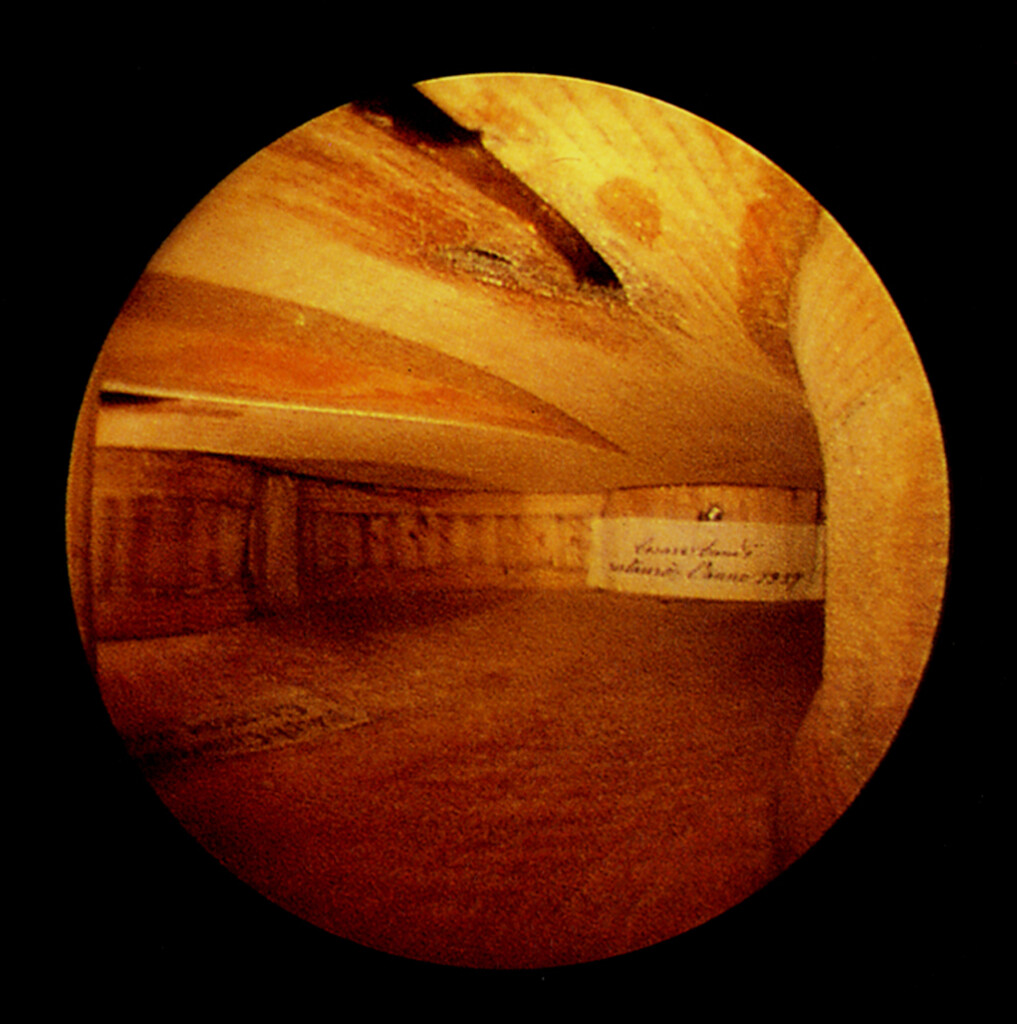

“Il Cannone” 1937年修理 : Cesare Candi ( 1869-1947 ), Genova.

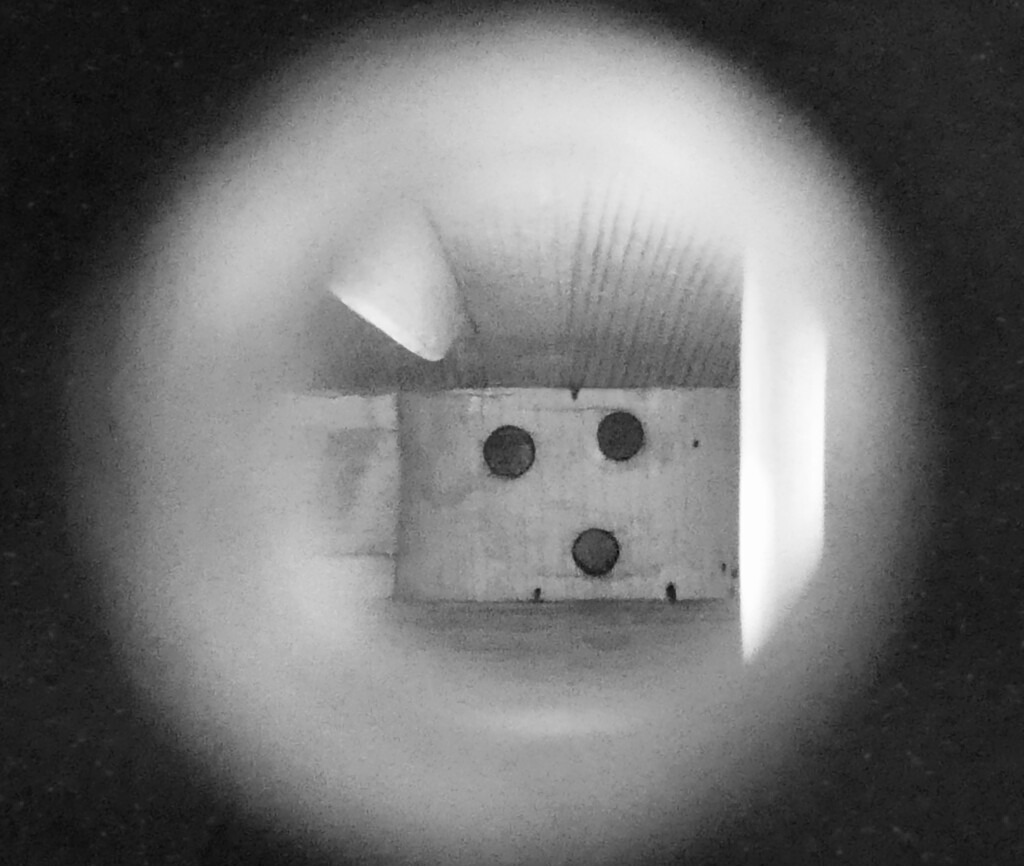

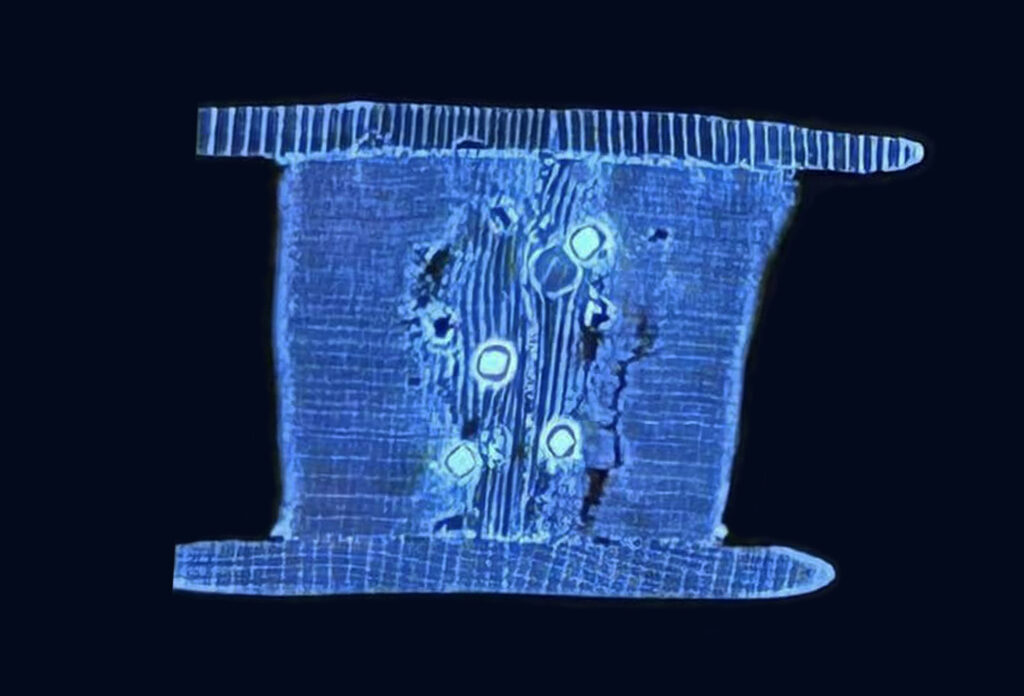

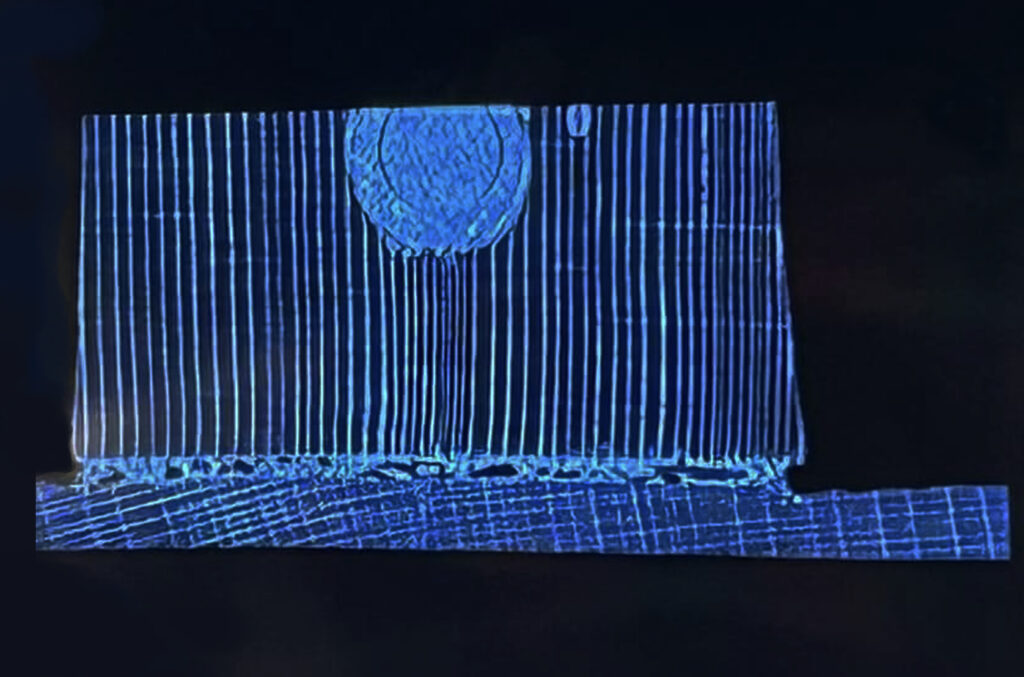

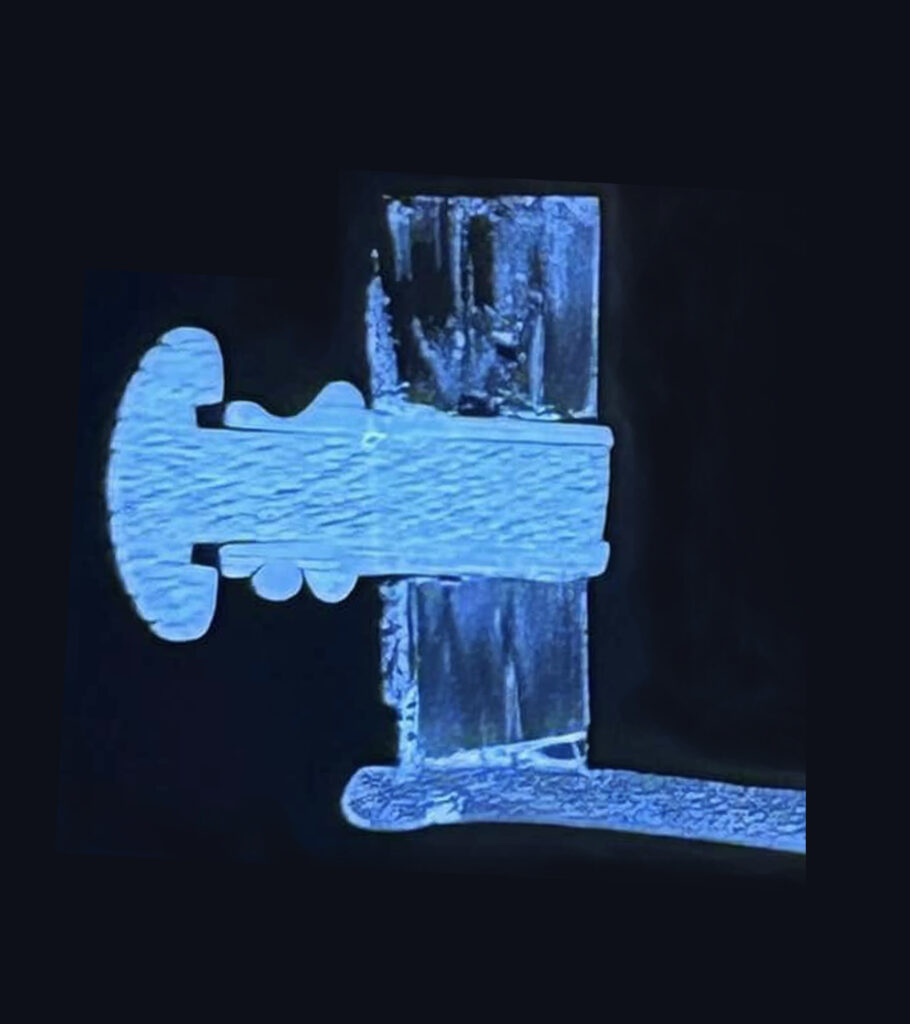

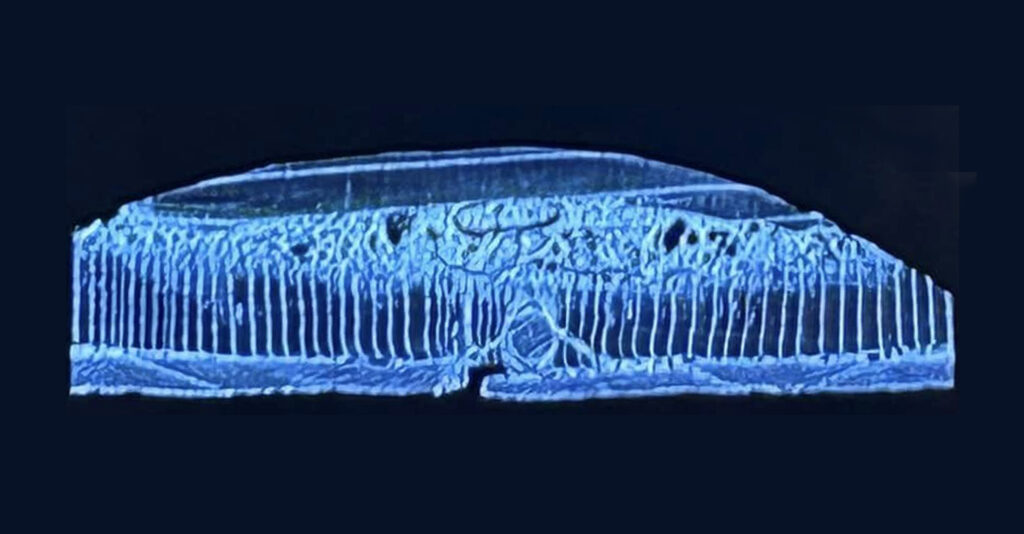

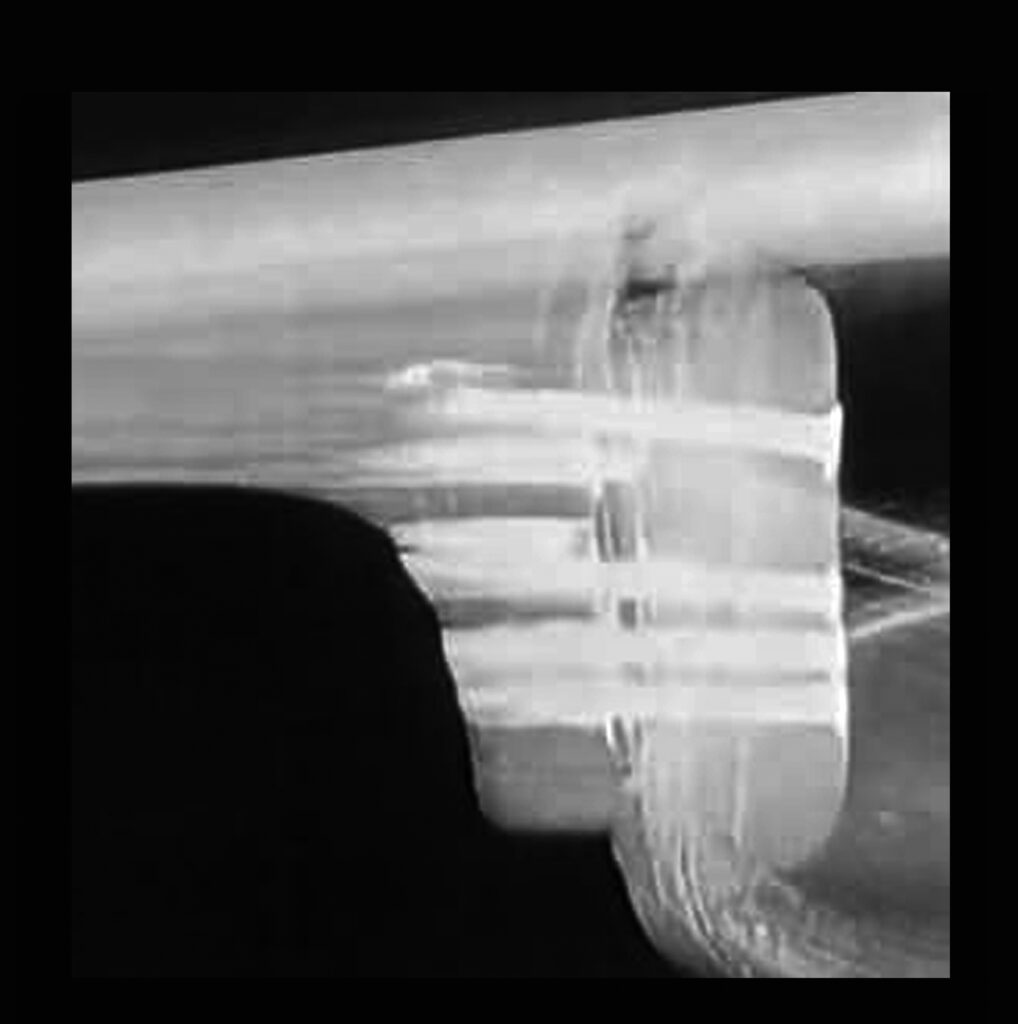

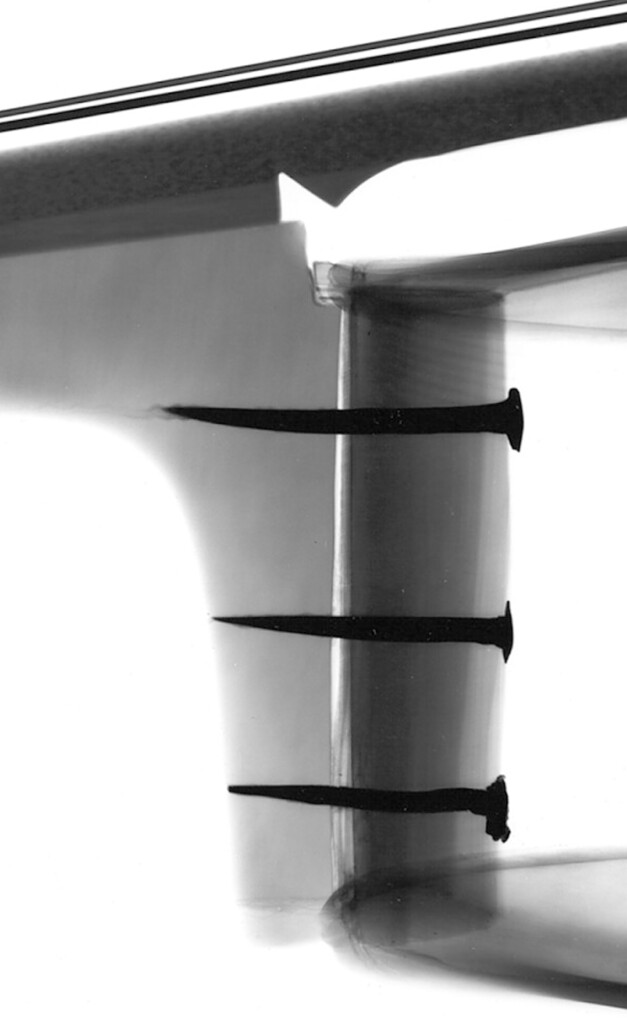

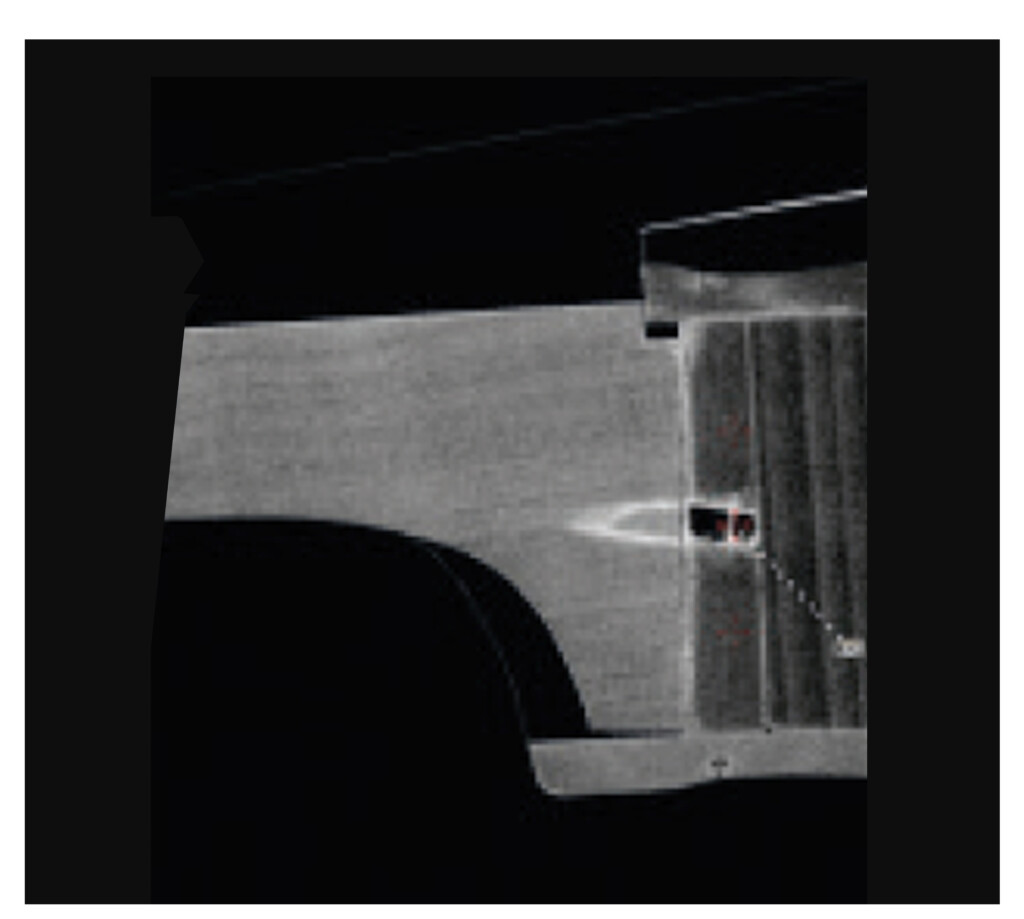

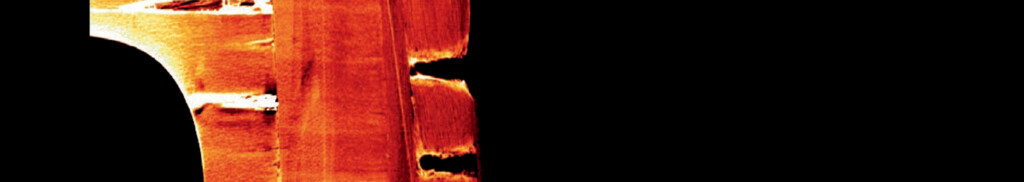

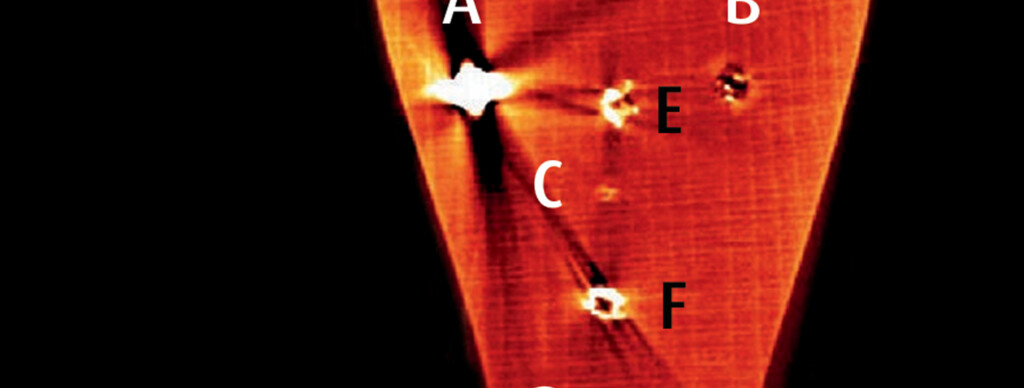

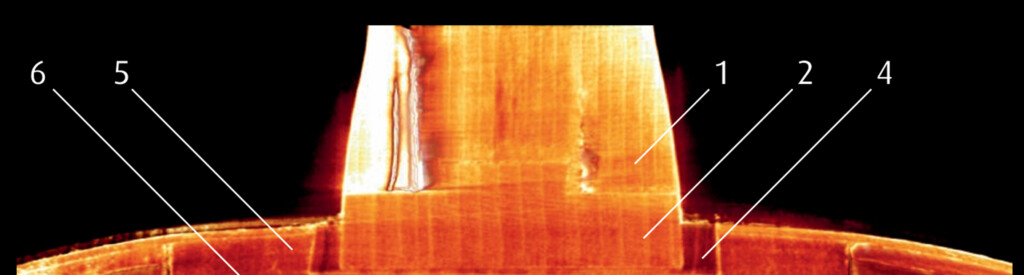

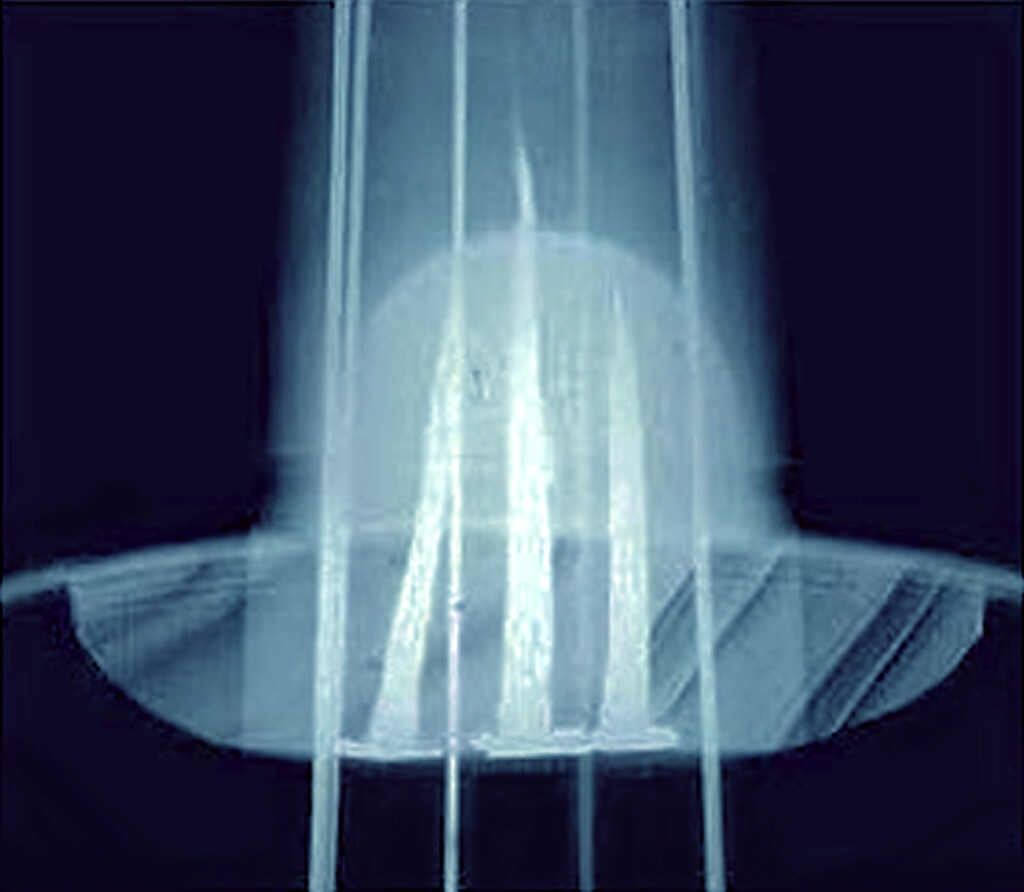

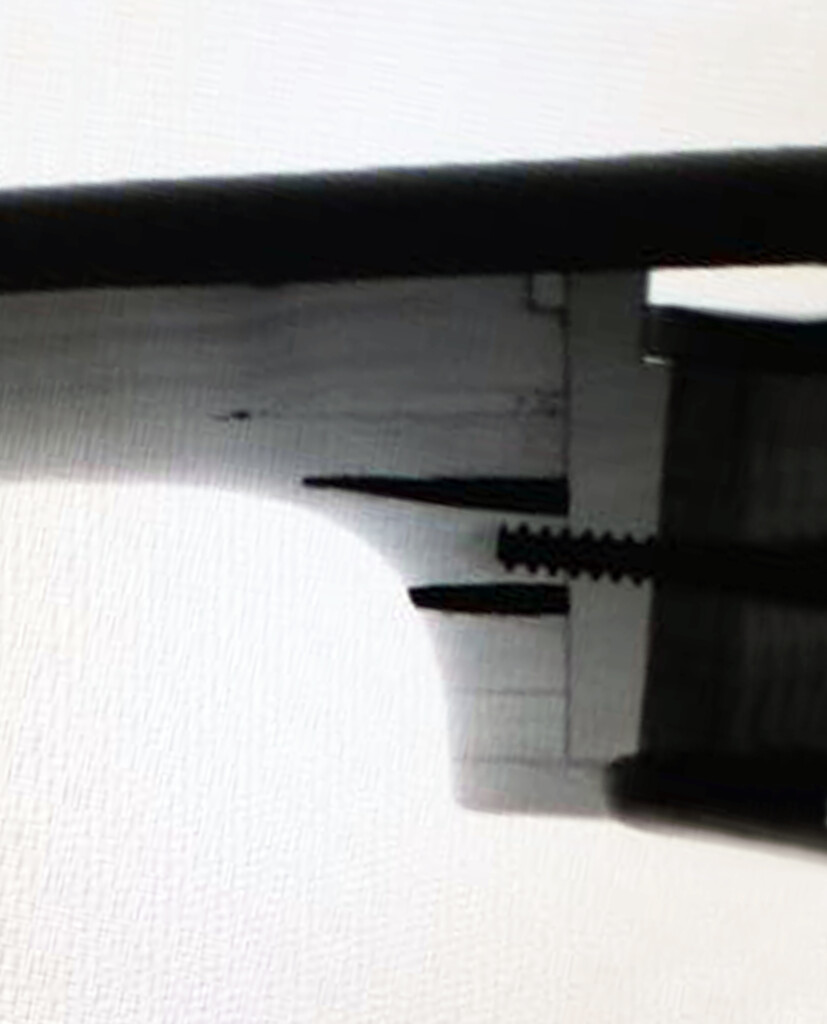

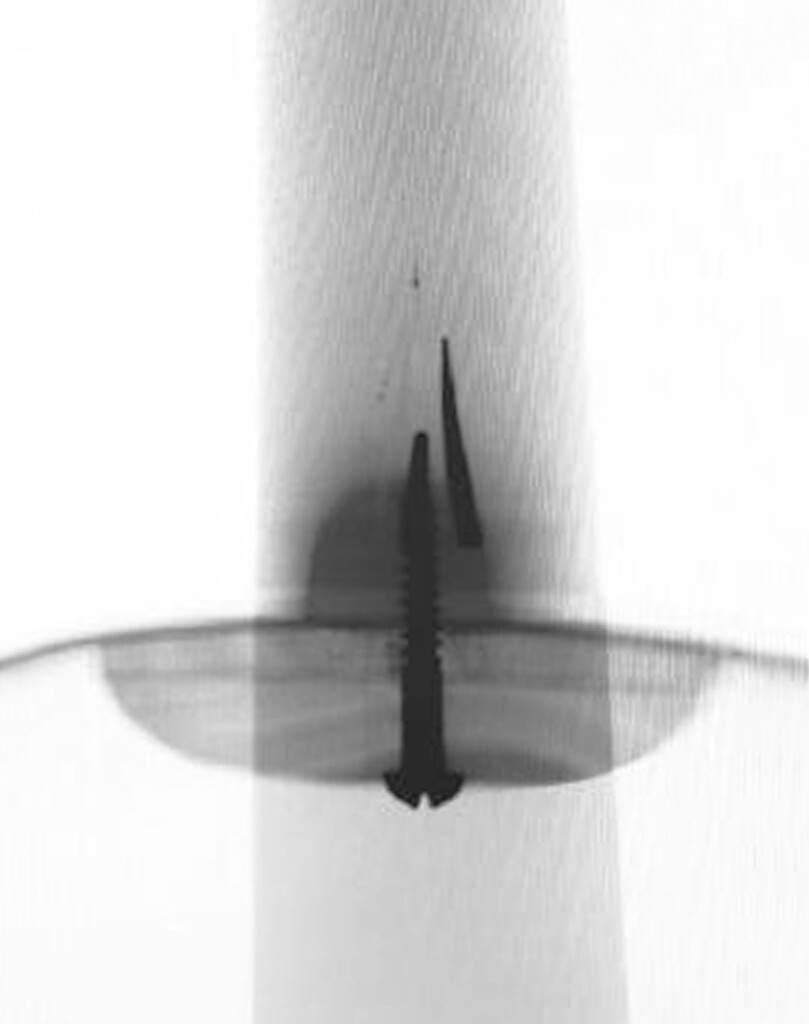

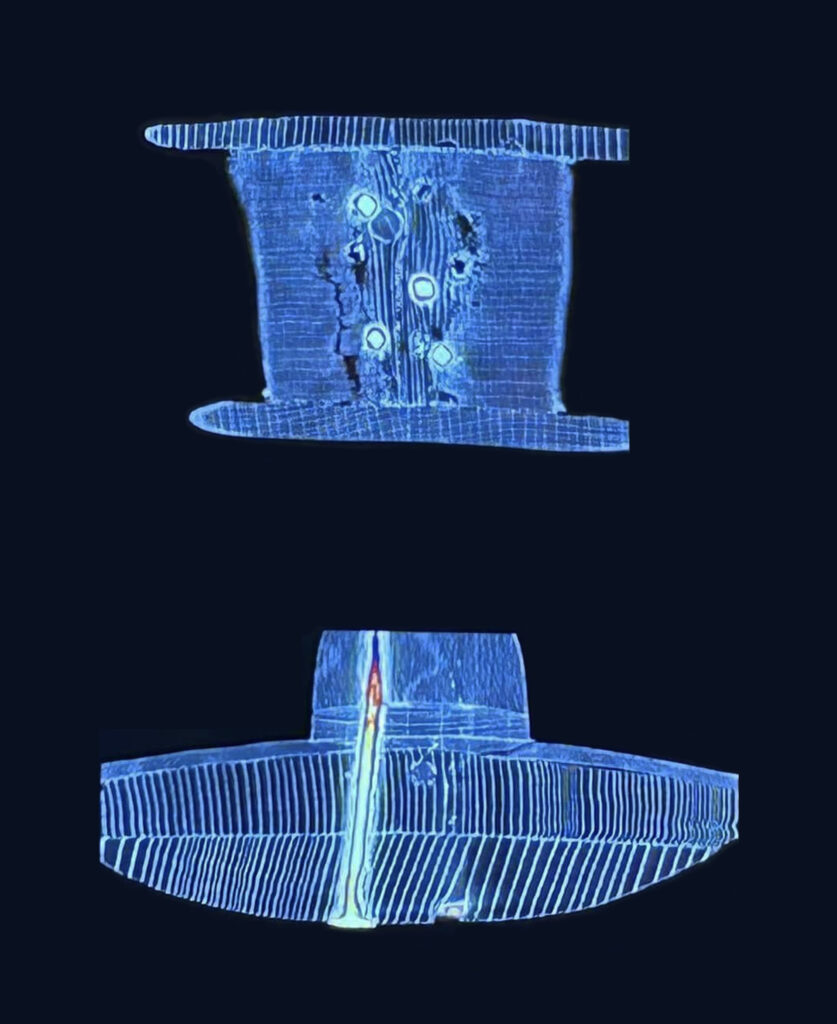

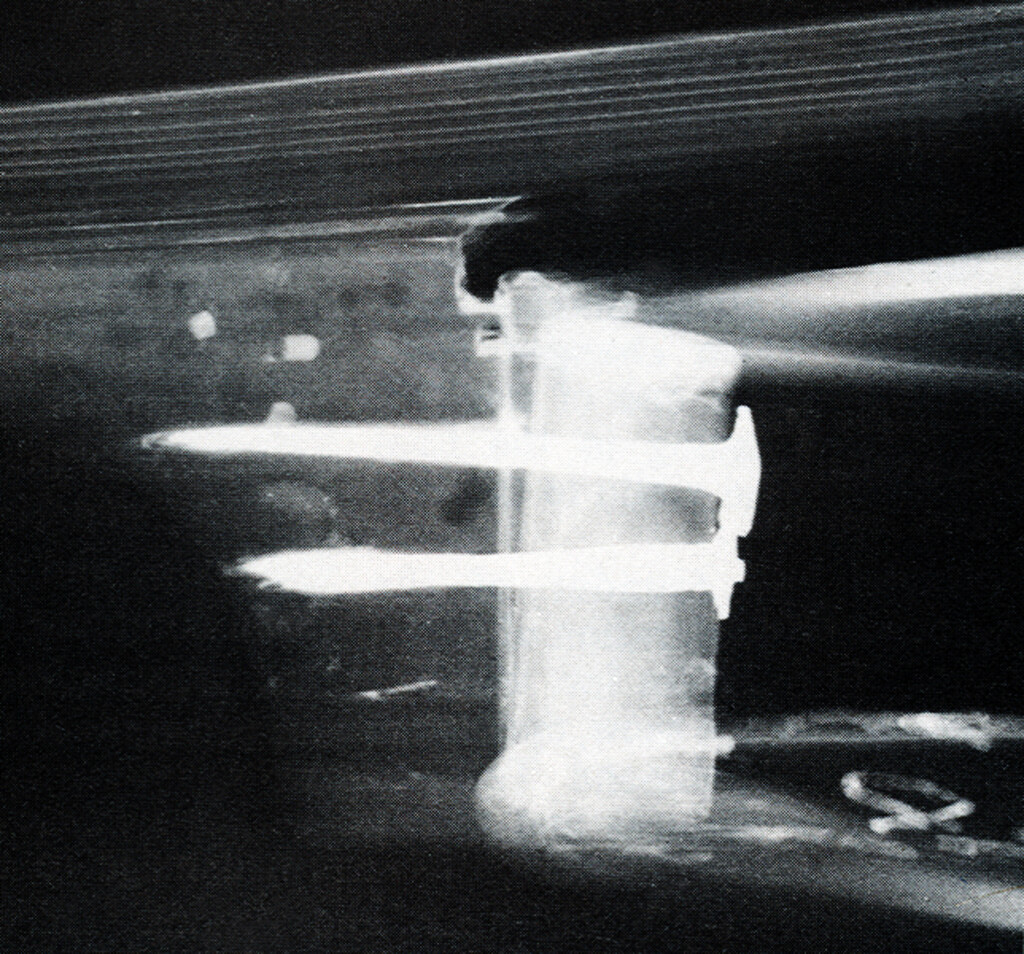

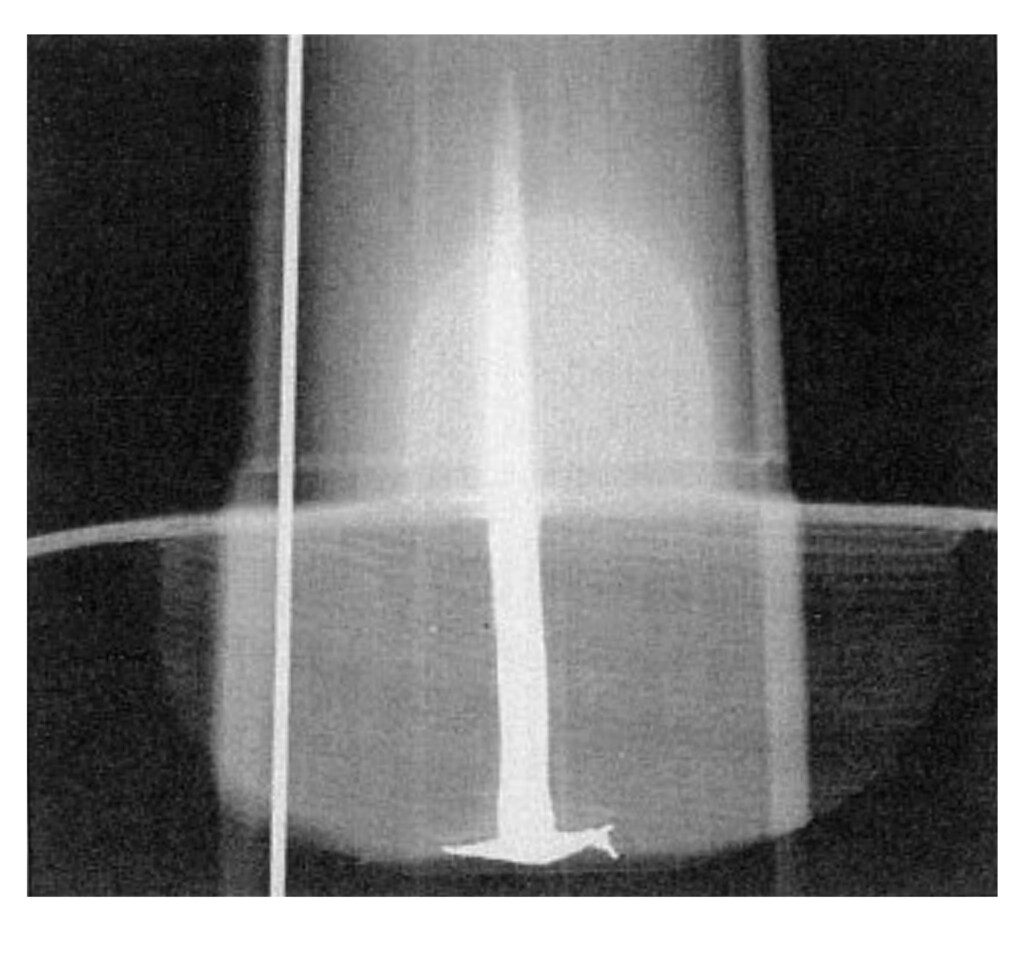

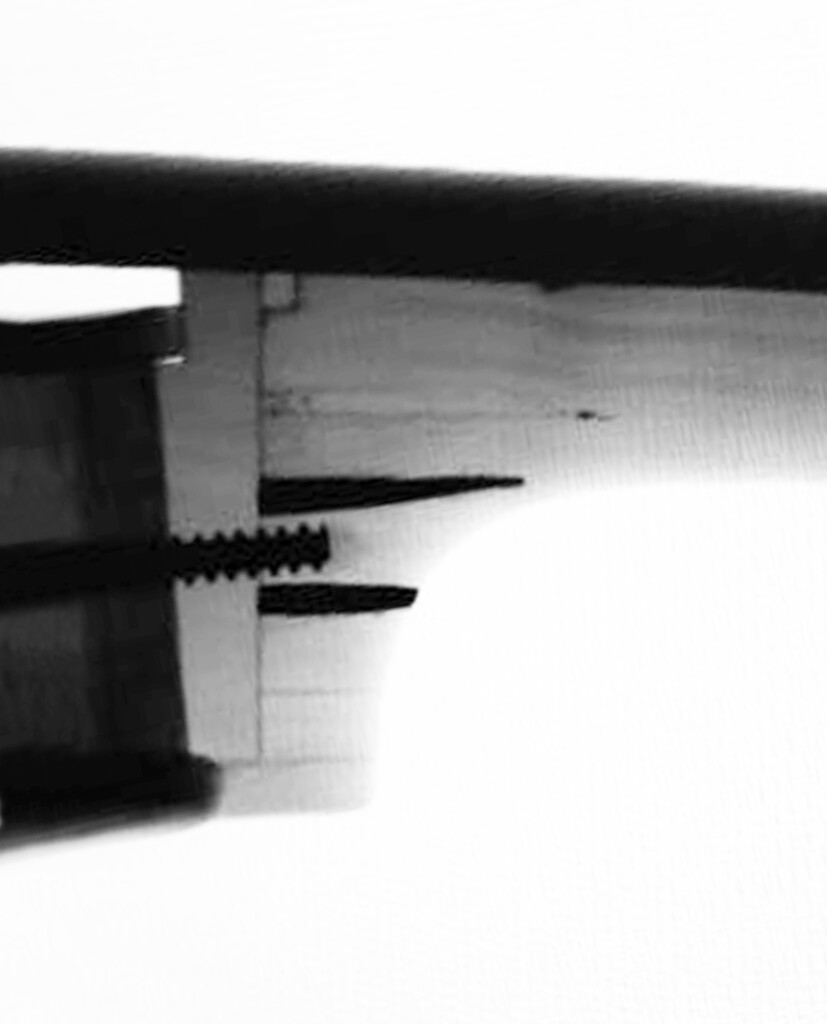

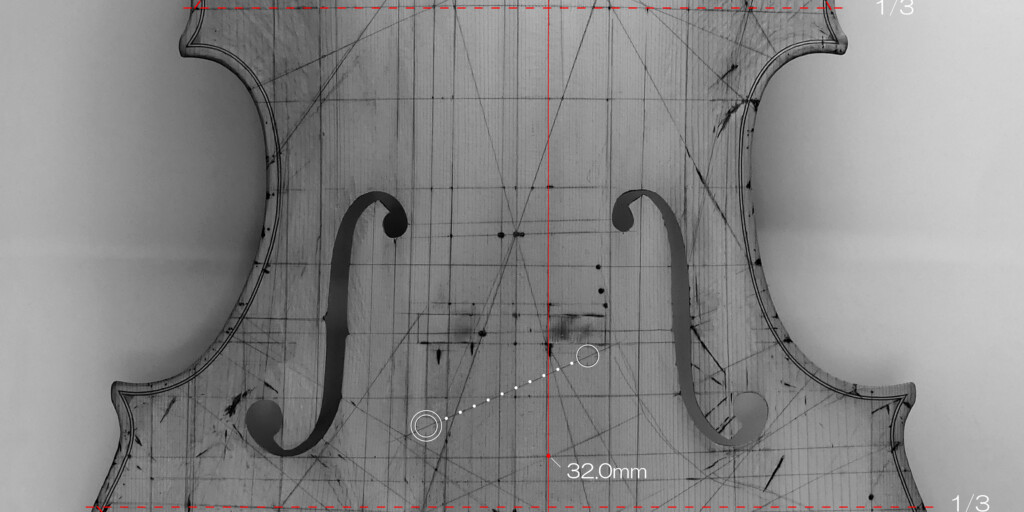

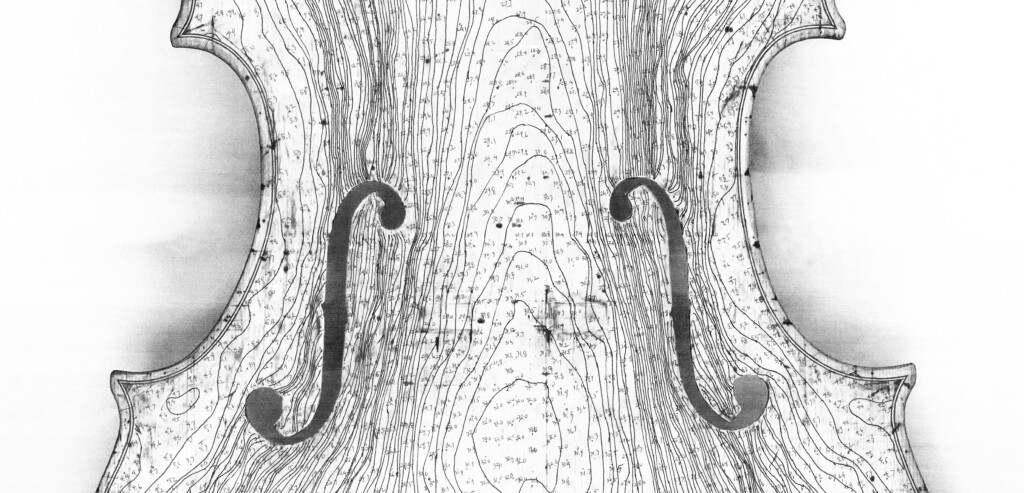

“Il Cannone” 1937年修理 : Cesare Candi ( 1869-1947 ), Genova. “Il Cannone” 1937年修理 : Cesare Candi ( 1869-1947 ), Genova. / X-ray images ( 2024年撮影画像から引用 )

“Il Cannone” 1937年修理 : Cesare Candi ( 1869-1947 ), Genova. / X-ray images ( 2024年撮影画像から引用 )

リペアー・ラベルは 目隠しだったのでしょうか。状況から推測すると、この4本の鍛造鉄釘は、おそらく1937年に打ち込まれたと考えられます。

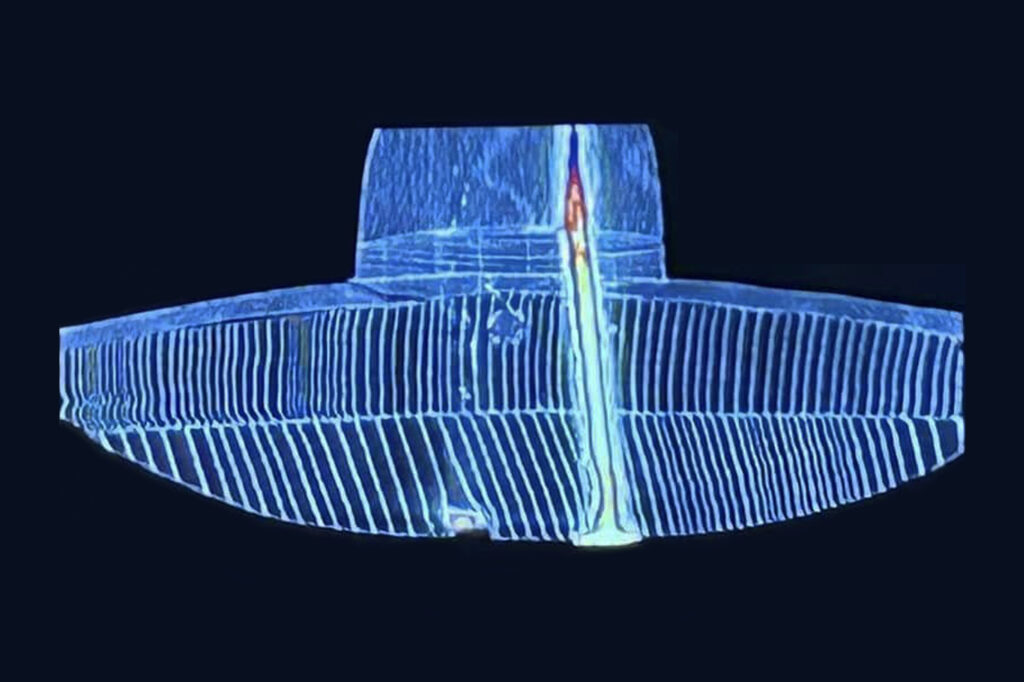

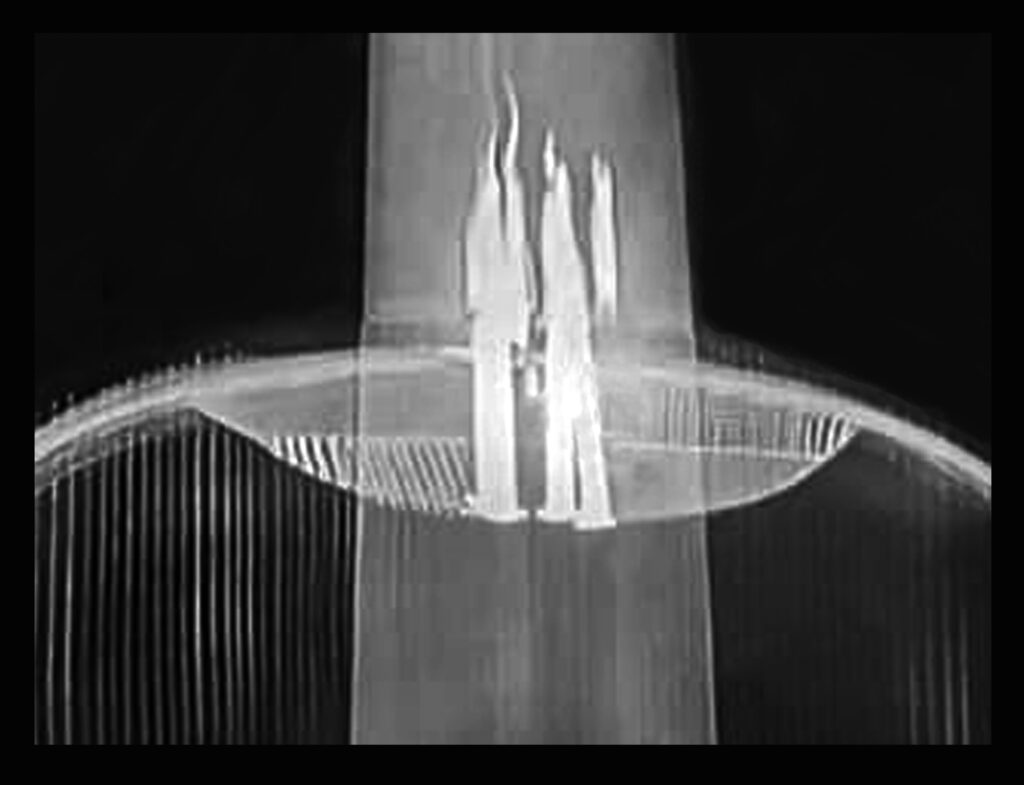

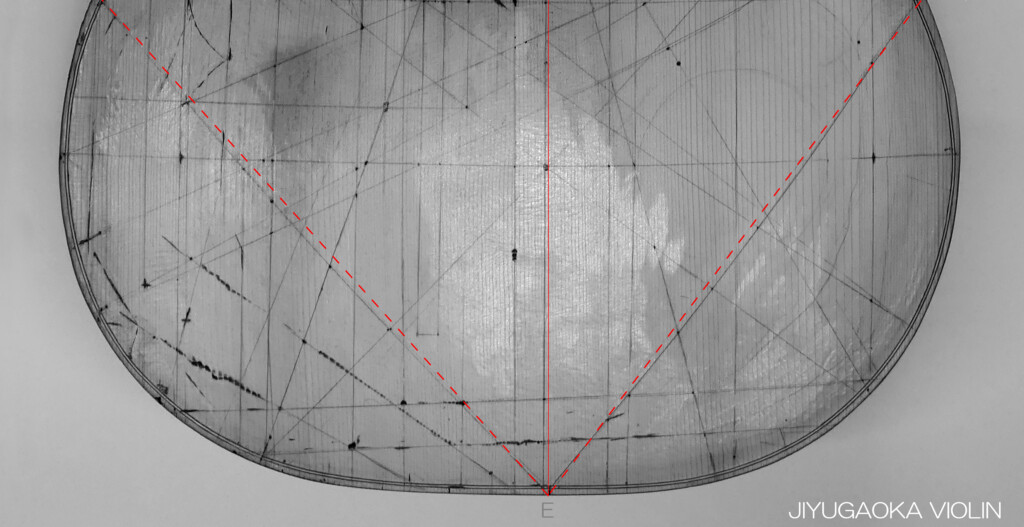

X-ray images ( 2024年撮影画像から引用)

X-ray images ( 2024年撮影画像から引用) X-ray images ( 2024年撮影画像から引用 )

X-ray images ( 2024年撮影画像から引用 )

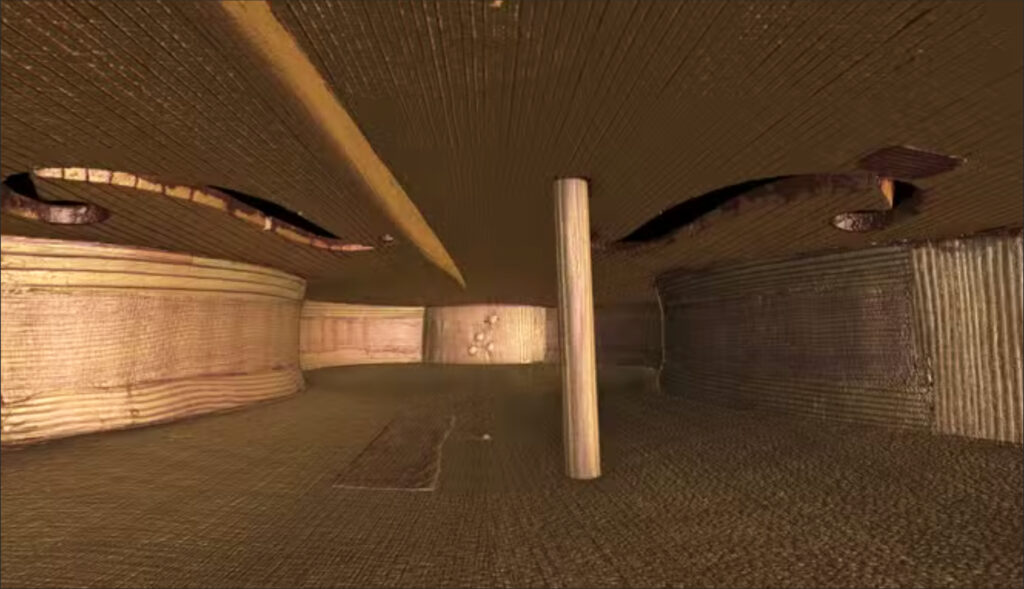

念のために申し上げれば、この事例は不思議な修復痕跡ですので 音響部品として鍛造鉄釘が用いられたという解釈のほかに、この4本の鍛造鉄釘で 中央の割れを挟んで左右2本ずつで”カスガイ的”に入れられた可能性も考えられます。

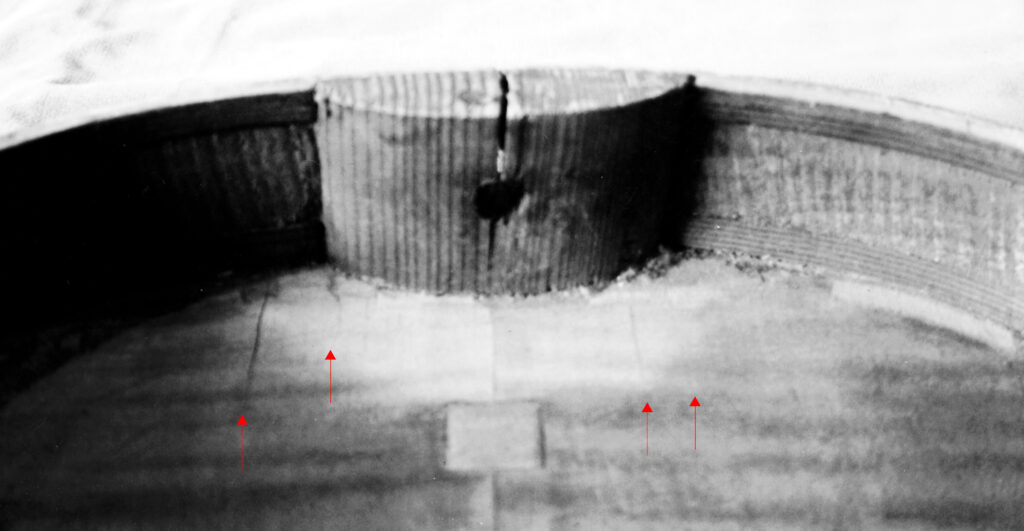

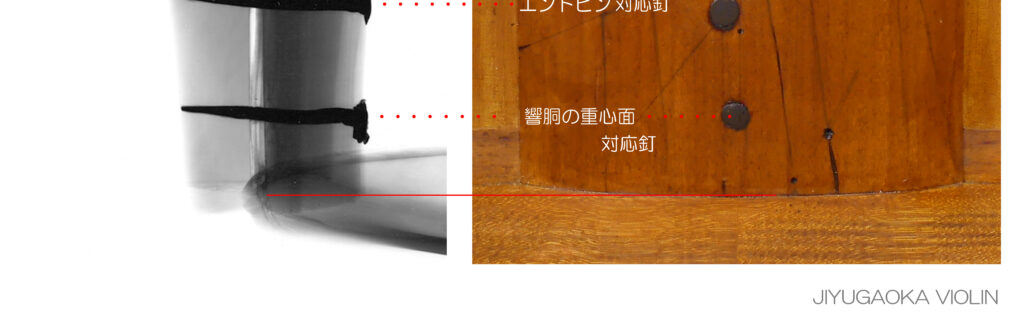

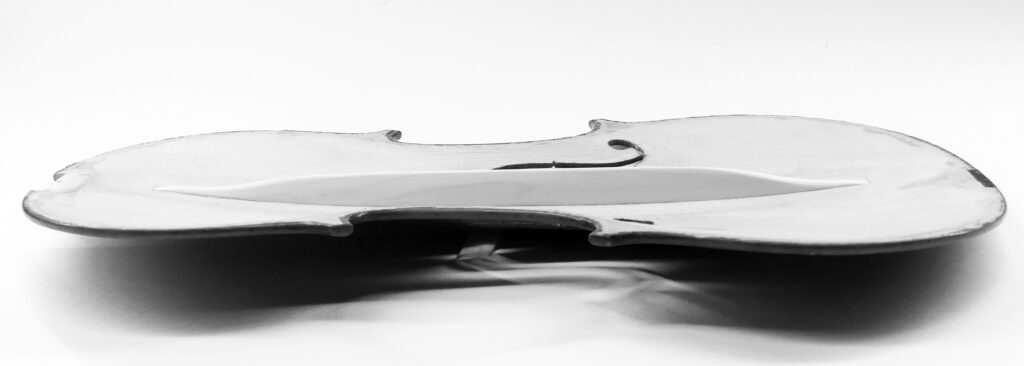

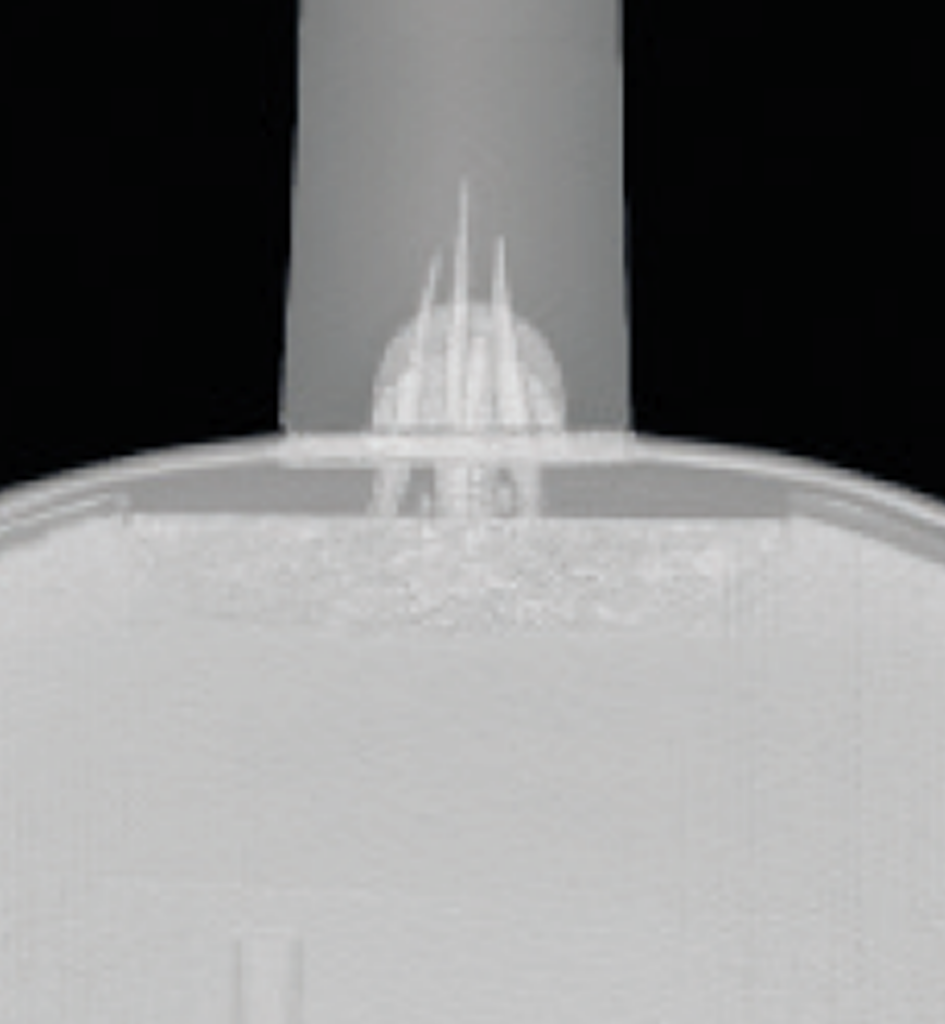

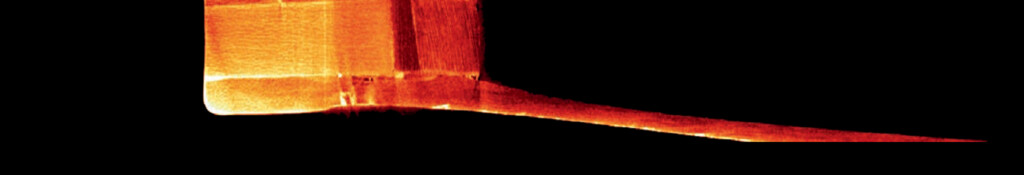

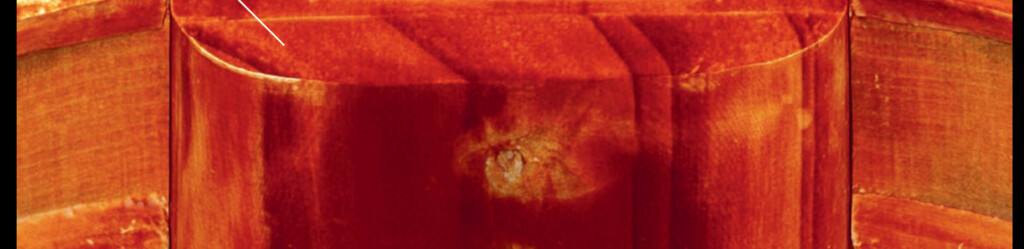

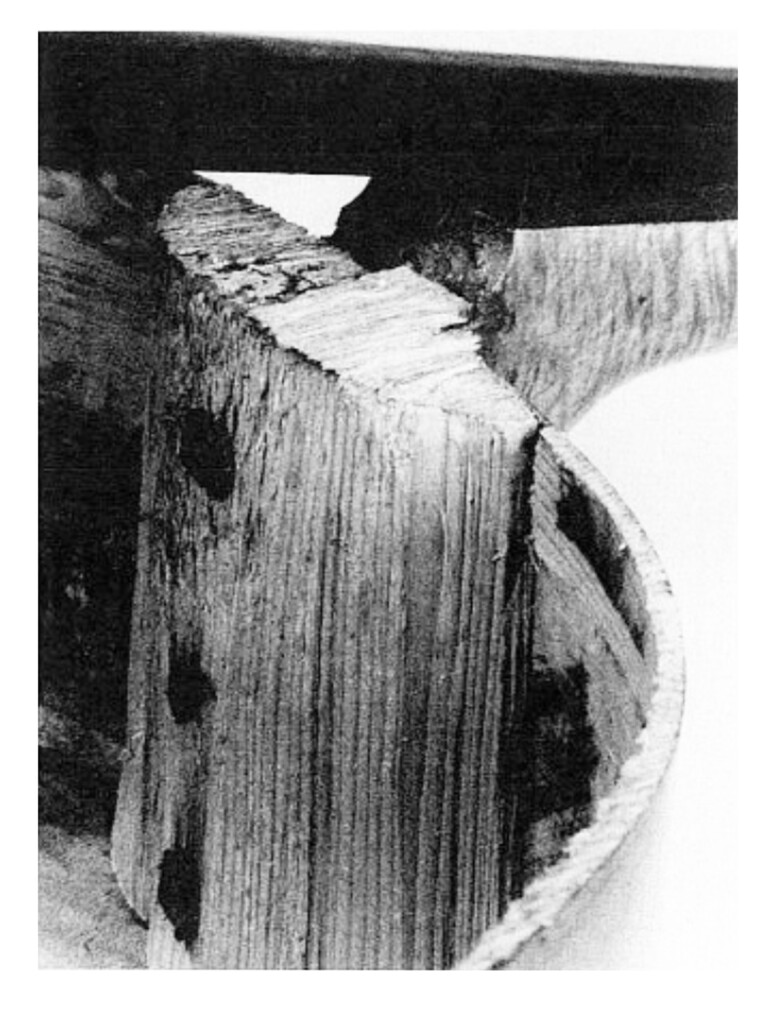

このヴァイオリンは「逆反り」により、響胴がエンドブロックとネックブロックの中央で上写真のように割れていたと推測できます。

これは「つり合いの破れ」という現象で、1937年の修復ではネックブロックとエンドブロックが新しい板で補強されたようです。

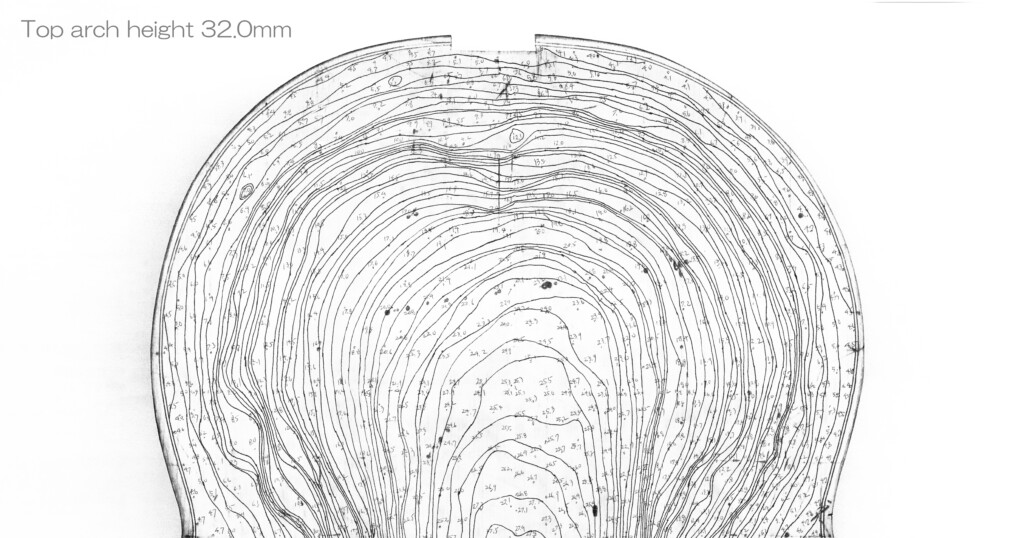

しかし、どのタイミングであったかは判然としませんが、それが解決できなかったので エンドブロックに補強として新たに接着されたスプルース板( 下の”断面画像”を参照してください。 )に再び クラックが生じています。

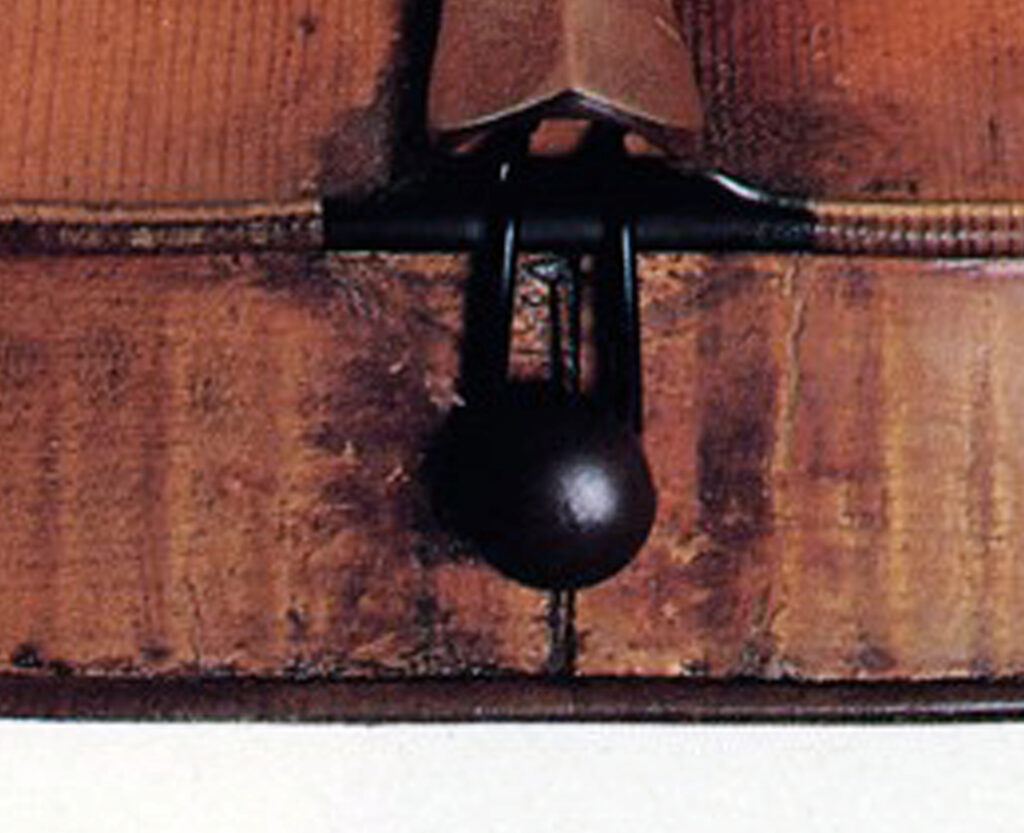

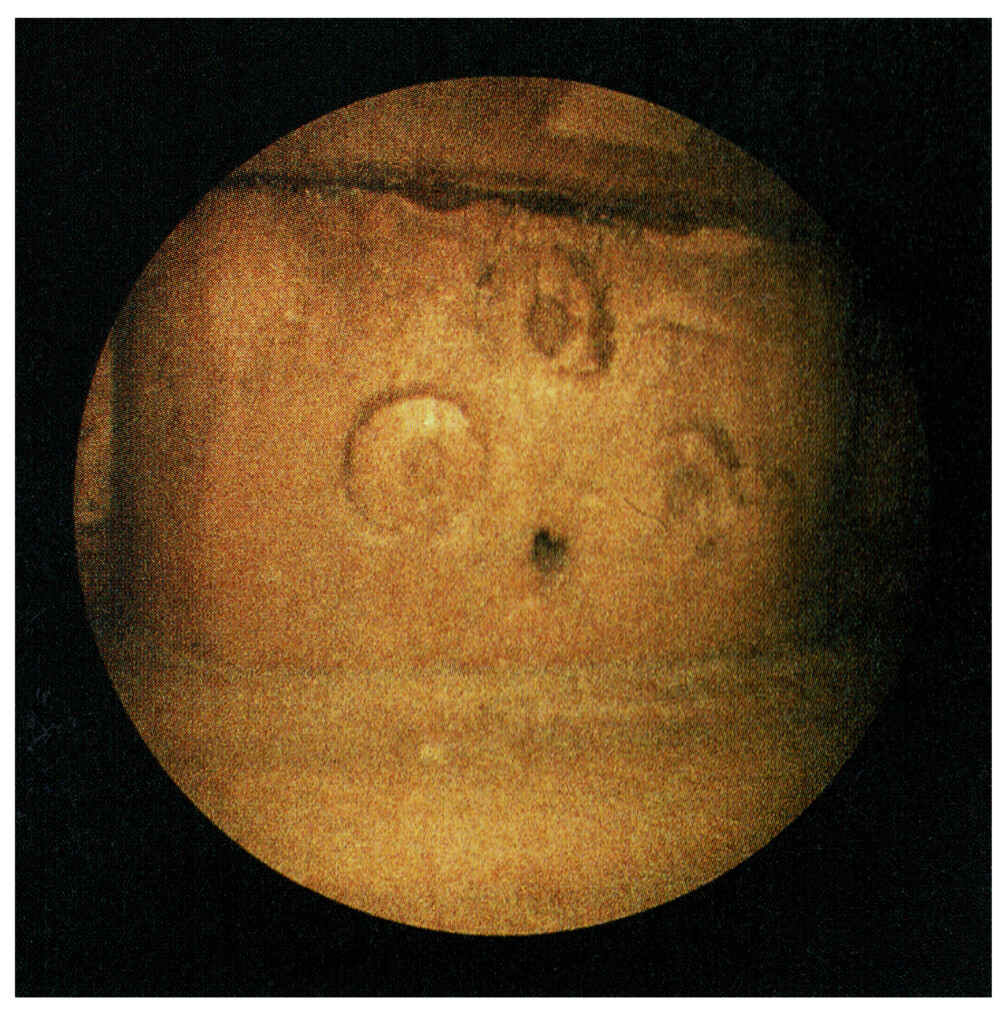

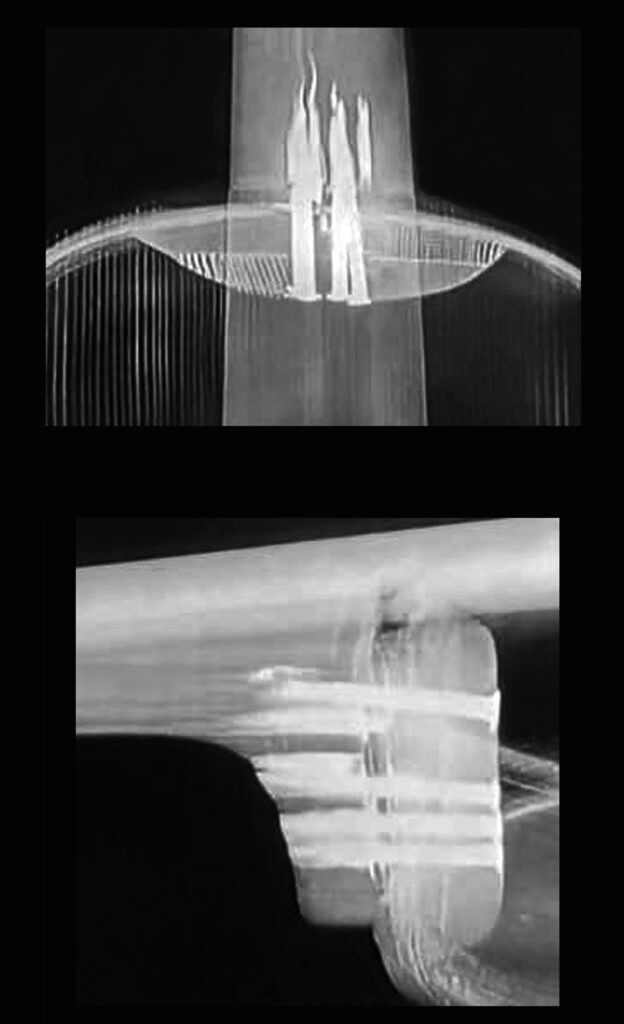

“Il Cannone” エンド・ブロックの現在状況( 2024年撮影画像から引用 )

“Il Cannone” エンド・ブロックの現在状況( 2024年撮影画像から引用 )

「 逆反り」変形の同様事例

「 逆反り」変形の同様事例 「 逆反り」破損の同様事例

「 逆反り」破損の同様事例

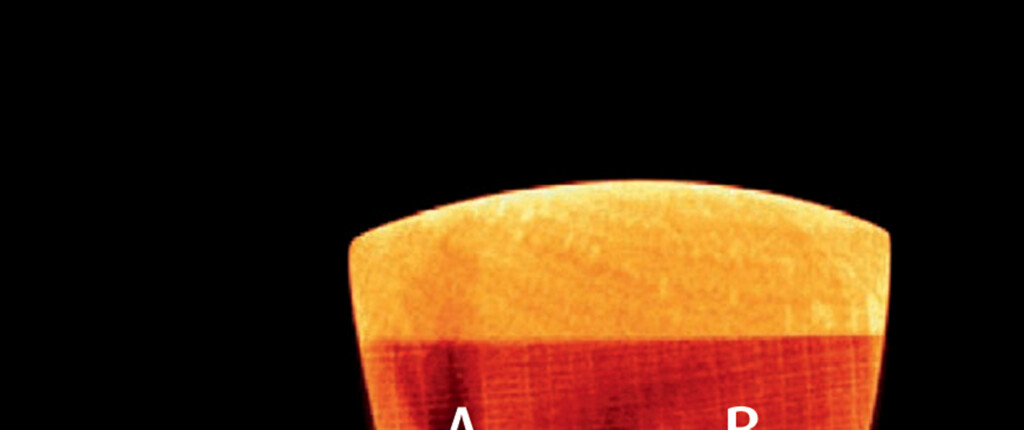

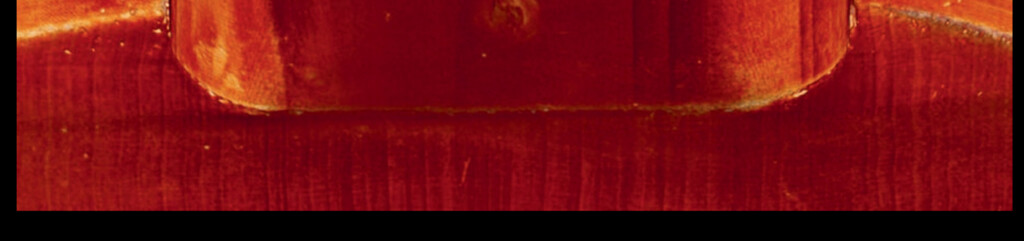

“Il Cannone”( 2024年撮影画像から引用 )

“Il Cannone”( 2024年撮影画像から引用 )

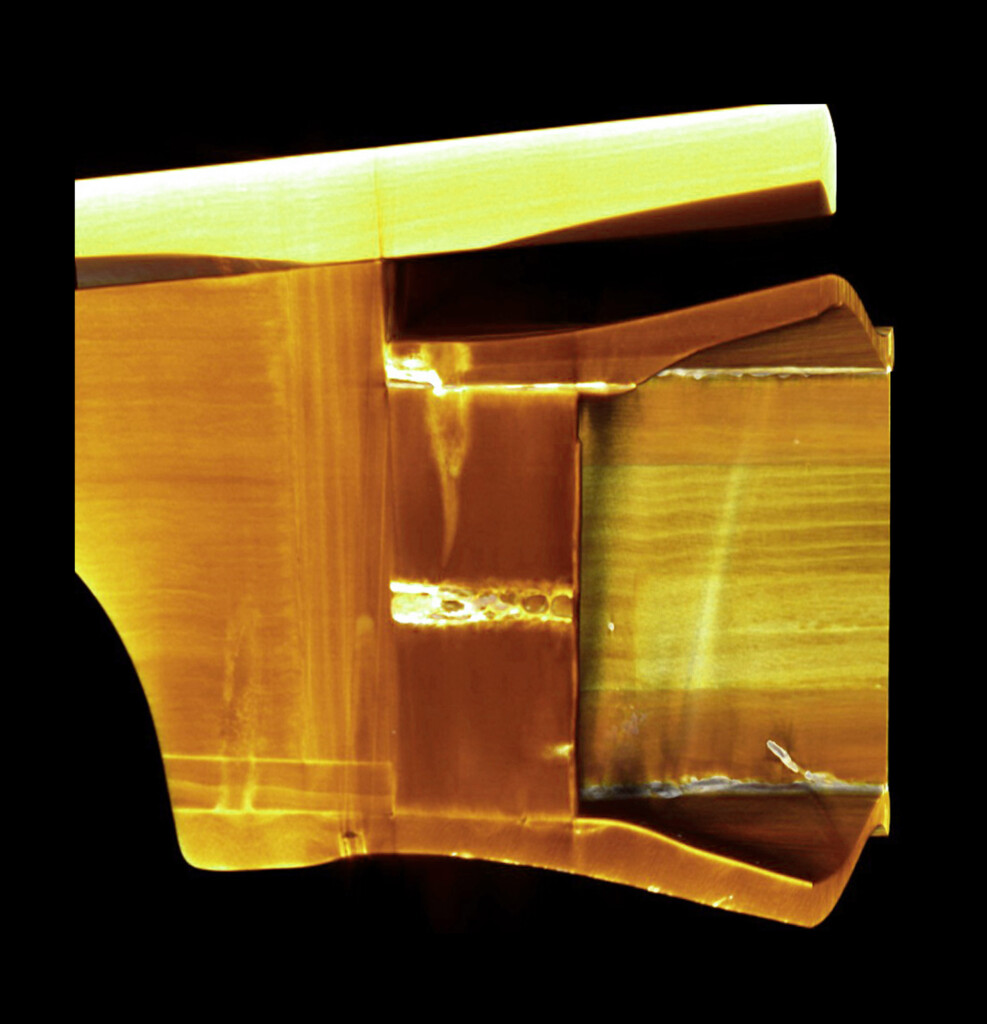

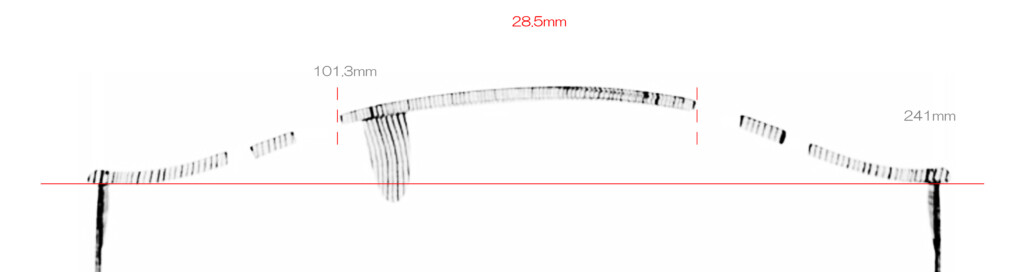

“Il Cannone” 裏板とネックブロック下端の接合部水平画像 ( 2024年撮影画像から引用 )

“Il Cannone” 裏板とネックブロック下端の接合部水平画像 ( 2024年撮影画像から引用 )

“Il Cannone”

“Il Cannone”

“Il Cannone”

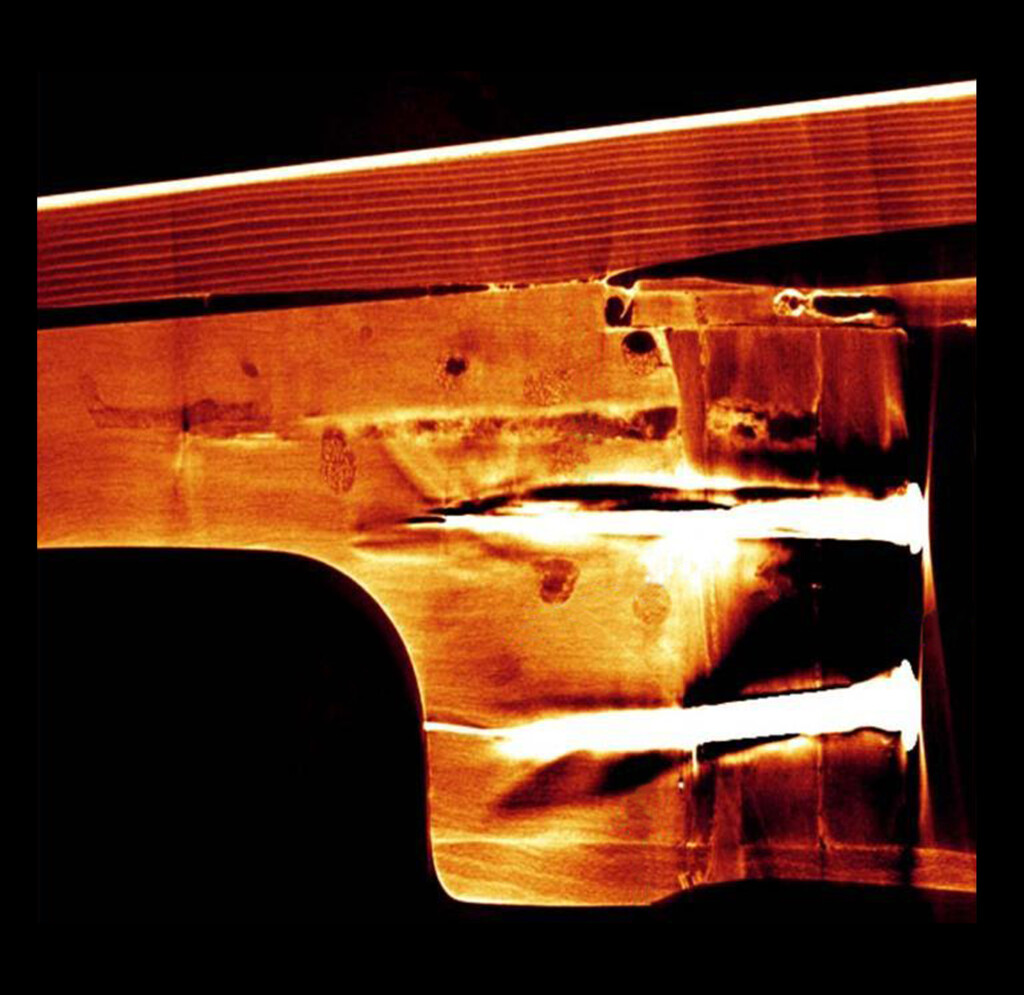

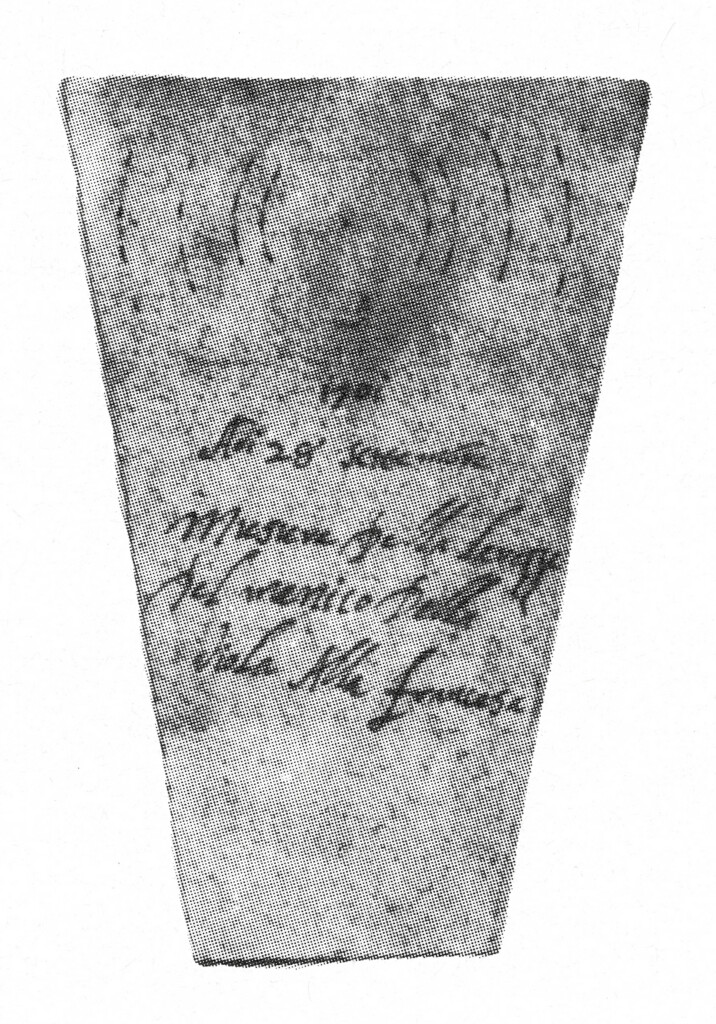

“Forged Iron Nails” / “Il Cannone” 1937年修理記録

“Il Cannone” 1937年修理 : Cesare Candi ( 1869-1947 ), Genova / X-ray images ( 2024年撮影画像から引用 )

“Il Cannone” 1937年修理 : Cesare Candi ( 1869-1947 ), Genova / X-ray images ( 2024年撮影画像から引用 )

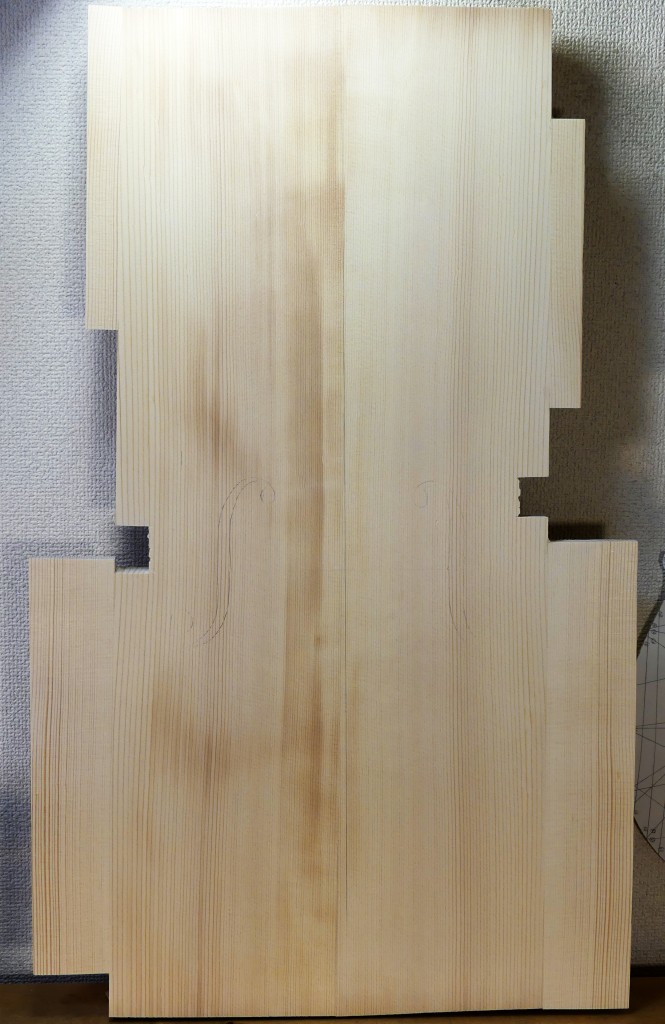

いろいろな事例はありますが ともあれ 鍛造鉄釘に関して、私はその実証実験を自作弦楽器から始め、その効果に確信が持てるようになりましたので、次のステップとして普及品としてドイツで製作されたバイオリンにも適用してみました。

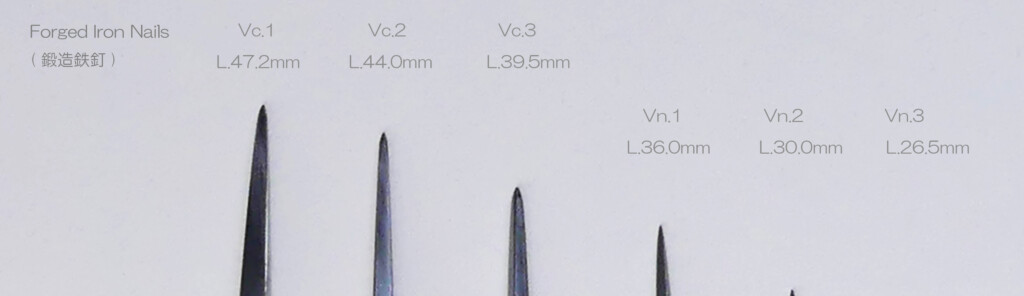

なお、鍛造鉄釘は当然ですが 特別注文で製作してもらいました。

今回は 30本で ¥35,860- でした。

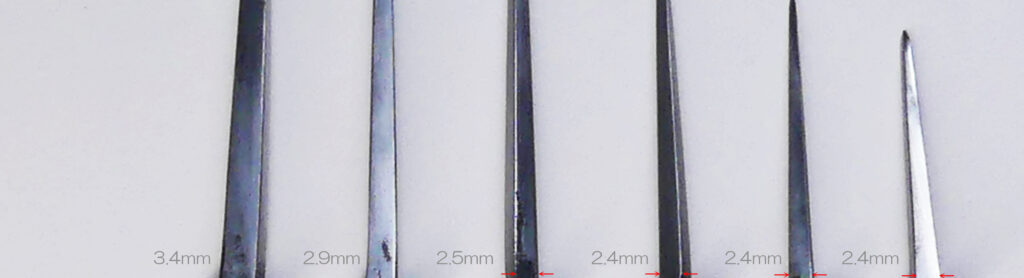

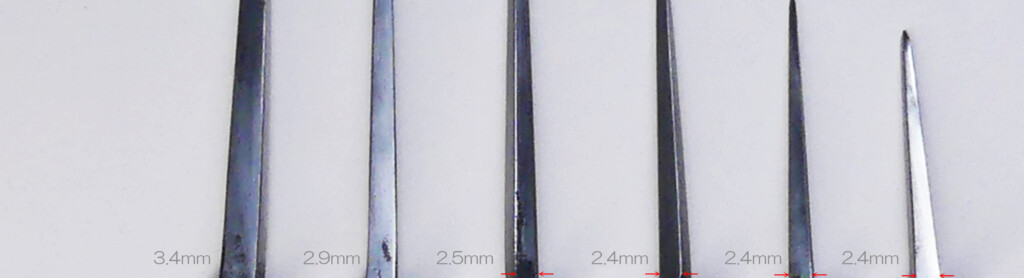

研磨加工を前提とした規格で発注していますので、右側に置いた入荷状態の鍛造鉄釘を 3本のフォーメーションを考慮しながら ヤスリで 長さ、頭直径、角部太さ、重量を計測しながら、左側のように仕上げます。

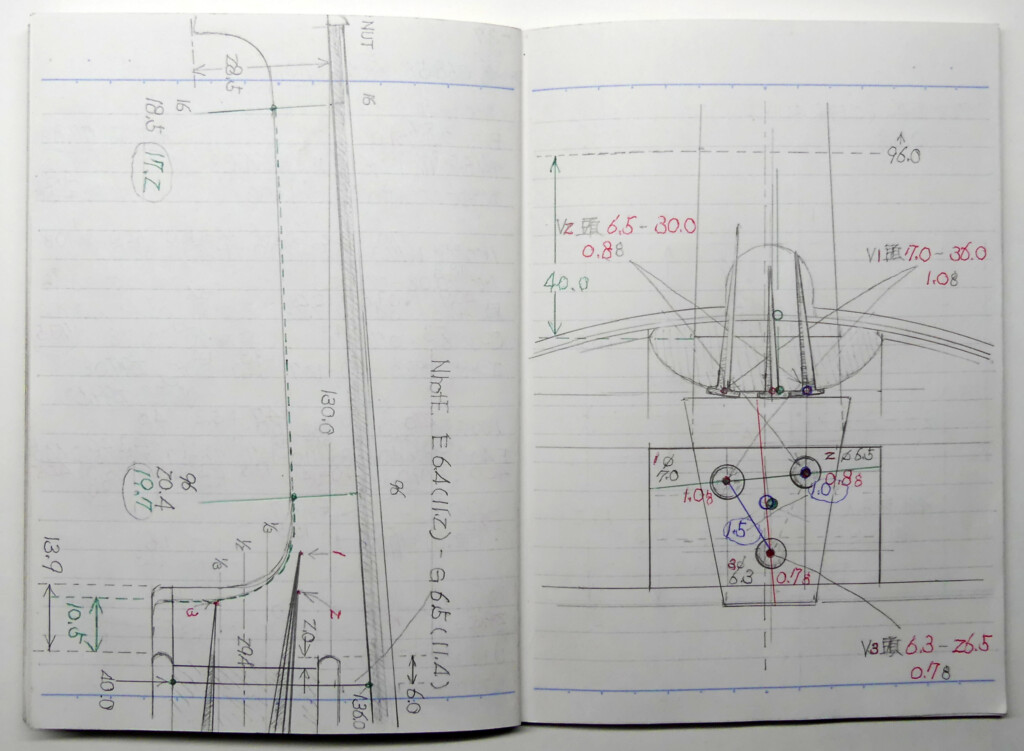

そして、これが 今回のドイツ製 バイオリンのために 私が研磨した鍛造鉄釘の規格です。

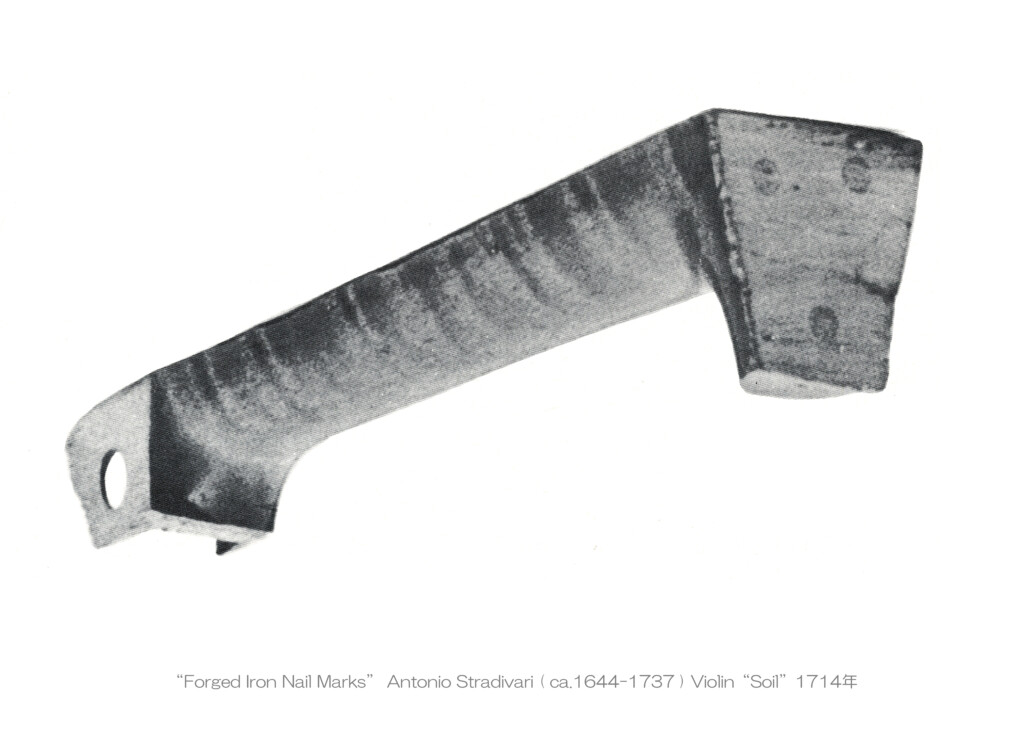

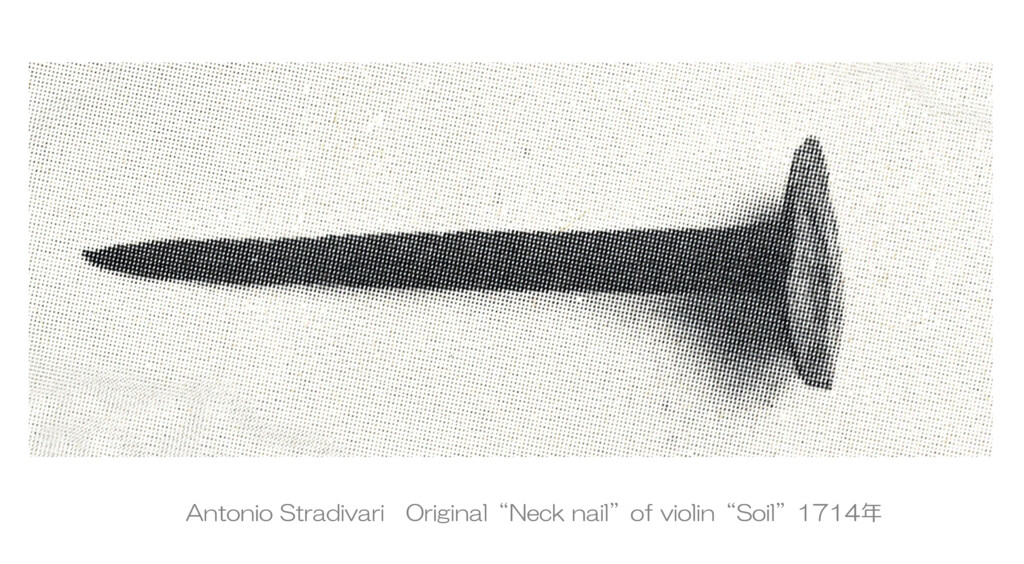

因みに、今回は ストラディヴァリの “Soil” 1714年の オリジナルネック釘痕の フォーメーションを参考としました。

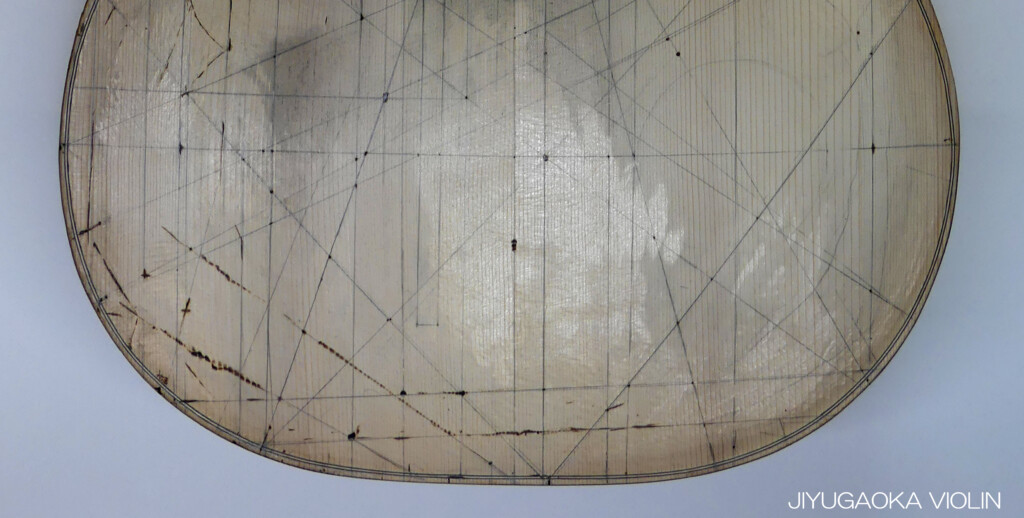

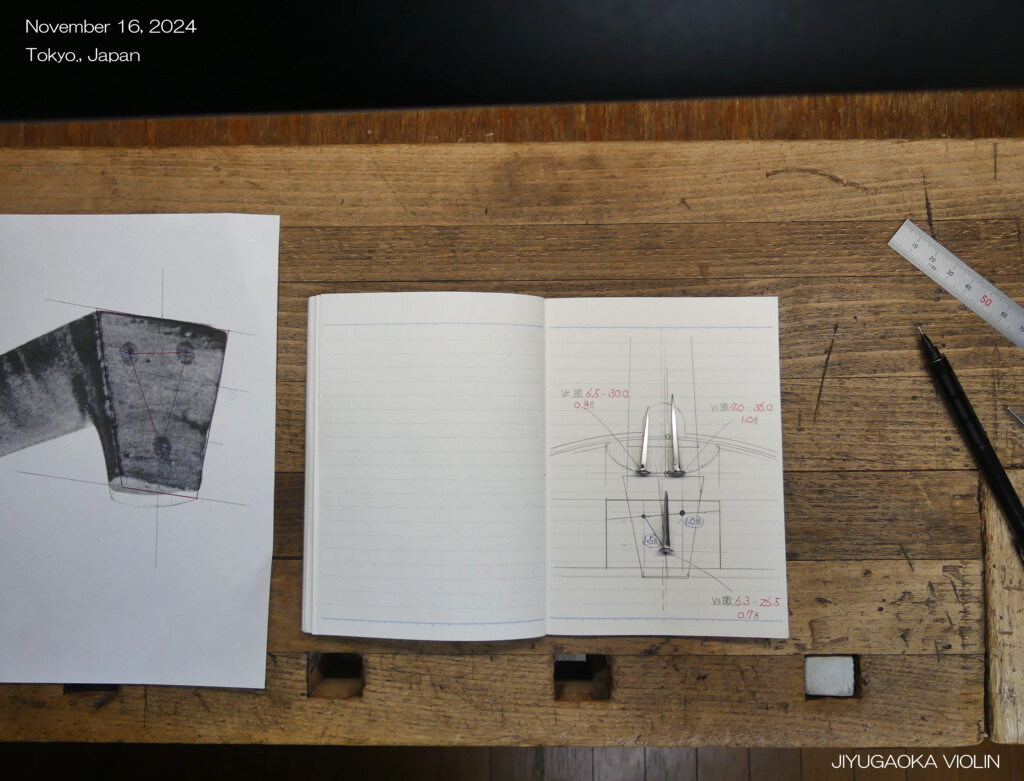

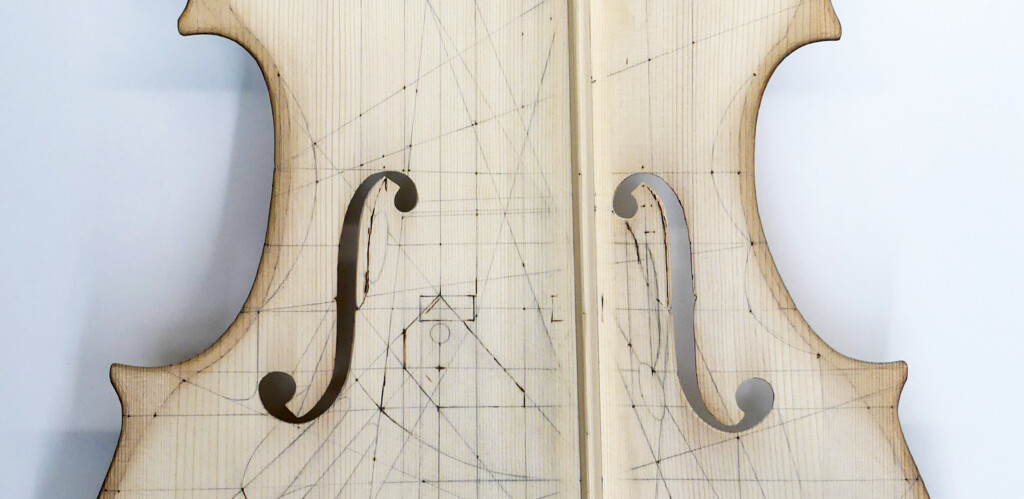

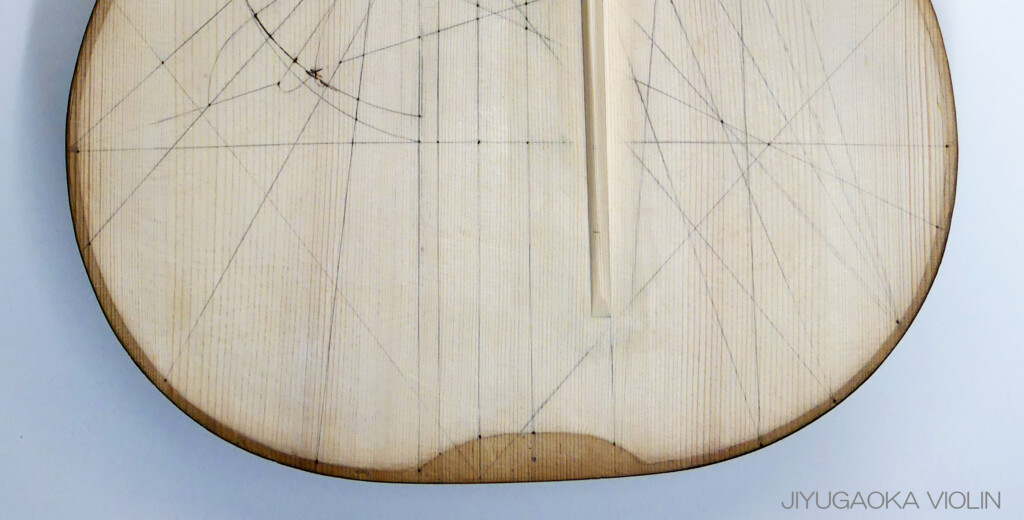

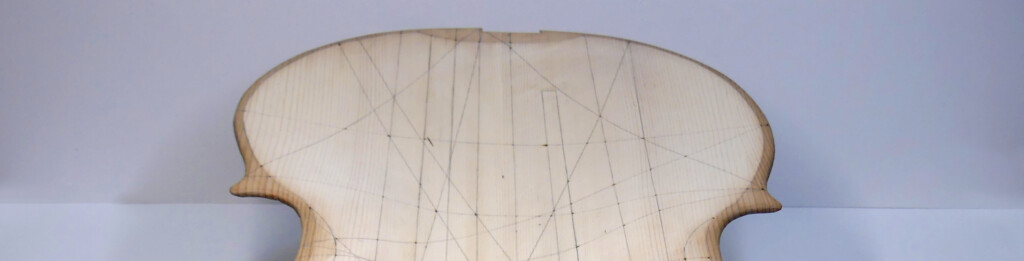

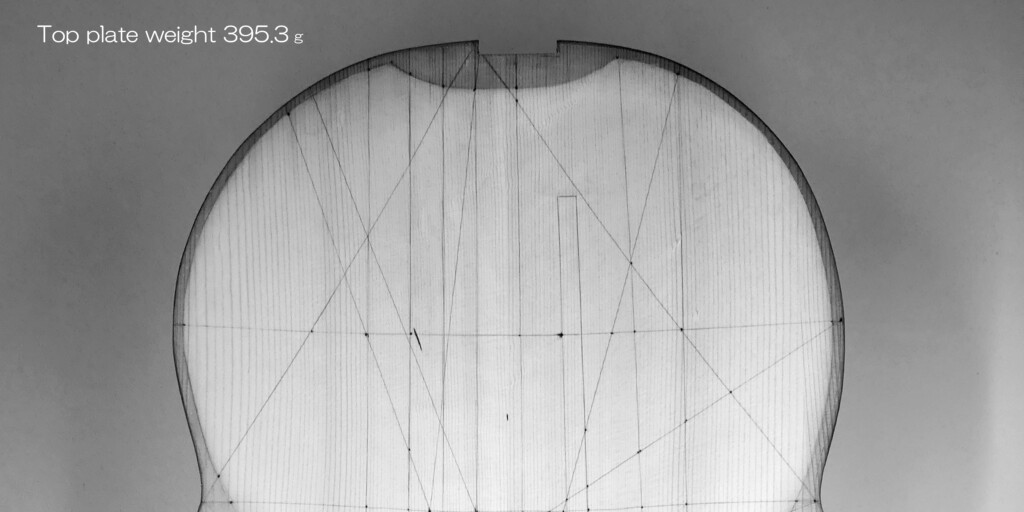

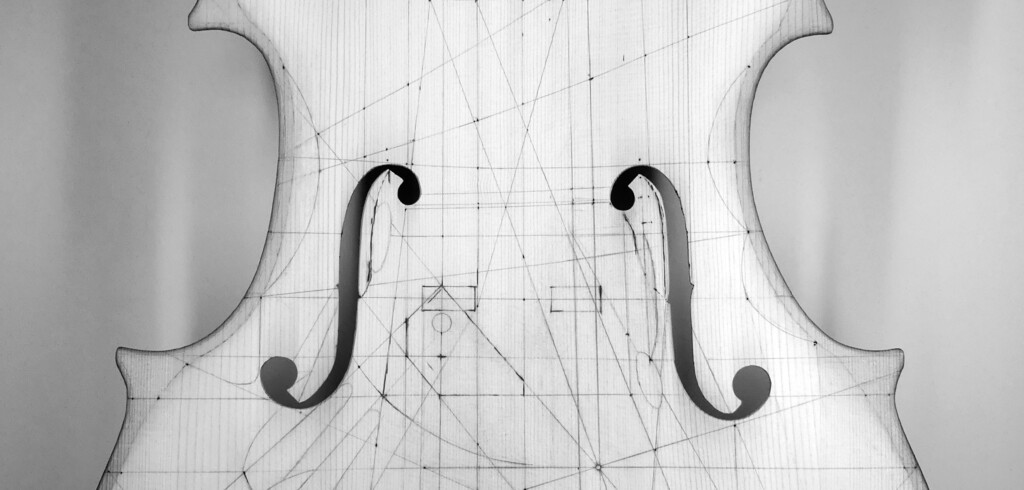

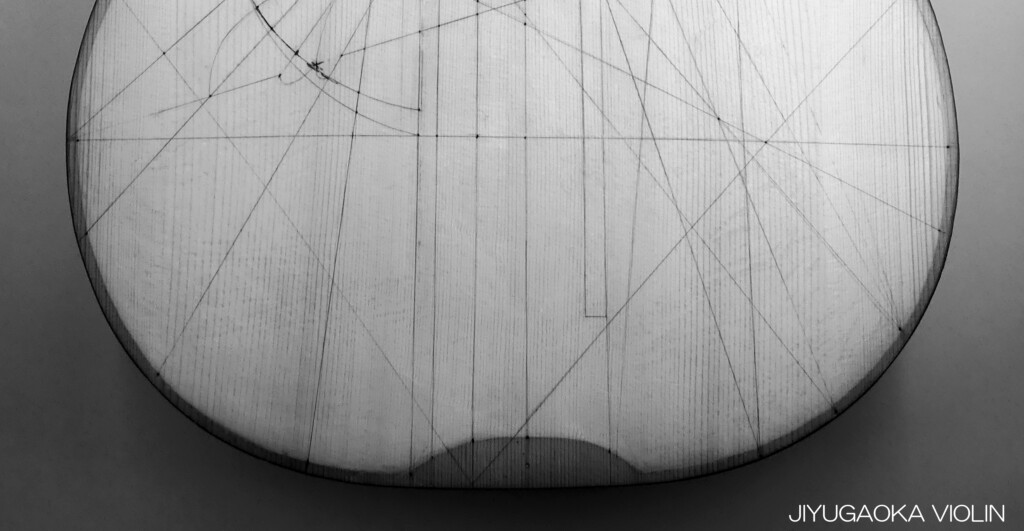

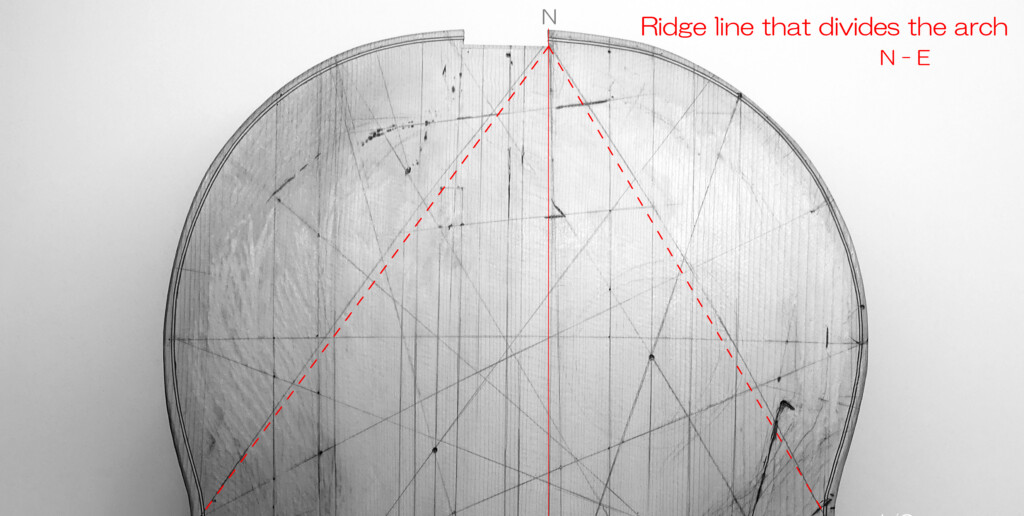

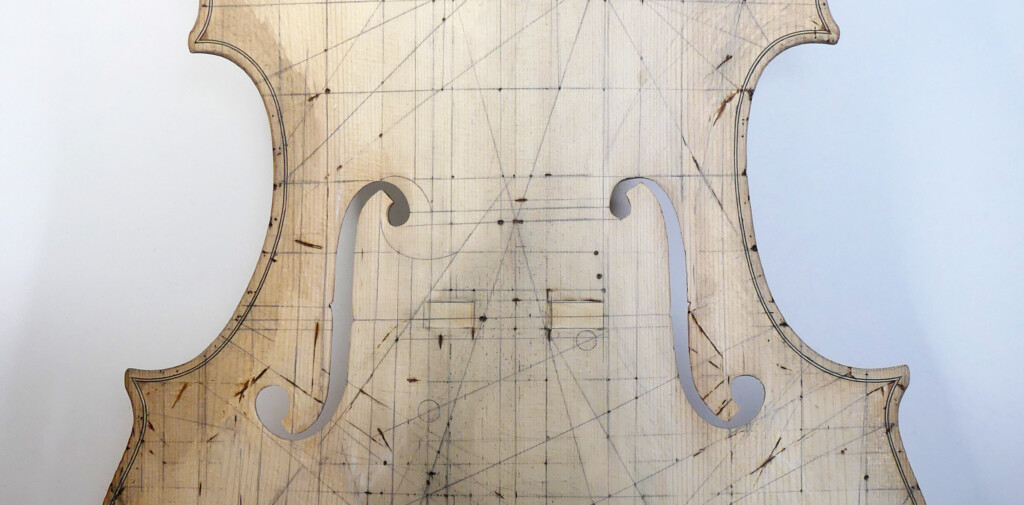

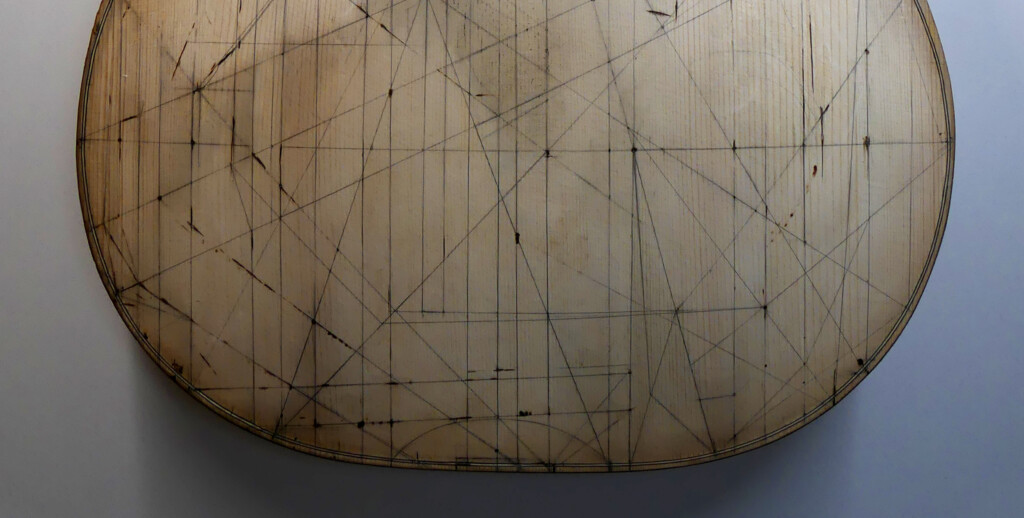

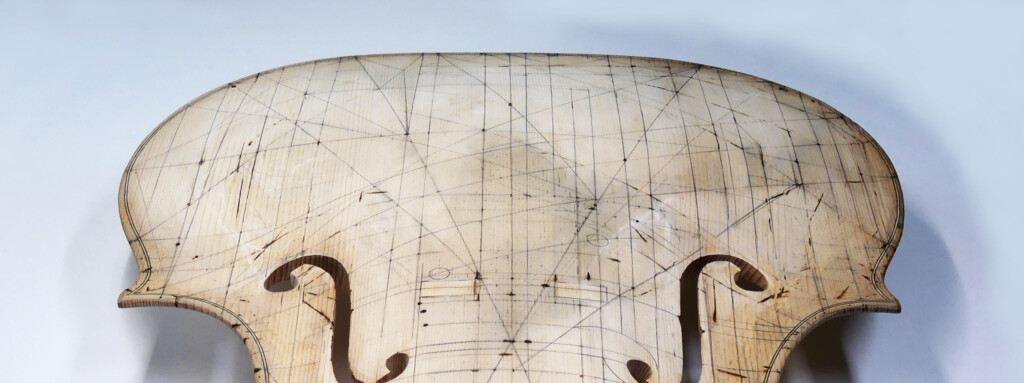

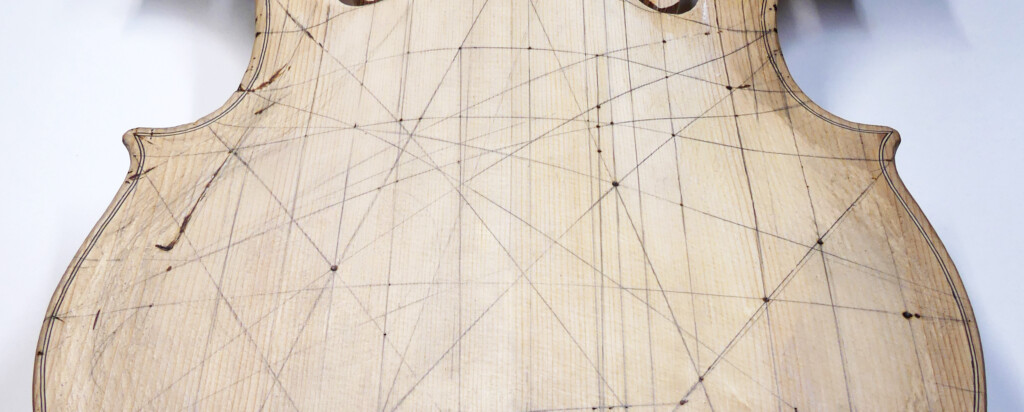

釘が準備できましたので、実験ノートに原寸大の平面図を書き 微妙な設定を検討をしているところです。

Forged Iron Nails ( 鍛造鉄釘 ) 埋め込み計画図

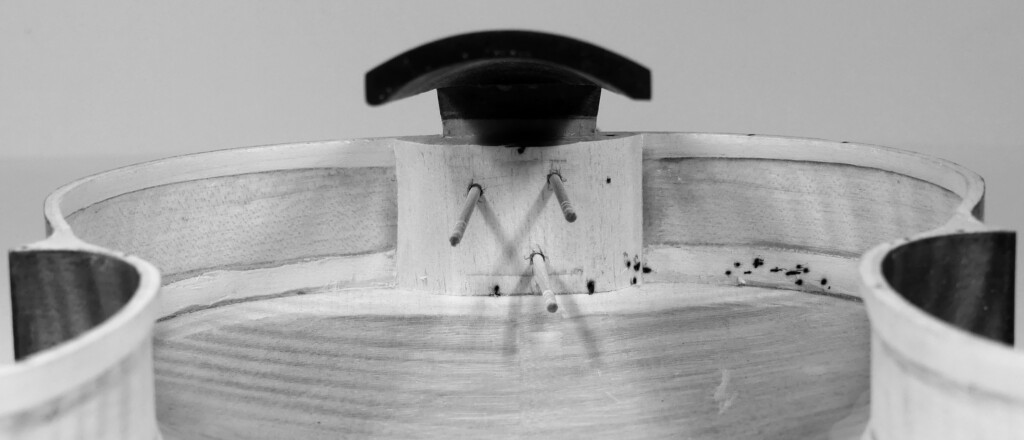

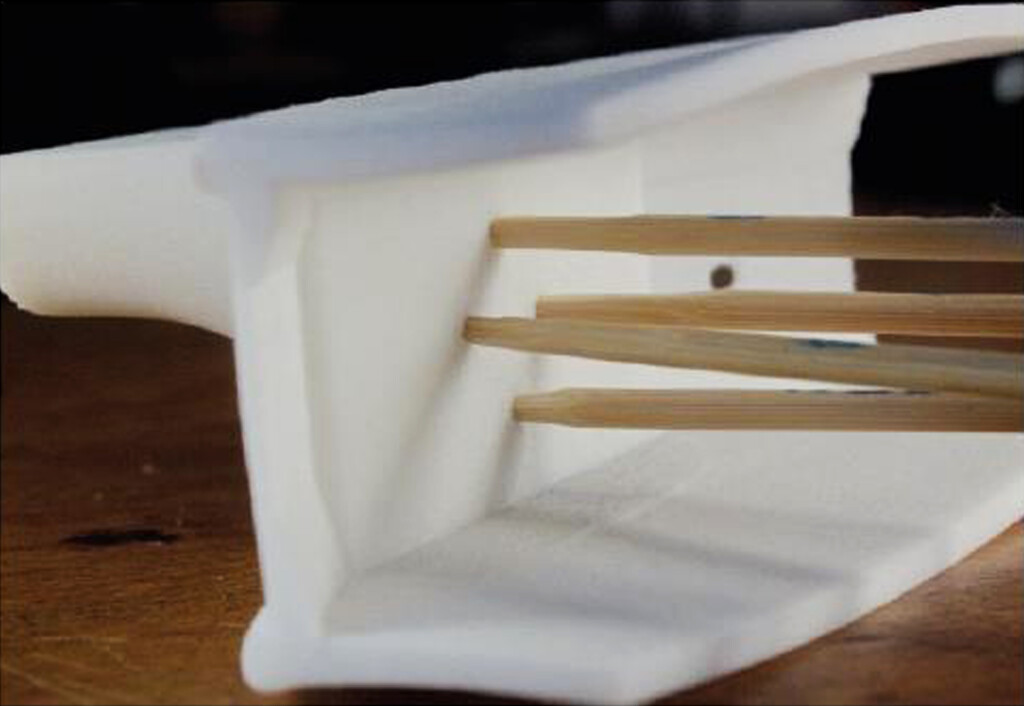

鍛造鉄釘を納める穴成型直前の準備が整った状態です。ガイド穴( 先進導坑 )の位置、角度、深さを確かめるためにツマヨウジが刺してあります。

“Forged Iron Nails” Viola d’Amore

“Forged Iron Nails” Viola d’Amore

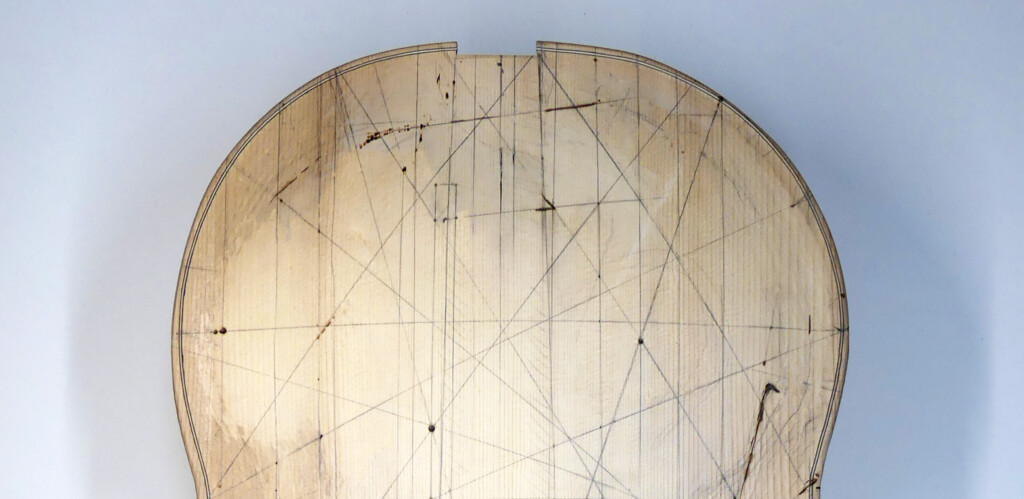

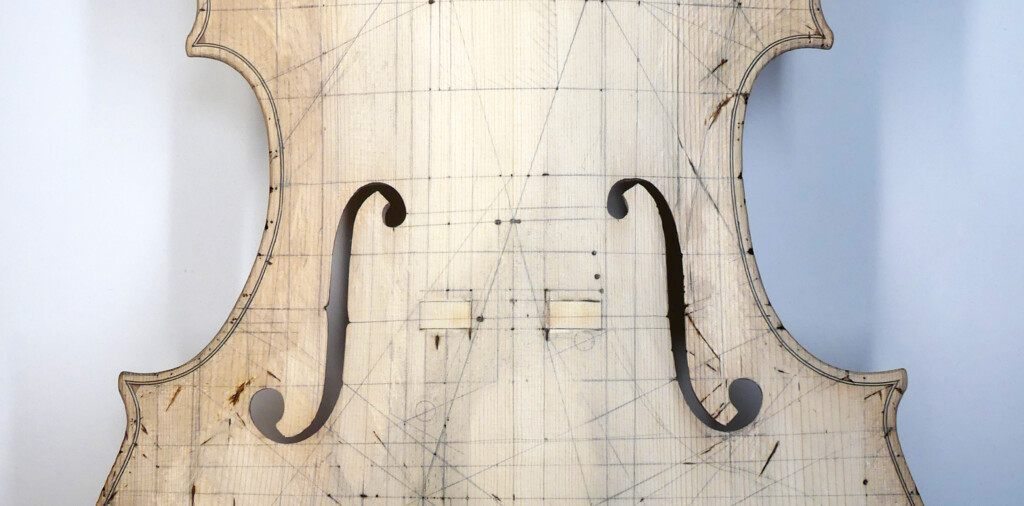

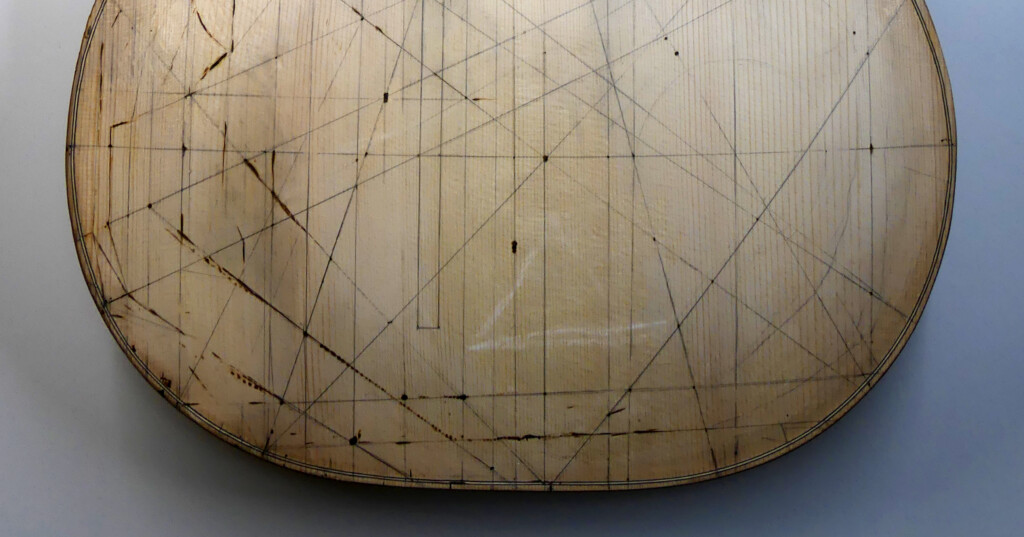

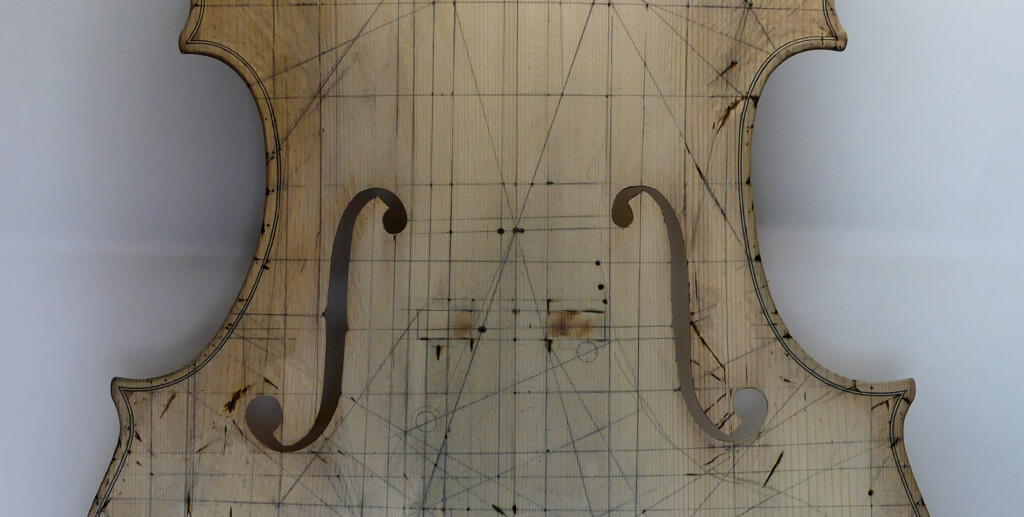

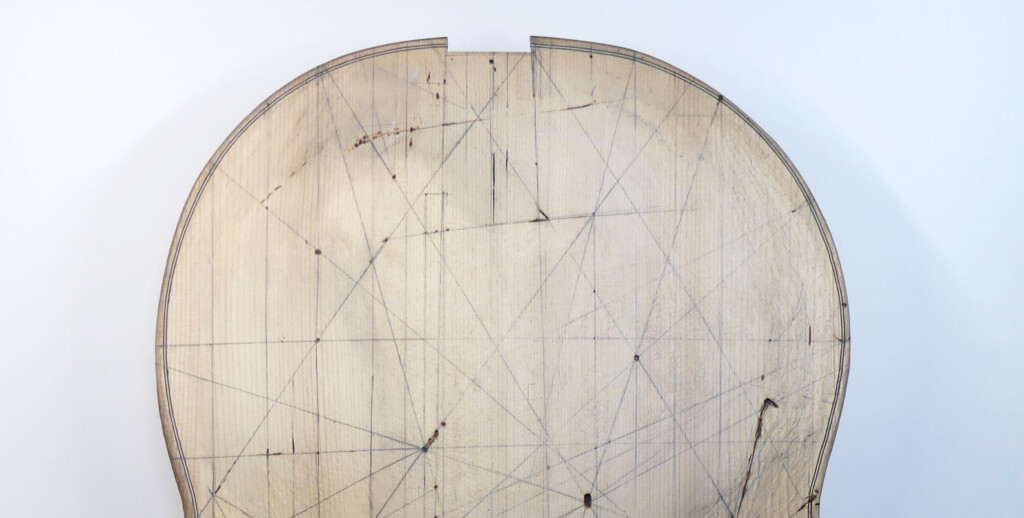

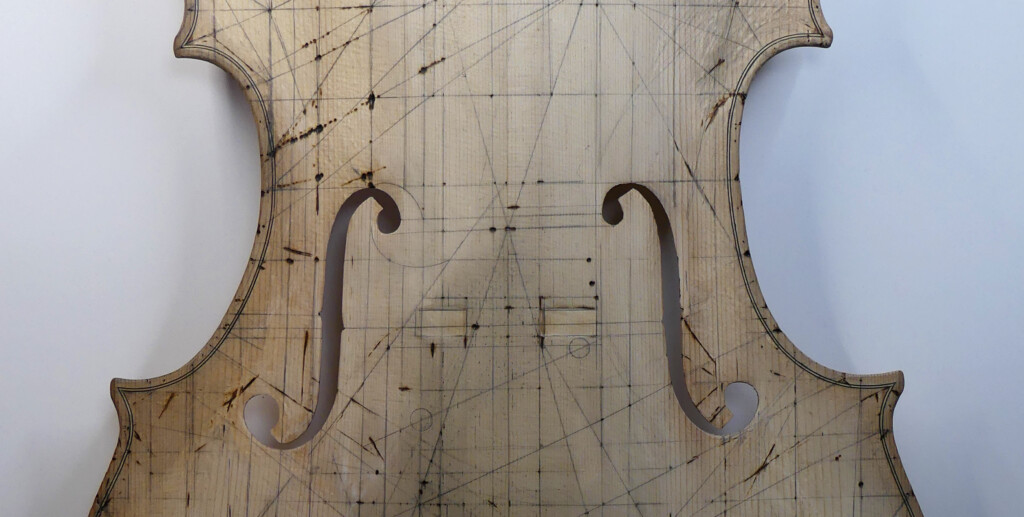

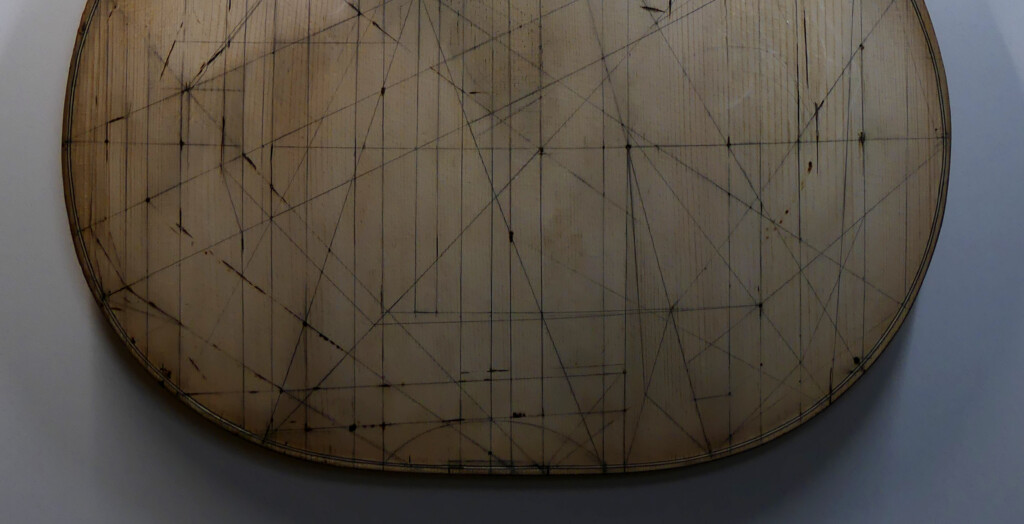

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ) 1992、”Adaptation” November 16, 2024 Tokyo.

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ) 1992、”Adaptation” November 16, 2024 Tokyo. R. Paesold Violin ( Model No. 811 ) 1992、”Adaptation” November 16, 2024 Tokyo.

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ) 1992、”Adaptation” November 16, 2024 Tokyo.

402mm Viola / Hengsheng 2017、May 17, 2025

402mm Viola / Hengsheng 2017、May 17, 2025 402mm Viola / Hengsheng 2017、June 26, 2025

402mm Viola / Hengsheng 2017、June 26, 2025

なお、鍛造鉄釘を埋め込むタイミングですが、現在 一般的に言われている「 容易な作業とするために 上写真のような指板が無い状態 」ではなく、「 ネック部、ヘッド部に指板も含めたバランスをコントロールする 」ために 鍛造鉄釘を埋め込む訳ですから 当然 指板が接着してある状況で実行します。

チェロやビオラはまだいいのですが、ヴァイオリンは 指板下の空間が狭いので 特に注意深い作業が必要となります。

April 26, 2025 3:31 / Cello

April 26, 2025 3:31 / Cello

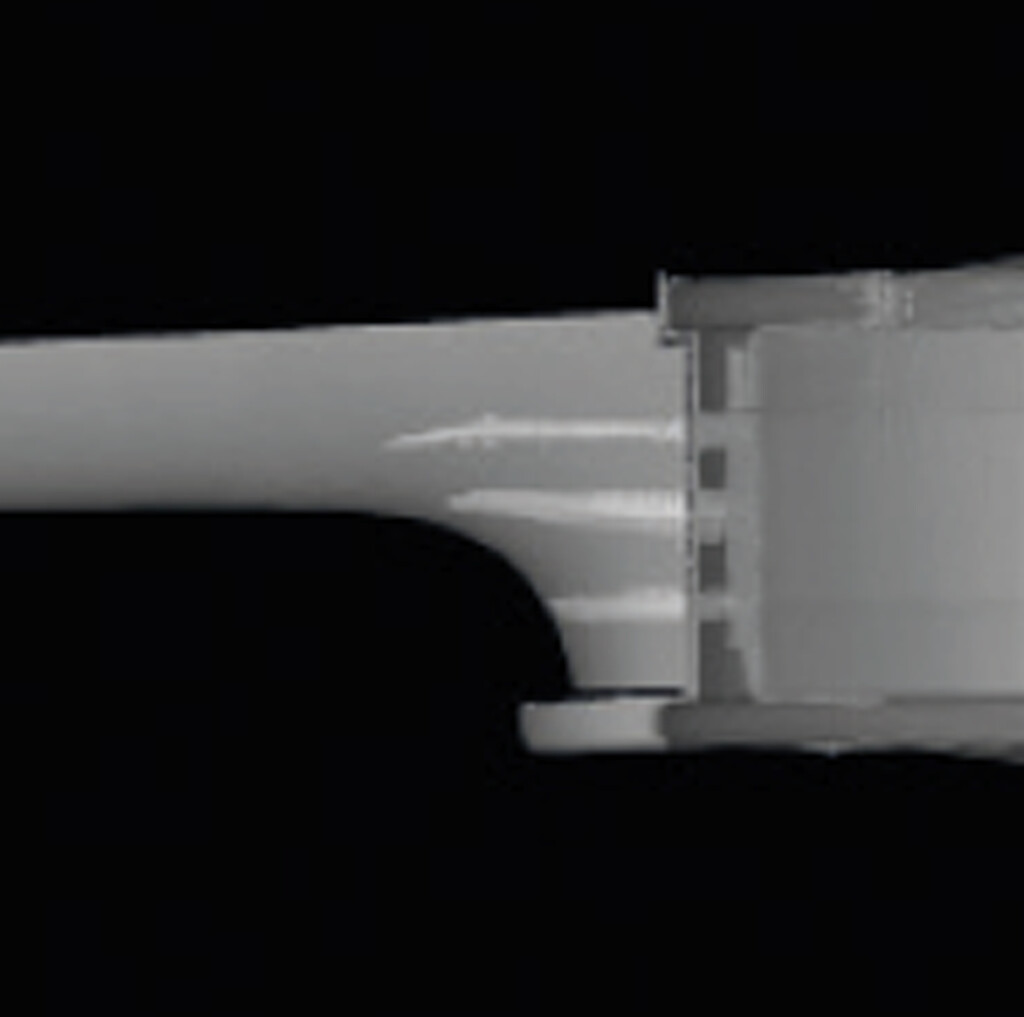

April 26, 2025 4:58 / Cello – Positioning of forged nails

April 26, 2025 4:58 / Cello – Positioning of forged nails

さて、鍛造鉄釘の位置やバランスを決定したら 次に鍛造鉄釘の太さにピッタリ合う釘穴へ成形する必要があります。

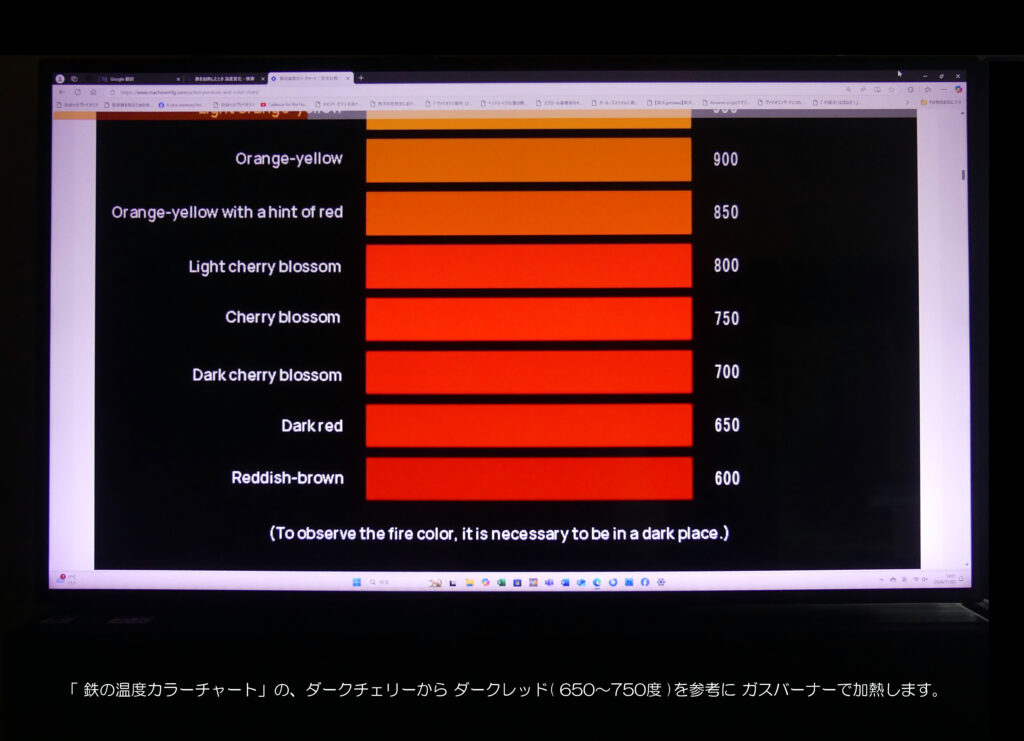

この釘穴成形には、鍛造鉄釘の直径などを調べ 直径違いの8種類ほどのドリルを、先端から徐々に太くして準備する方法と、”先進導坑”を先に開けておき 埋め込む鍛造鉄釘を650~750度ほどに加熱し成形する方法とがあります。

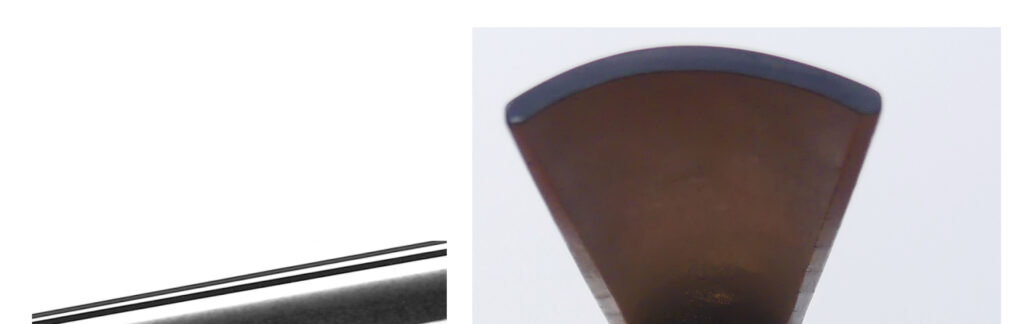

下写真は、私が 加熱加工で釘穴を成形する実験をしたときのものです。

実験のおわりに、加熱した鍛造鉄釘で成型した穴を半分に切断してフィット具合を確認しました。

● ヴァイオリンで “焼成釘穴”に鍛造鉄釘を埋め込んだ実例

November 30, 2025 / 17:48

November 30, 2025 / 17:48

Total weight 415.6g ( 369.6g+Chin rest 46.0g / Dominant strings & 0.26 Gold brokat E ), “without parts” weight 330.0g

December 28, 2025 / 13:10

The 14.8mm bass bar violin was handed over to the violinist on December 2nd. It will then be used next Wednesday ( December 17th ) from 7pm for a concert of Ravel and Debussy sonatas and piano trios. I’m looking forward to enjoying the sound of the violin from my seat in the hall. December 17, 2025 / 13:10

December 17, 2025 / 13:10

Preparations for the concert begin. The air conditioner, which has just been turned on, it makes a driving noise.

The air conditioner, which has just been turned on, it makes a driving noise.

December 17, 2025 / 13:35 Preparations for the concert.

December 17, 2025 / 20:26

December 17, 2025 / 20:26

Let’s go back a month.

November 14, 2025 15:55 / Violin

November 14, 2025 15:55 / Violin

November 14, 2025 20:22 / Weight of forged iron nails 40.8mm-1.6g / 30mm-1.12g / 26.7mm-1.03g / Total 3.75g

November 14, 2025 20:22 / Weight of forged iron nails 40.8mm-1.6g / 30mm-1.12g / 26.7mm-1.03g / Total 3.75g

November 14, 2025 21:01

November 14, 2025 21:01

November 14, 2025 21:02

November 14, 2025 21:02

November 14, 2025 21:03

November 14, 2025 21:03

November 14, 2025 21:04

November 14, 2025 21:04 November 14, 2025 21:06

November 14, 2025 21:06

November 14, 2025 21:06

November 14, 2025 21:06

November 14, 2025 21:13

November 14, 2025 21:13

November 14, 2025 21:14

November 14, 2025 21:14

November 14, 2025 21:20

November 14, 2025 21:20

November 14, 2025 21:21

November 14, 2025 21:21

November 14, 2025 21:22

November 14, 2025 21:22

November 14, 2025 21:24

November 14, 2025 21:24

この実施例は 撮影のために 23分間ほどかけています。通常は、鍛造鉄釘の温度が急激に下がるので、手元周りに必要なものを配置して素早くおこない、 15分程でこれらの工程を済ませます。

私が、2025年に製作したチェロに鍛造鉄釘を埋め込むときも上のヴァイオリンと同じやり方で、埋め込む鍛造鉄釘そのものを加熱して釘穴の成型をおこないました。

April 26, 2025 5:04 / Location of forged nails

April 26, 2025 5:04 / Location of forged nails

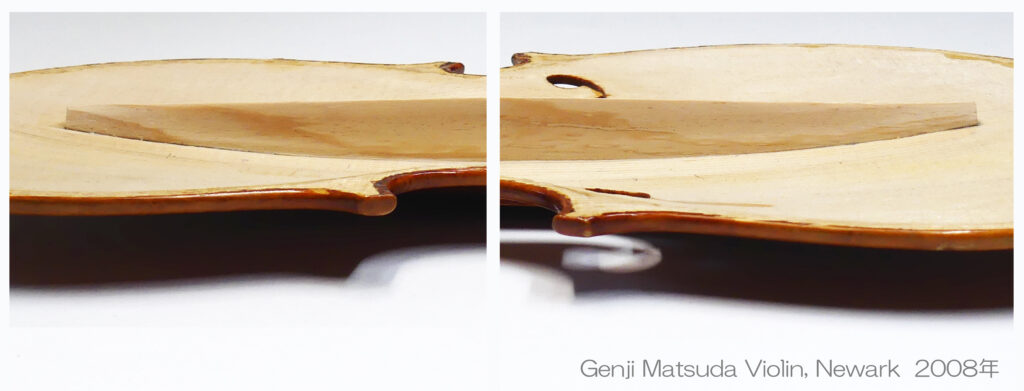

また、下は 2024年12月に 「逆反り」で響胴が変形し 鳴らなくなったヴァイオリンの大改修で、鍛造鉄釘をレスポンスを改善するために適用した時のものです。

Genji Matsuda Violin, Newark 2008.

Genji Matsuda Violin, Newark 2008.

Genji Matsuda Violin, Newark 2008, “Adaptation” December 15, 2024 Tokyo

Genji Matsuda Violin, Newark 2008, “Adaptation” December 15, 2024 Tokyo

Genji Matsuda Violin, Newark 2008, “Adaptation” December 15, 2024 Tokyo

埋め込む釘穴の成型が済んだらすぐにニカワを穴に注入し、鍛造鉄釘にもニカワを塗ったのち挿入し、最後に残った1mm程の長さを軽くハンマーで打ち込んで仕上がりです。

Genji Matsuda Violin, Newark 2008, “Adaptation” December 15, 2024 Tokyo

Genji Matsuda Violin, Newark 2008, “Adaptation” December 15, 2024 Tokyo Genji Matsuda Violin, Newark 2008, “Adaptation” December 15, 2024 Tokyo

Genji Matsuda Violin, Newark 2008, “Adaptation” December 15, 2024 Tokyo

Forged iron nails used in this cello

Forged iron nails used in this cello

( Three on the left )

July 18, 2025 “Forged iron nails lineup”

July 18, 2025 “Forged iron nails lineup”

Ⅰ.Thoughts on “Forged Iron Nails” ( “鍛造鉄釘”についての考察 )

なお、ヴァイオリンやチェロなどの弦楽器で使用された 鍛造鉄釘の実際例につきましては、下に並べた資料を参考としてください。

“Forged Iron Nails” / Smithsonian Institute; Cello ( Joannes Baptista Tononi Bologna 1740 )

Guadagnini Cello “Ex Havemeyer” Piacenza 1743年 / ‘Upper block’

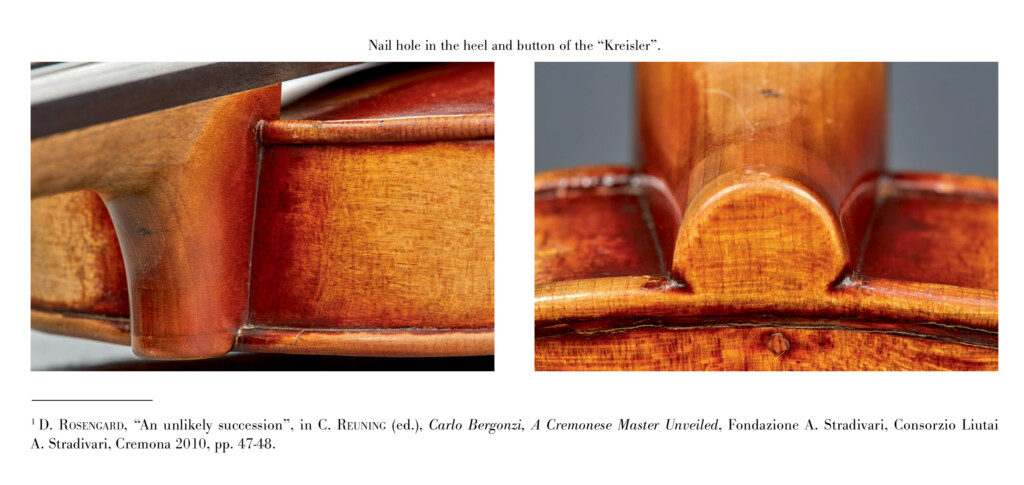

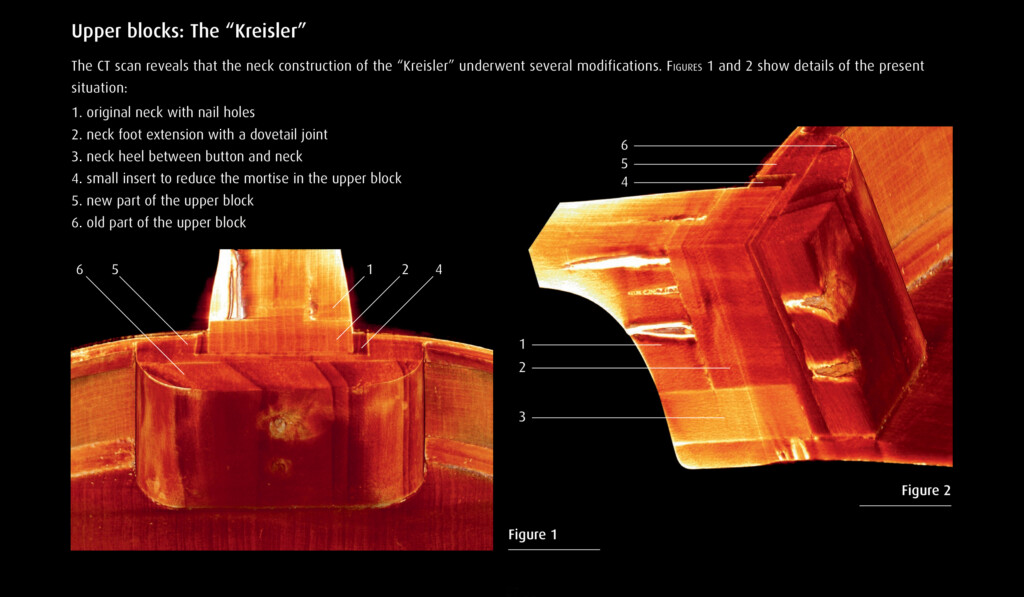

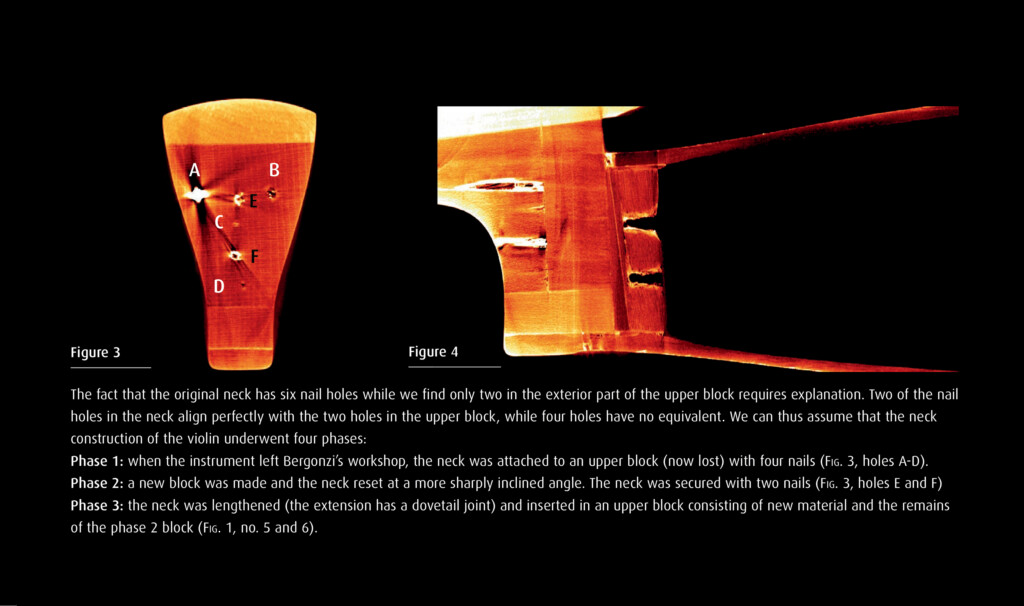

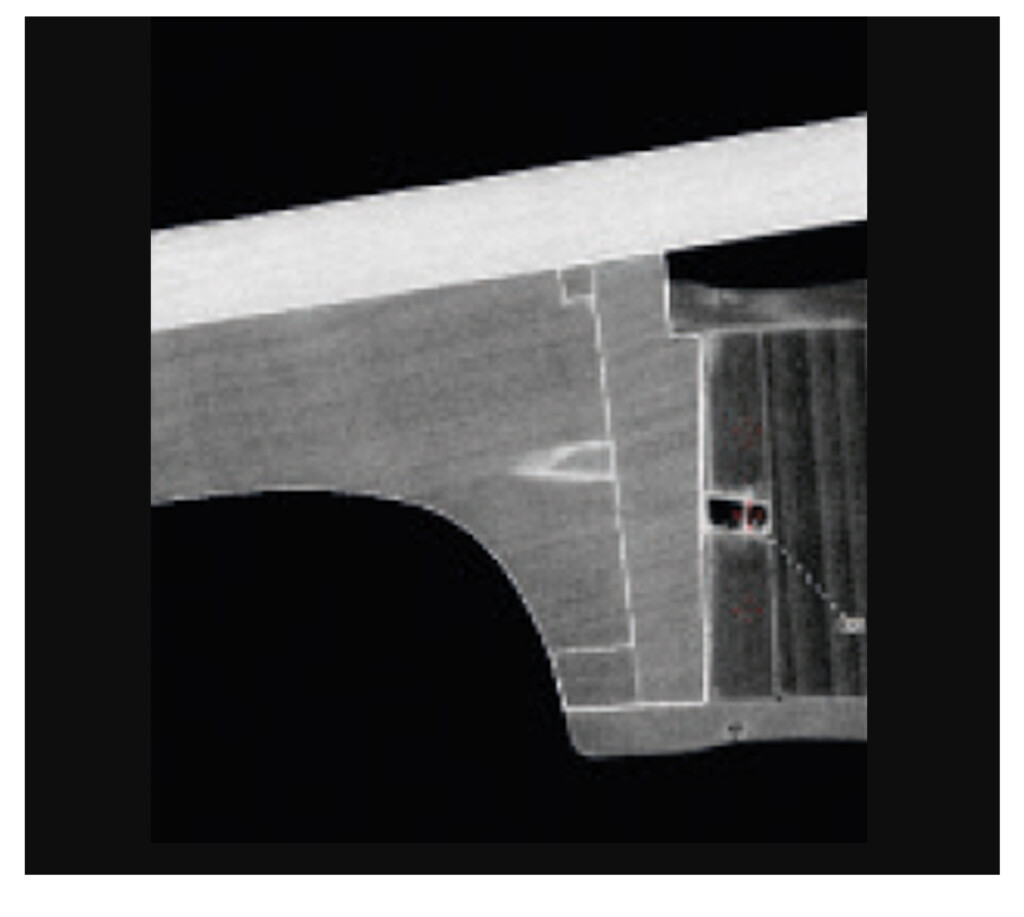

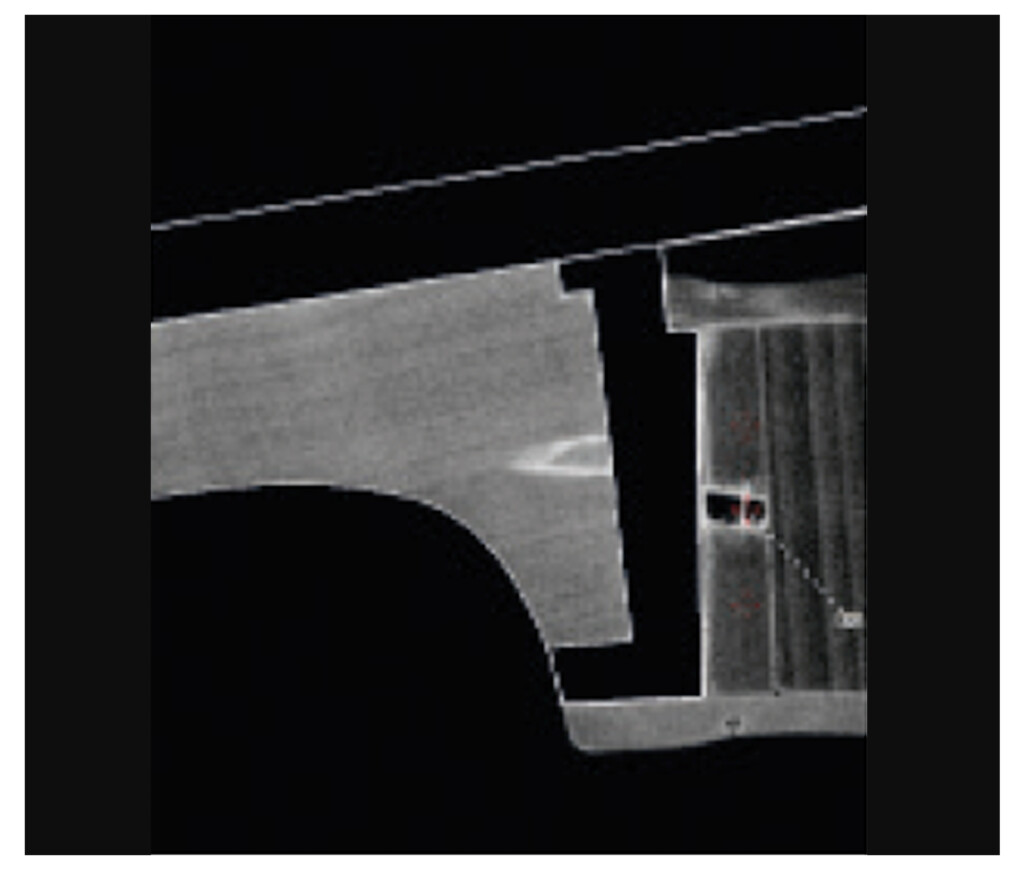

“Forged Iron Nail Marks” Bergonzi violin, “Kreisler” 1733年

“Forged Iron Nail Marks” Bergonzi violin, “Kreisler” 1733年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Cremonese” 1715年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Cremonese” 1715年

“Forged Iron Nail Marks” Visualization of inside of Stradivari 1711年

“Forged Iron Nail Marks” Visualization of inside of Stradivari 1711年

“Forged Iron Nails” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Tenor viola

“Forged Iron Nails” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Tenor viola

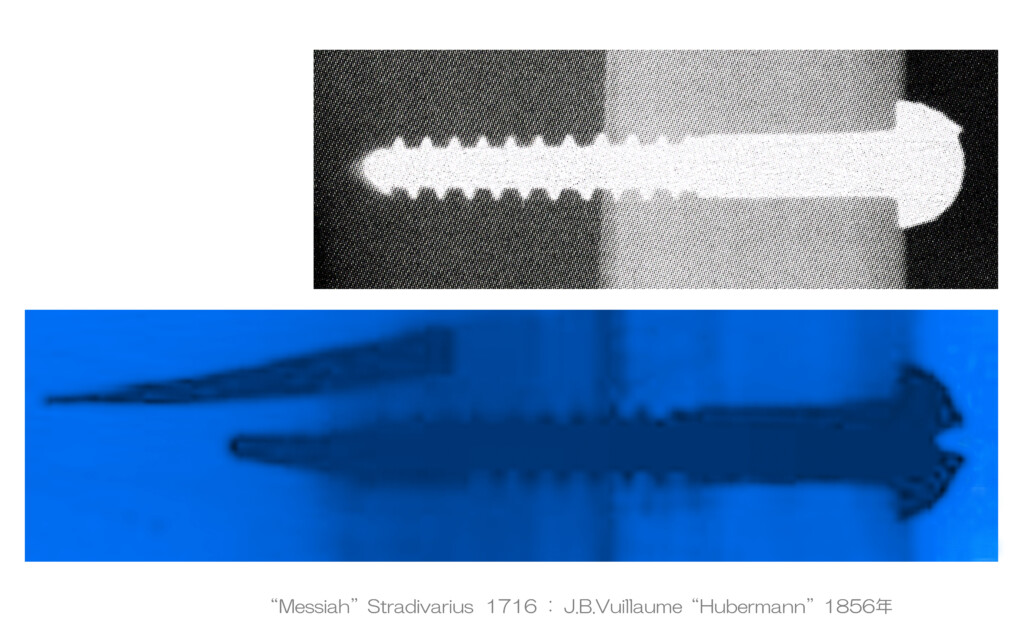

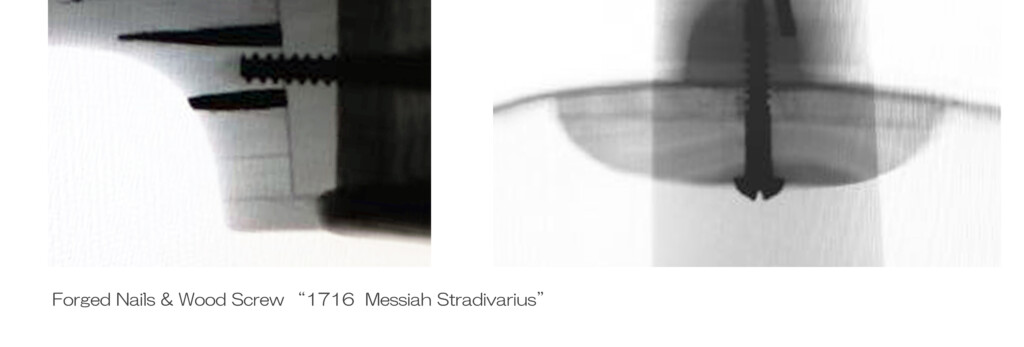

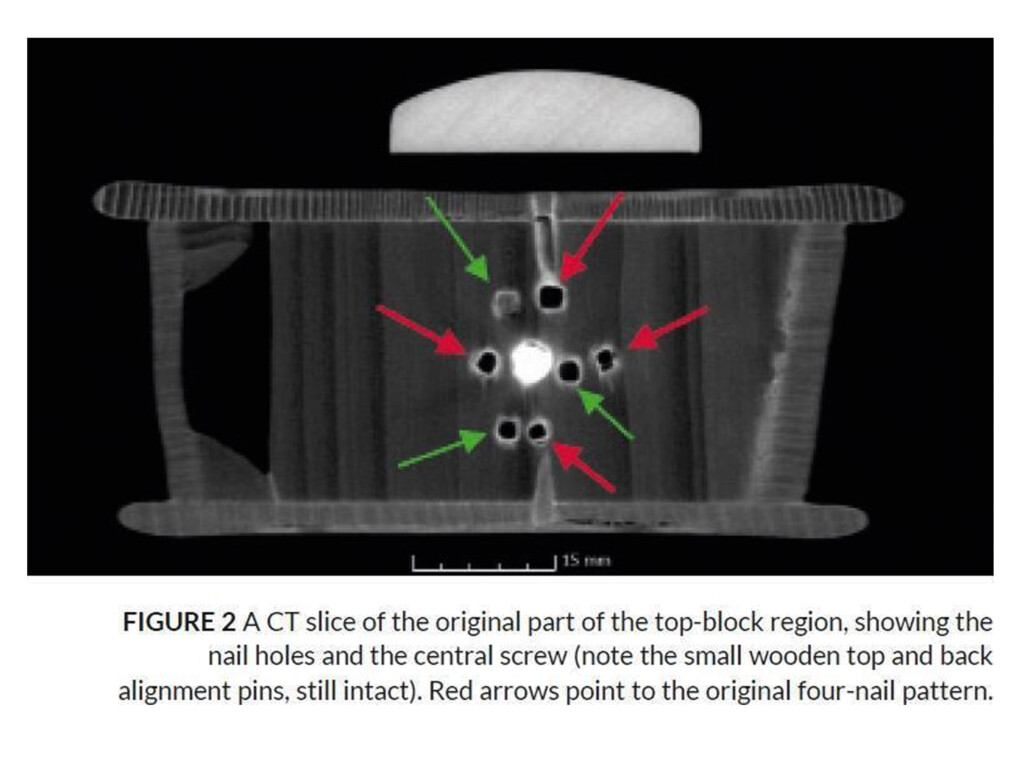

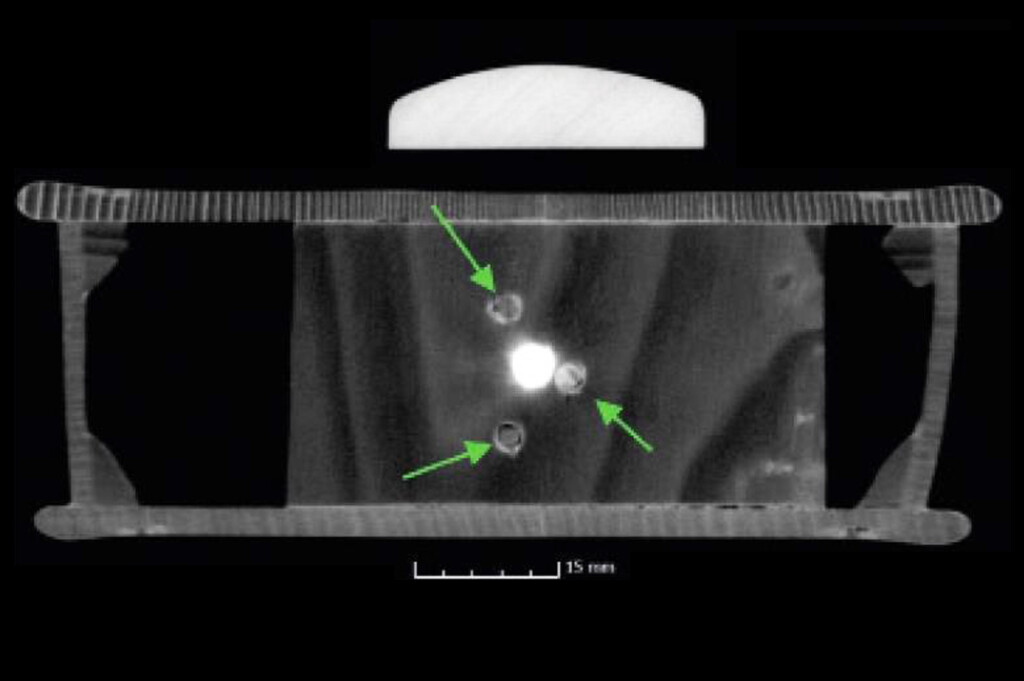

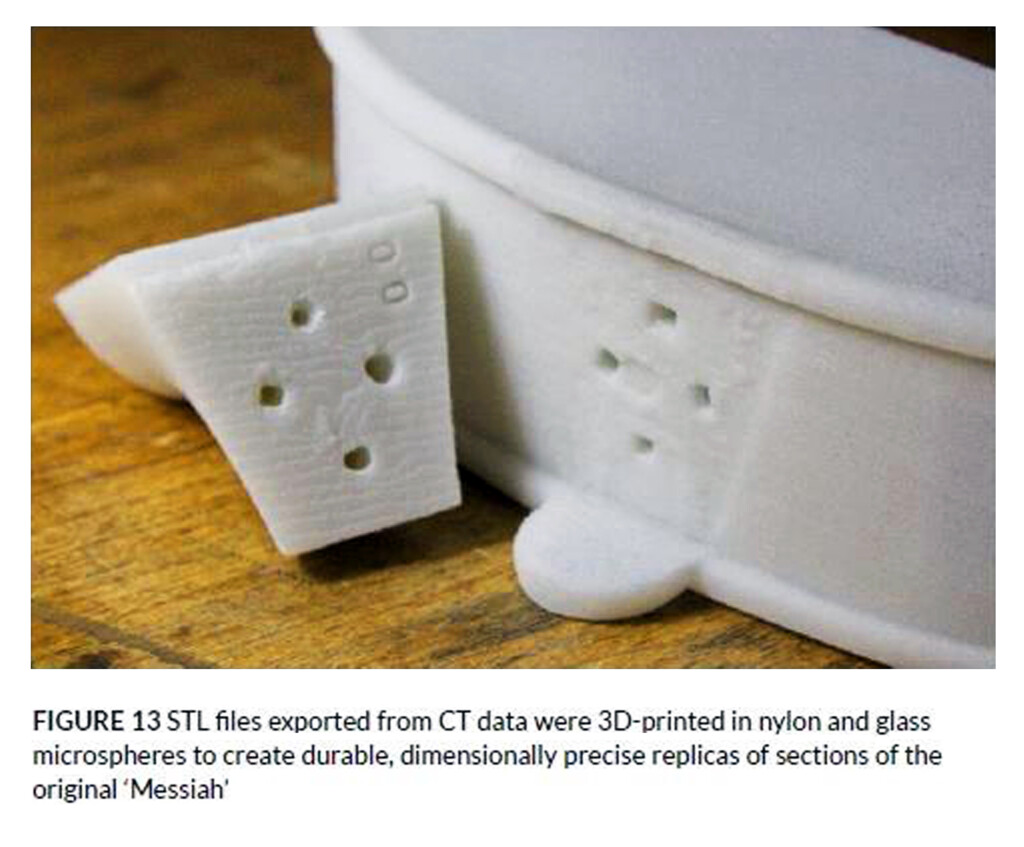

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Tuscan” 1690年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Tuscan” 1690年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Tuscan” 1690年

“Forged Iron Nail Marks” Stradivarius violin Original Neck, “Brancaccio – Carl Flesch” 1725年

“Forged Iron Nail Marks” Stradivarius violin Original Neck, “Brancaccio – Carl Flesch” 1725年

“Forged Iron Nail Marks” Stradivarius violin Original Neck, “Brancaccio – Carl Flesch” 1725年

“Forged Iron Nail Marks” Stradivarius violin Original Neck, “Brancaccio – Carl Flesch” 1725年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Dragonetti” 1700年, Original Neck / 日本音楽財団

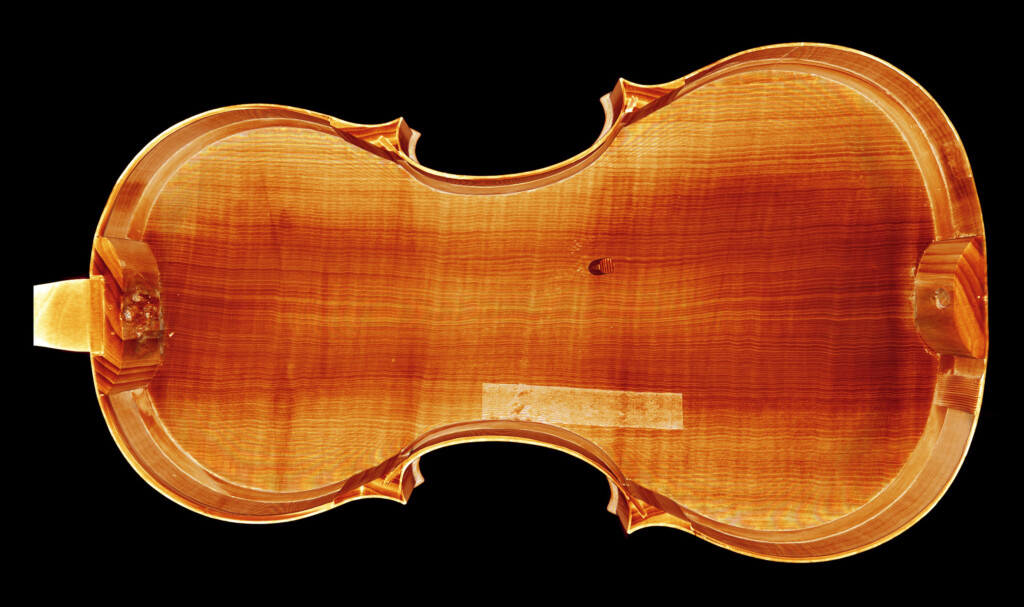

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil” 1714年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Soil” 1714年

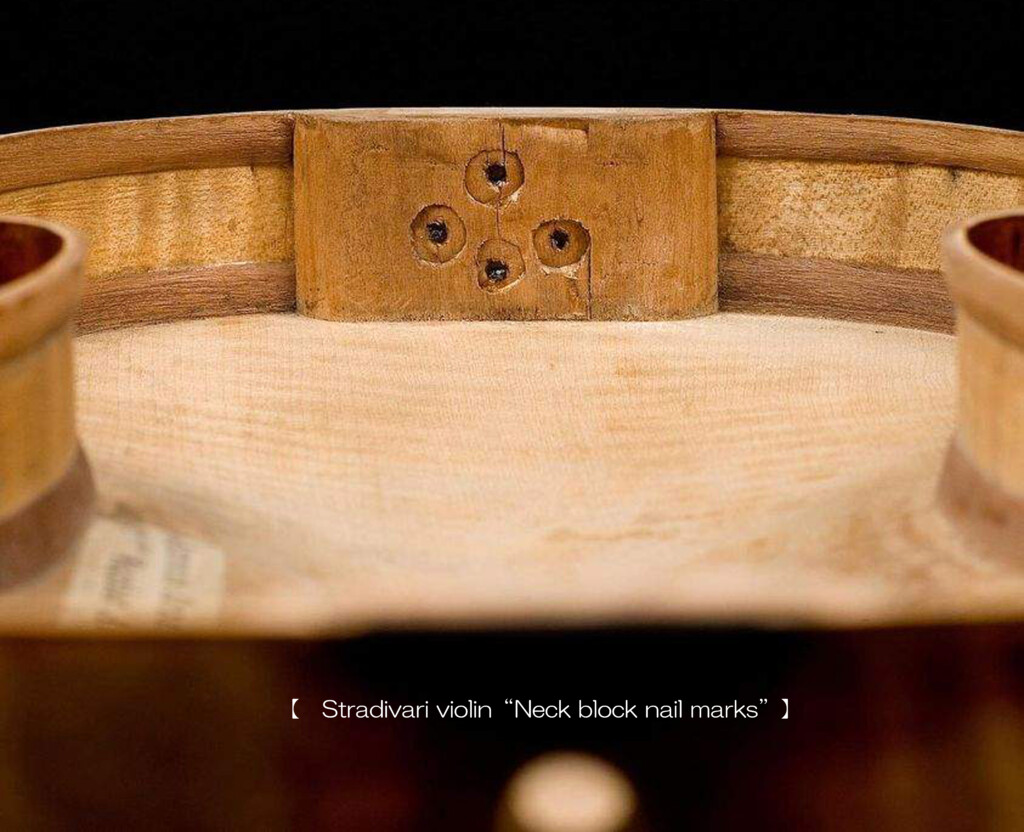

“Forged Iron Nail Marks” Stradivari violin – Neck block

“Forged Iron Nail Marks” Stradivari violin – Neck block

“Forged Iron Nail Marks” Lady Blunt Stradivarius 1721年

“Forged Iron Nail Marks” Lady Blunt Stradivarius 1721年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Sarasate” 1724年

“Forged Iron Nail Marks” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Sarasate” 1724年

Antonio Stradivari Violin, “Sarasate” 1724年

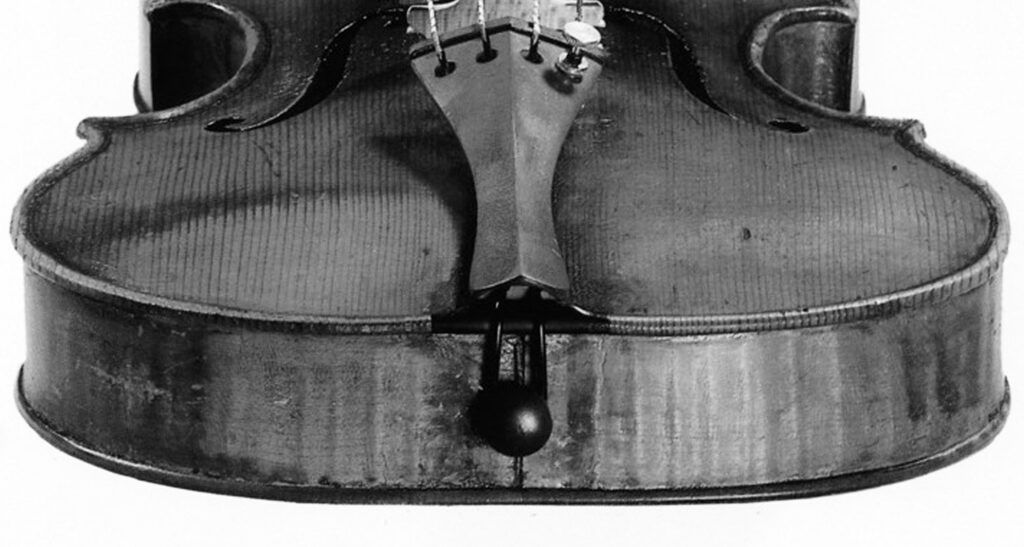

“Il Cannone” violin 1743年

“Il Cannone violin 1743年” / weight of 434 grams (including fittings).

“Il Cannone violin 1743年” / weight of 434 grams (including fittings).

“Il Cannone violin 1743年” / 1937年修理 資料 “Forged Iron Nails”

“Il Cannone” violin 1743年

“Il Cannone” violin 1743年

“Il Cannone” violin 1743年

“Il Cannone” violin 1743年

“Forged Iron Nails” Amati viola

“Forged Iron Nails” Amati viola

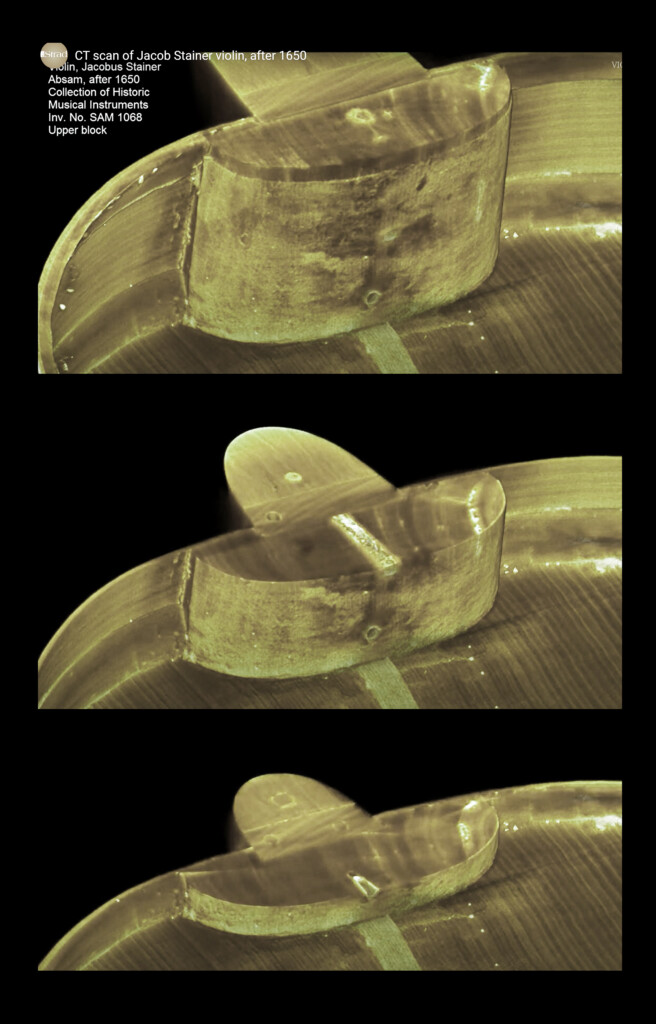

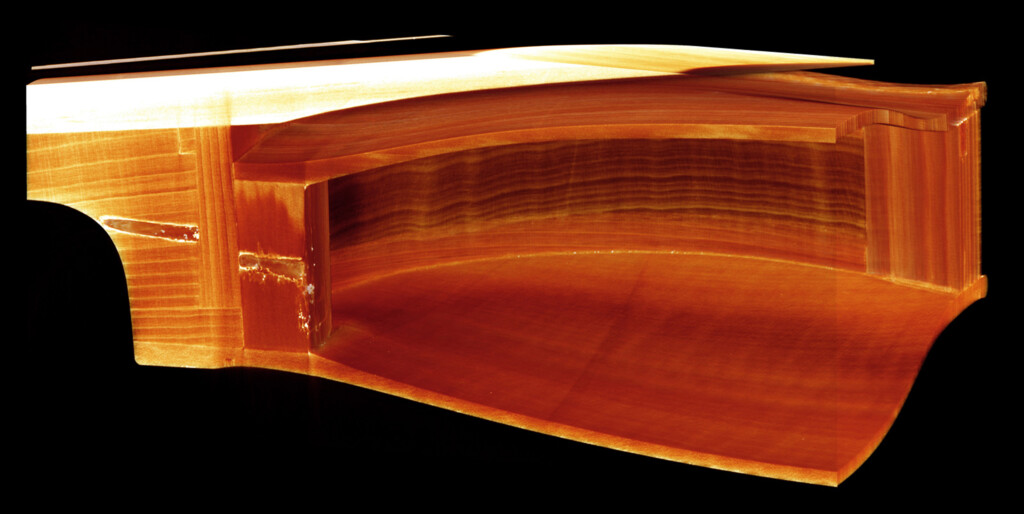

“Iron Nail Marks” Jacob Stainer (1617-1683 ) Violin, Absam 1650年以降

“Iron Nail Marks” Jacob Stainer (1617-1683 ) Violin, Absam 1650年以降

“Iron Nail Marks” Jacob Stainer (1617-1683 ) Violin, Absam 1650年以降

“Iron Nail Marks” Jacob Stainer (1617-1683 ) Violin, Absam 1650年以降

“Iron Nail Mark” Jacob Stainer (1617-1683 ) Violin, Absam.

“Iron Nail Mark” Jacob Stainer (1617-1683 ) Violin, Absam.

“Forged Iron Nail Marks” Santo Serafin( 1699-1776 ) Violin, Venice 1732年

“Forged Iron Nail Marks” Santo Serafin( 1699-1776 ) Violin, Venice 1732年

“Forged Iron Nails” Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Wurlitzer – Perriere” 1780年

“Forged Iron Nails” Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, “Wurlitzer – Perriere” 1780年

“Forged Iron Nail” Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin, “Lachmann – Schwechter” Turin 1776年

“Forged Iron Nail” Giovanni Baptista Guadagnini ( 1711–1786 ) Violin, “Lachmann – Schwechter” Turin 1776年

“Forged Iron Nail Marks” Guadagnini Violin, “The Lachmann Schwechter” 1776年

“Forged Iron Nail Marks” Guadagnini Violin, “The Lachmann Schwechter” 1776年

“Forged Iron Nail Marks” Hieronymus Amati ( ca.1561-1630 ) Violino piccolo, Cremona 1613年

“Forged Iron Nail Marks” Hieronymus Amati ( ca.1561-1630 ) Violino piccolo, Cremona 1613年

“Forged Iron Nail Marks” Pietro Giacomo Rogeri, Violin, Brescia 1710年

“Forged Iron Nail Marks” Pietro Giacomo Rogeri, Violin, Brescia 1710年

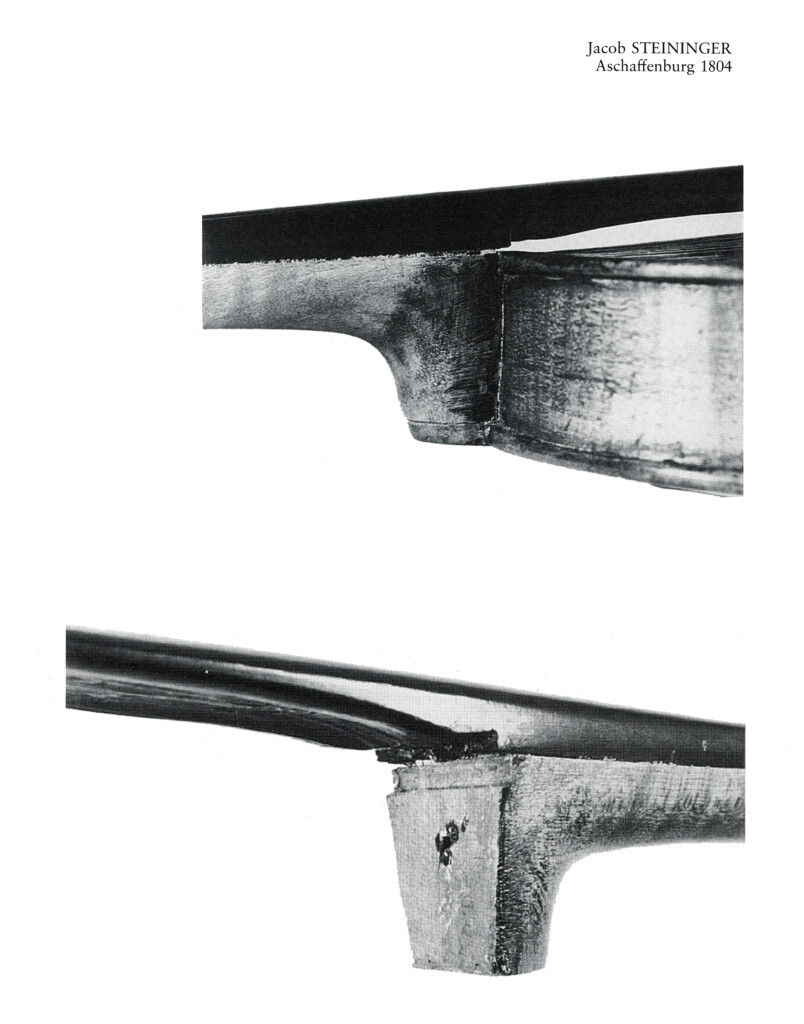

“Iron Nail Mark” Jacob Steininger Violin, Aschaffenburg 1804年

“Iron Nail Mark” Jacob Steininger Violin, Aschaffenburg 1804年

“Iron Nail Mark” Old German violin

“Iron Nail Mark” Old German violin

“Forged Iron Nails” Andrea Guarneri / Tenor viola 1664年

“Forged Iron Nails” Andrea Guarneri / Tenor viola 1664年

“Forged Iron Nails” Andrea Guarneri / Tenor viola 1664年

“Forged Iron Nails” Andrea Guarneri / Tenor viola 1664年

“Forged Iron Nails” Jacob Stainer Violin, Absam 1679年

“Forged Iron Nails” Jacob Stainer Violin, Absam 1679年

ピエタ慈善院付属音楽院の楽器

“Ospedale della Pietà” ( オスペダーレ・デッラ・ピエタ ) – Antonio Vivaldi ( 1678-1741 ), 1703-1713.

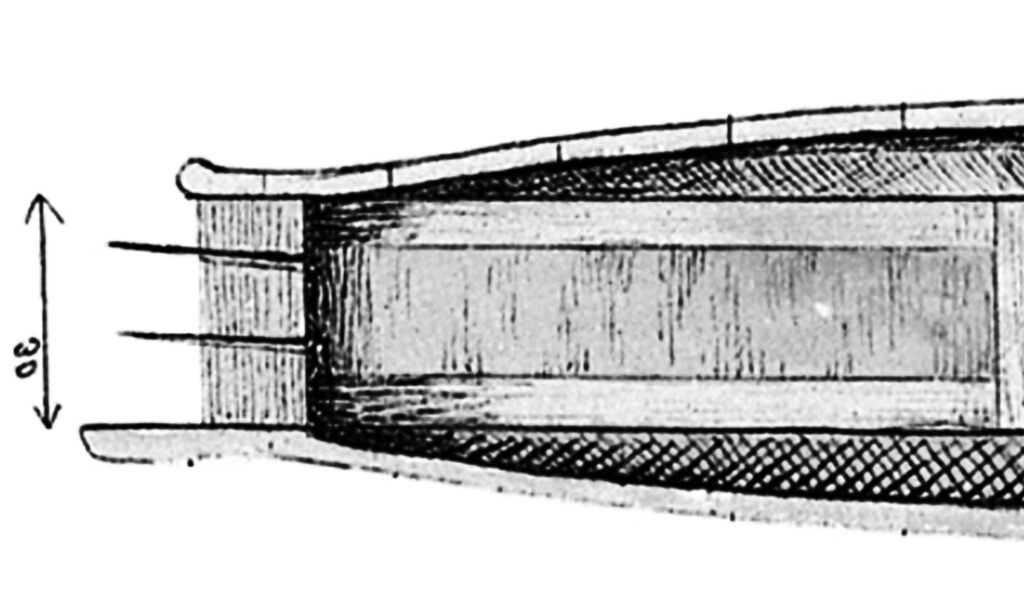

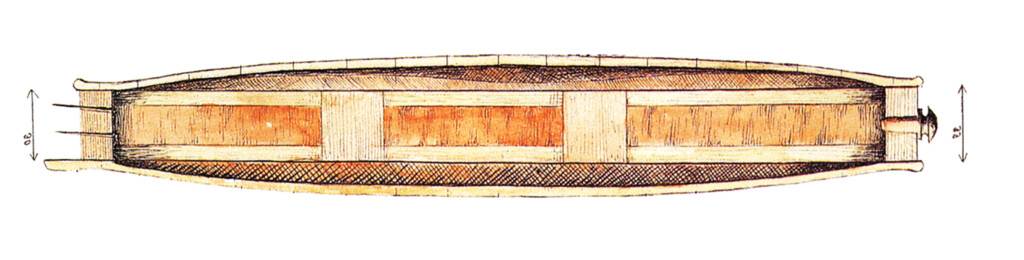

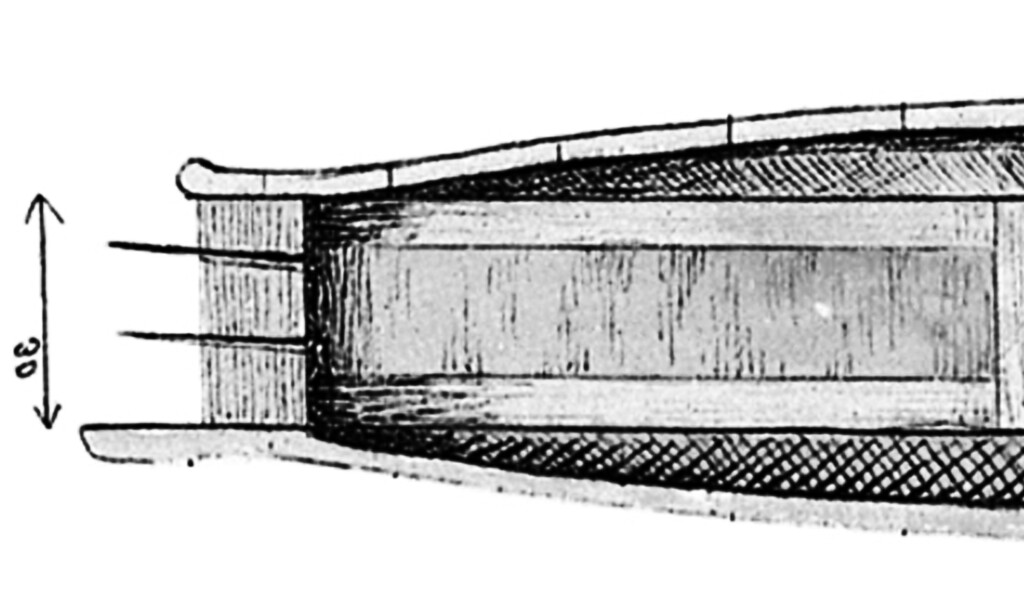

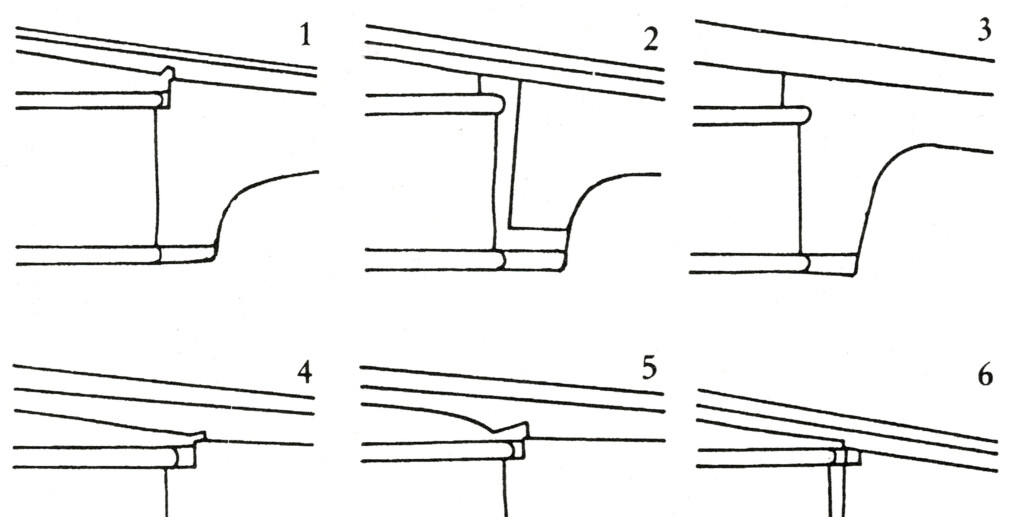

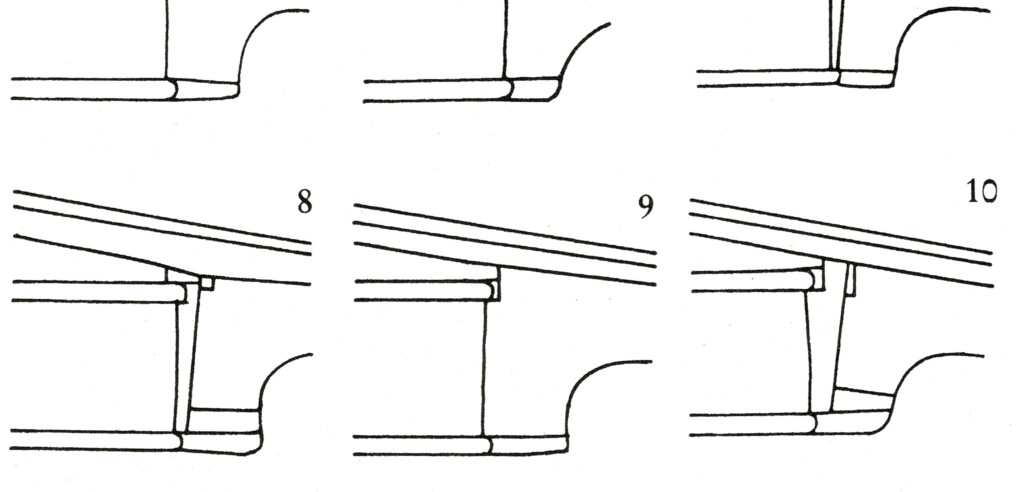

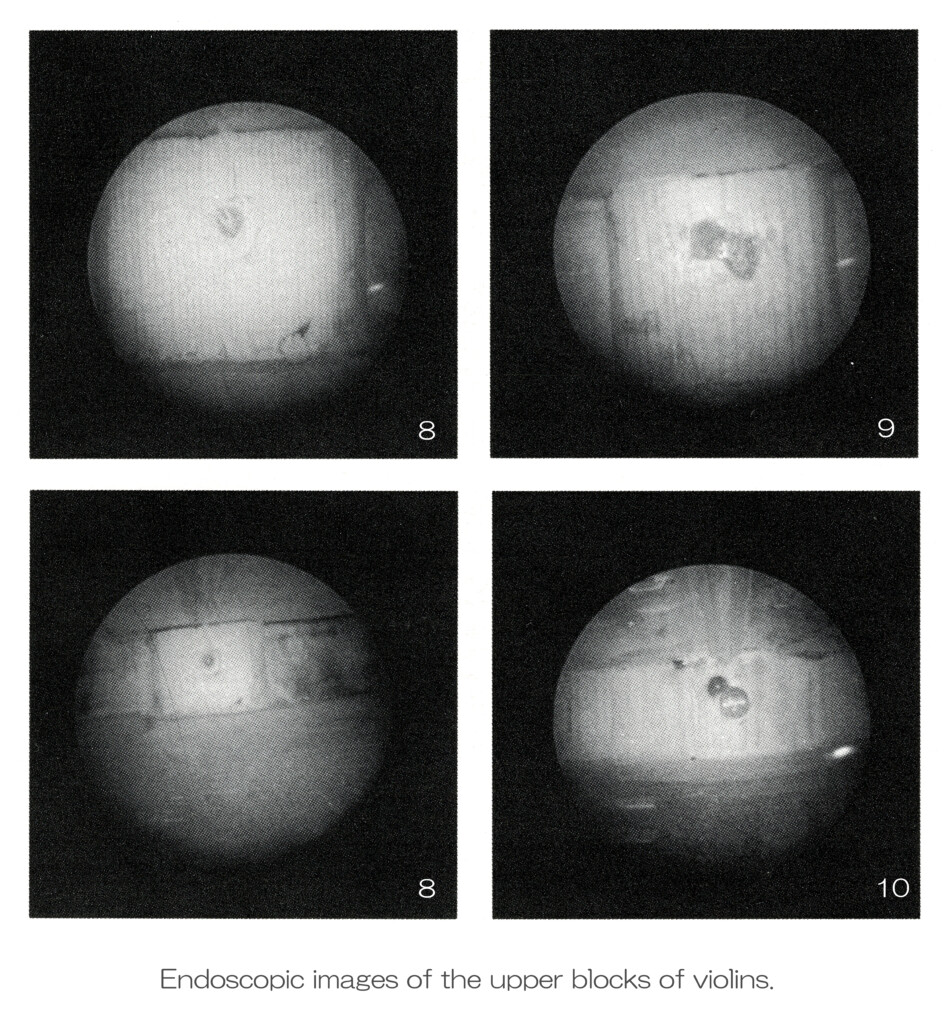

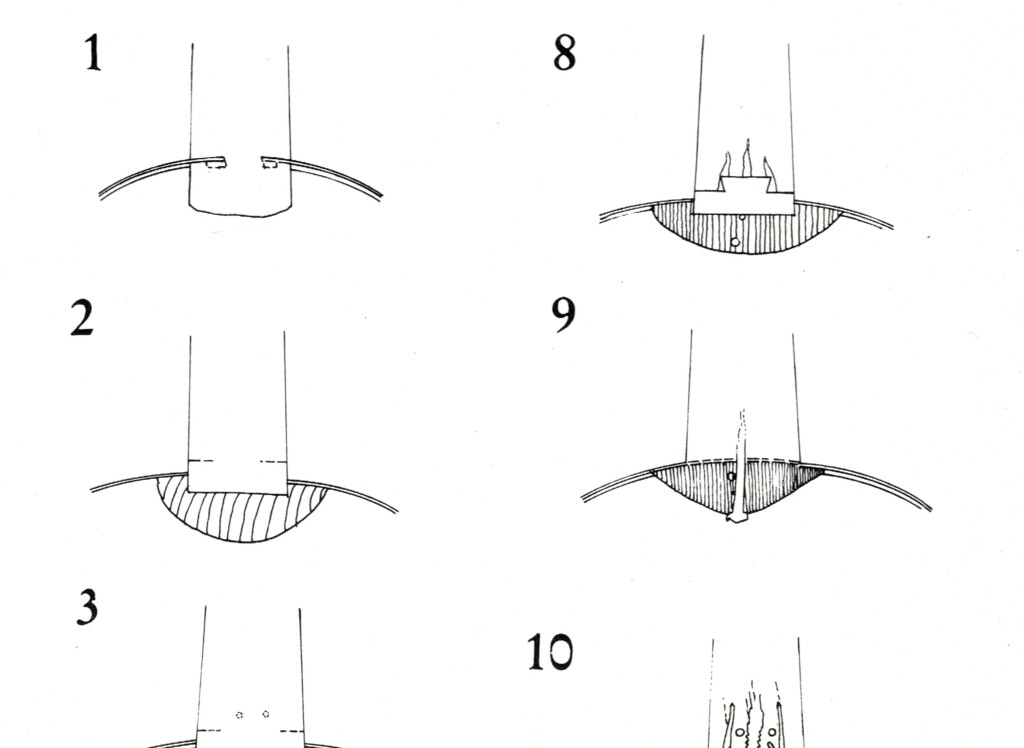

『 Musical Instruments of the Institute of Pieta of Venice 』Venice – May 14, 1990 / Marco Tiella, Luca Primon

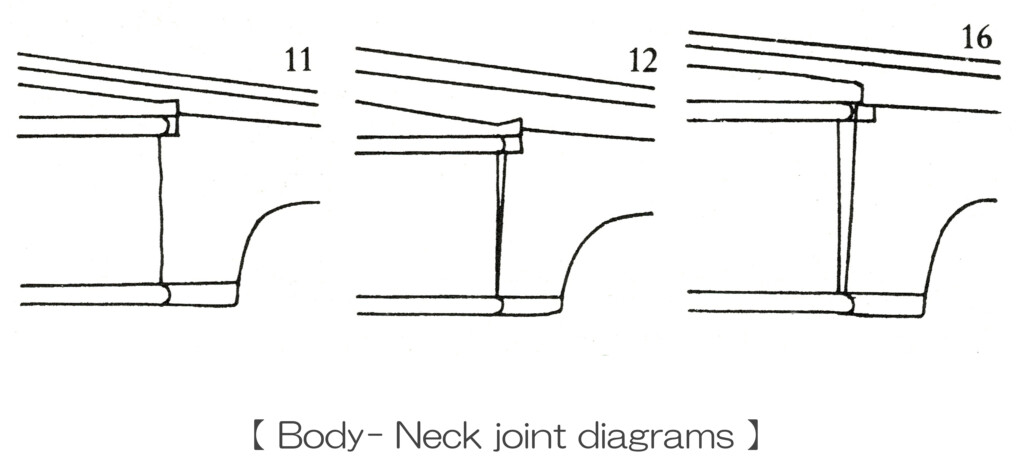

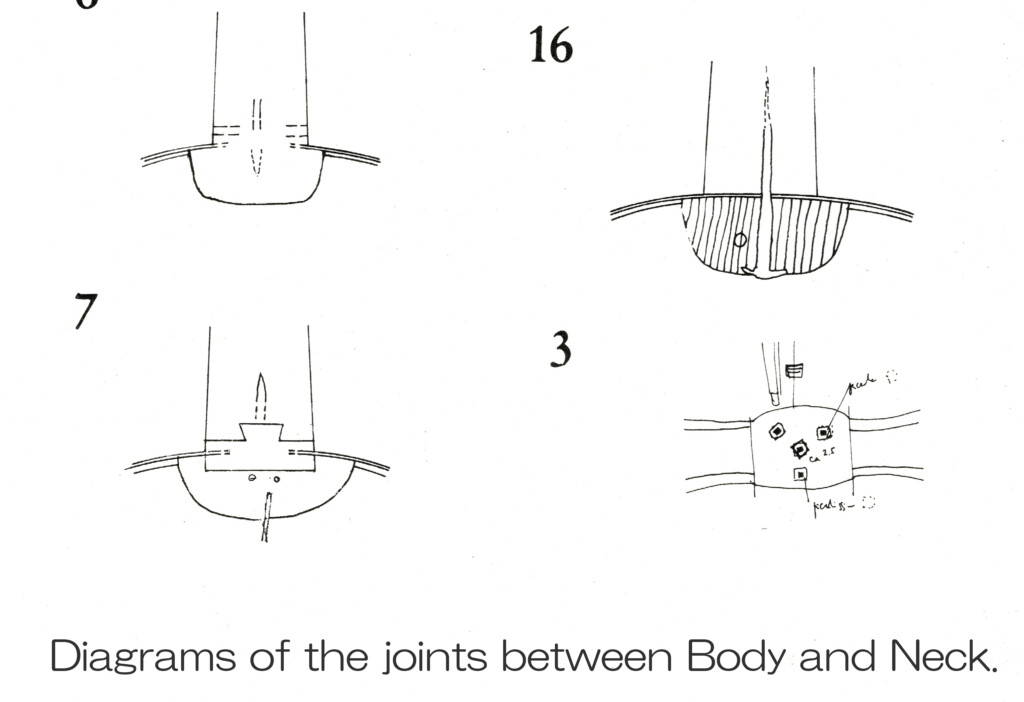

Diagrams of the joints between Body and Neck

No.9 / Violin – Mathias Hornsteiner Mittenwald an der Jsar.795. / Terminus post quem 1709.

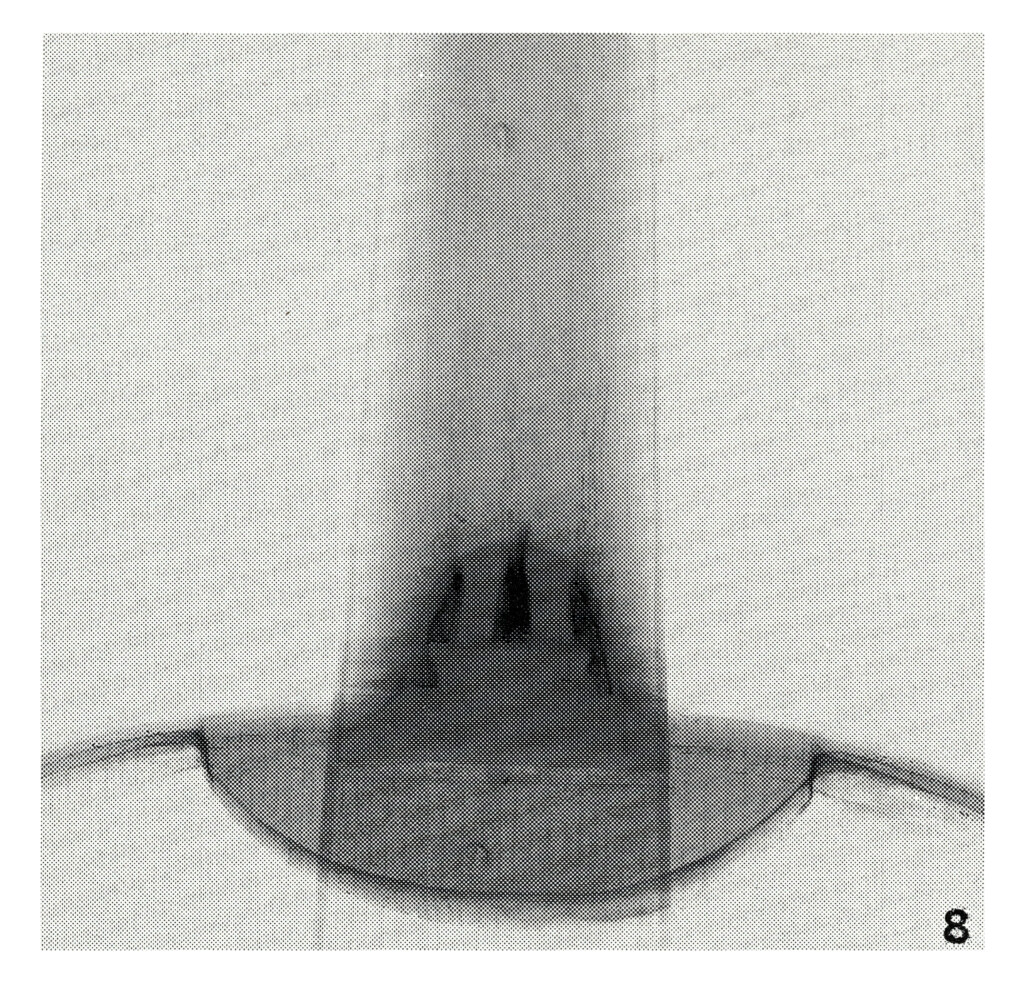

Diagrams of the joints between Body and Neck No.8 / Violin – Petrus Guarnerius Filius Joseph, Anno 1751.

Diagrams of the joints between Body and Neck No.8 / Violin – Petrus Guarnerius Filius Joseph, Anno 1751.

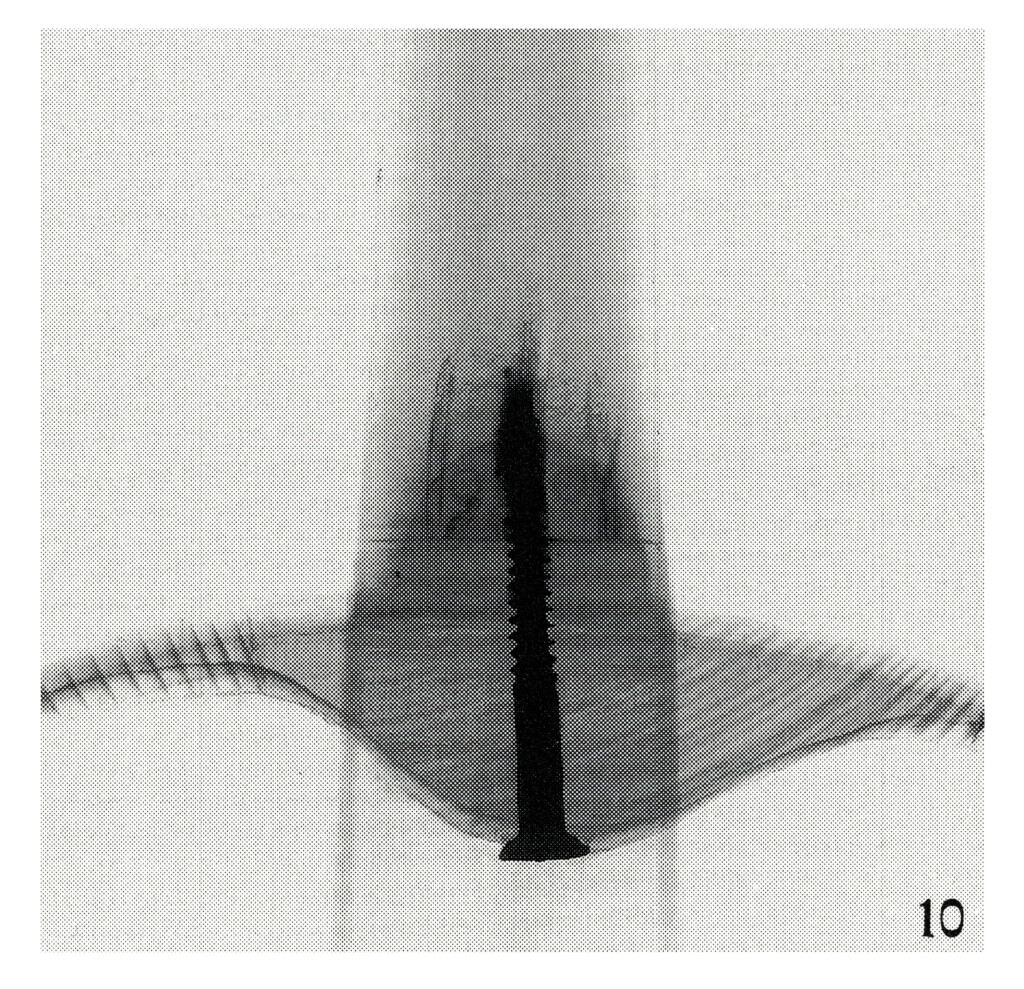

Diagrams of the joints between Body and Neck No.10 / Violin – Andrea Guarnieri Cremona, Anno 1654.

Diagrams of the joints between Body and Neck No.10 / Violin – Andrea Guarnieri Cremona, Anno 1654.

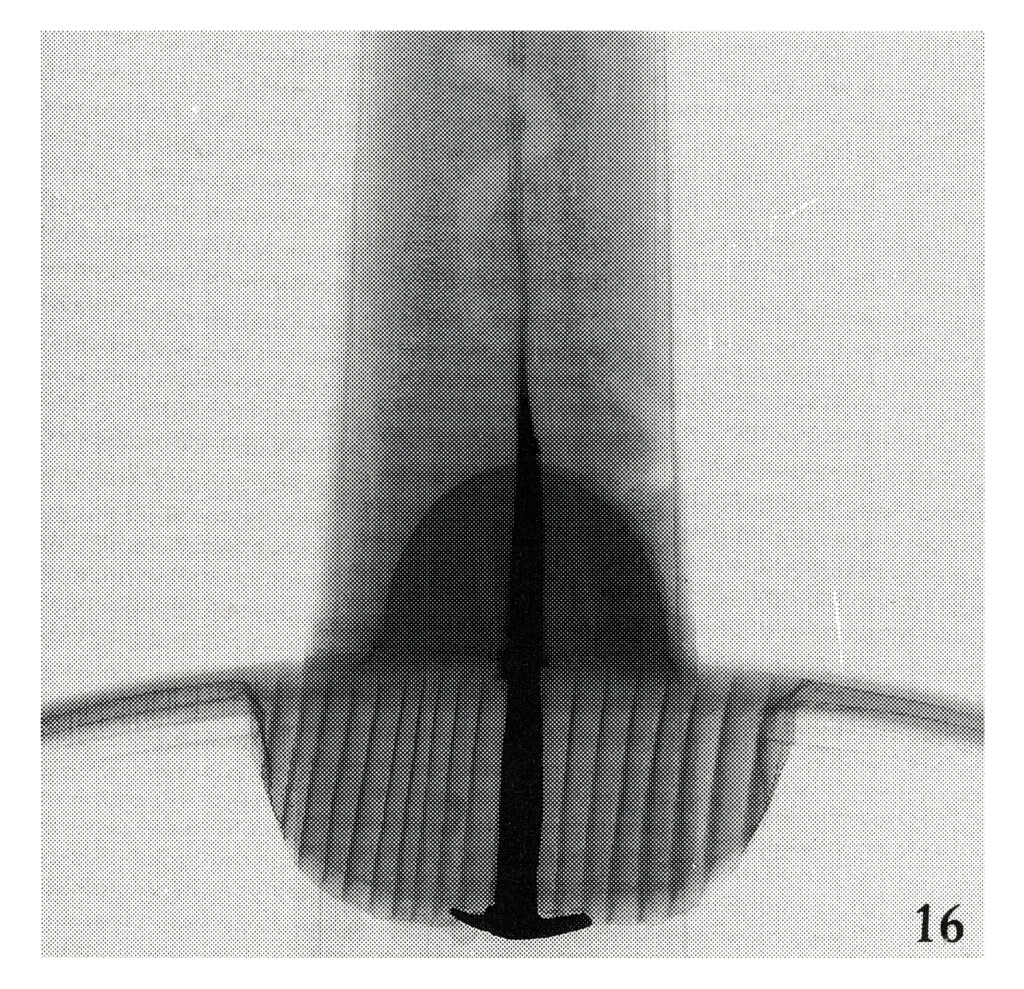

Diagrams of the joints between Body and Neck No.16 / Viola – Senza etichetta – Terminus post quem 1717.

Diagrams of the joints between Body and Neck No.16 / Viola – Senza etichetta – Terminus post quem 1717.

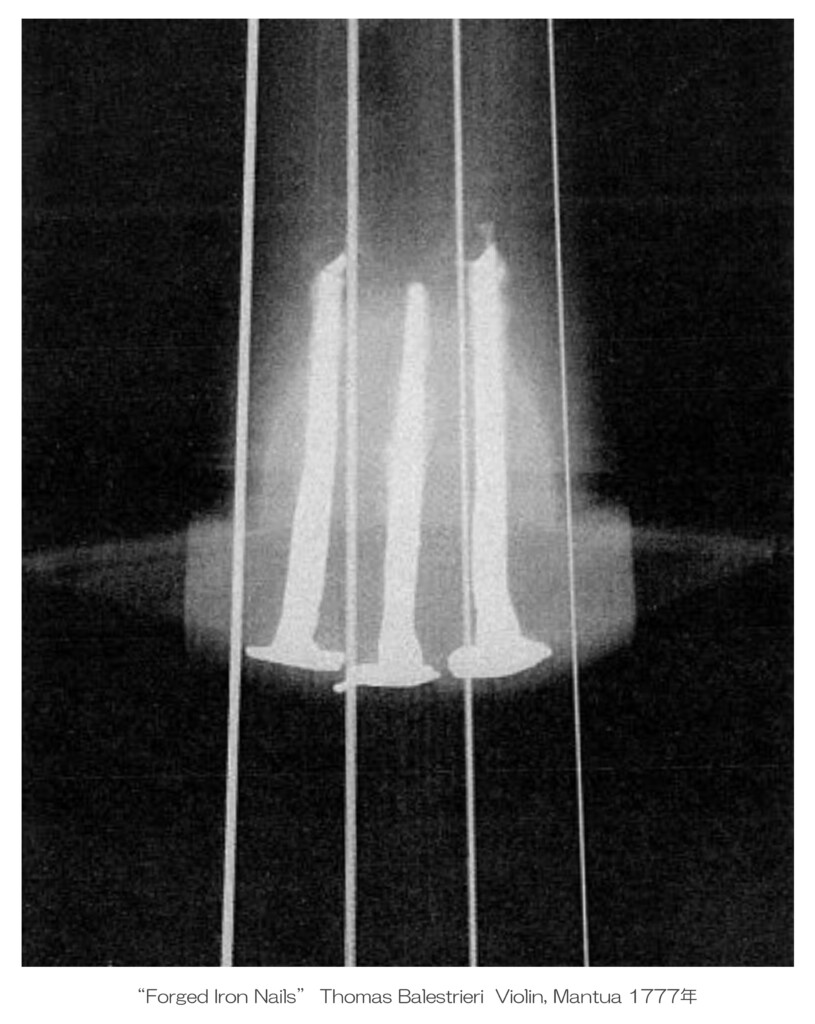

“Forged Iron Nails” Thomas Balestrieri Violin, Mantua 1777年

“Forged Iron Nails” Thomas Balestrieri Violin, Mantua 1777年

“Forged Iron Nail” An ancient Violin from Mittenwald.

“Forged Iron Nail” An ancient Violin from Mittenwald.

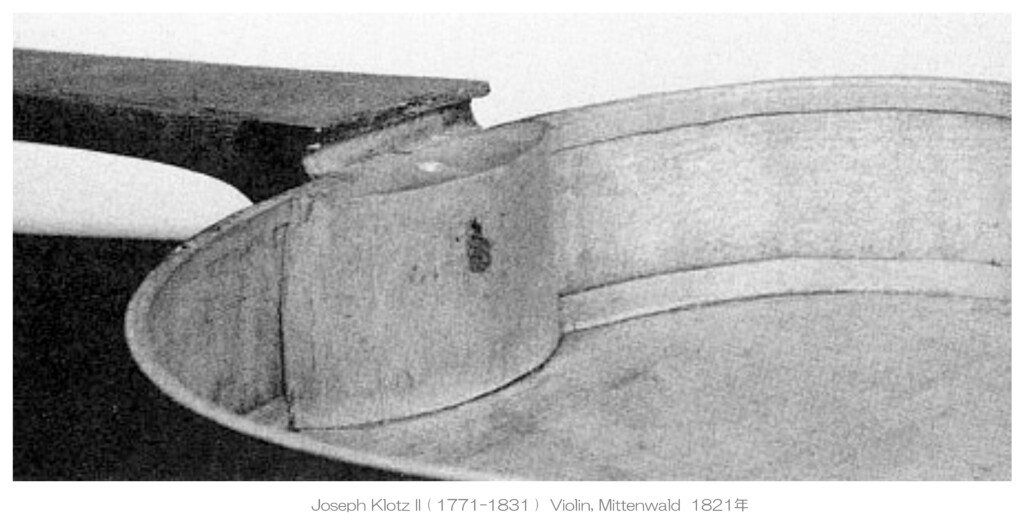

“Forged Iron Nail” Joseph Klotz II ( 1771–1831 ) Violin, Mittenwald 1821年

“Forged Iron Nail” Joseph Klotz II ( 1771–1831 ) Violin, Mittenwald 1821年

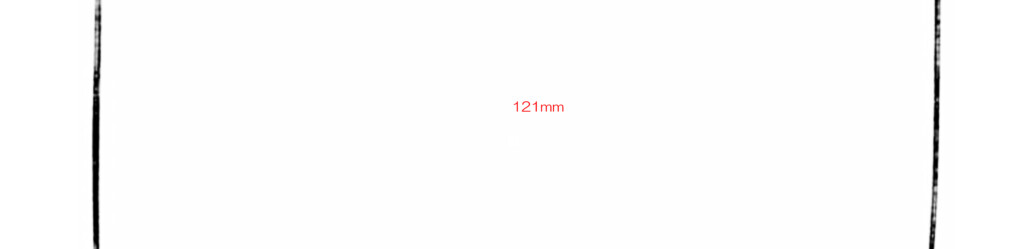

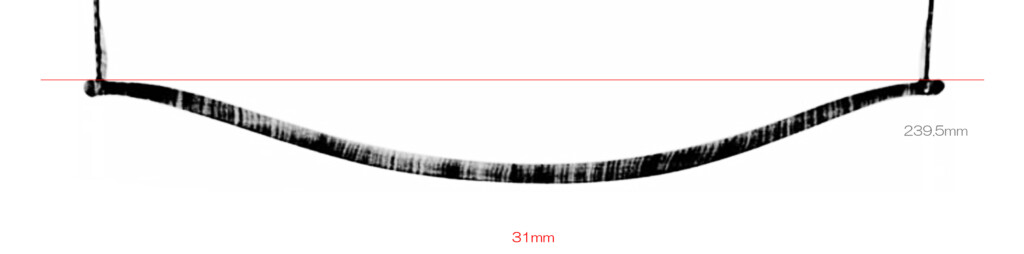

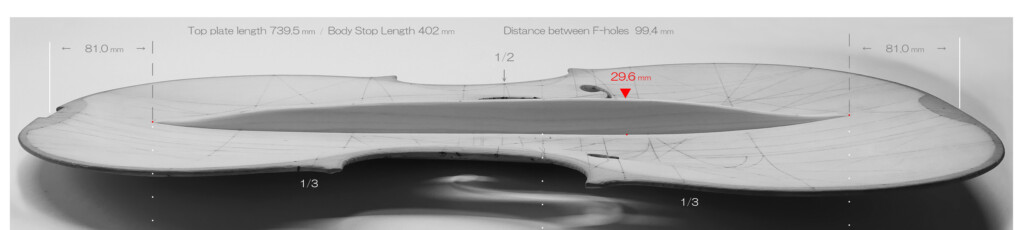

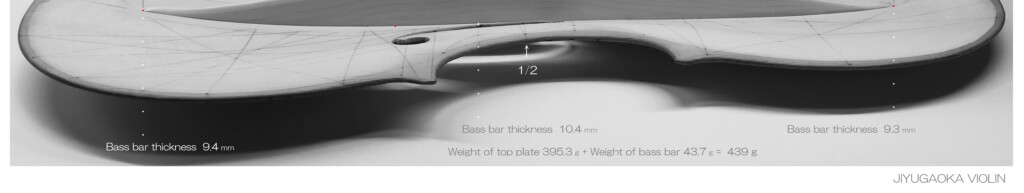

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ), Bubenreuth 1992年、 “Adaptation” November 16, 2024, Tokyo.

R. Paesold Violin ( Model No. 811 ), Bubenreuth 1992年、 “Adaptation” November 16, 2024, Tokyo.

右側3本( 2.5g )が ドイツ製バイオリンに埋め込んだもので、左側3本が 現在 製作している自作チェロのために 規格を決定し削った鍛造鉄釘です。やはり、チェロ用は 最小限としても 3本で6.1gと、それなりの重さとなります。

また 余談ですが、19世紀初頭から 鍛造鉄釘の役割を “木ネジ”に代替させた弦楽器製作者が現れました。

彼らが 改作や修理をした弦楽器の中には『メシア・ストラディヴァリウス』のように、複雑な状況となっているものがあります。

“Wood Screw” Giovanni Battista Ceruti Violin, Cremona 1805年

“Wood Screw” Giovanni Battista Ceruti Violin, Cremona 1805年

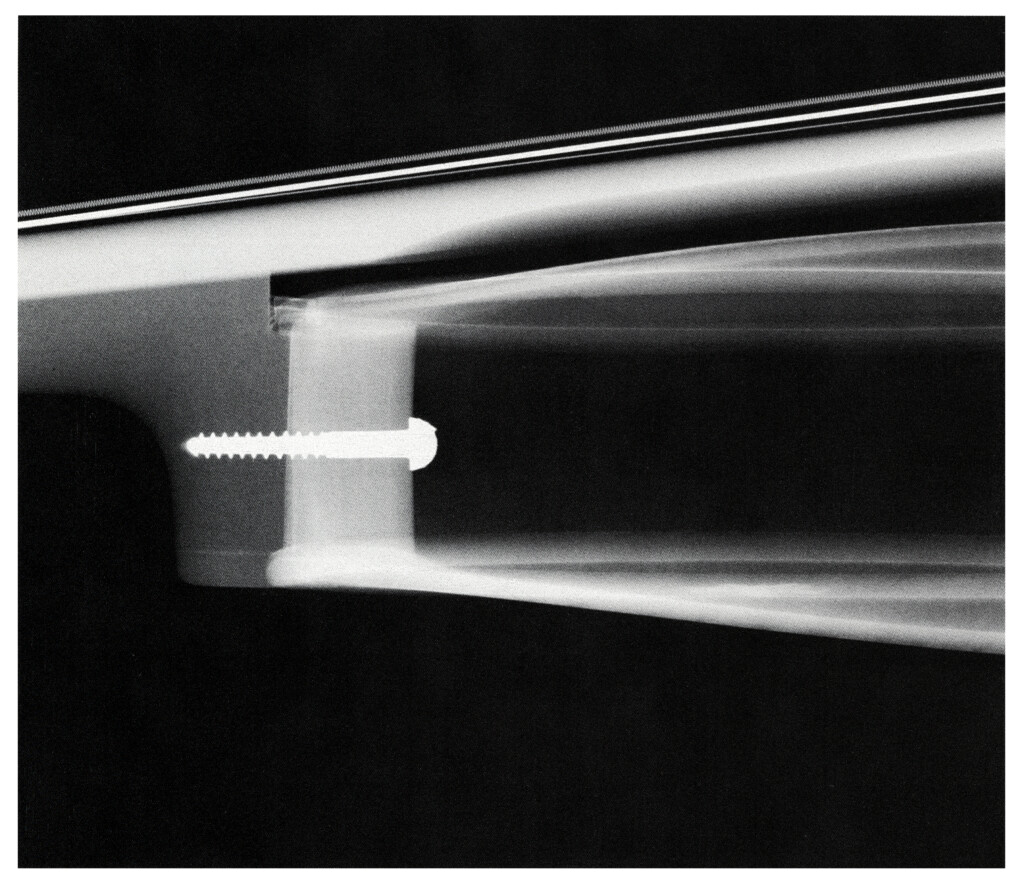

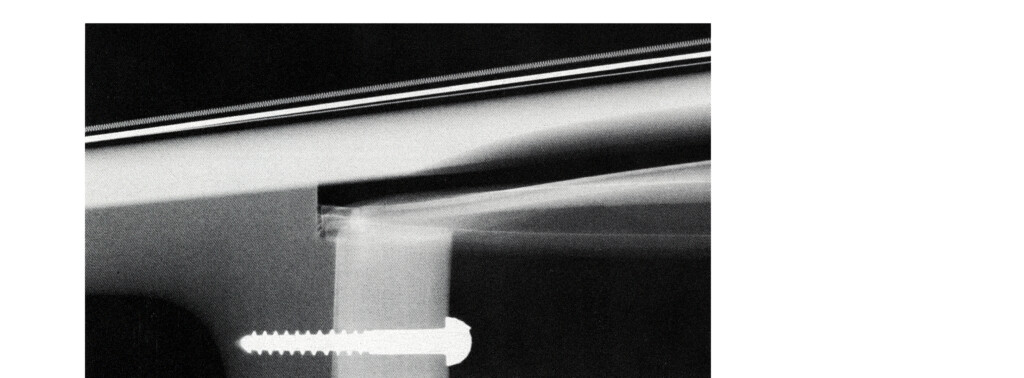

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Round head wood screw” Jean Baptiste Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年

“Forged Nails and Round head wood screw” J.B.Vuillaume ( 1798-1875 ) Violin, No.2209 “Ex Hubermann” 1856年 – “Messiah Stradivarius 1716”

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Messiah Stradivarius 1716” Forged Nails and Round head wood screw

“Wood Screw” Ludovico Rastelli ( 1801-1878 ) Violin, Genoa 1870年

“Wood Screw” Ludovico Rastelli ( 1801-1878 ) Violin, Genoa 1870年

“Wood Screw Mark” Pietro Messori (1870-1952) Violin, Modena 1927年

“Wood Screw Mark” Pietro Messori (1870-1952) Violin, Modena 1927年

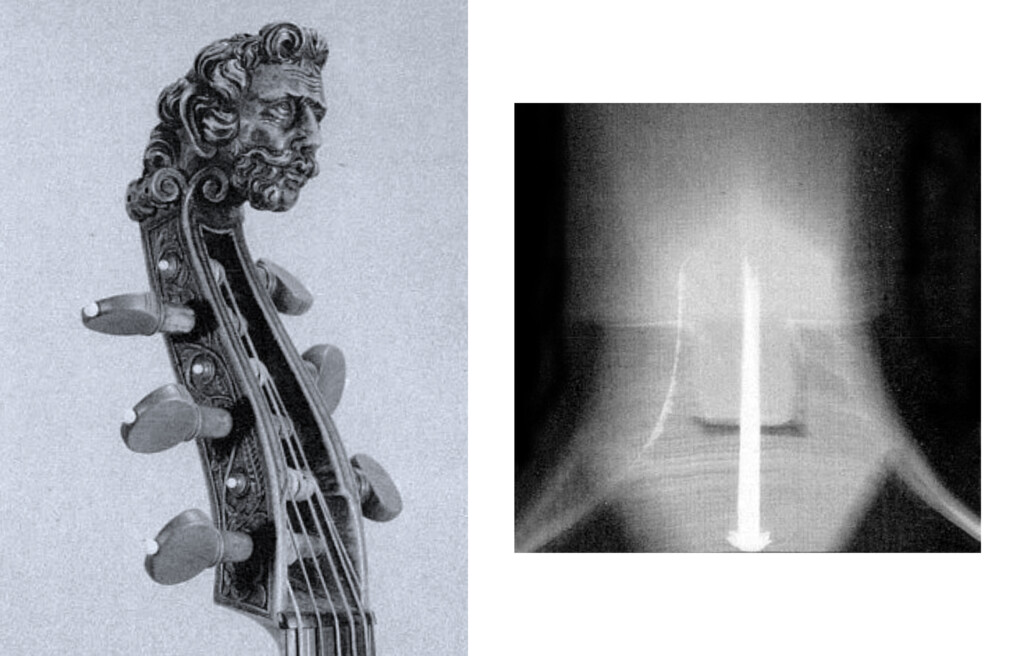

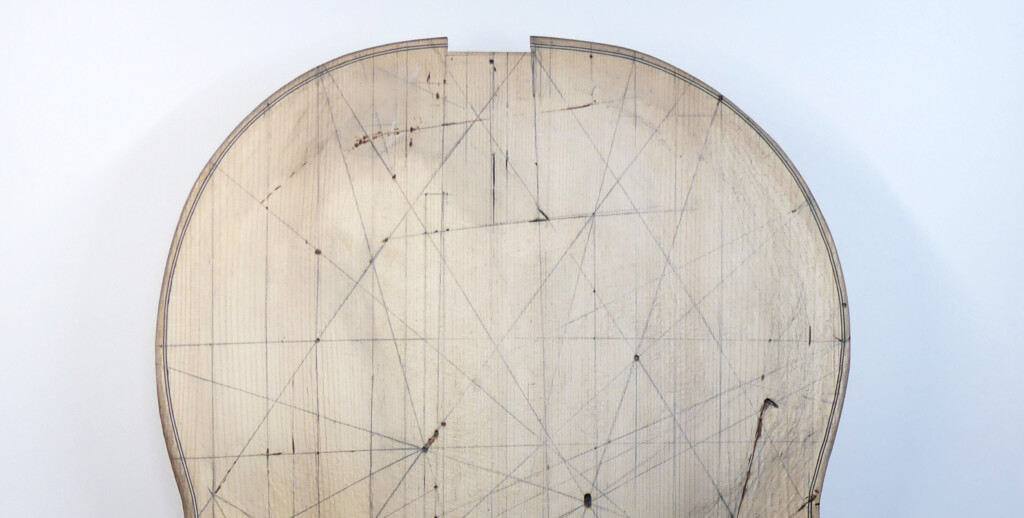

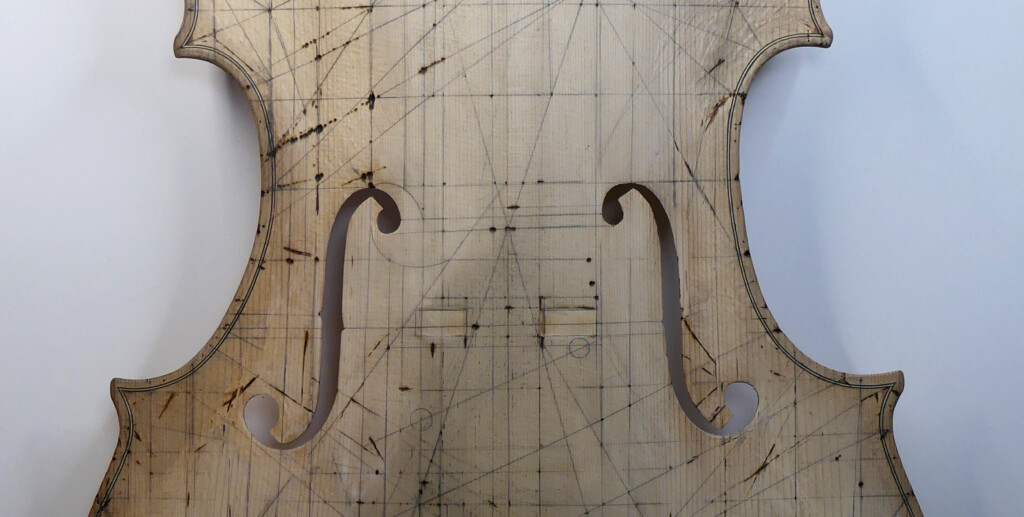

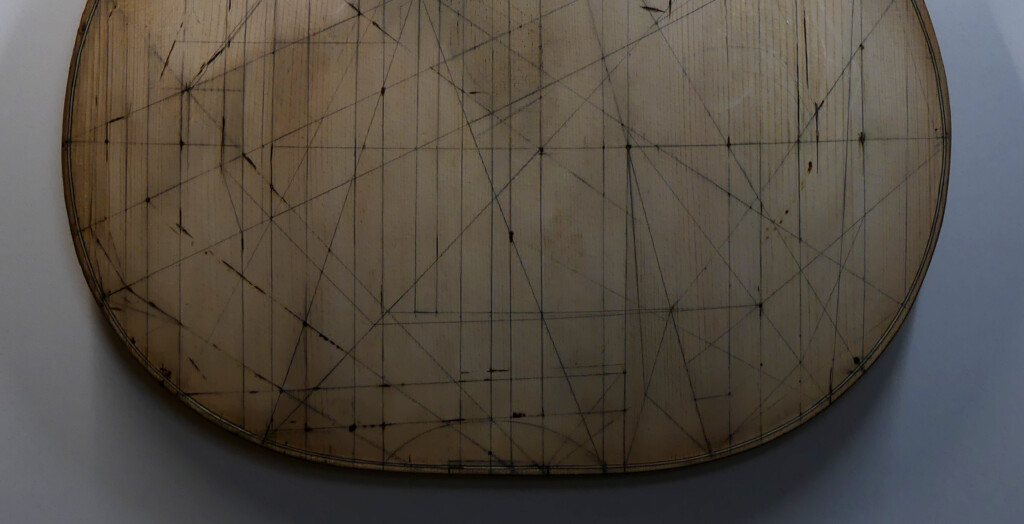

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Neck Pattern, “Viola da Gamba” 1701.

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Neck Pattern, “Viola da Gamba” 1701.

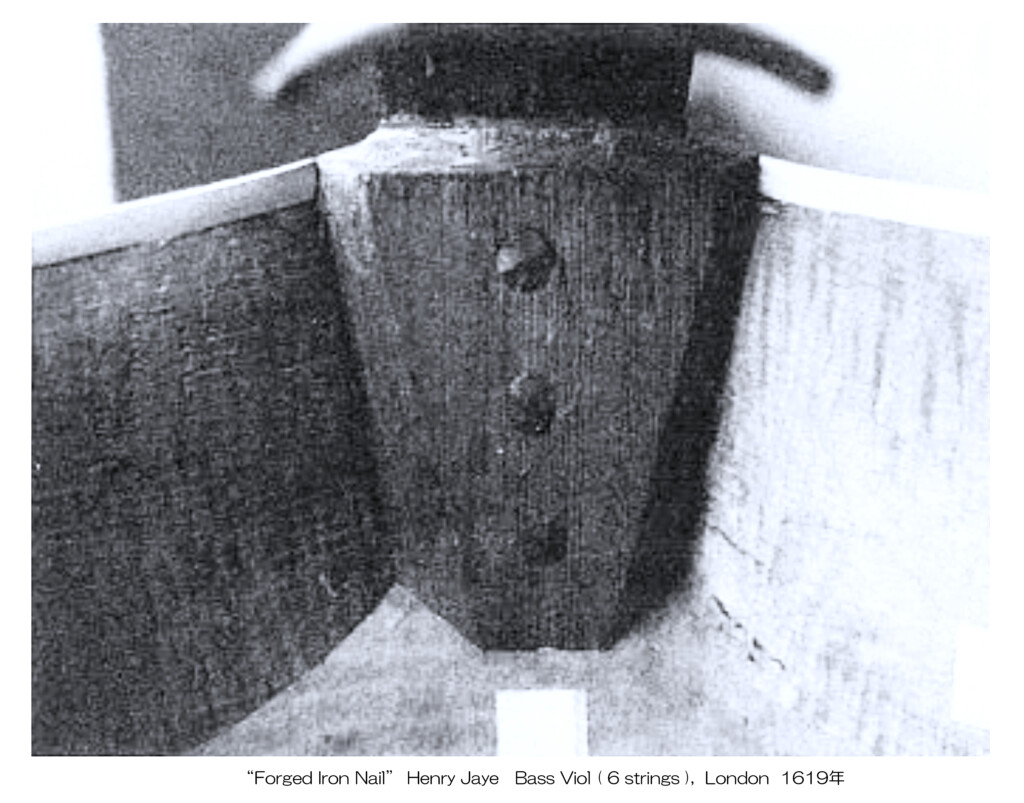

“Forged Iron Nail” Henry Jaye, Bass Viol ( 6 strings ), London 1619年

“Forged Iron Nail” Henry Jaye, Bass Viol ( 6 strings ), London 1619年

“Forged Iron Neil Marks” Bass viol, John Pitts 1675年

“Forged Iron Neil Marks” Bass viol, John Pitts 1675年

“Bass viol” Michel Colichon, Paris. 1687年以降

“Bass viol” Michel Colichon, Paris. 1687年以降

“Forged Iron Nails” Bass Viol ( 6 strings ), Barak Norman, London 1718年

“Forged Iron Nails” Bass Viol ( 6 strings ), Barak Norman, London 1718年

“Cittern” possibly by Petrus Rautta, England 1579年

“Cittern” possibly by Petrus Rautta, England 1579年

Gasparo da Salo( ca.1542 – ca.1609 ), Brescia ca.1560

Gasparo da Salo( ca.1542 – ca.1609 ), Brescia ca.1560

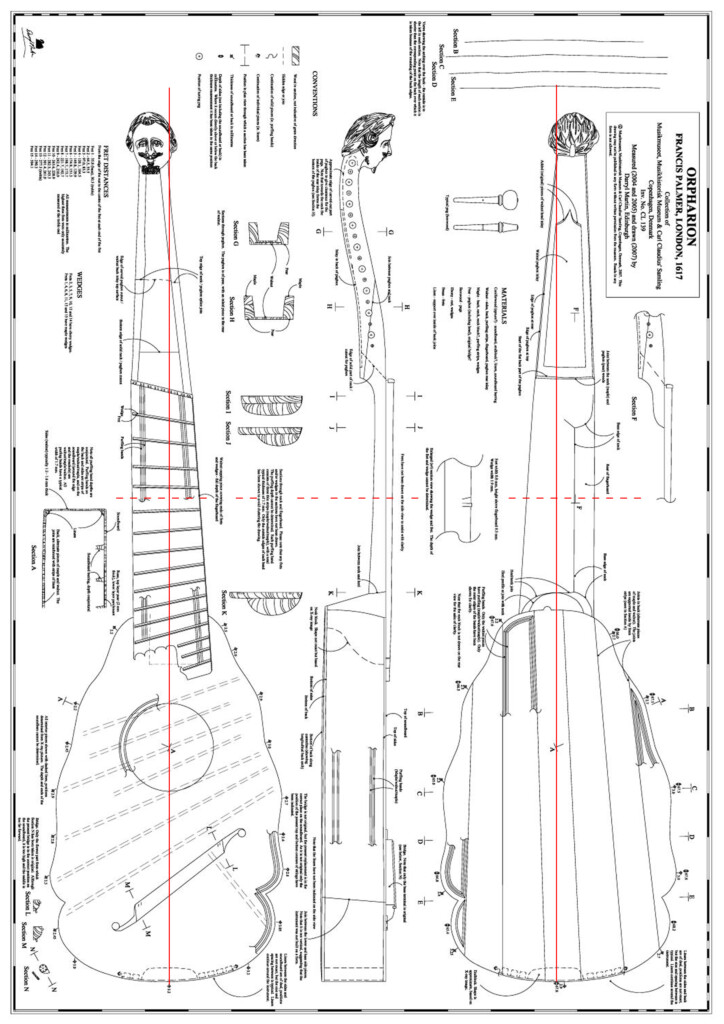

“Orpharion” Francis Palmer, London 1617年

“Orpharion” Francis Palmer, London 1617年

“Orpharion” back

“Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃

“Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃

“Cittern” Rafaello a Urbino, 1538年頃

“Forged Iron Nails” Smithsonian Insti / Cello ( Joannes Baptista Tononi Bologna 1740 )

“Forged Iron Nails” Smithsonian Insti / Cello ( Joannes Baptista Tononi Bologna 1740 )

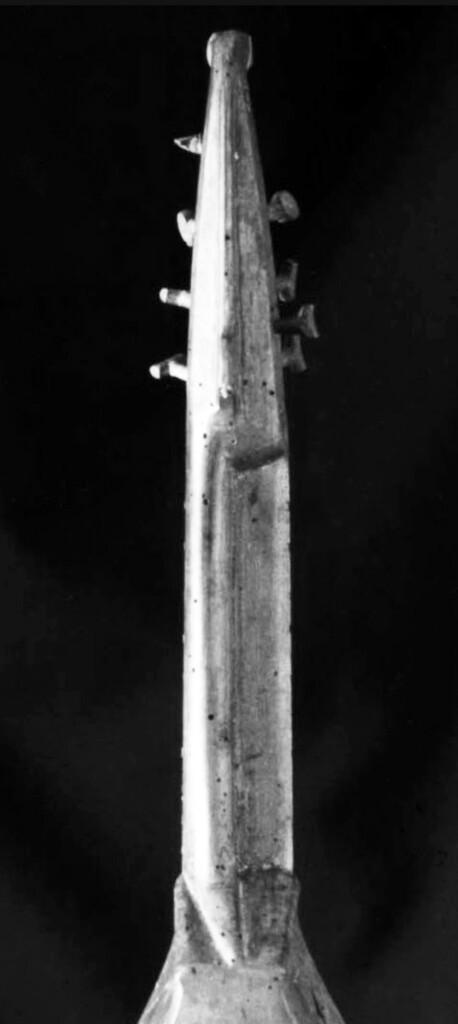

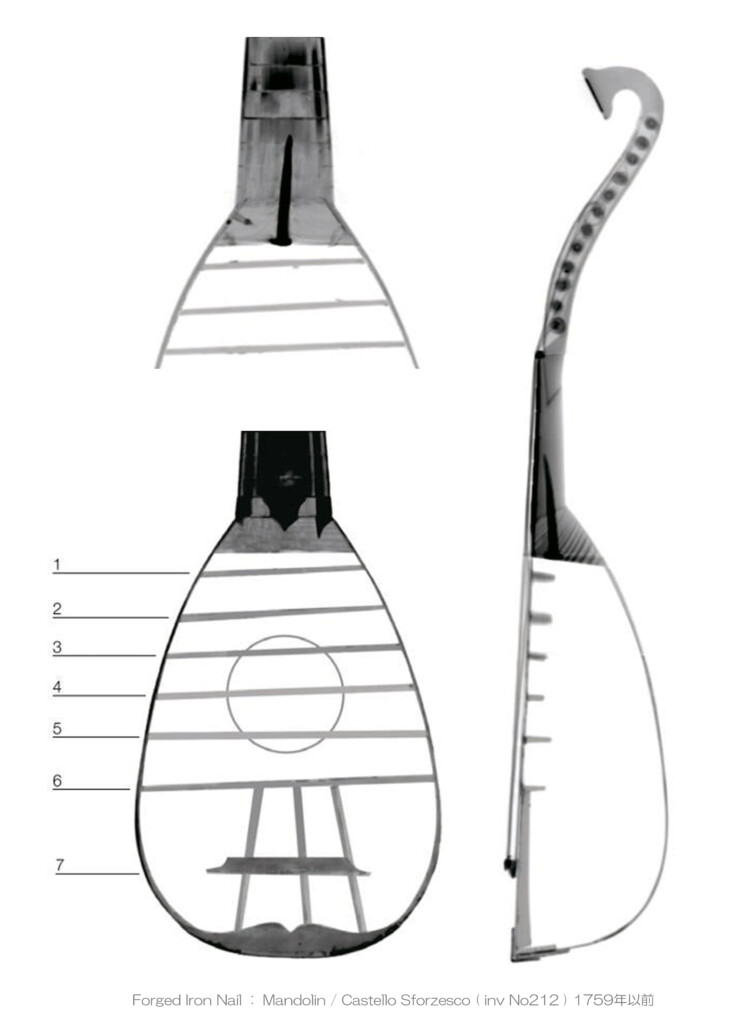

“Forged Iron Nail” Mandolin – Castello Sforzesco ( inv No.212 ), 1759年以前

“Forged Iron Nail” Mandolin – Castello Sforzesco ( inv No.212 ), 1759年以前

“Forged Iron Nail” Matheus Buchenberg, Brussels 1570年

“Forged Iron Nail” Matheus Buchenberg, Brussels 1570年

“Forged Iron Nail” Matheus Buchenberg, Brussels 1570年

Starting today, I have five 27-inch 4K monitors. I’m so happy!

Starting today, I have five 27-inch 4K monitors. I’m so happy!

Current weight 1515.4g

Current weight 1515.4g