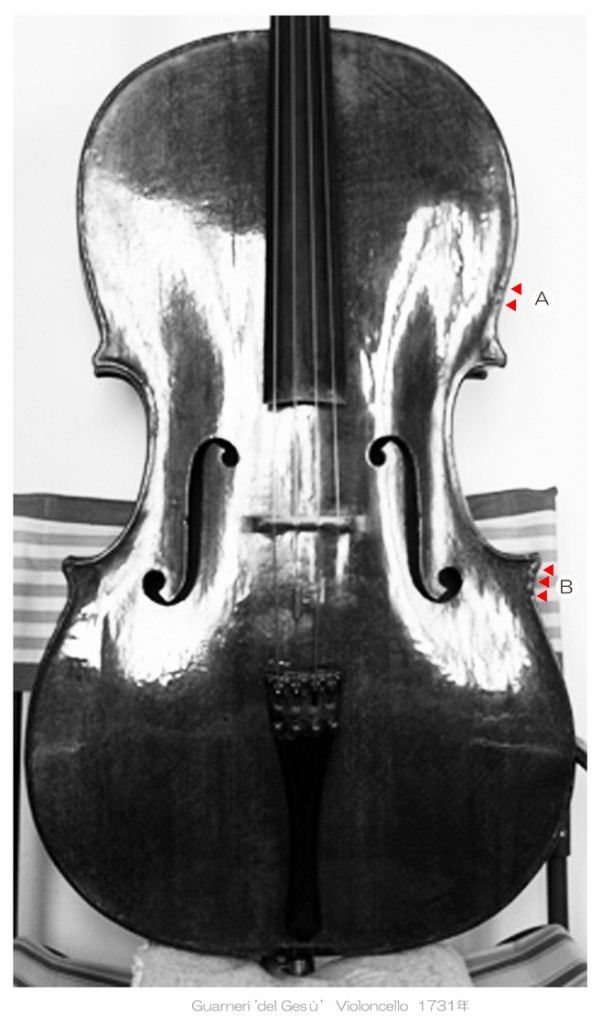

響胴が歪むことがあるのを念頭において オールド・チェロの表板 板厚を測ると、不思議に思えるほど薄く作られていることがわかります。

そこで その薄さを理解するために、チェロ表板の重さをいくつか並べてみます。

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 )

Cello, “Teschenmache” Milan 1757年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 )

Cello, “Teschenmacher” Milan, 1757年

Front 717.0 – 339.3 – 247.1 – 420.9

Back 712.2 – 332.7 – 237 – 419

Stop 391.1mm

総重量 2584g

表板の重さ 319g ( アーチ 28.4mm )

裏板の重さ 464g ( アーチ 36.4mm )

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 )

Cello, “Ngeringa” Piacenza, 1744年

Front 716.8 – 338.8 – 231.2 – 425.9

Back 716.6 – 340 – 228.7 – 423.3

Stop 391.0mm

総重量 2456g

表板の重さ 387g ( アーチ 25.4mm )

裏板の重さ 482g ( アーチ 30.9mm )

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 )

Cello, “Ngeringa” Piacenza 1744年

例示した ガダニーニに限らず、 オールド・チェロの表板は 本当に薄く軽やかです。ですから、新作チェロでも オールド・チェロを参考にして製作されていれば当然そうなります。

たとえば 2015年に 私が製作したチェロの表板は 396g でした。

Joseph Naomi Yokota ( 1960 – ) Cello, 2015年

Front 745.5 – 347.0 – 243.0 – 449.0

Back 741.0 – 356.5 – 239.5 – 448.0

Stop 404.0mm

総重量 2389.2g

表板の重さ 396g ( アーチ 28.7mm )

裏板の重さ 548g ( アーチ31.8mm )

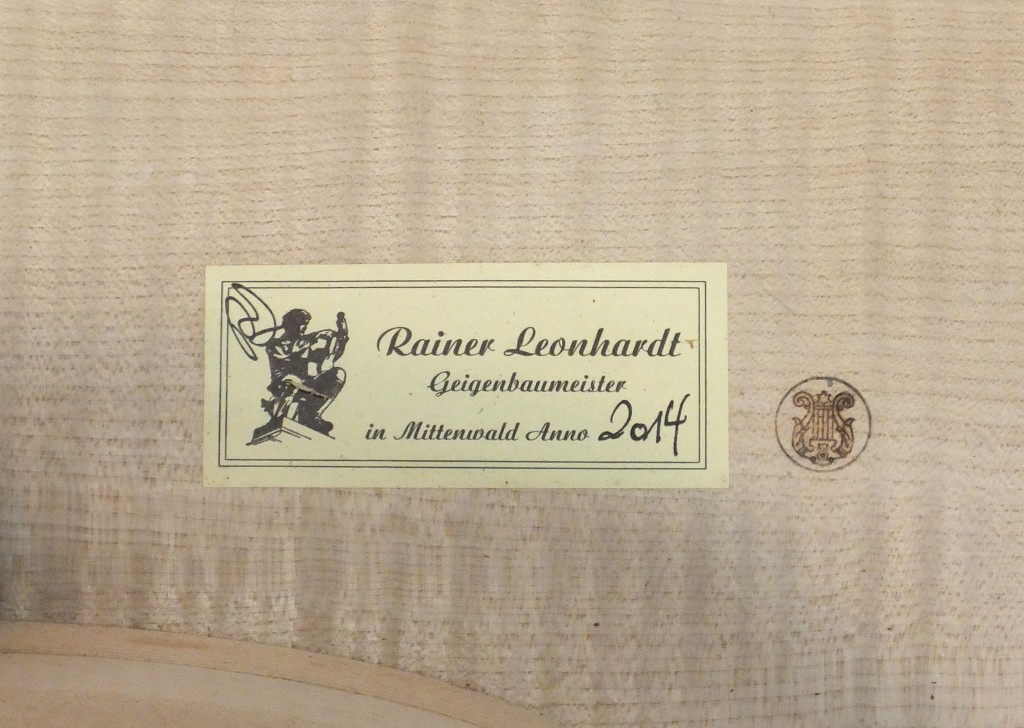

しかし、 2014年のドイツ製で 響きが悪くなり ひび割れも入ってしまったので、2017年に 私が 割れの修理と バスバー交換をしたサドル・クラック対策がされたチェロの 表板重量は 535g でした。

Rainer Leonhardt Cello, Mittenwald 2014年

Rainer Leonhardt Cello, Mittenwald 2014年

因みに、これを製作した Rainer Leonhardt の 父親である Wilfried Leonhardt が 1995年に製作した表板の重量は 487g でした。

ですから、息子である Rainer Leonhardt の チェロ表板は、父親のものより 表板重量が 10パーセント増しとなっている訳です。

(左) Wilfried Leonhardt Cello, Mittenwald 1995年 ( Front 752 – 347 – 239 – 434 ) 487g

(左) Wilfried Leonhardt Cello, Mittenwald 1995年 ( Front 752 – 347 – 239 – 434 ) 487g

(中) Harald Bächle Cello, Hausen 1998年 ( Front 755 – 348 – 239 – 439 ) 490g

(右) Rainer Leonhardt Cello, Mittenwald 2014年 ( Front 760 – 345 – 243 – 440 ) 535g

それからドイツ製チェロの参考例としてもう一台くわえると、エルランゲンの北方の街 Hausenで Harald Bächle が 1998年に製作したチェロの表板重量は 490g でした。

このように製作年代を縦断して比較すると、現在 製作されているチェロの表板厚は 破損を心配して増やされていて・・ 過剰気味であると考えることが出来ます。

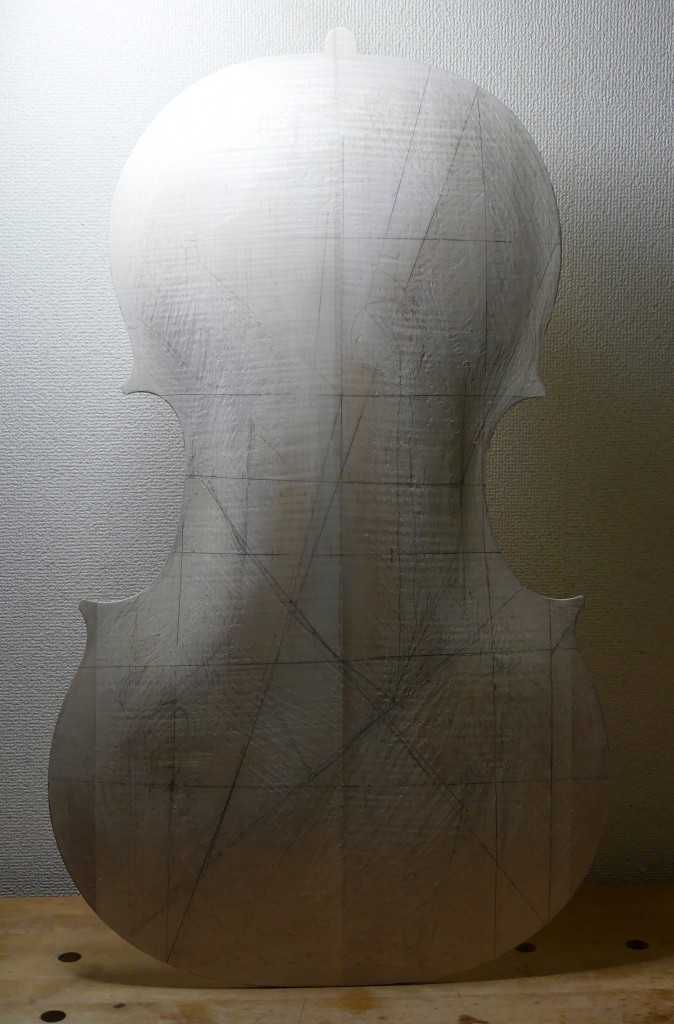

Joseph Naomi Yokota ( 1960 – ) Cello, 2022年

Joseph Naomi Yokota ( 1960 – ) Cello, 2022年

Joseph Naomi Yokota ( 1960 – ) Cello, 2022年

Joseph Naomi Yokota ( 1960 – ) Cello, 2022年

ただし それについては、チェロを製作した経験がある方なら 少なからず共感は出来るはずです。例えば・・ 私が いま製作しているチェロ表板 ( 仮アーチ厚さ 40.0mm ) は、約2240g です。

まだ 外側を成形する工程なので 内側は平面なのですから 重たいのは当然なのですが、これを今から 380g 程になるまで 削っていきます。

まるで、高級日本酒である 純米大吟醸の『 精米歩合 ( 磨かれた酒造用白米と原料玄米の重量割合 ) 』 のようですね。

つまり 精米歩合17% と同様に、380g にするということは 83% ( 1860g ) の高級なヨーロピアン・スプルース材を タップリ時間をかけて削りながら捨てるわけです。

因みに、表板より高価な楓材の裏板は 現在、アーチ35.1mm 重量 約4000gで、完成時の目標値は 570g です。

チェロの表板や 裏板を薄くするのは、パフリングを象嵌してから外側アーチ部を完全に削り終わったあと 内側部の削り込みをする段階ですが、いつも 胃が痛くなるような作業となります。

つまり、薄くて軽い表板は それなりの確信がある製作者でなければ作れないのです。

弦楽器製作者にとって、ヤーガー・チェロ弦セット 57.0kg 、ラーセン・マグナコアーセット 60.4kg などの張力が通年どころか・・ 数十年間のあいだ 響胴にかかり続けたとしても、破損して使用不能になることは なんとしても避けたいというのが当然の心理です。

ですから、そう思って古い楽器を考察したときに オールド弦楽器の割れた痕跡は 製作者の恐怖心を増大させます。

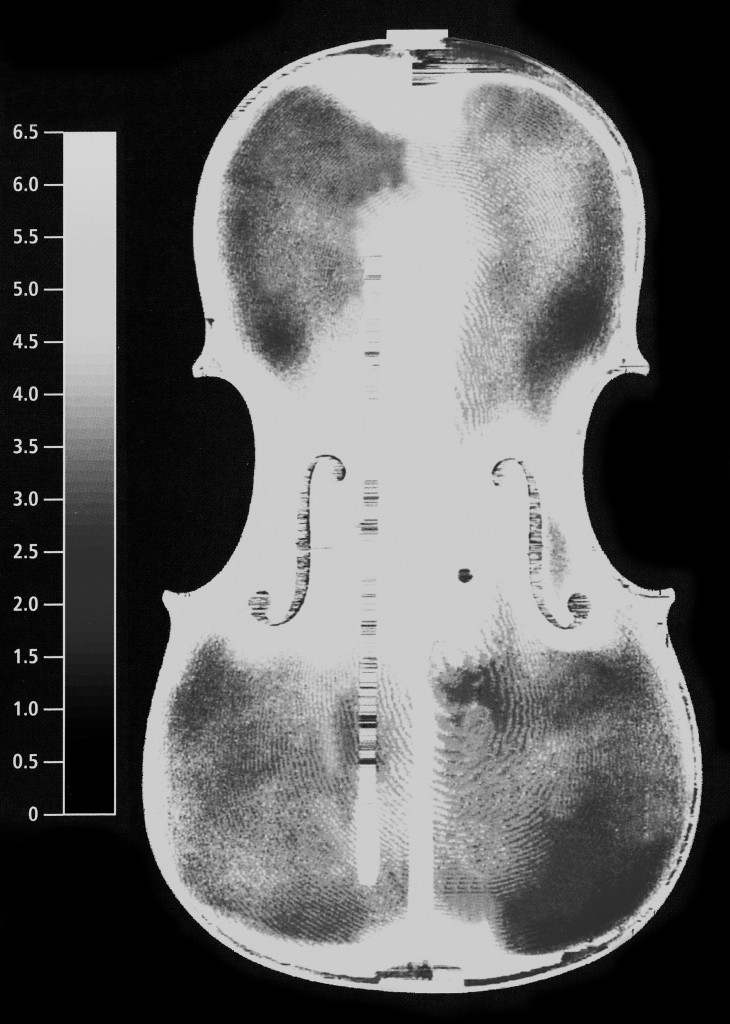

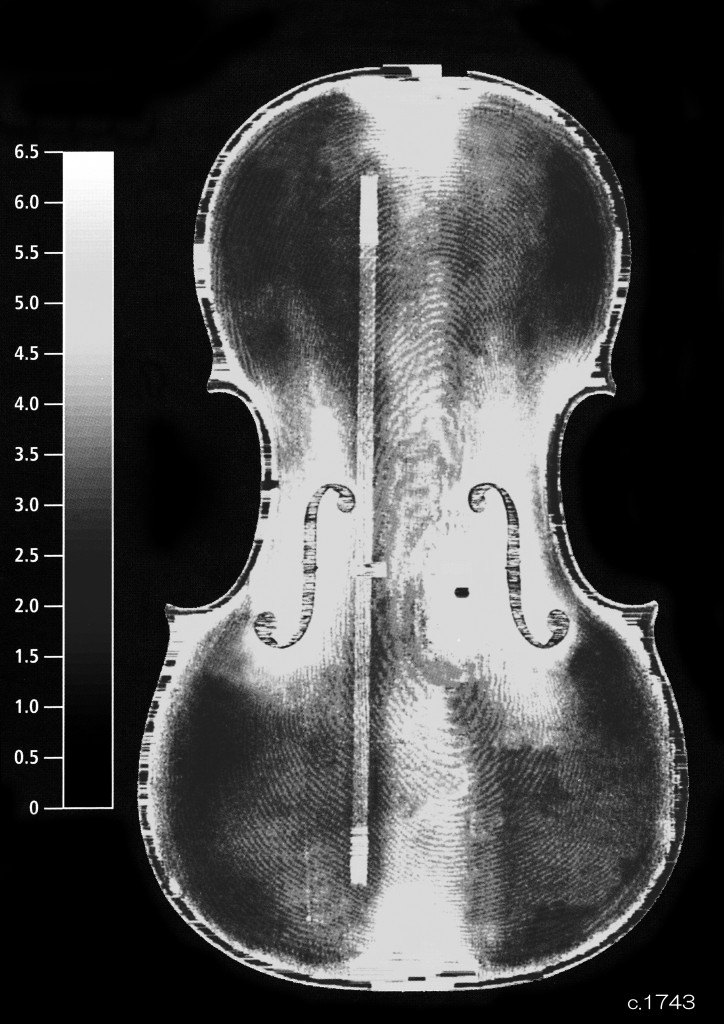

では ここで その実例として、ストラディバリウスを見てください。

Antonio Stradivari (ca.1644-1737 ) Violoncello “Stauffer – ex Cristiani” 1700年

Antonio Stradivari (ca.1644-1737 ) Violoncello “Stauffer – ex Cristiani” 1700年

この有名なチェロは CTスキャンした画像があるので 表板の割れが一目瞭然で確認できます。  Antonio Stradivari (ca.1644-1737 ) Violoncello “Stauffer – ex Cristiani” 1700年

Antonio Stradivari (ca.1644-1737 ) Violoncello “Stauffer – ex Cristiani” 1700年

CTスキャン画像で見える この修理痕跡だけでも、弦楽器製作者にとっては なかなか恐ろしいものです。

なお、見やすいように 割れを赤線にして全体の破損状況と照らし合わせてみると、バスバーに沿った年輪の割れの様子などから、やはり この表板も平らに変形したことにより これらの破損が生じたと判断できます。

【 平らに変形したコントラバス表板の紙モデル 】

ところで、古の弦楽器製作者が このように薄くて軽い表板を採用できた、その『 勝算 』はどこにあったのでしょうか。

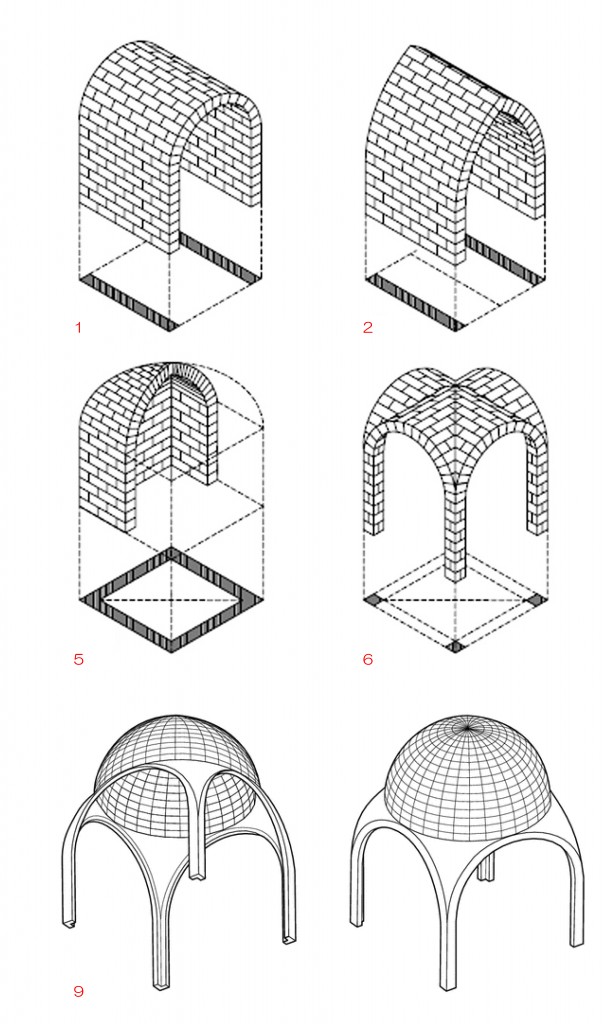

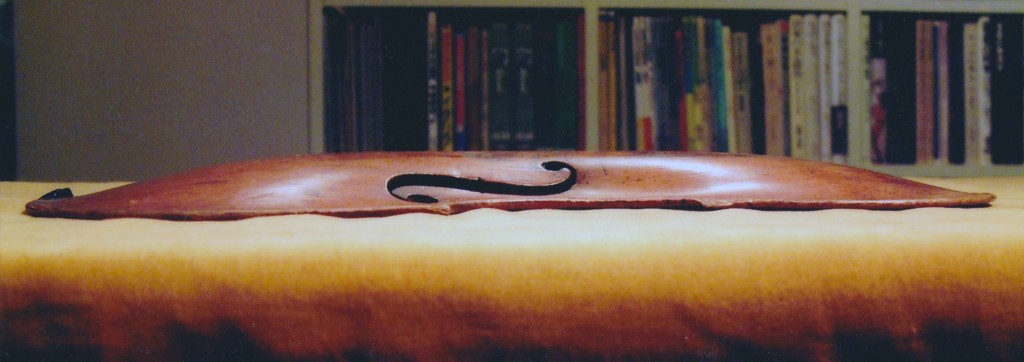

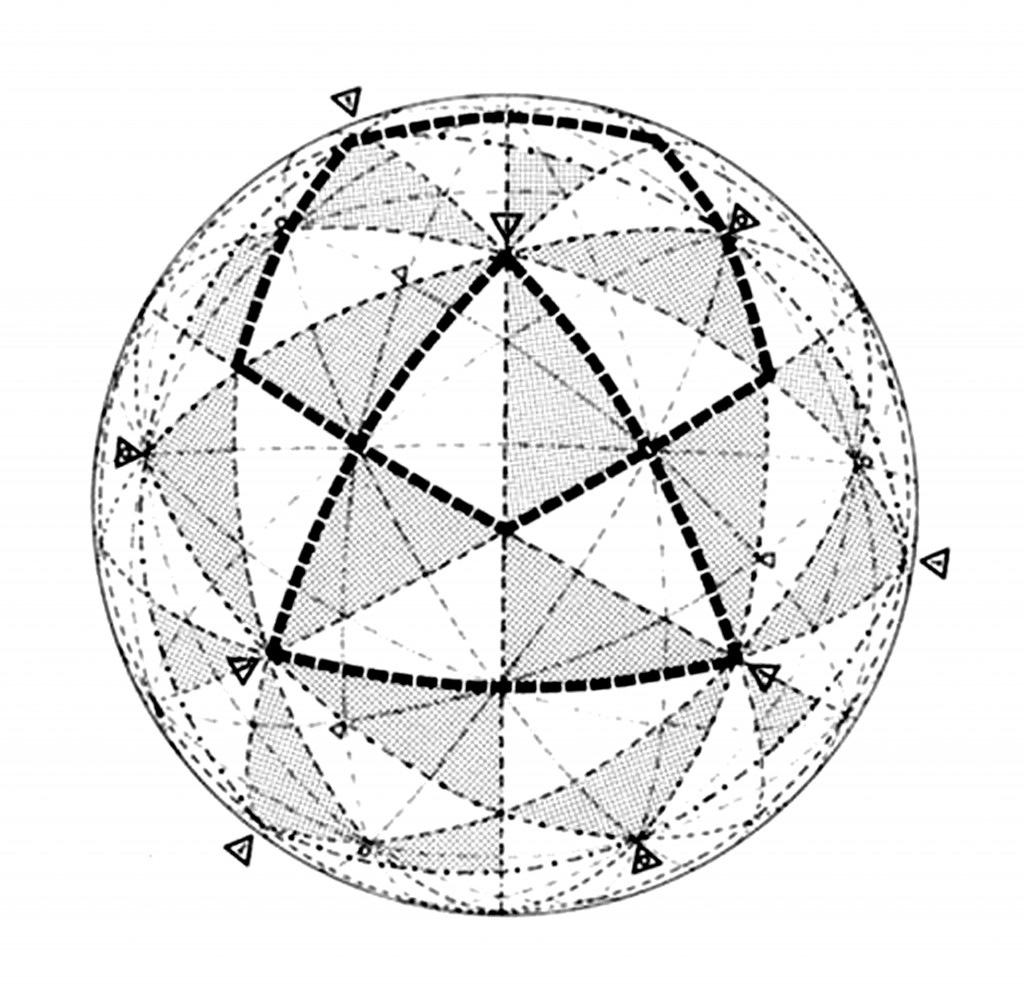

私は、弦楽器の立体的構造は ゴシックやロマネスクなどの教会建築でよく見られる 交差ヴォールトに、理解する糸口があると思っています。

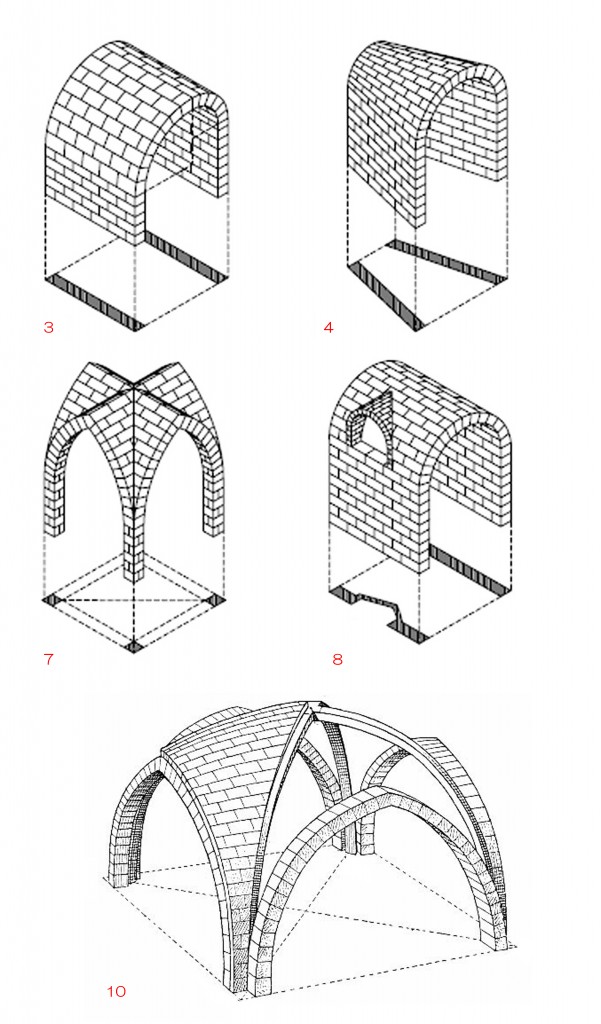

この投稿の主題ですが、ドーム状で 開断面であるF字孔が対となっているヴァイオリンなどの表板は、交差ヴォールトで支えられたドーム建築のように、応力が掛かっても基礎部( 響胴のホリゾンタル面 ) と連なることで安定が守られるようになっていると考えられます。

もっと正確に言うと、ヴァイオリンや チェロの表板に 私は ・・ 薄くて軽い表板が壊れないために、駒が置かれる最上階部がドーム状となっている 多層構造のペンデンティブドーム としてのイメージを重ねています。

Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

Old Italian Cello, ca.1680 – 1700 ( F 734-348-230-432 B 735-349-225-430 stop 403 ff 100 )

Hendrik Jacobs (1639-1704) Violin, Amsterdam 1690年頃

Hendrik Jacobs (1639-1704) Violin, Amsterdam 1690年頃

Tommaso Carcassi ( Worked 1747-1789 ), Firenze 1786年

Tommaso Carcassi ( Worked 1747-1789 ), Firenze 1786年

そして、ペンデンティブドーム状の構造¹ に加えて、不連続曲面 によって強化² された表板は、弦の張力が 交差ヴォールト ( リブ・ヴォールト )³ のように、対角的なアーチであるリブの位置に誘導されて膨らみが支えられ、それに守られた表板のF字孔周りと、そのほかの最薄ゾーンが “腹”として あの豊かな響きを生み出していると思っています。

ですから、

① オールド・ヴァイオリンなどの 立体的形状をなす不連続曲面の組み合わせ。

② リブ・ヴォールトのように 対角的な位置に アーチ的な軸組を “節” として機能させる。この軸組上には弦の張力により幾何剛性がはたらく。

の ふたつが、”薄くて軽い表板”を 上質な振動板として働かせる重要な条件で、古の弦楽器製作者の『 勝算 』はそこにあったと推測しています。

Ksh Holm, Cello / DENMARK, Copenhagen 1791年

Ksh Holm, Cello / DENMARK, Copenhagen 1791年

Ksh Holm, Cello / DENMARK, Copenhagen 1791年

Ksh Holm, Cello / DENMARK, Copenhagen 1791年

Ksh Holm, Cello / DENMARK, Copenhagen 1791年

Ksh Holm, Cello / DENMARK, Copenhagen 1791年

なお、オールド弦楽器の立体的形状( 不連続曲面 )は、水平方向から光をあてて写真を撮影すれば 割と簡単に確認できます。

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

Hendrik Jacobs (1639-1704) Violin, Amsterdam 1690年頃

Hendrik Jacobs (1639-1704) Violin, Amsterdam 1690年頃

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1686年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1686年

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

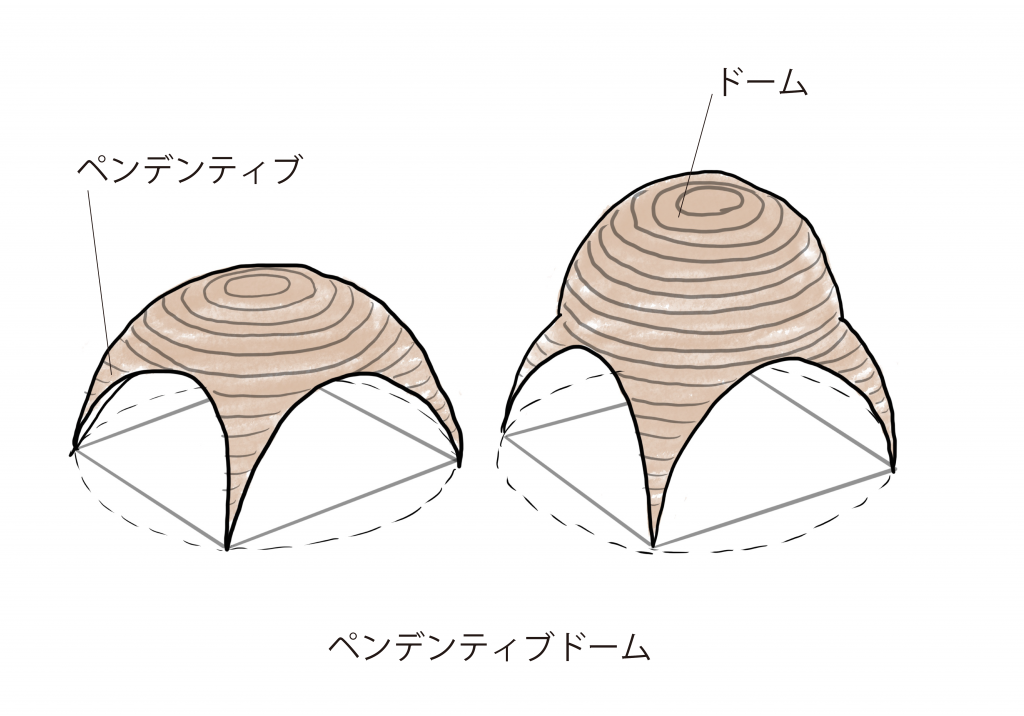

最後に、弦楽器の表板が『なぜ薄いのか?』いう点について考えてみたいと思います。

まず、弦楽器の弦は “緩む” ことで波のような “運動”が可能となり、それが進行波、そして反射波となり振動を形成することを念頭に置いてください。

弦楽器の表板などの共鳴部も これと同じように “緩む”ことで “腹”の役割が可能になります。

つまり、どちらの場合も まったく緩まなかったら “腹”として機能出来ないという事です。

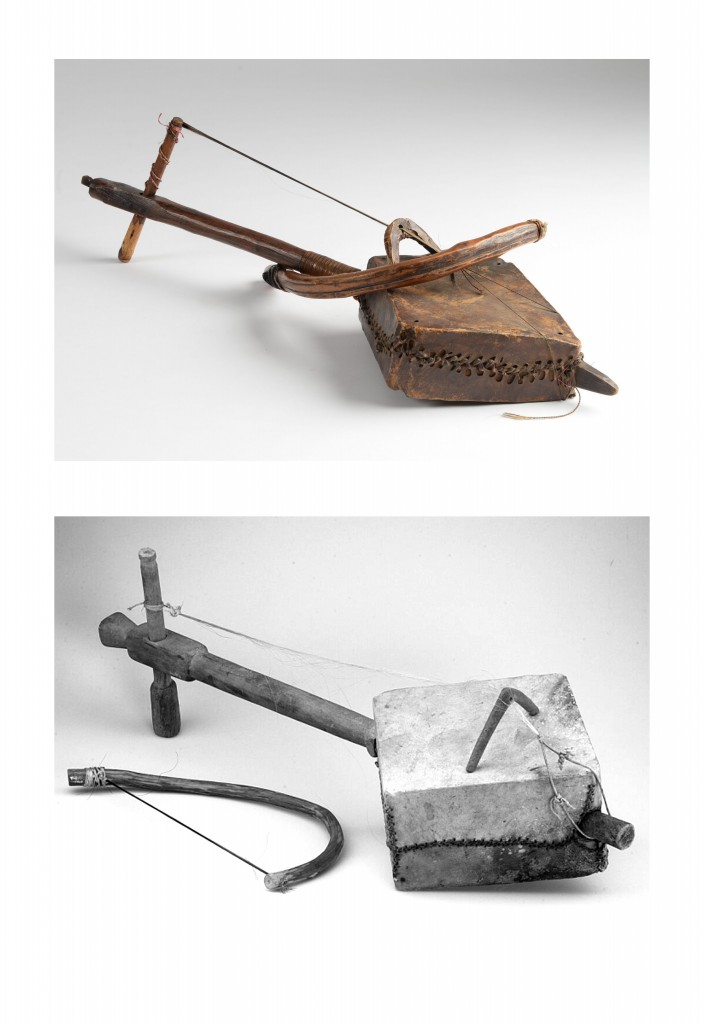

このように振動するのに “緩む”ことが重要であるとすれば、板状より膜状のものが より緩みやすい訳ですから、弦楽器の響胴は 膜鳴型が その源流にあったのではないかと推測できます。

現代では‥ 少数派となった膜鳴型の弦楽器は、長い歴史の末に 今でも 民族楽器としてチベット地方、バルカン半島地域、北欧、エチオピアなどの北東アフリカ地域、そしてアジア地域などで 製作され 演奏に用いられています。

現代では‥ 少数派となった膜鳴型の弦楽器は、長い歴史の末に 今でも 民族楽器としてチベット地方、バルカン半島地域、北欧、エチオピアなどの北東アフリカ地域、そしてアジア地域などで 製作され 演奏に用いられています。

” African Lyre ”

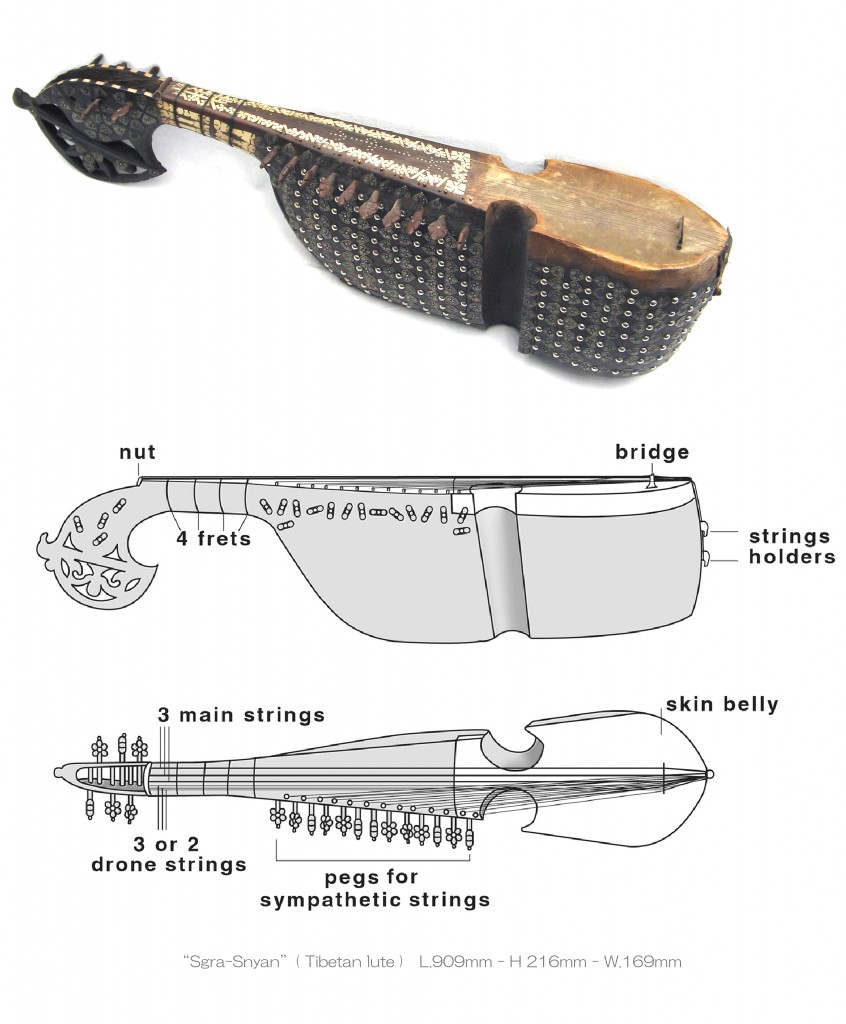

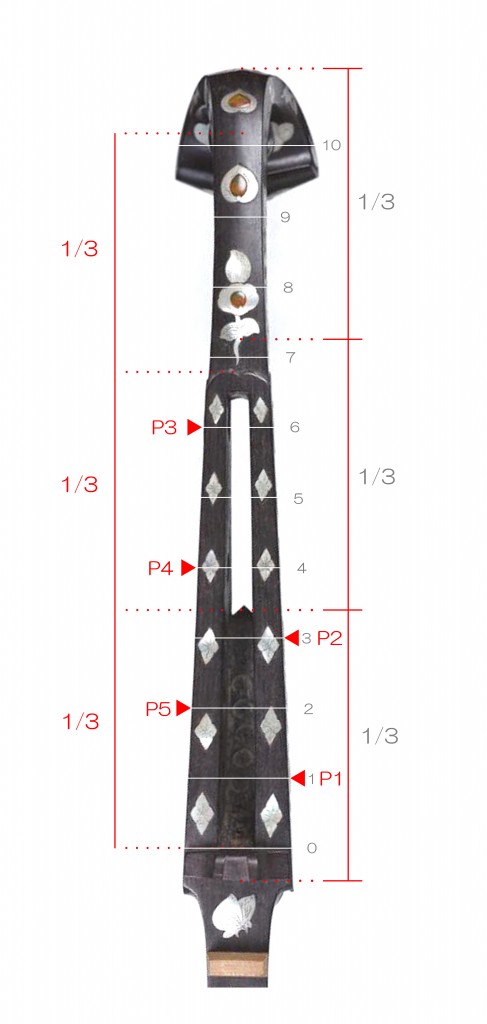

“Sgra-Snyan ( ダムニェン )” Tibetan lute, 全長 752mm

“Sgra-Snyan ( ダムニェン )” Tibetan lute, 全長 752mm

しかし、このように伝承されたとは言え、これら膜鳴弦楽器には 限られた音楽にしか適応できないという弱点があります。

汎用性の低さは複数の要素によりますが、演奏を続けると 駒が立つ革部がのびてしまい歪みとなり、響きも失われてしまうという‥ 弦楽器としては致命的ともいえる特性も その原因のひとつとなっています。

この「対策」は 革を張り直すか、下写真の グスレ ( Gusle )のように 響き方をチェックして 駒を立てる位置や 角度を工夫するなどの方法しかありません。

これは、私が 駒の移動調整に気づくきっかけとなった写真です。

なめし革についた駒の痕跡と、縁部の弦端をつまんで移動した痕から演奏者の努力が想像できます。

それから、私は 膜鳴響胴の特質を ティンパニーの革張り替えとバランス調整 ( 18:05 位置 ) をしている この動画で理解することをお勧めしています。きっと、振動膜のバランスの意味についての 気づきがあると思います。

このような検証によって、私は 膜鳴弦楽器の弱点を解決しようとする試みの中からその発展型として「 針葉樹を薄い板状の振動板とした弦楽器」が 製作されるようになったと考えるようになりました。

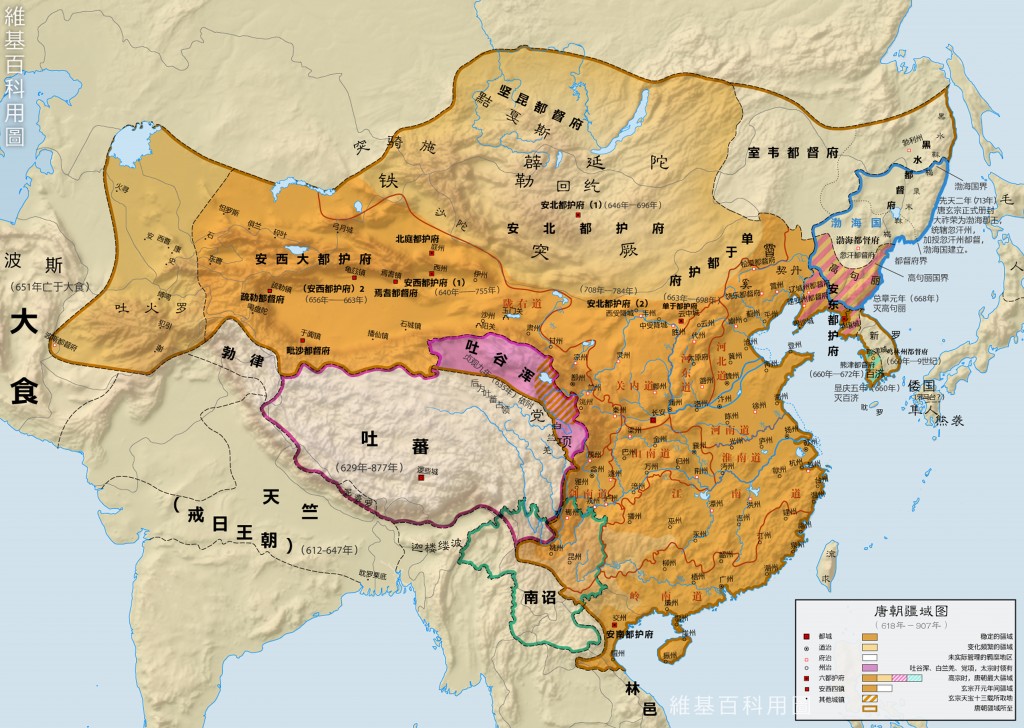

その “大転換”は、 敦煌郊外にある 4世紀半ばから穿ち始められた 莫高窟 ( ばっこうくつ ) 壁画に琵琶などがいくつも描かれていることなどから考えると、少なくとも 3世紀以前であったと推測できます。

その “大転換”は、 敦煌郊外にある 4世紀半ばから穿ち始められた 莫高窟 ( ばっこうくつ ) 壁画に琵琶などがいくつも描かれていることなどから考えると、少なくとも 3世紀以前であったと推測できます。

そして、これら壁画のモデルとされた琵琶などが存在したことにより、8世紀頃に 5弦琵琶の完成型と言える 東大寺正倉院の宝物「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」が製作されるに至ったと考えられます。

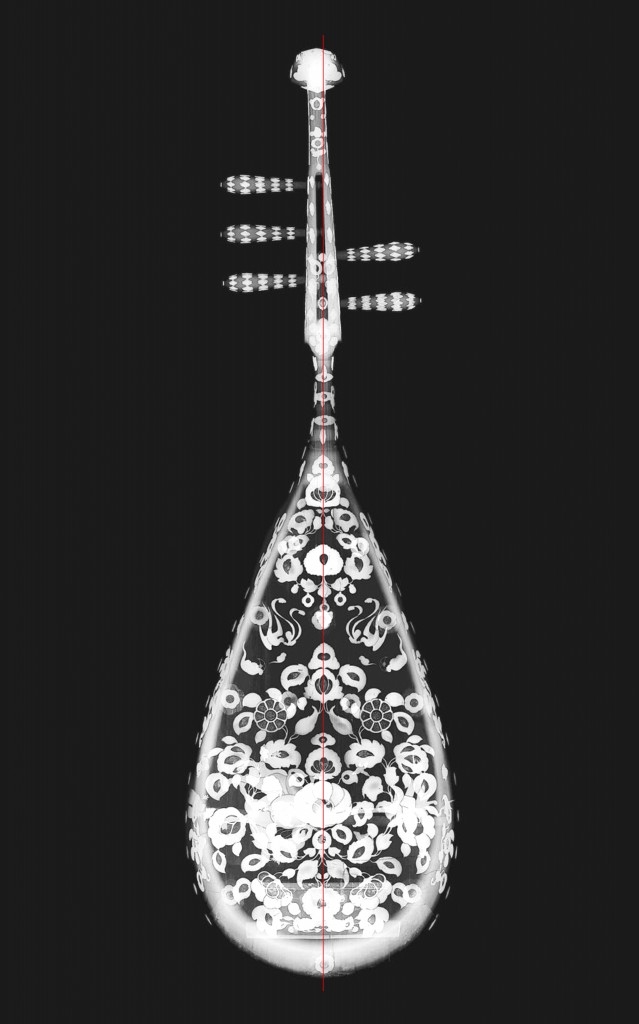

螺鈿紫檀五弦琵琶 700年 ~ 750年頃 ( 全長108.1cm、最大幅30.9cm )

螺鈿紫檀五弦琵琶が渡来した経緯は 不明のようですが、私は 奈良時代 ( 710年-794年 )に 多治比広成 ( たじひ の ひろなり : 大使 ) と、中臣名代 ( なかとみ の なしろ : 副使 ) が遣唐使として派遣された際に奈良にもたらされたと考えています。

そのころ 唐は 玄宗皇帝の治世‥ 後に「 開元の治」と呼ばれる繁栄の時代で、都の長安は空前の賑わいを見せ 文化は爛熟期を迎えていたそうです。

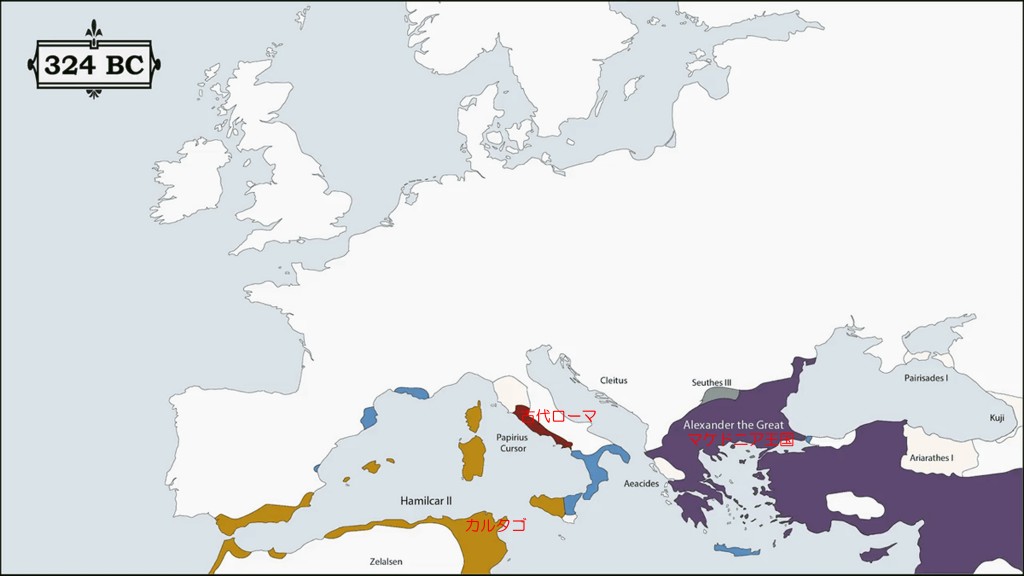

唐朝最大領域 660年頃

玄宗皇帝 ( 685-762 在位712年~756年 )「 開元の治 713-741 」

遣唐使出発 : 733年 (天平5年) 難波津を4隻で出港し、734年4月に唐朝( 618年-907年 ) の都 長安で 玄宗皇帝の謁見を受けます。

帰路 : 734年10月 4隻とも出港し、735年 多治比広成 ( たじひ の ひろなり) は平城京に帰着しました。

また、一緒に出港しながらも 難破して735年3月に長安に戻った 中臣名代 ( なかとみ の なしろ ) は、唐の援助を受け船を修復し 735年11月に再び出港して 736年8月 奈良に戻ります。

この時、聖武天皇( 701年-756年、在位 724年-749年 )による謁見に同行した「唐人三人、波斯人一人」のうち 唐楽の演奏家として知られていた 皇甫東朝 ( こうほ とうちょう )と、楽人とも 技術の伝授に当たった工匠ではないかとも言われている 波斯人 ( ペルシャ人 ) の 李密翳 (り みつえい ) は その後 位を授かり貴族となりました。

東大寺正倉院は 聖武太上天皇の七七忌 ( 756年6月21日 ) の際に、光明皇太后が 天皇遺愛の品 約650点などを東大寺の廬舎那仏に奉献したのが始まりで、その後も3度にわたって皇太后自身や 聖武天皇ゆかりの品が奉献されたことにより、その保管のために建設されたそうです。

この「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」の特質は 、膜鳴弦楽器と違い 振動部である表板が 針葉樹の薄板なので ”ねじり”で素速く“緩む” 状態を生じさせるために 徹底した非対称としてあるところだと思います。

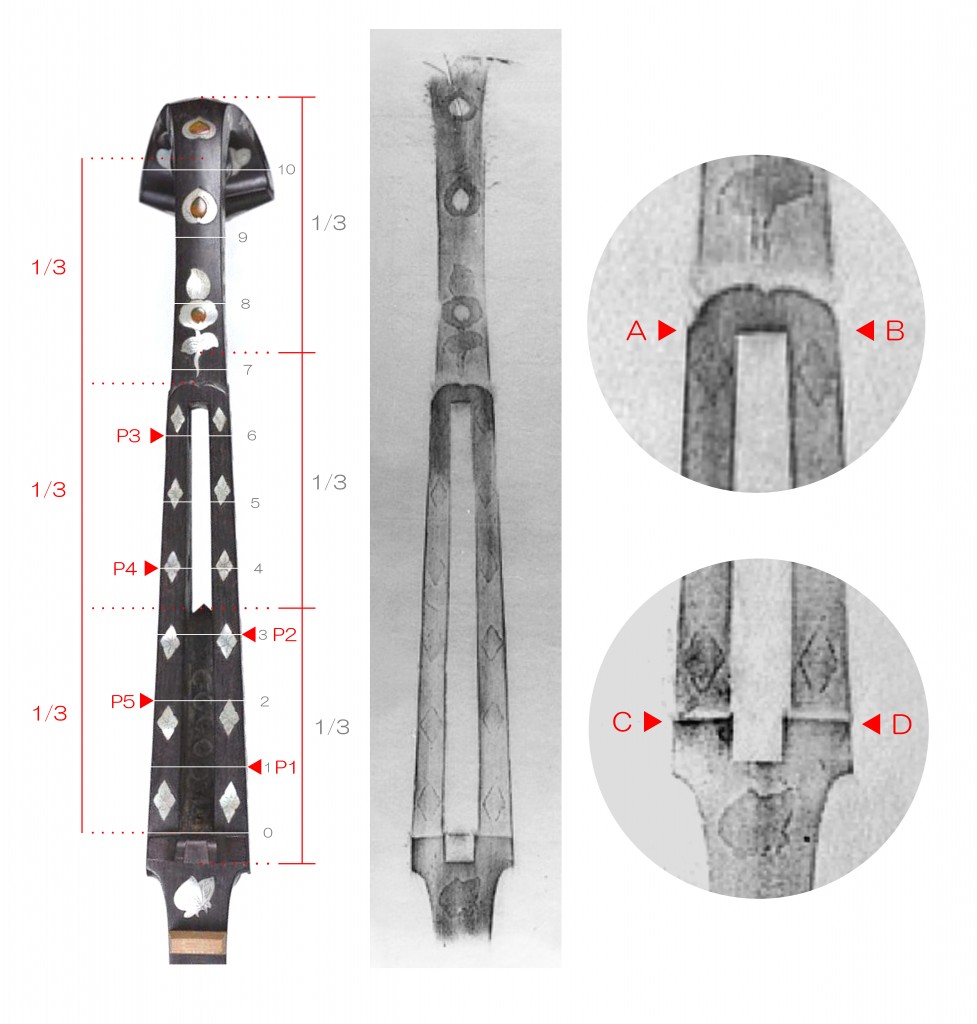

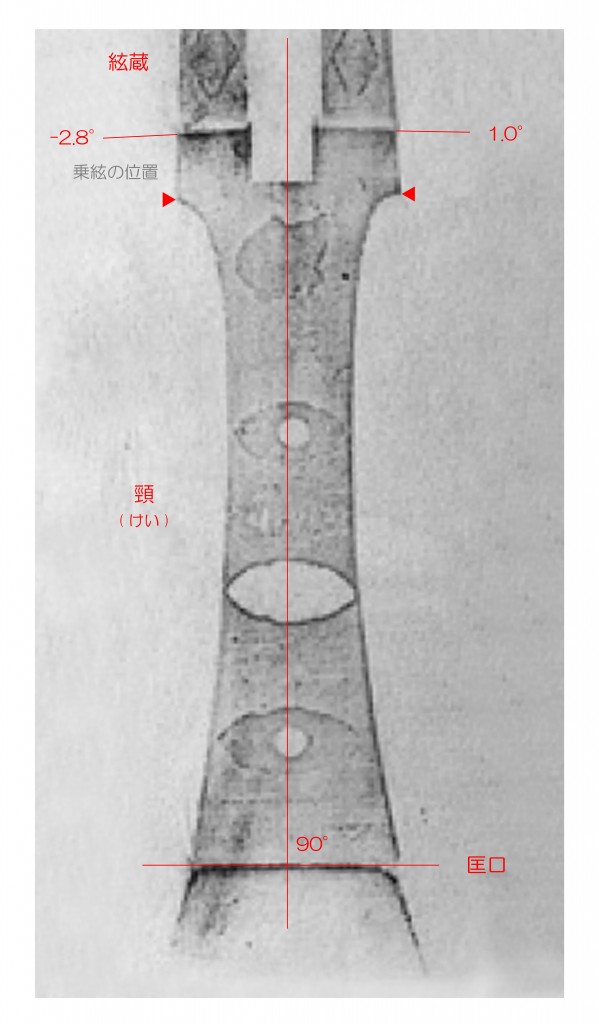

例えば A部とB部 の差も そうですし、 ナットにあたる「乗絃」から上の揺れかたを左右する C部とD部 の角度の選び方も確信に満ちていると思われます。

例えば A部とB部 の差も そうですし、 ナットにあたる「乗絃」から上の揺れかたを左右する C部とD部 の角度の選び方も確信に満ちていると思われます。

この琵琶は、頸 ( けい = Neck ) から絃蔵を経て修復部も含めた海老尾までの全てが紫檀で作られており、裏板にあたる槽 ( そう ) も「直甲」といわれる一木の紫檀材だそうです。

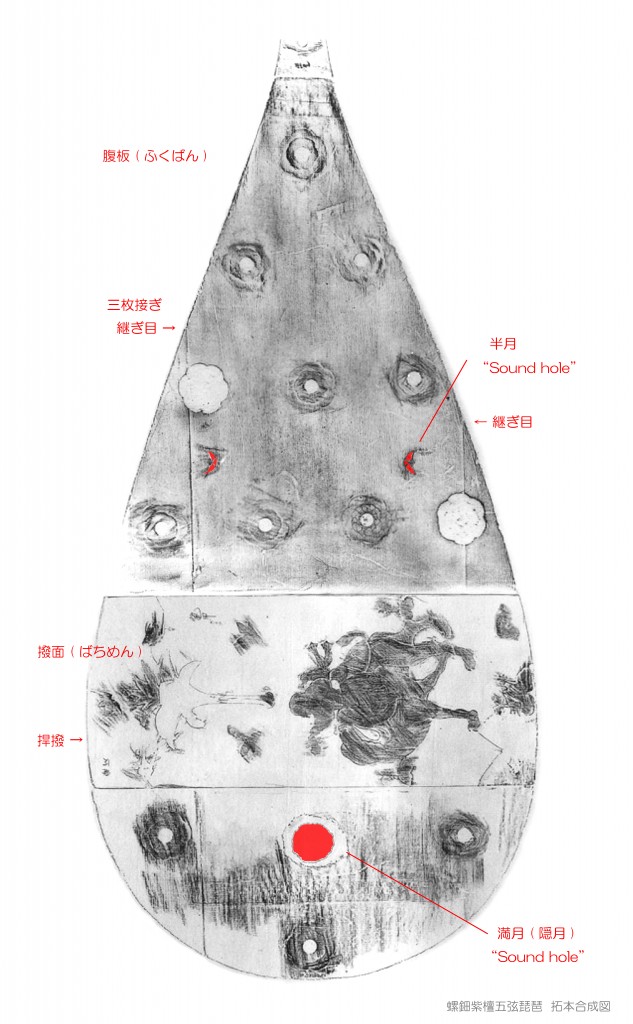

また、表板である腹板 ( ふくばん )は ヤチダモ またはシオジ材が用いられ 非対称の「三枚接ぎ」で製作されています。そして、このような 非対称性は 螺鈿の形状や配置などにも 見ることができます。

その上、あたかも念を入れるように‥ 紫檀材で製作された 転手 ( 絃巻き = ペグ ) の配置も 海老尾の方から 左( P3 )・左( P4 )・右( P2 )・左( P5 )・右( P1 )の順で 強い非対称設定とされています。

その上、あたかも念を入れるように‥ 紫檀材で製作された 転手 ( 絃巻き = ペグ ) の配置も 海老尾の方から 左( P3 )・左( P4 )・右( P2 )・左( P5 )・右( P1 )の順で 強い非対称設定とされています。

そして 特記すべきことは、ルネサンス期の高度な弦楽器製作技術の略すべてが、8世紀前半に製作されたと考えられる この「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」にも確認できるという事です。

●「螺鈿紫檀五弦琵琶」の “工具痕跡” が 意味することについて

“Cittern” Petrus Rautta, England 1579年

ともあれ、膜鳴型に始まる弦楽器においての これらの潮流から、ヴァイオリンや チェロが誕生したのは間違いない事実のようです。

このことを念頭に置き、この投稿のタイトルとした『 比率で言えば、チェロの表板はヴァイオリンより薄くされている。』について考えてみると、チェロという弦楽器が音域特性の上で ヴァイオリンよりも “緩む”ことが重要だったから・・・ と結論付けることができるようです。

以上、長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。

2022-1-15 Joseph Naomi Yokota

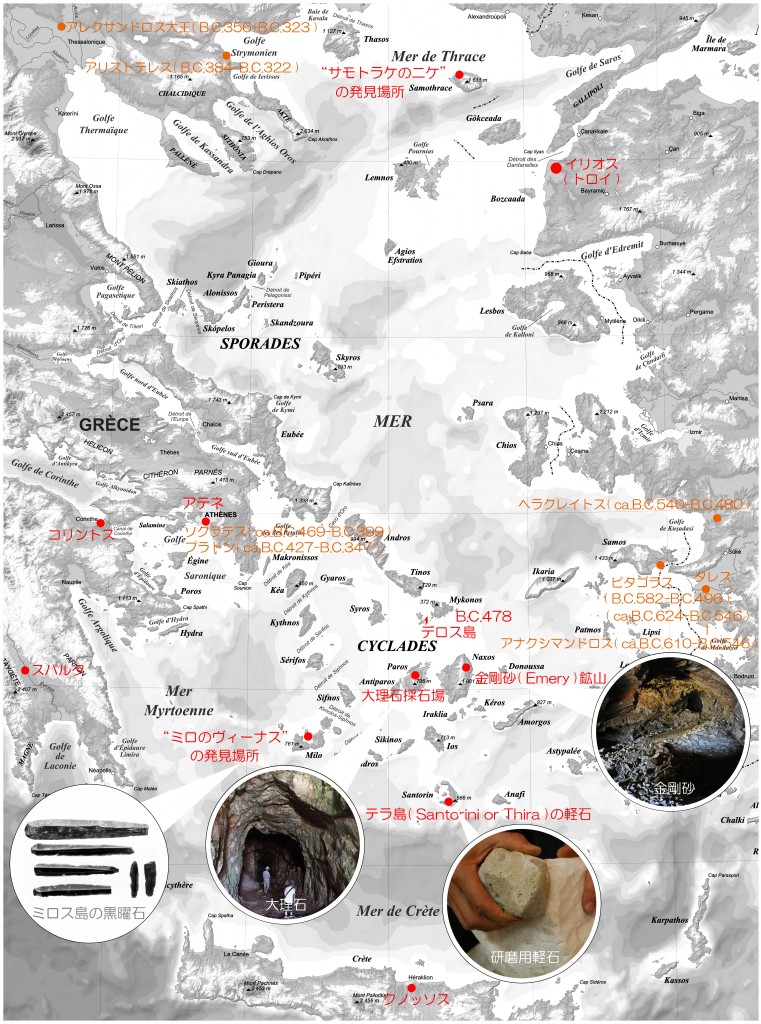

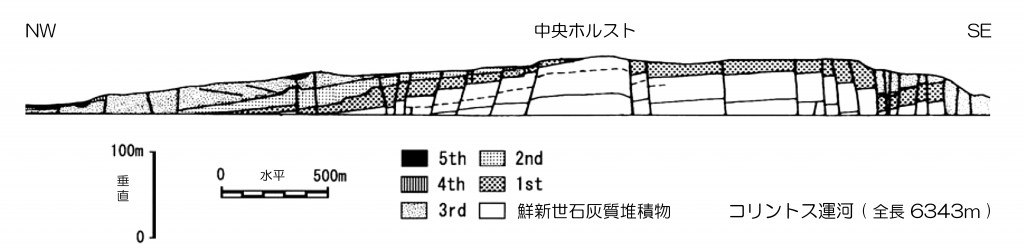

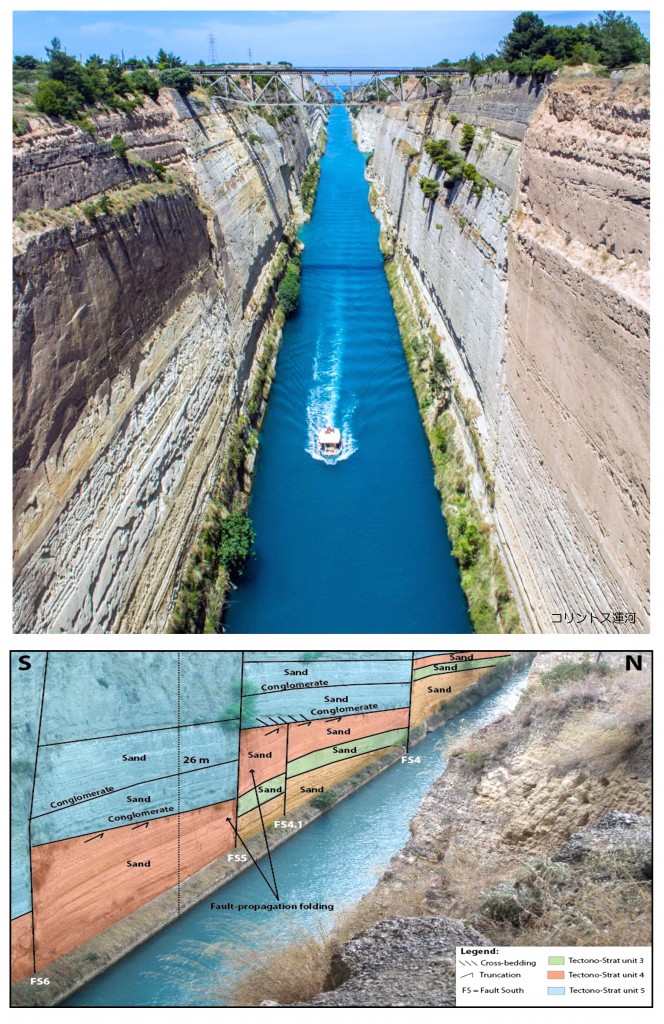

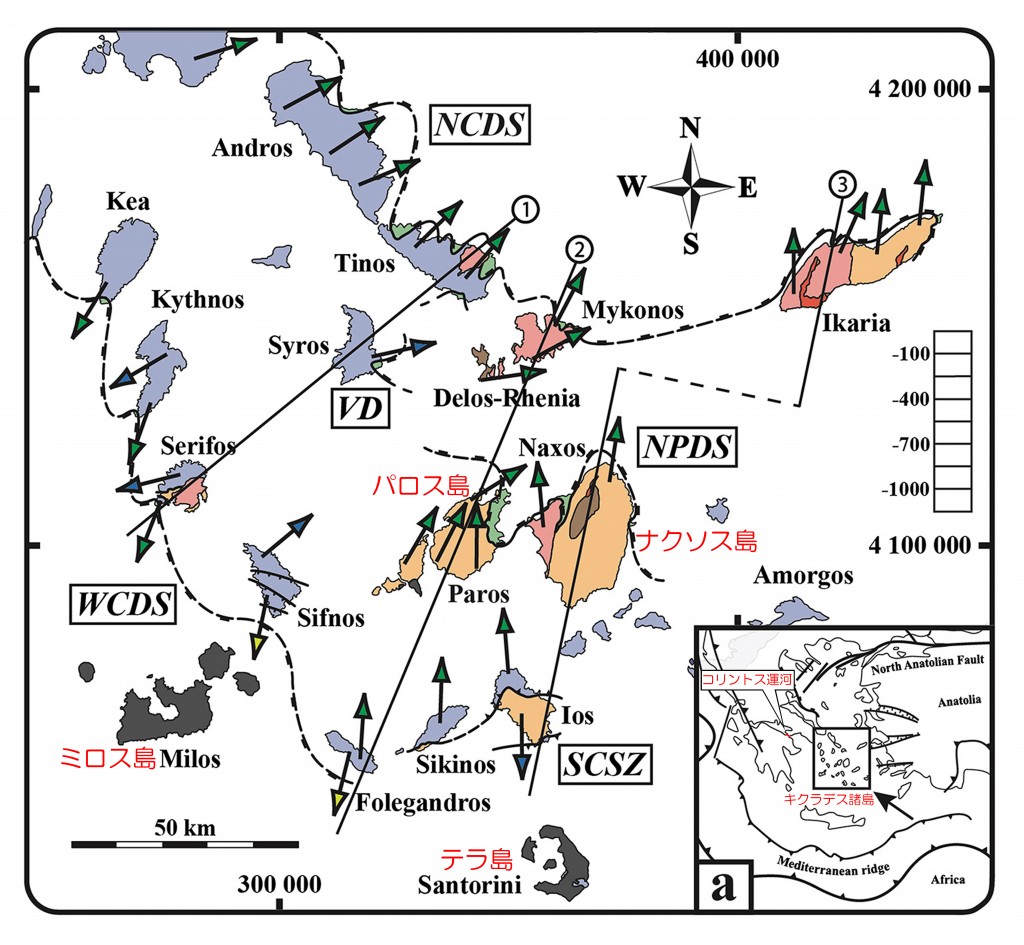

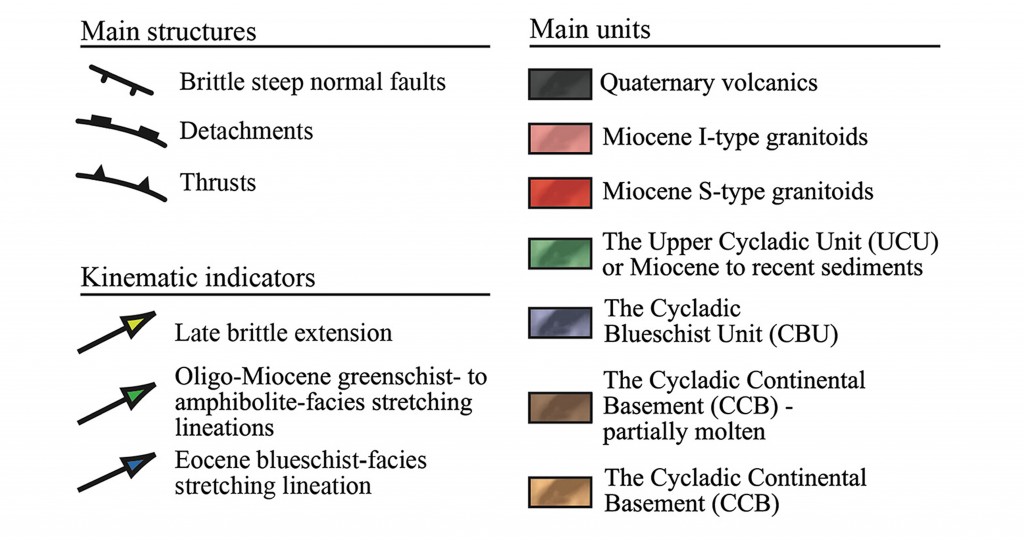

この コリントス運河では、上図のように 急傾斜した正断層が狭い間隔で何本もならんでいる状況を知ることができます。

この コリントス運河では、上図のように 急傾斜した正断層が狭い間隔で何本もならんでいる状況を知ることができます。

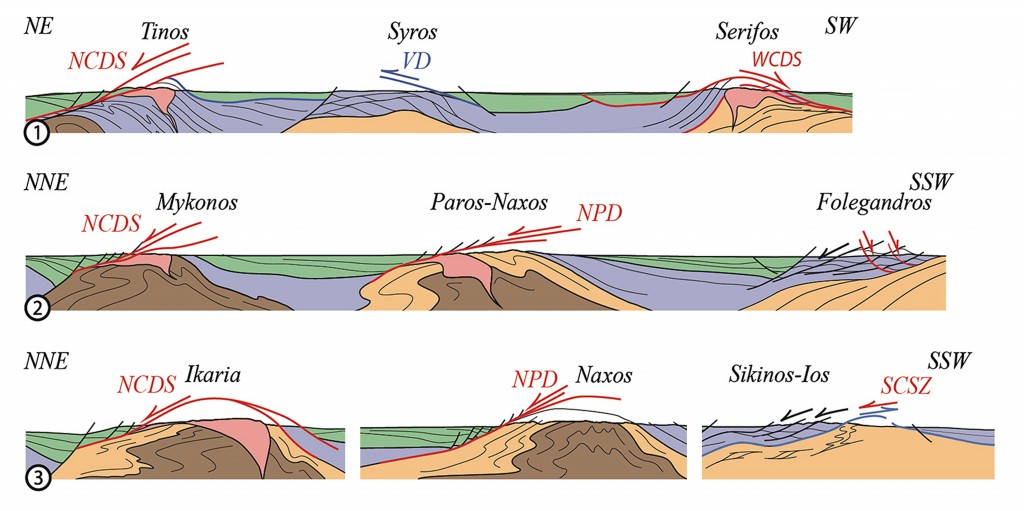

Modern marble quarry on Naxos

Modern marble quarry on Naxos Marble from the Isle of Paros in Ancient Greece

Marble from the Isle of Paros in Ancient Greece

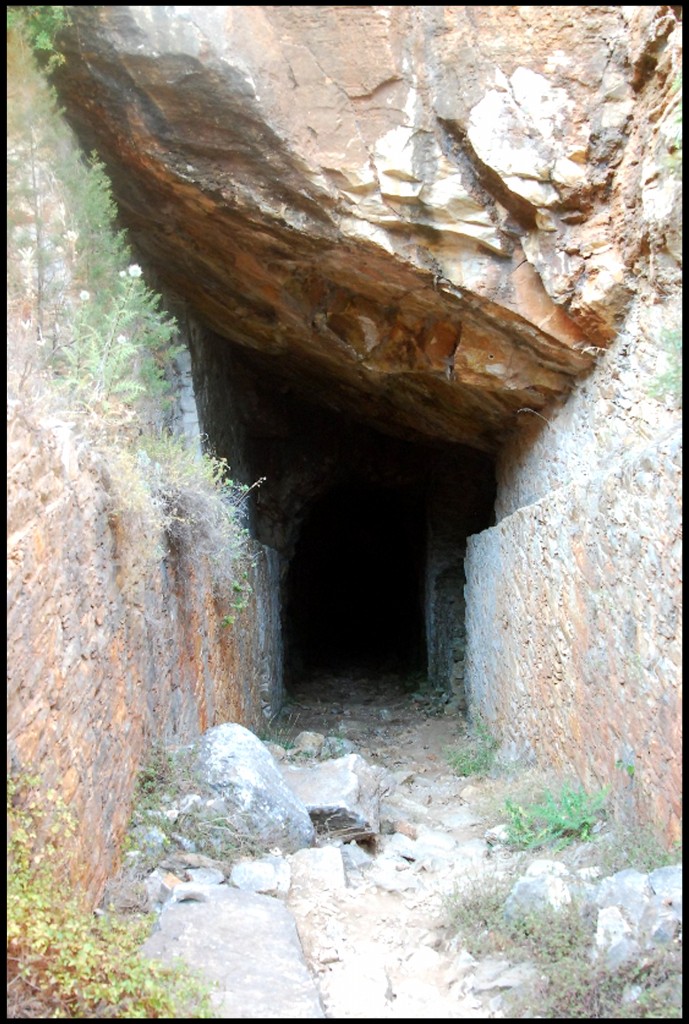

Marathi, Ancient Marble Quarry

Marathi, Ancient Marble Quarry

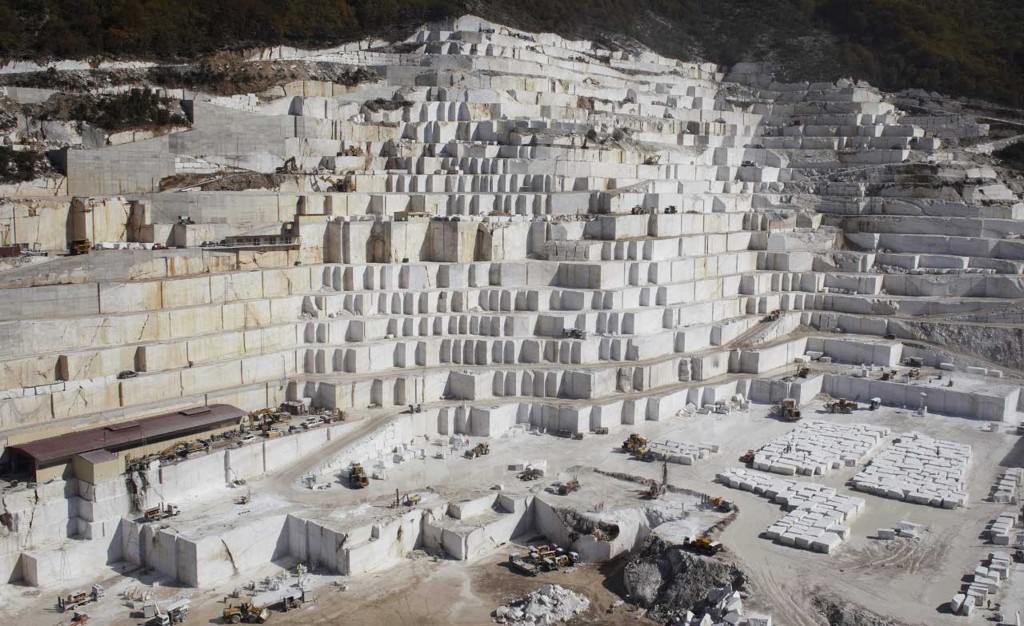

Emery Mine / Naxos island

Emery Mine / Naxos island  Emery Mine / Naxos island

Emery Mine / Naxos island

コランダム は比重が 4.0 で、酸化アルミニウム の結晶からなる鉱物です。そして 純粋な結晶は無色透明ですが、結晶に組みこまれる不純物イオンにより色がわかれるために 天然コランダム鉱石は 宝石として加工され、ほとんど同じ鉱物ですが ルビー、サファイアなどと呼び分けられています。

コランダム は比重が 4.0 で、酸化アルミニウム の結晶からなる鉱物です。そして 純粋な結晶は無色透明ですが、結晶に組みこまれる不純物イオンにより色がわかれるために 天然コランダム鉱石は 宝石として加工され、ほとんど同じ鉱物ですが ルビー、サファイアなどと呼び分けられています。 このように色彩的に多くのバリエーションを持つコランダム鉱石ですが、特記すべきは

このように色彩的に多くのバリエーションを持つコランダム鉱石ですが、特記すべきは Emery of Samos ( Geological Society of Greece )

Emery of Samos ( Geological Society of Greece )

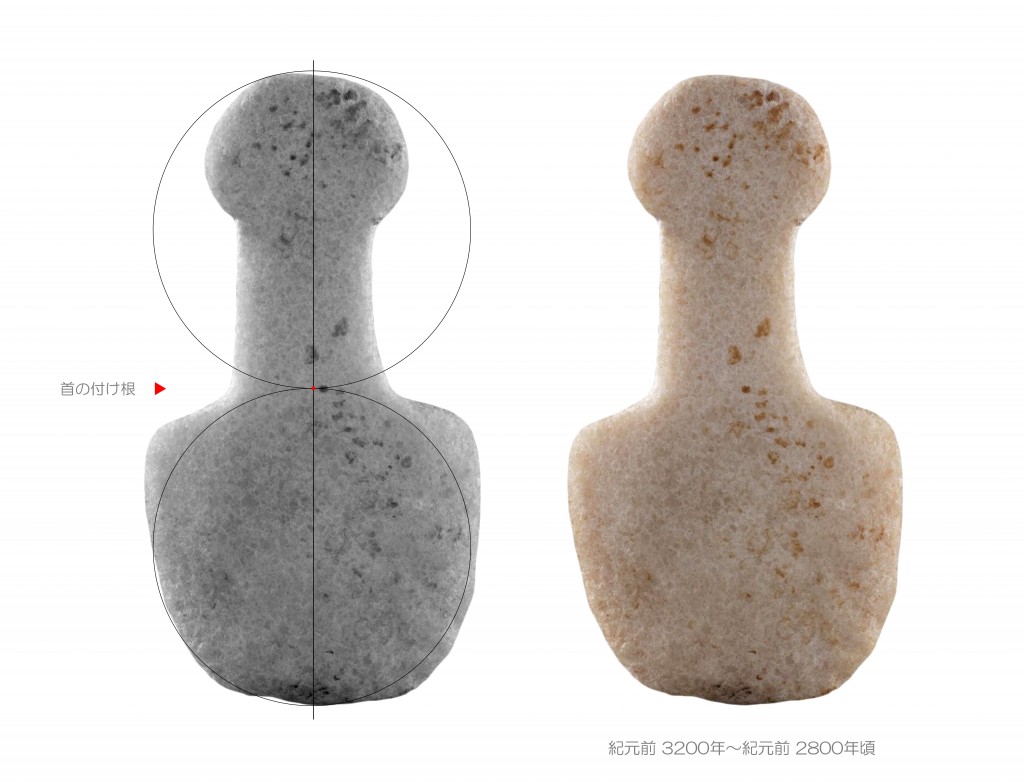

The ancient buried city of Akrotiri, Thira ( Santorini ).

The ancient buried city of Akrotiri, Thira ( Santorini ). このアクロティリ遺跡の発掘現場で、近年のことですが‥ 火山灰に埋まっていたキクラデス偶像が掘り出された時の様子をご覧ください。

このアクロティリ遺跡の発掘現場で、近年のことですが‥ 火山灰に埋まっていたキクラデス偶像が掘り出された時の様子をご覧ください。

“Box situation” : The statuette was found in a clay box placed Russian-doll-style within another, It is the second statuette of its kind revealed boxed up at the site. Aegean city of Akrotiri.

“Box situation” : The statuette was found in a clay box placed Russian-doll-style within another, It is the second statuette of its kind revealed boxed up at the site. Aegean city of Akrotiri.

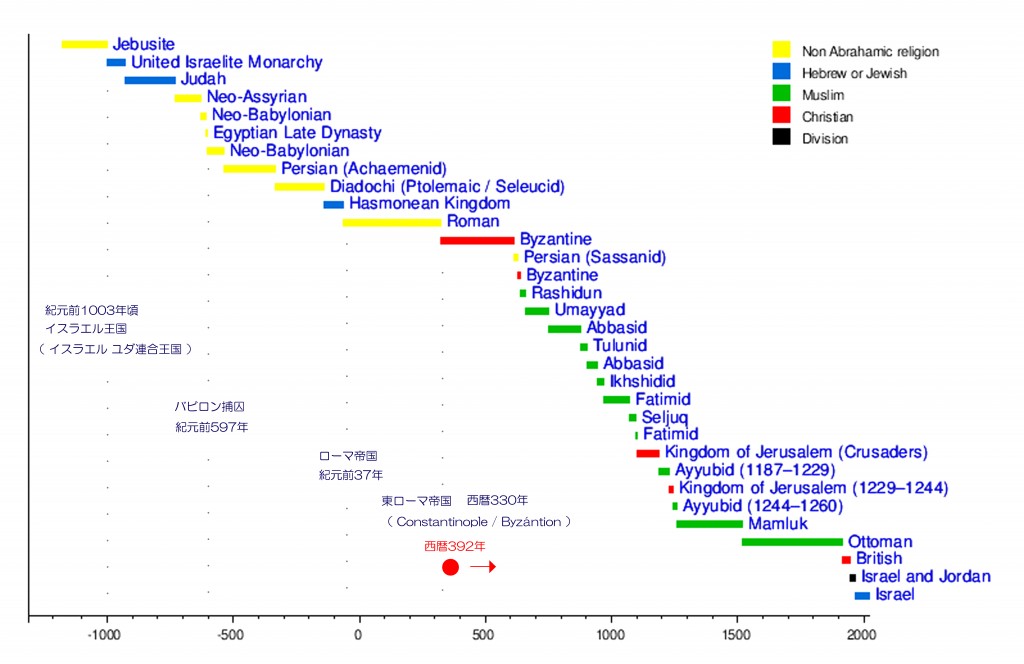

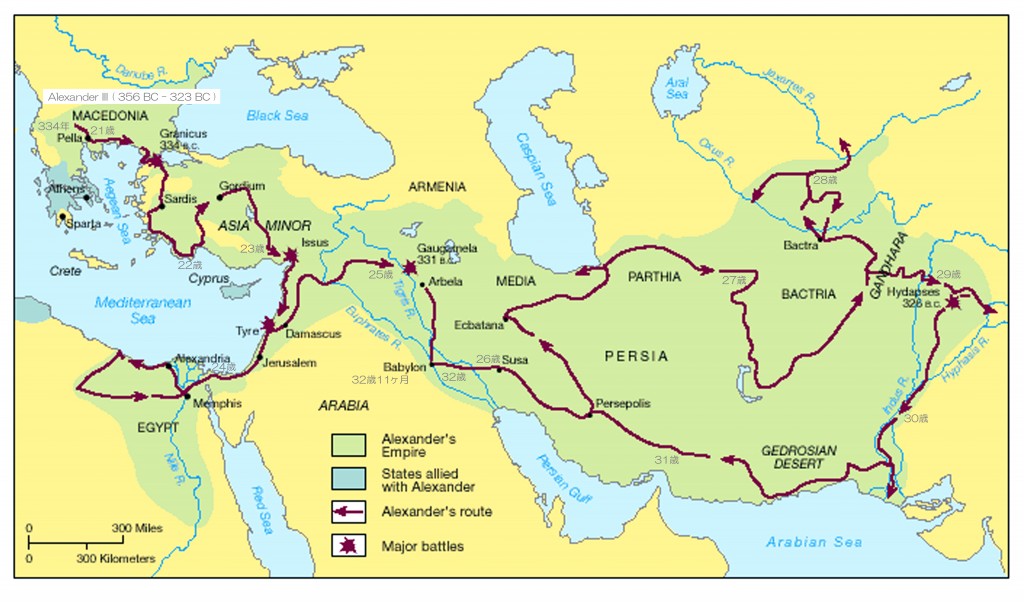

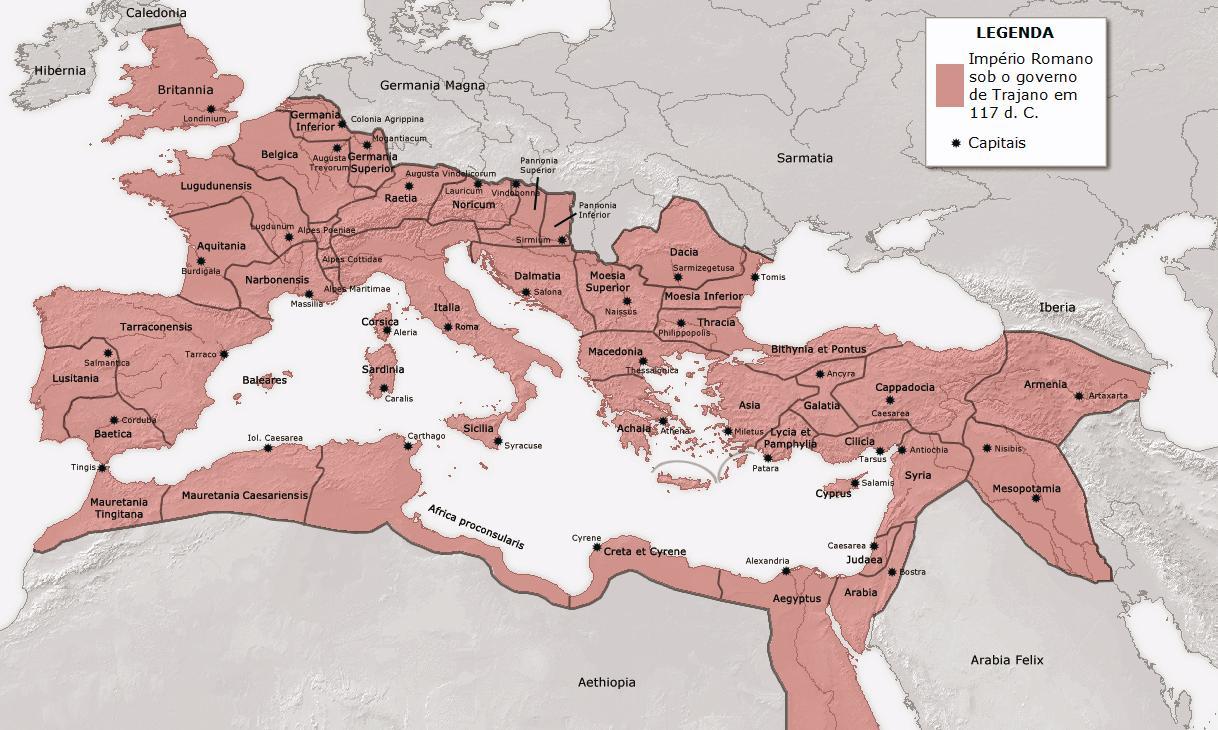

西暦117年

西暦117年

“Gavrinis passage tomb”, Cairn Gavrinis.

“Gavrinis passage tomb”, Cairn Gavrinis.

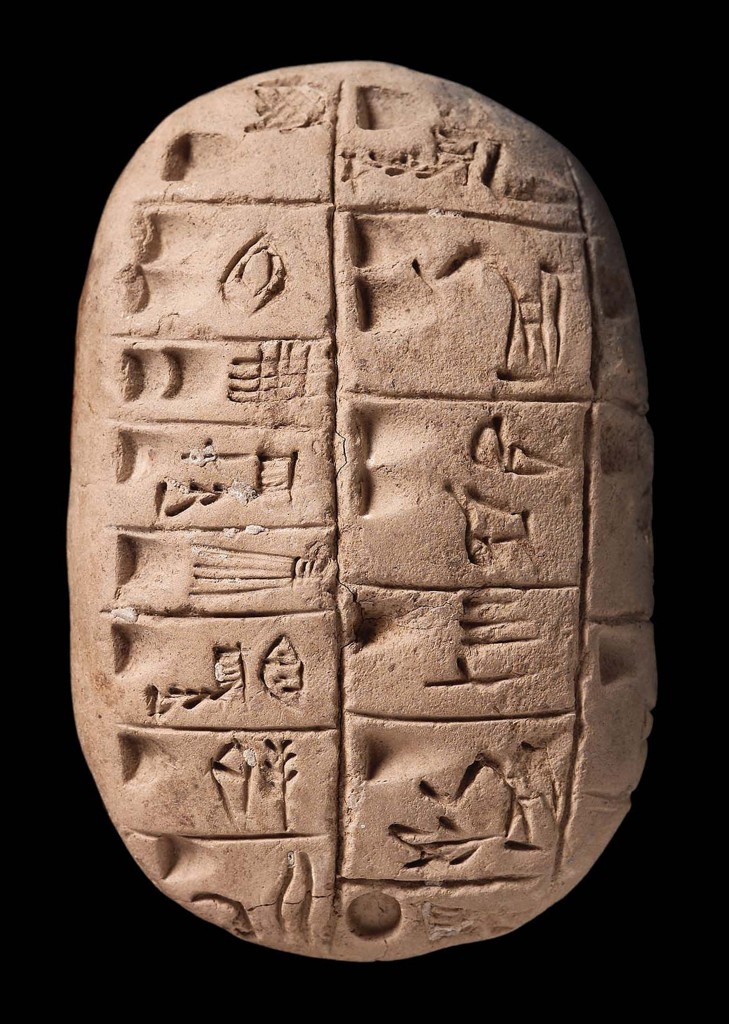

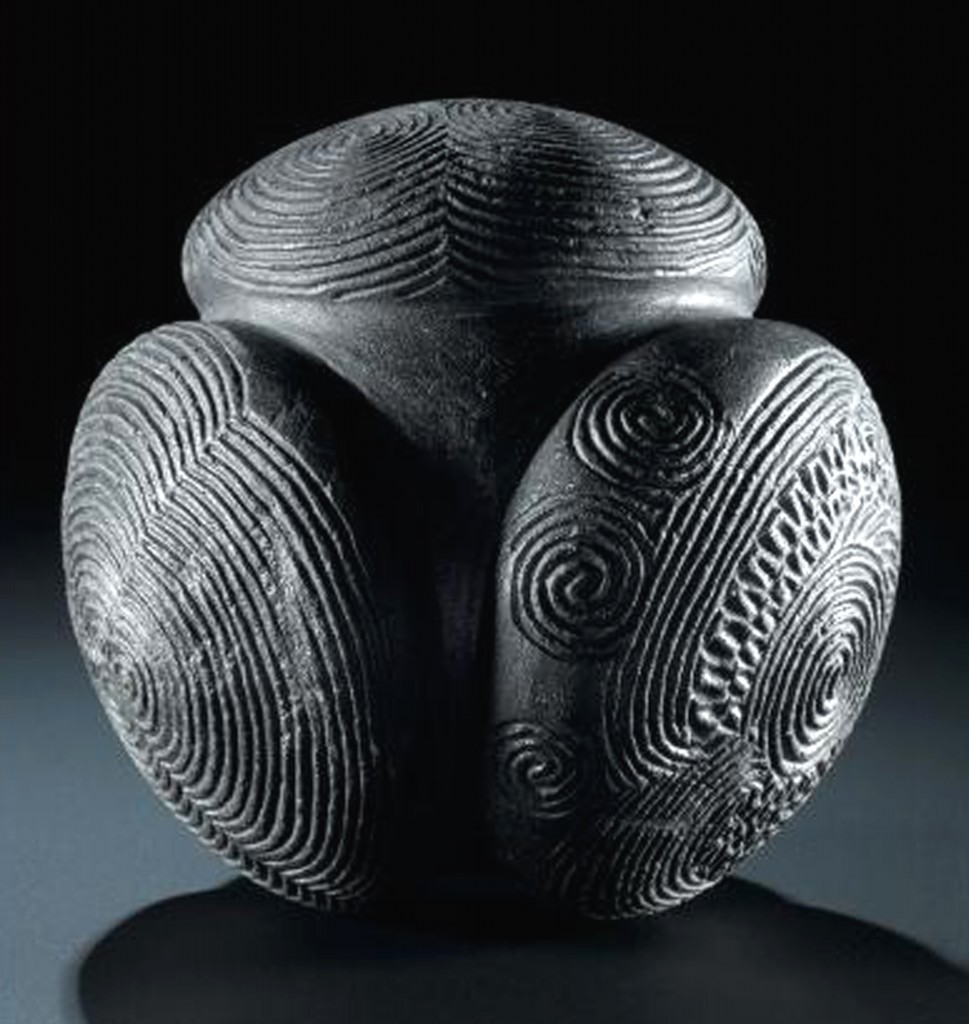

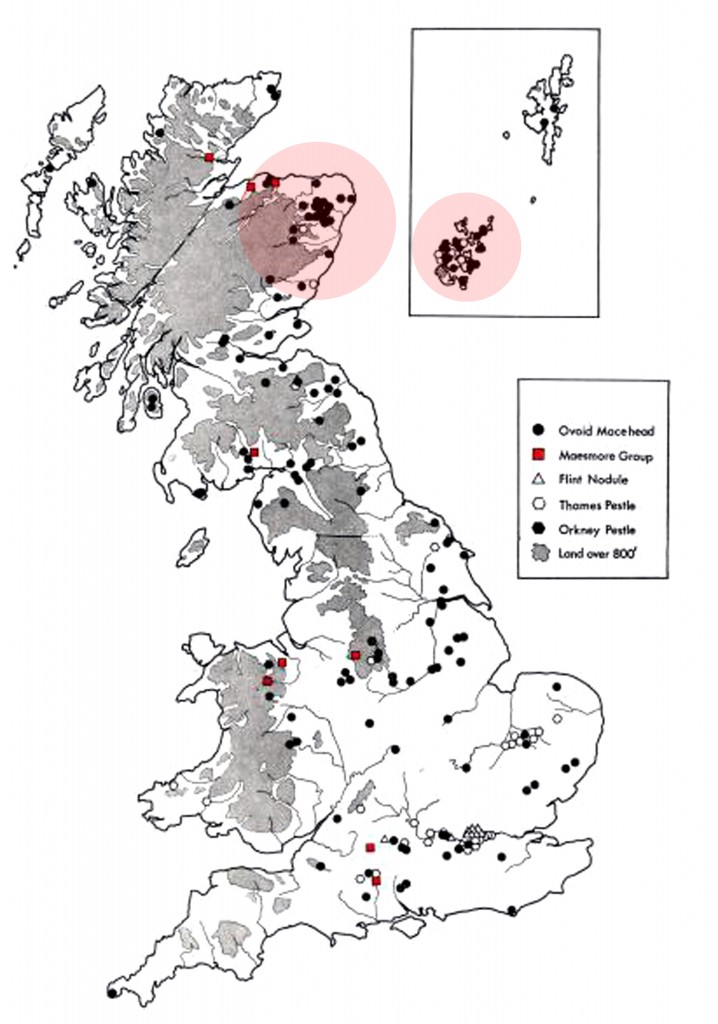

これらの石球は スコットランドだけでなく、イングランドなど各地で、およそ387個程が発見されています。因みに、これらの内

これらの石球は スコットランドだけでなく、イングランドなど各地で、およそ387個程が発見されています。因みに、これらの内

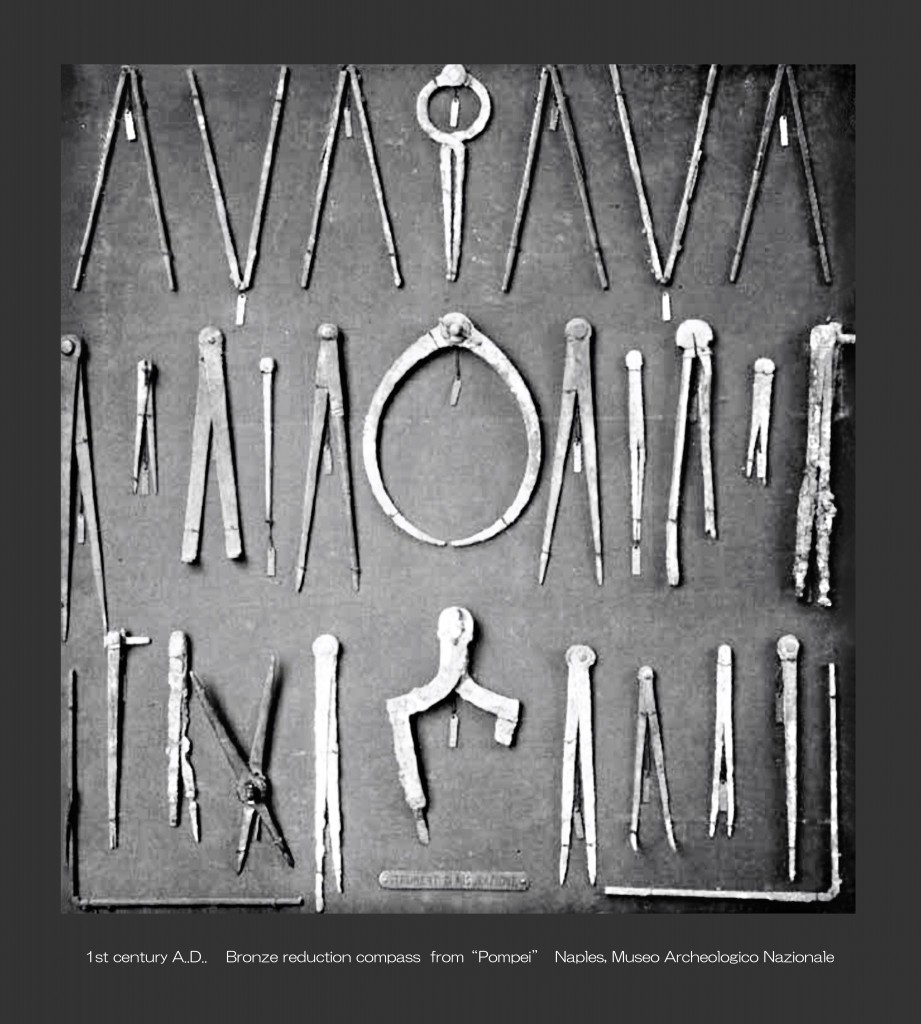

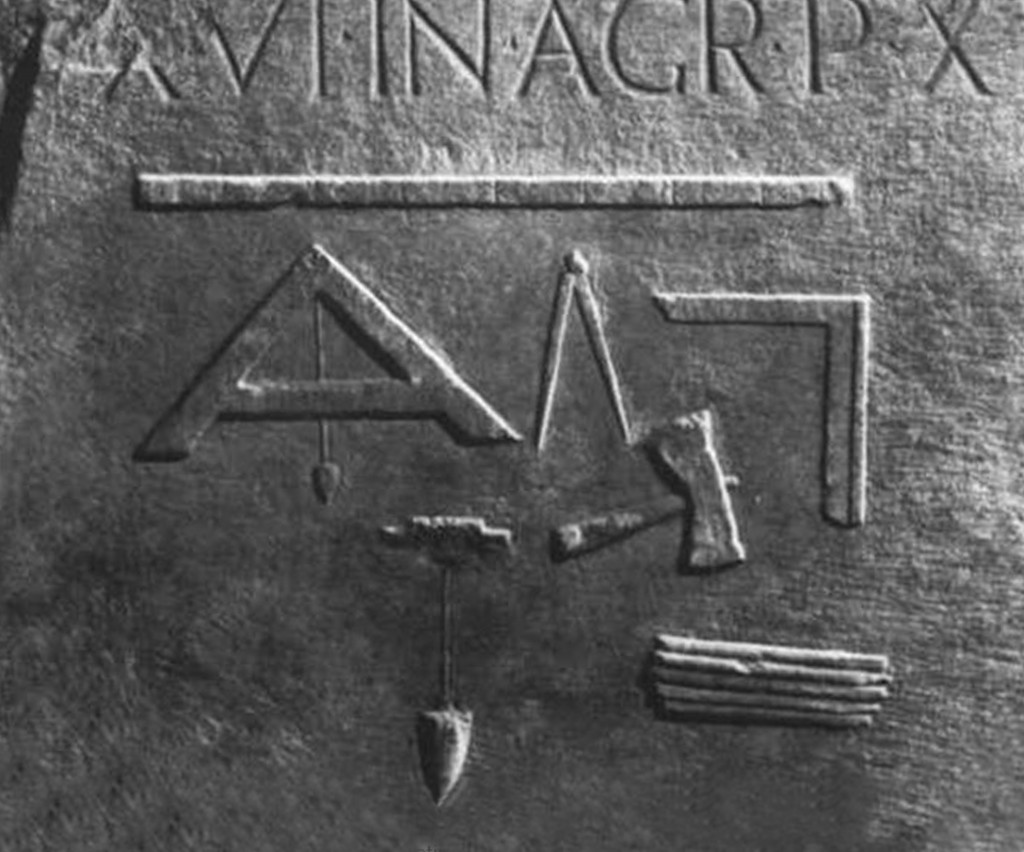

“Compass or divider” Roman, Bronze ( 191mm )

“Compass or divider” Roman, Bronze ( 191mm ) Ancient Roman Bronze Rare Architects Geometrical Compass, elegantly decorated and in fantastic condition still usable.

Ancient Roman Bronze Rare Architects Geometrical Compass, elegantly decorated and in fantastic condition still usable.

Alfius Statius, “Funeral Monument”.

Alfius Statius, “Funeral Monument”.

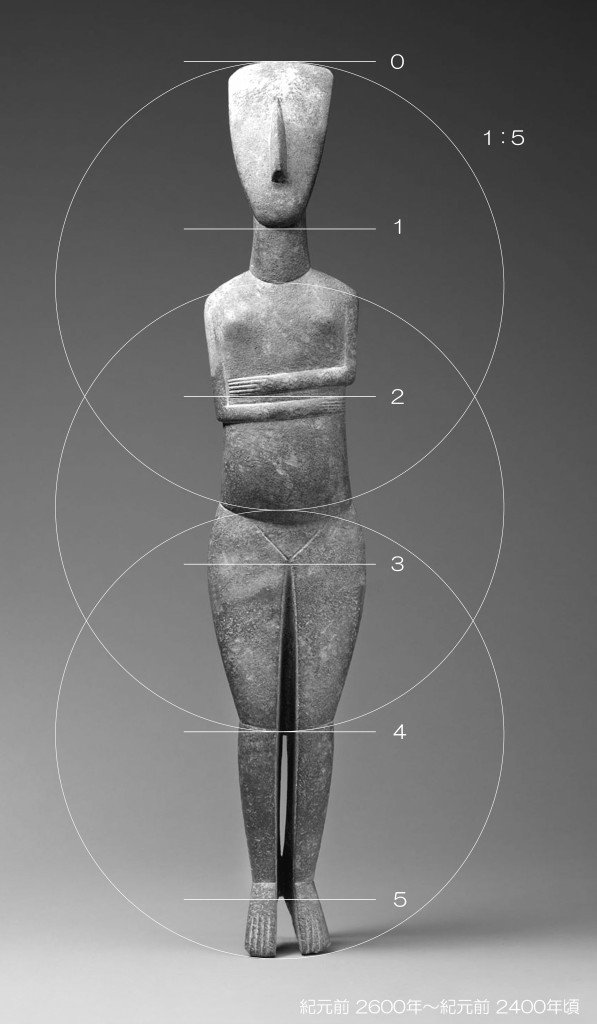

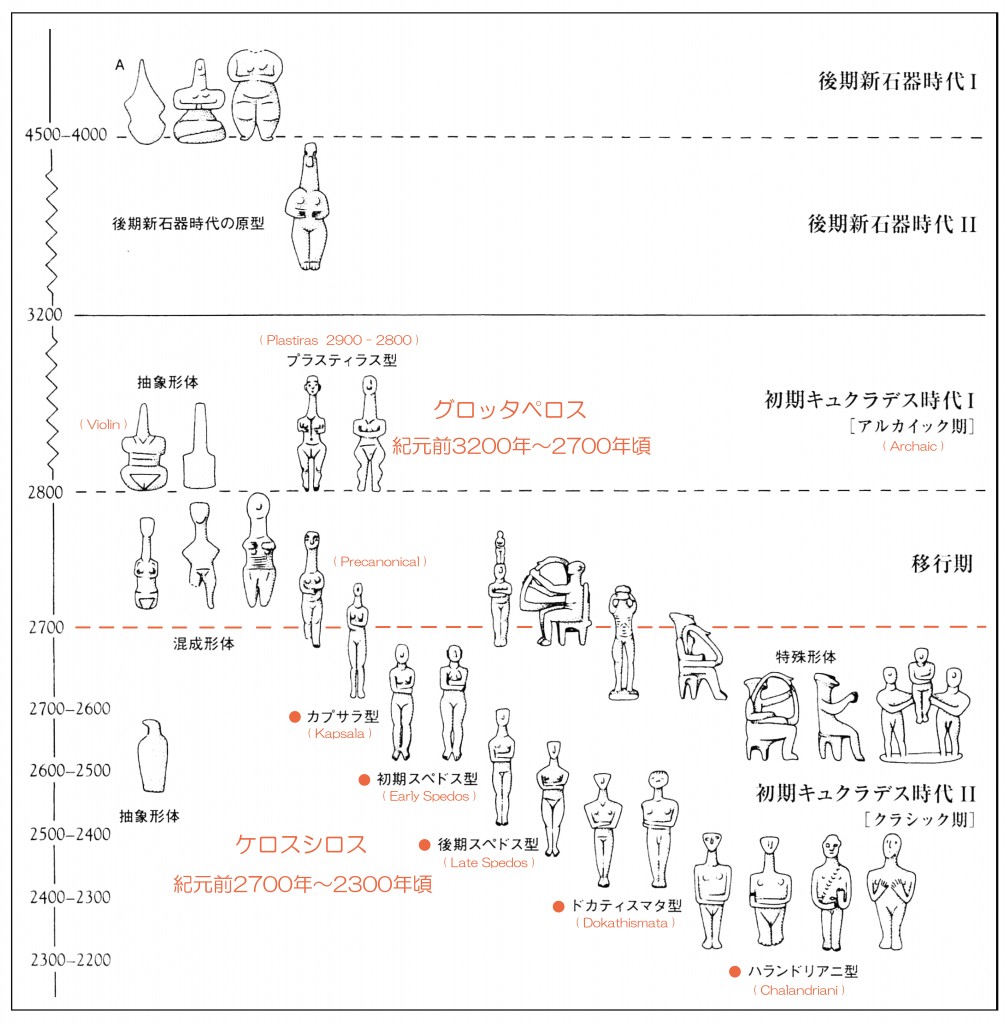

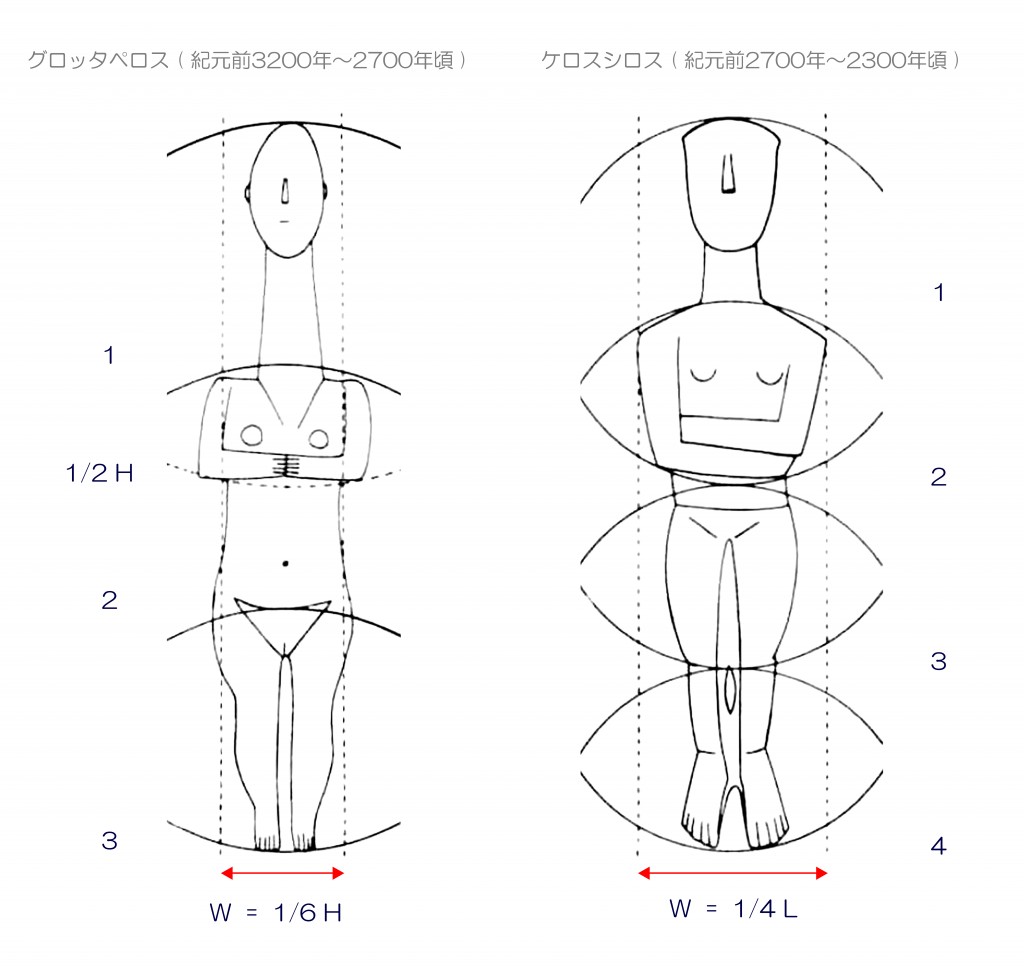

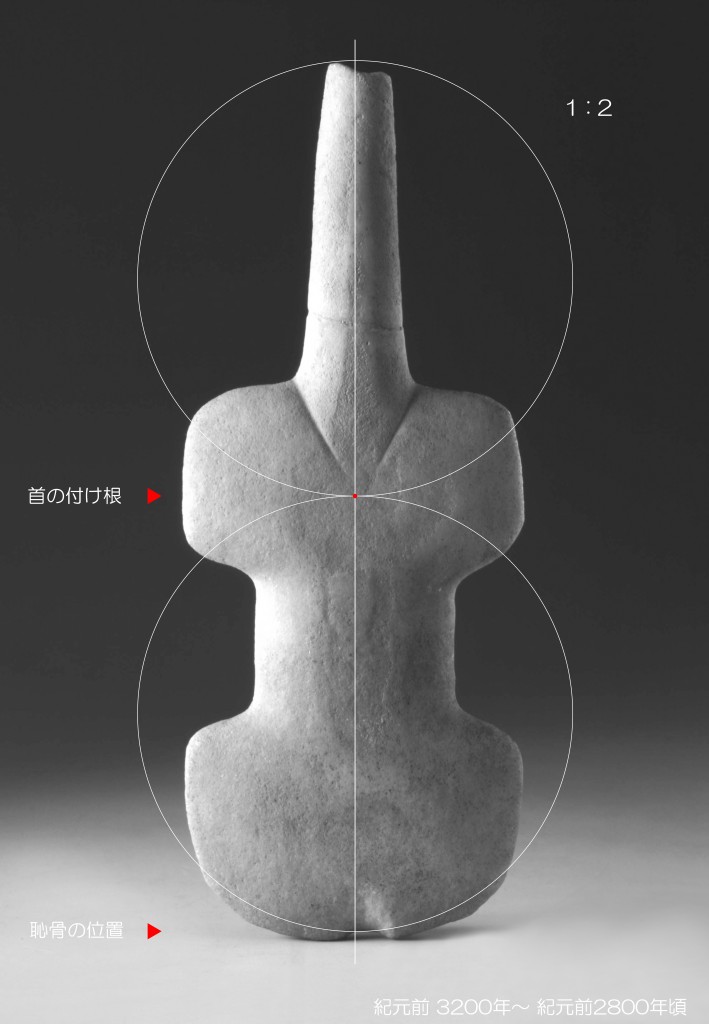

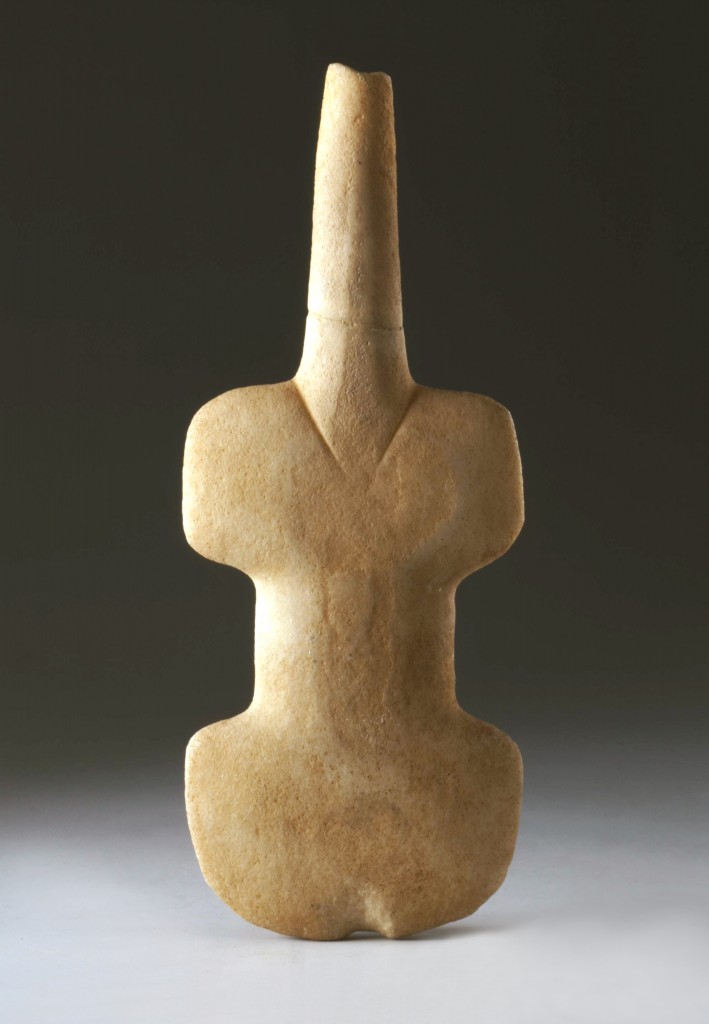

“Canonical” figurines

“Canonical” figurines

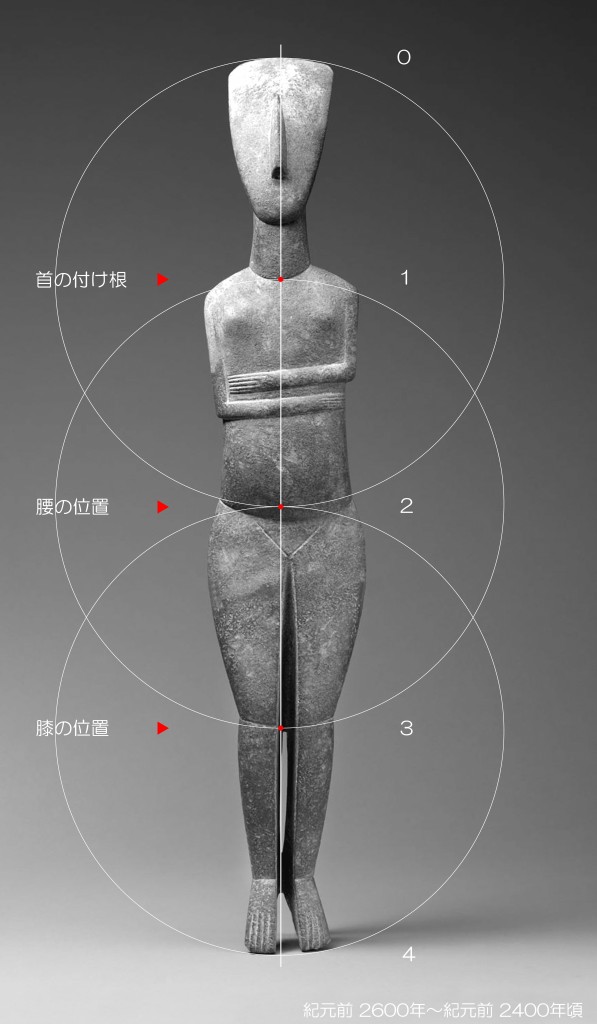

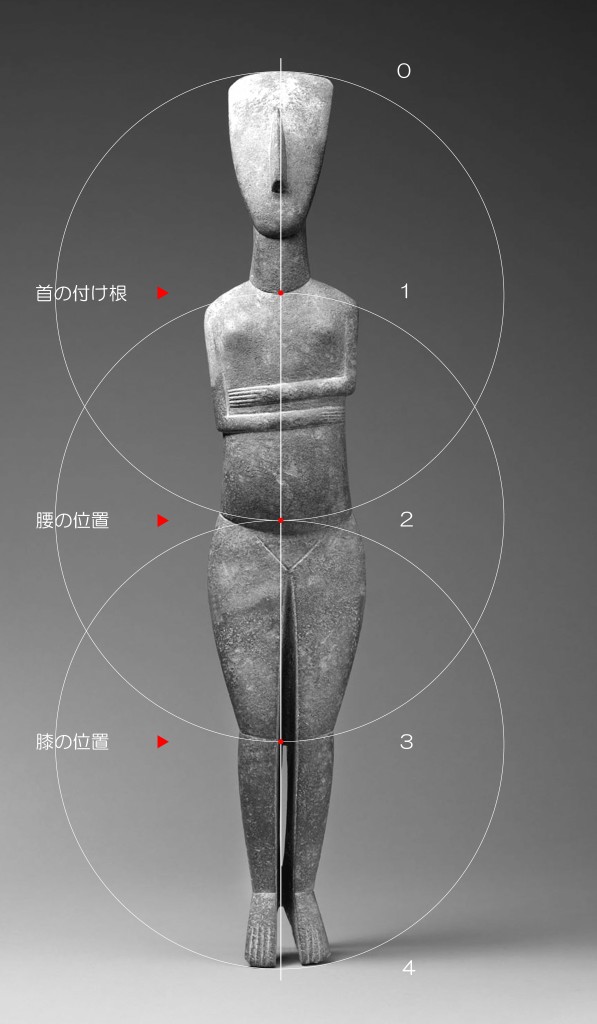

“Cycladic Idol” ( Statuette of a woman ), circa 2600B.C.~ 2400 B.C.

“Cycladic Idol” ( Statuette of a woman ), circa 2600B.C.~ 2400 B.C.

Cycladic female figurine, Marble on Paros

Cycladic female figurine, Marble on Paros

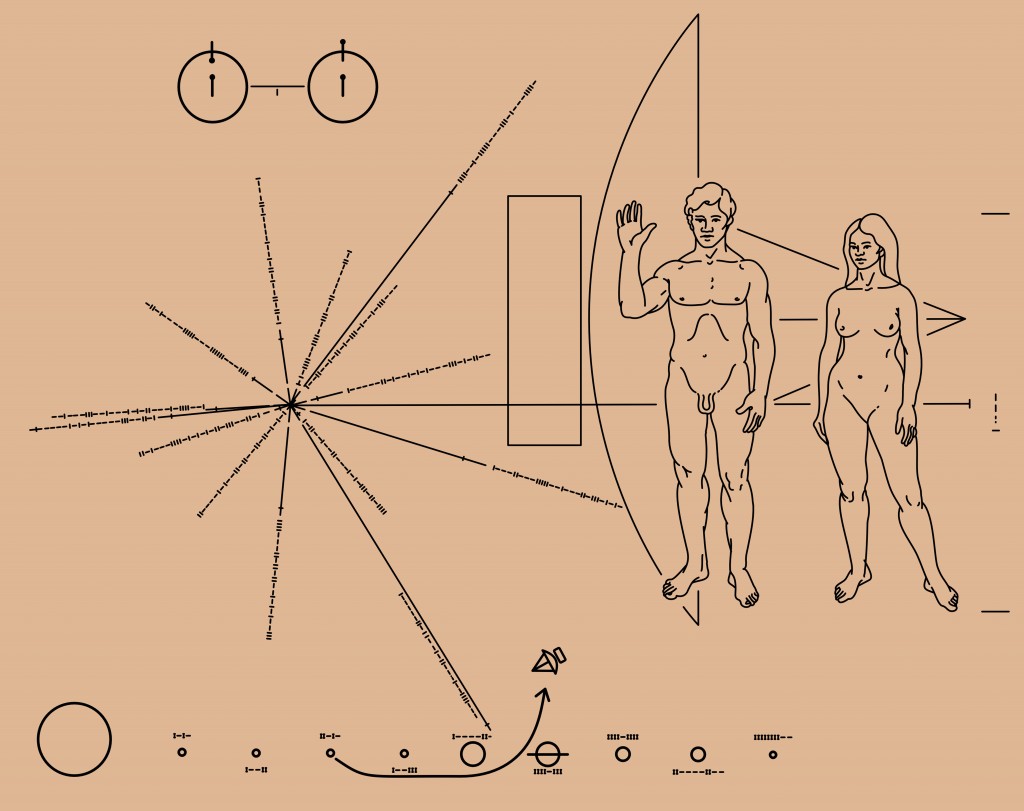

“The illustration on The Pioneer plaque”, NASA

“The illustration on The Pioneer plaque”, NASA

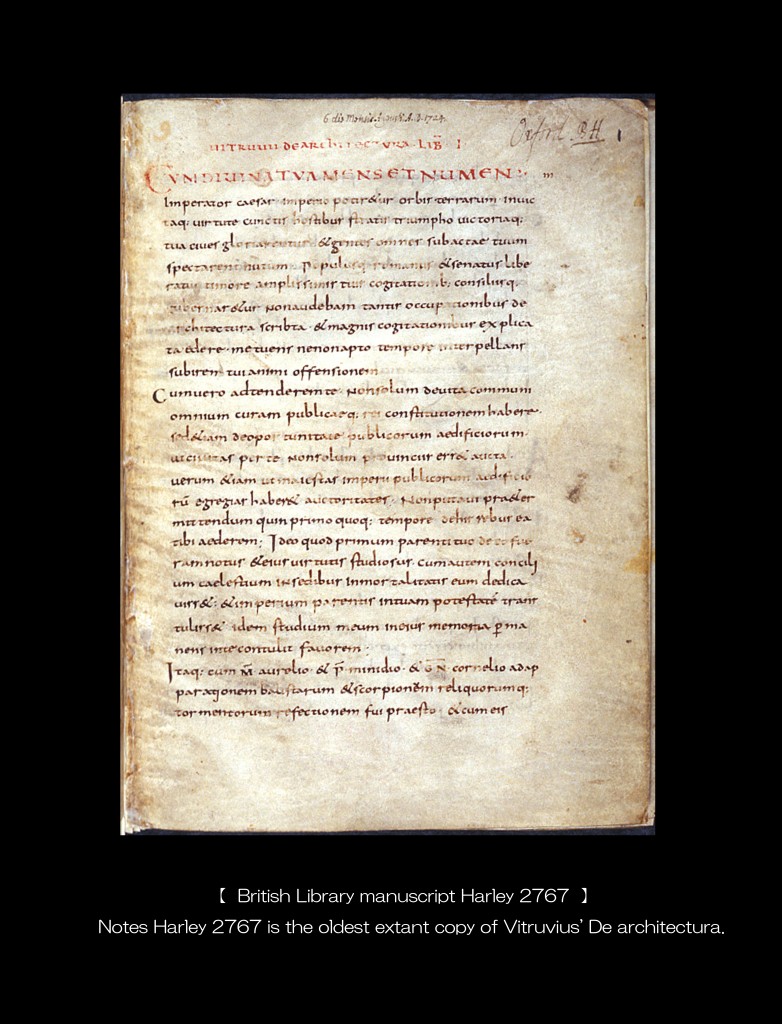

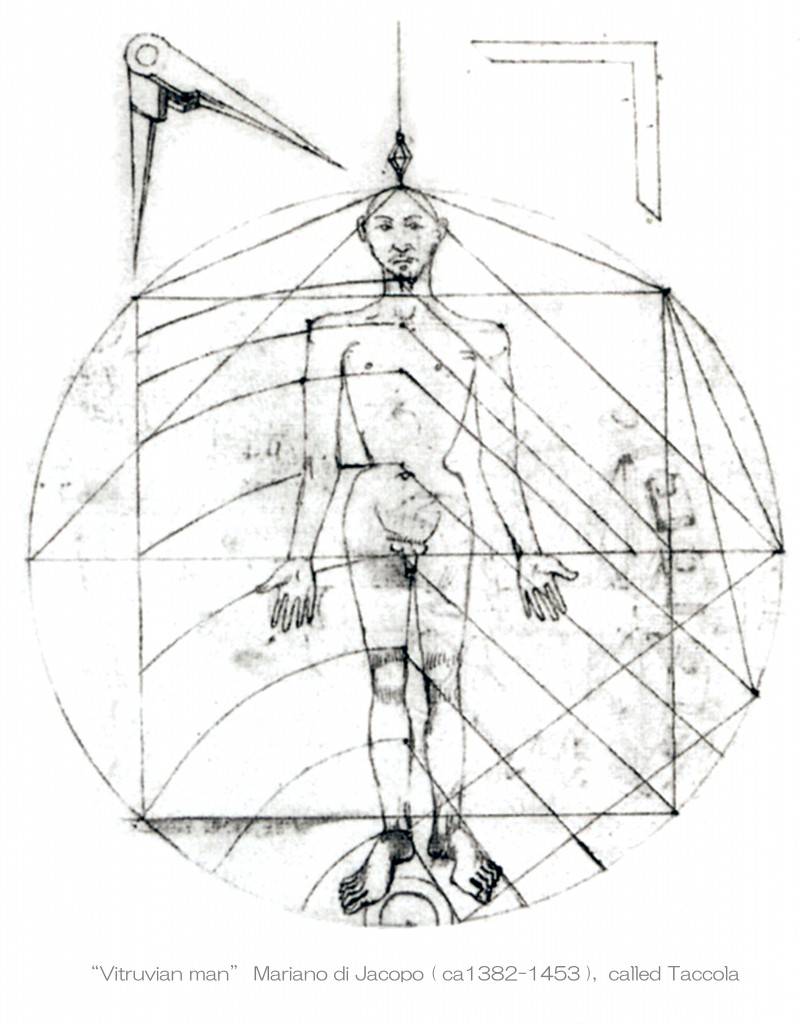

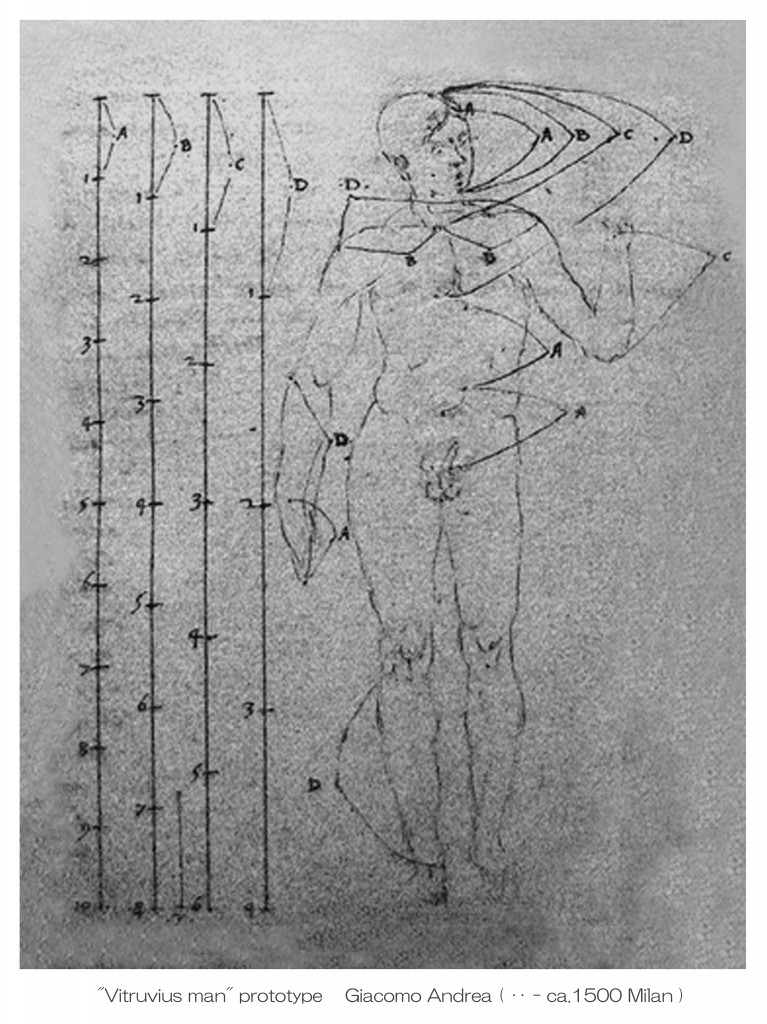

Vitruvius, “De architectura”, Marcus Vitruvius Pollio ( circa 80B.C.~15B.C. ), Roman Republic

Vitruvius, “De architectura”, Marcus Vitruvius Pollio ( circa 80B.C.~15B.C. ), Roman Republic

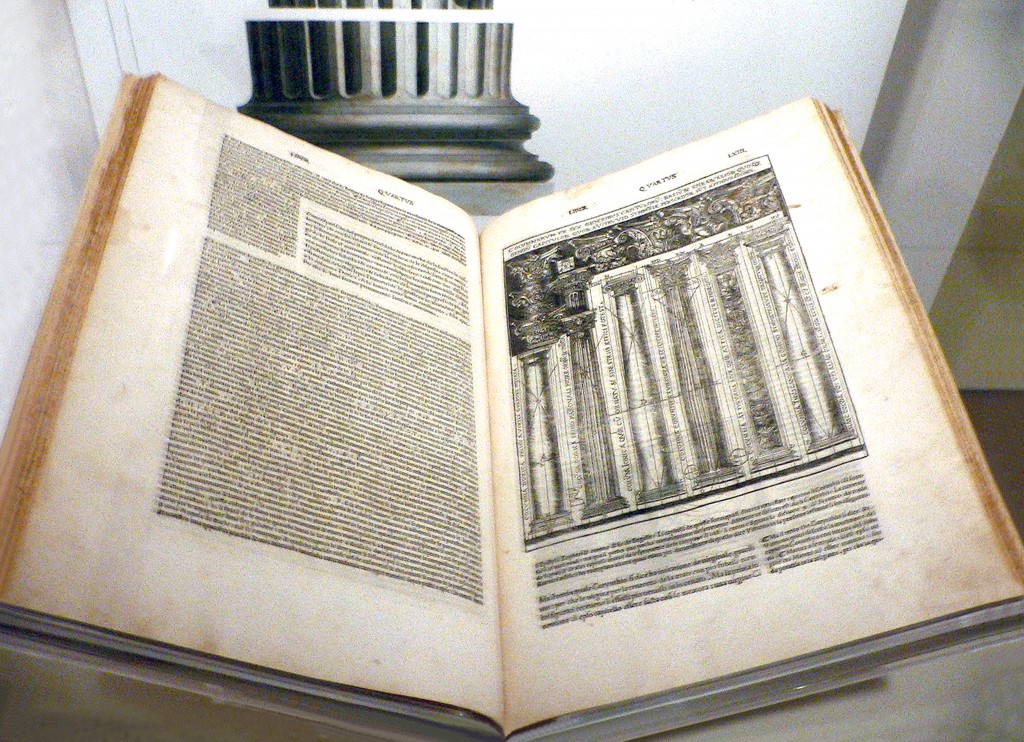

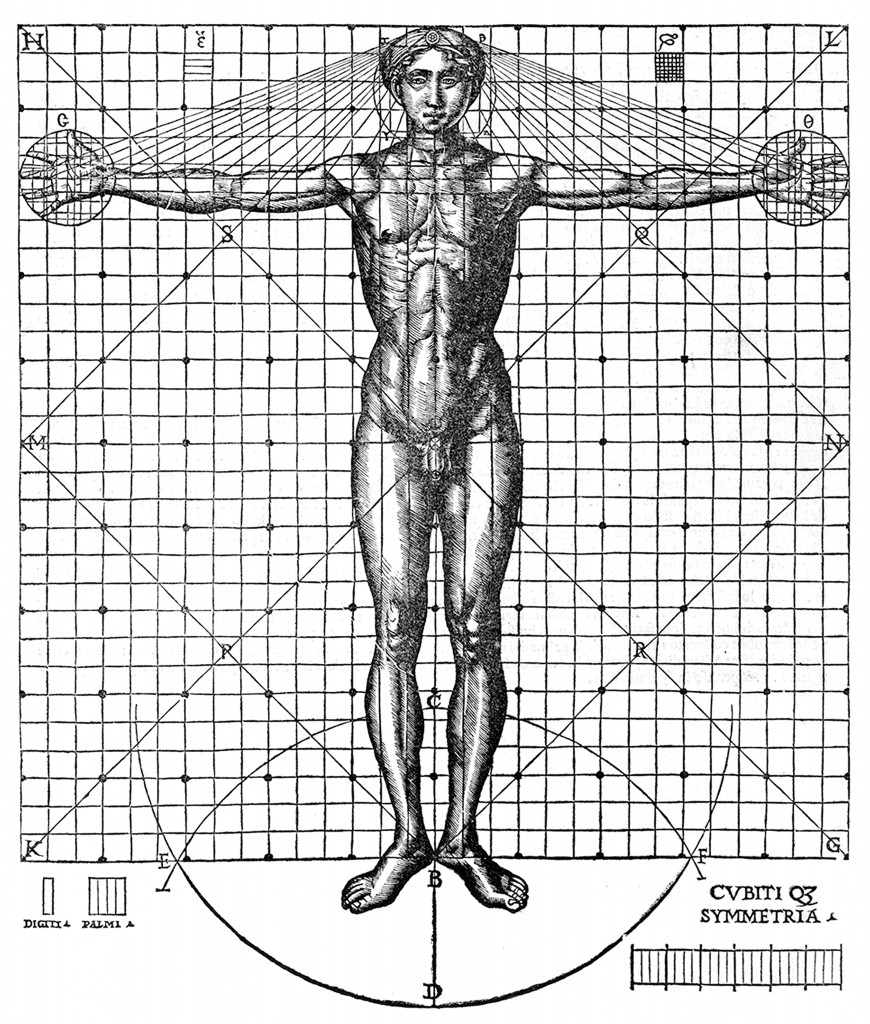

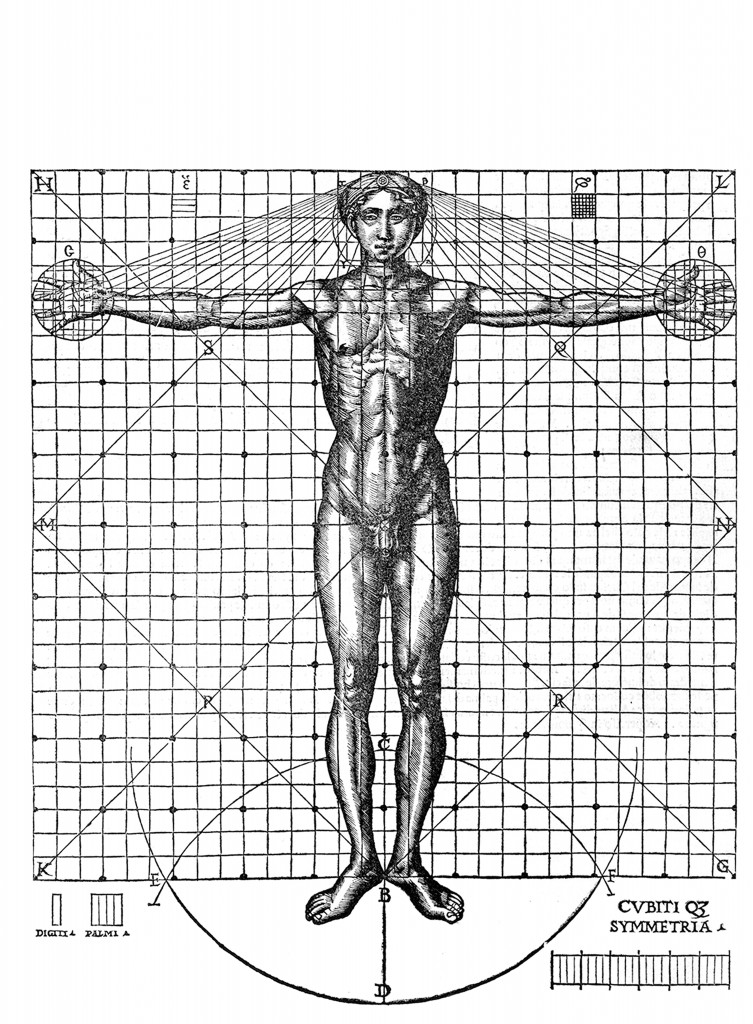

“De Architectura”, Vitruvius. by Cesare di Lorenzo Cesariano ( 1475-1543 ), printed in Como in 1521年刊

“De Architectura”, Vitruvius. by Cesare di Lorenzo Cesariano ( 1475-1543 ), printed in Como in 1521年刊

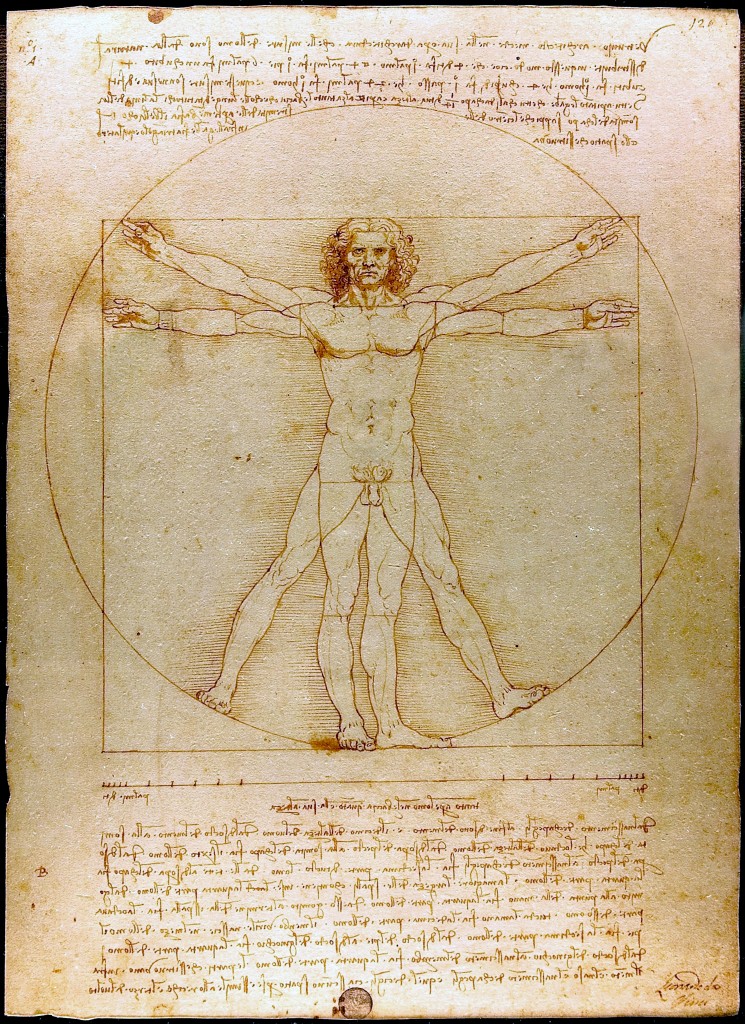

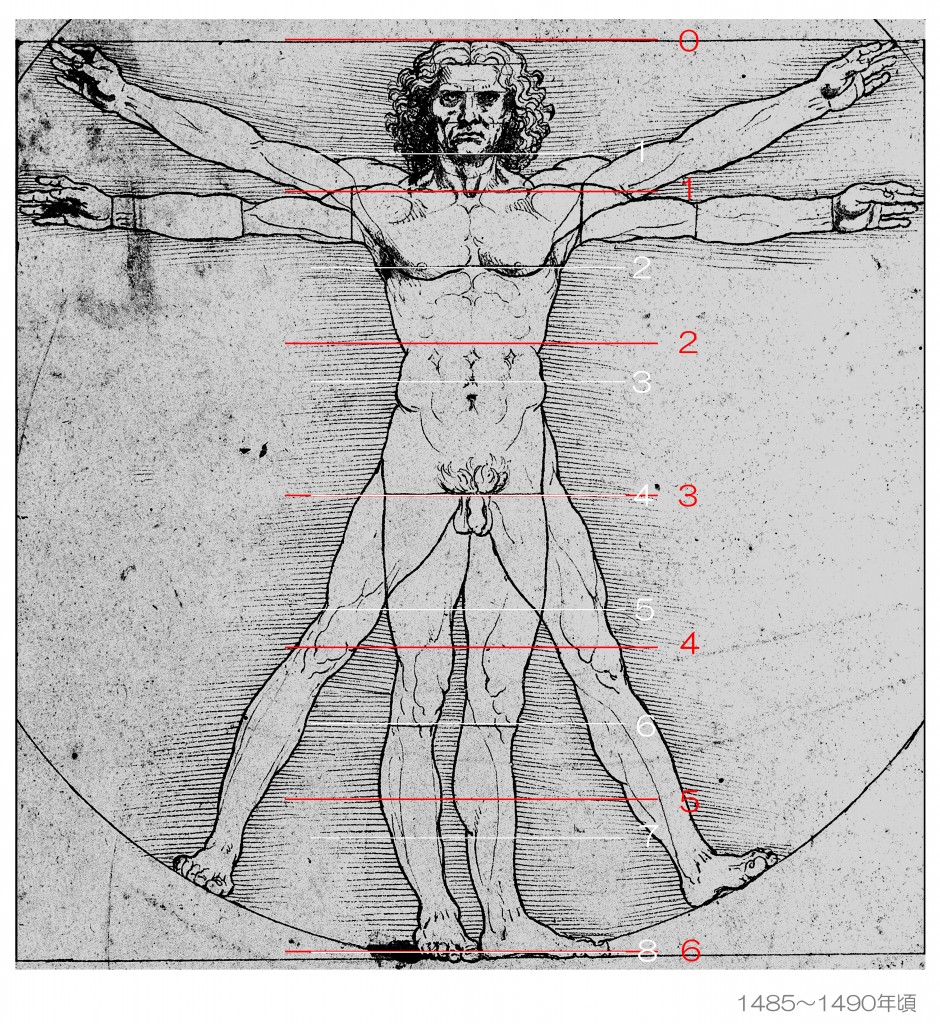

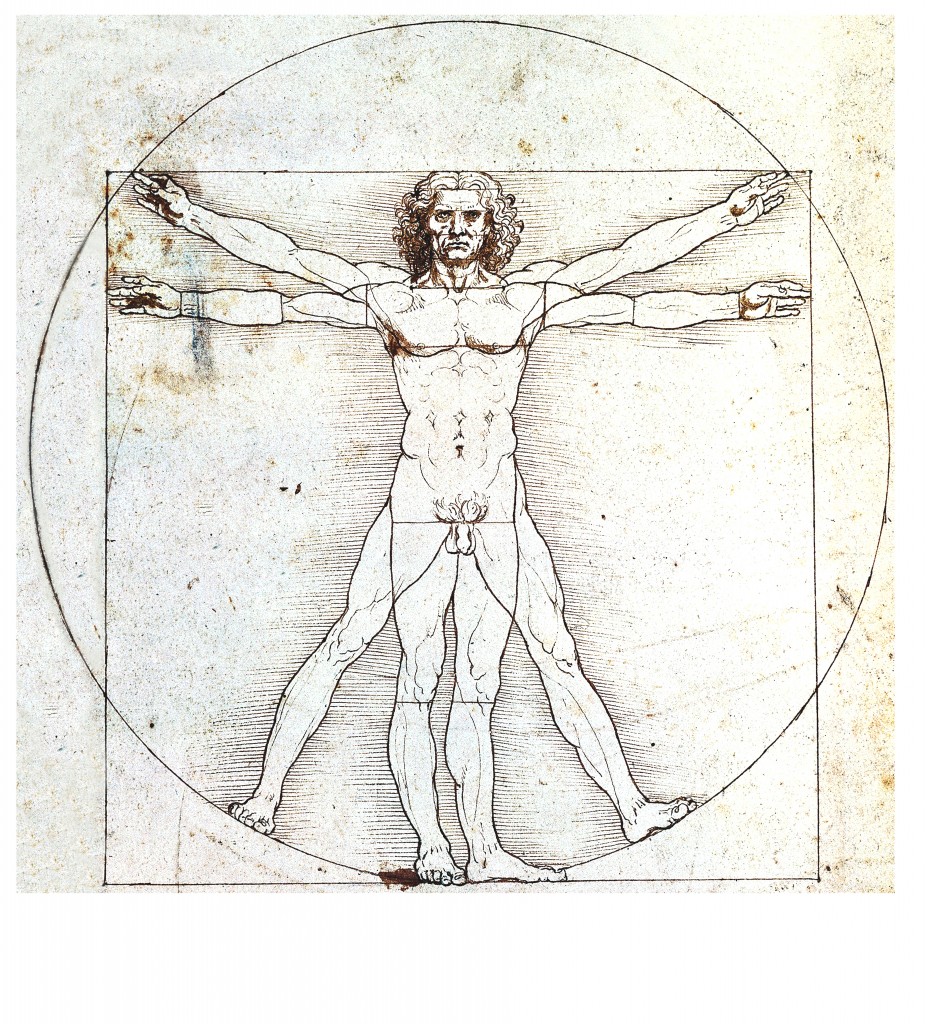

『 ウィトルウィウス的人体図 』1485年~1490年頃 ( Leonardo da Vinci 1452-1519 )

『 ウィトルウィウス的人体図 』1485年~1490年頃 ( Leonardo da Vinci 1452-1519 ) この『 ウィトルウィウス的人体図 』は、よく見ると 縦線や横線で分割線がいれられ、

この『 ウィトルウィウス的人体図 』は、よく見ると 縦線や横線で分割線がいれられ、

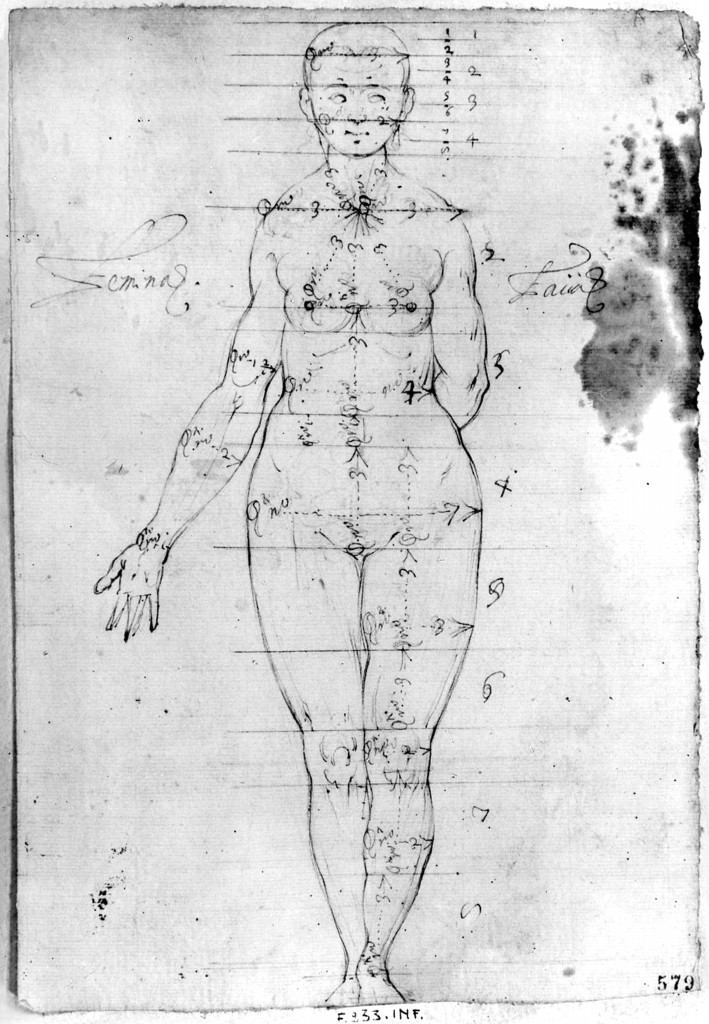

“Human Proportions ( Menschlicher Proportion )”

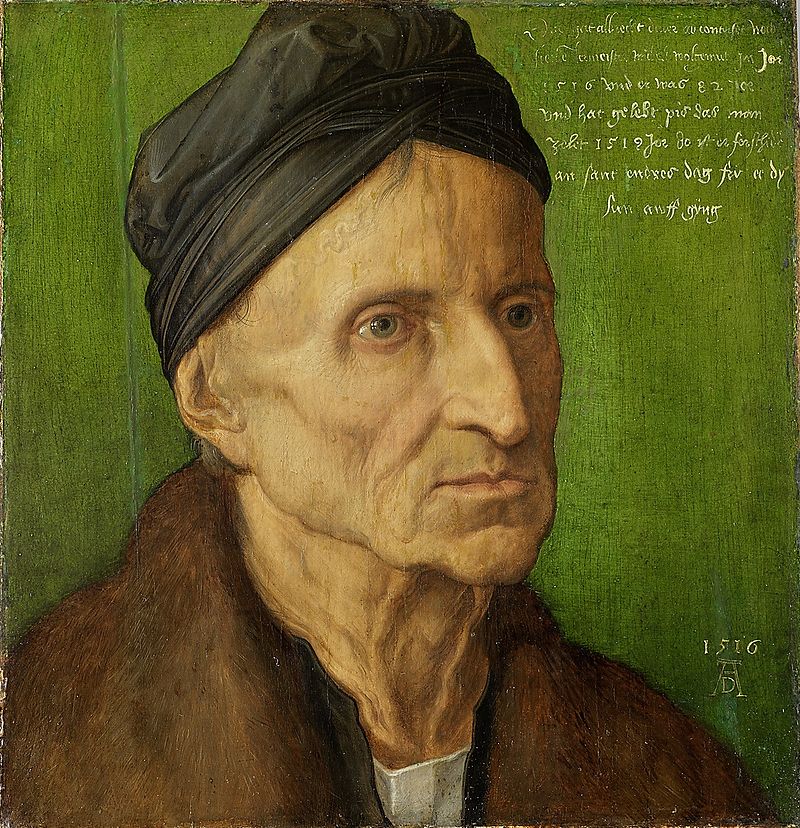

“Human Proportions ( Menschlicher Proportion )” 『 父親、 Albrecht Dürer ( 1427-1502 ) の肖像画 』

『 父親、 Albrecht Dürer ( 1427-1502 ) の肖像画 』 『 母親の肖像画 』( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )、by Albrecht Dürer (1471-1528 )、1490年

『 母親の肖像画 』( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )、by Albrecht Dürer (1471-1528 )、1490年 “13歳の自画像” ( 紙にメタルポイント )

“13歳の自画像” ( 紙にメタルポイント ) “Portrait of Michael Wolgemut” ( 板、テンペラ、油彩 )

“Portrait of Michael Wolgemut” ( 板、テンペラ、油彩 ) “22歳の自画像”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1493年

“22歳の自画像”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1493年

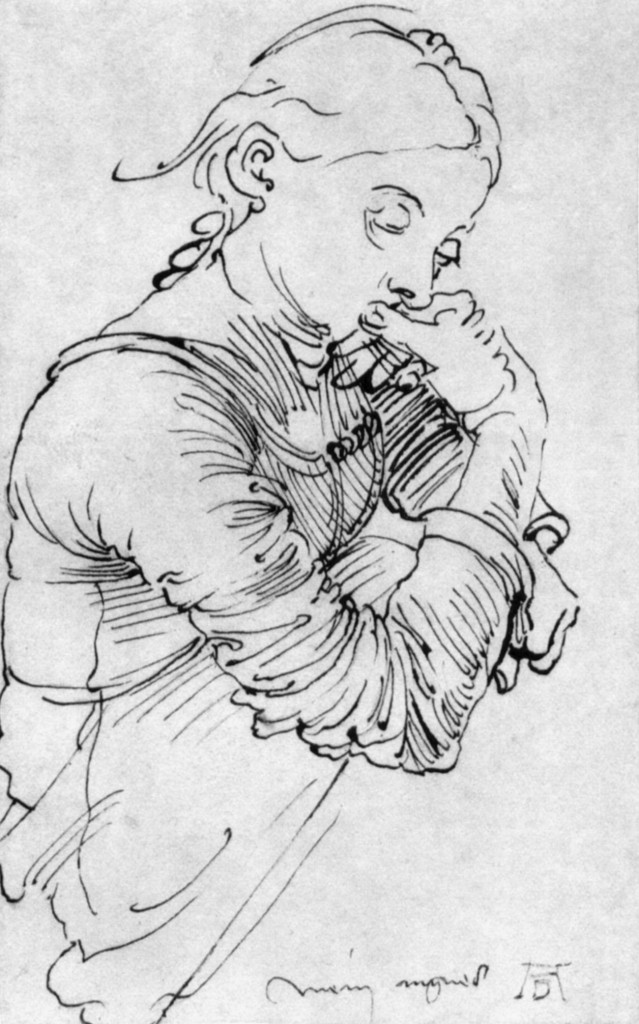

“Agnès, in Dutch clothing”、Agnes Dürer née Frey ( 1475-1539 )

“Agnès, in Dutch clothing”、Agnes Dürer née Frey ( 1475-1539 ) “Self Portrait ( 26歳 )”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1498年

“Self Portrait ( 26歳 )”、 Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1498年 “Self Portrait ( 28歳 )” ( 菩提樹材 Tilia sp.、油彩 67.1 x 48.9 cm ) Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1500年

“Self Portrait ( 28歳 )” ( 菩提樹材 Tilia sp.、油彩 67.1 x 48.9 cm ) Albrecht Dürer (1471-1528 ) 1500年

“Praying Hands”, pen-and-ink drawing 1508年頃

“Praying Hands”, pen-and-ink drawing 1508年頃 “Albrecht Dürer’s House” in Nuremberg

“Albrecht Dürer’s House” in Nuremberg “Melencolia I” 1514年 Albrecht Dürer ( 1471-1528 ), engraving 242mm×191mm Albertina Museum in Vienna

“Melencolia I” 1514年 Albrecht Dürer ( 1471-1528 ), engraving 242mm×191mm Albertina Museum in Vienna “63歳の母 ( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )”、( 紙に木炭、42.1×30.3cm、ベルリン国立美術館 )

“63歳の母 ( Barbara Dürer ca. 1451–1514 )”、( 紙に木炭、42.1×30.3cm、ベルリン国立美術館 )

ヴァルトブルク城に残るルターの部屋 ( Wartburg Lutherstube )

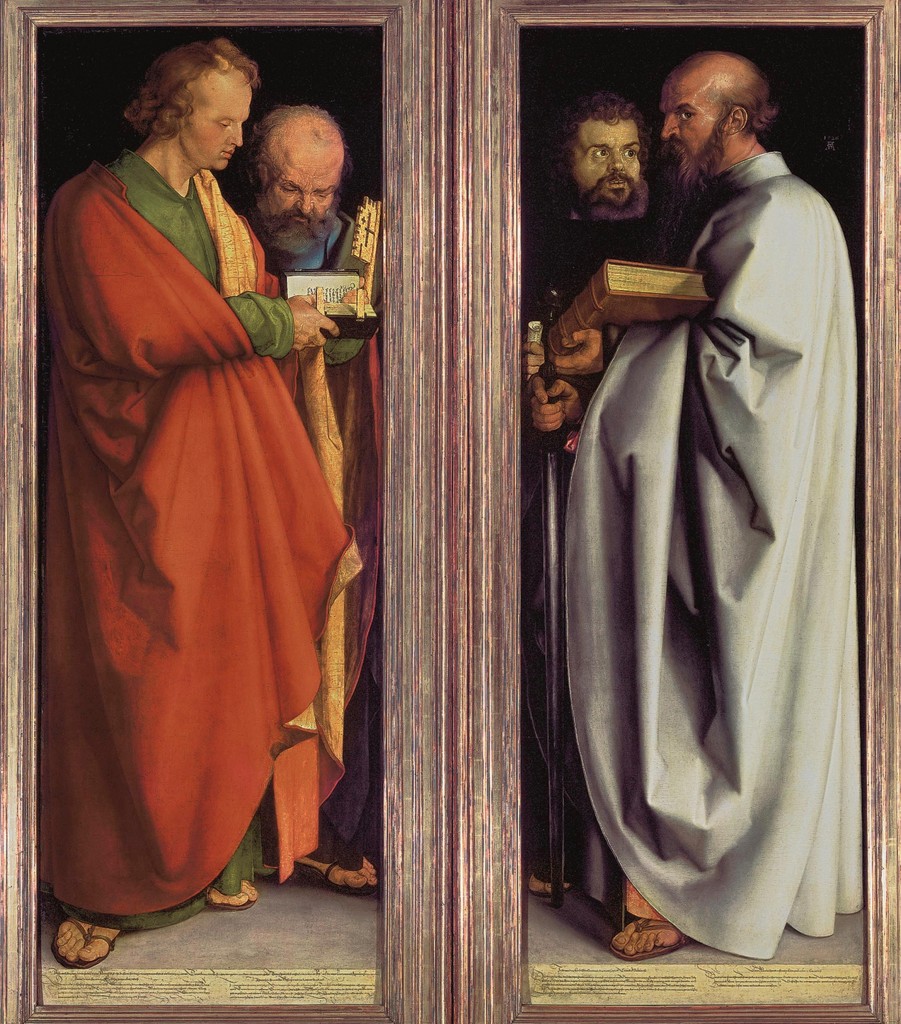

ヴァルトブルク城に残るルターの部屋 ( Wartburg Lutherstube ) “The Four Apostles” ( 板、油彩 Each picture 204 × 74 ) 、1523年~1526年、Albrecht Dürer ( 1471-1528 )

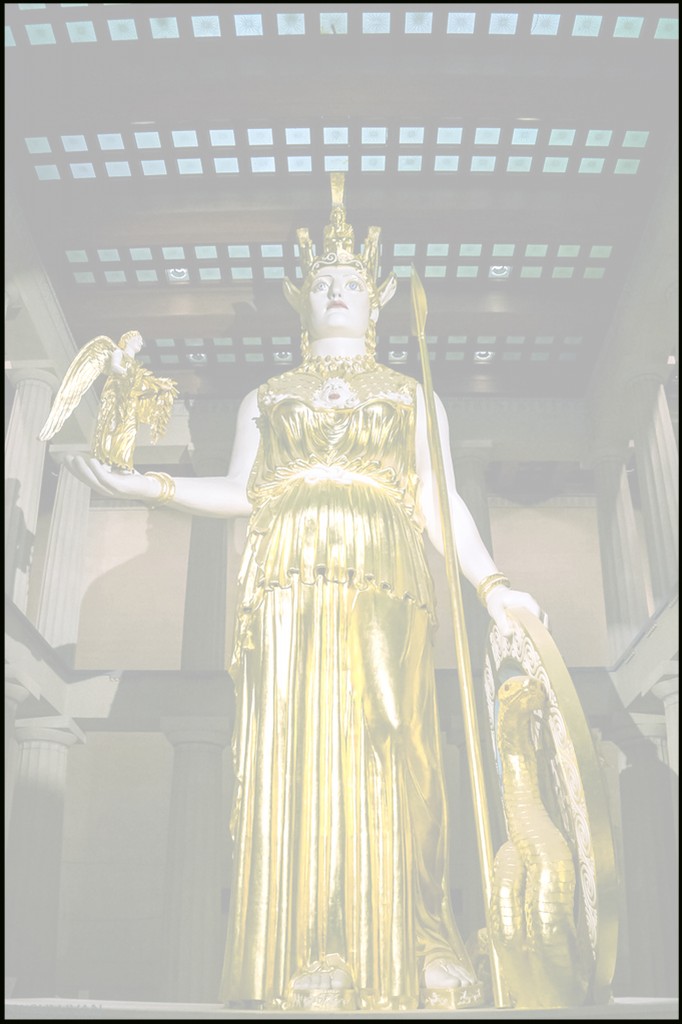

“The Four Apostles” ( 板、油彩 Each picture 204 × 74 ) 、1523年~1526年、Albrecht Dürer ( 1471-1528 ) 『 サモトラケの ニケ 』製作年 : 紀元前200年~紀元前190年頃 / パロス島産の大理石 H 244 cm / ルーヴル美術館所蔵

『 サモトラケの ニケ 』製作年 : 紀元前200年~紀元前190年頃 / パロス島産の大理石 H 244 cm / ルーヴル美術館所蔵 『 ミロのヴィーナス 』製作年 : 紀元前130年~紀元前100年頃 / 大理石 H 203 cm / ルーヴル美術館所蔵

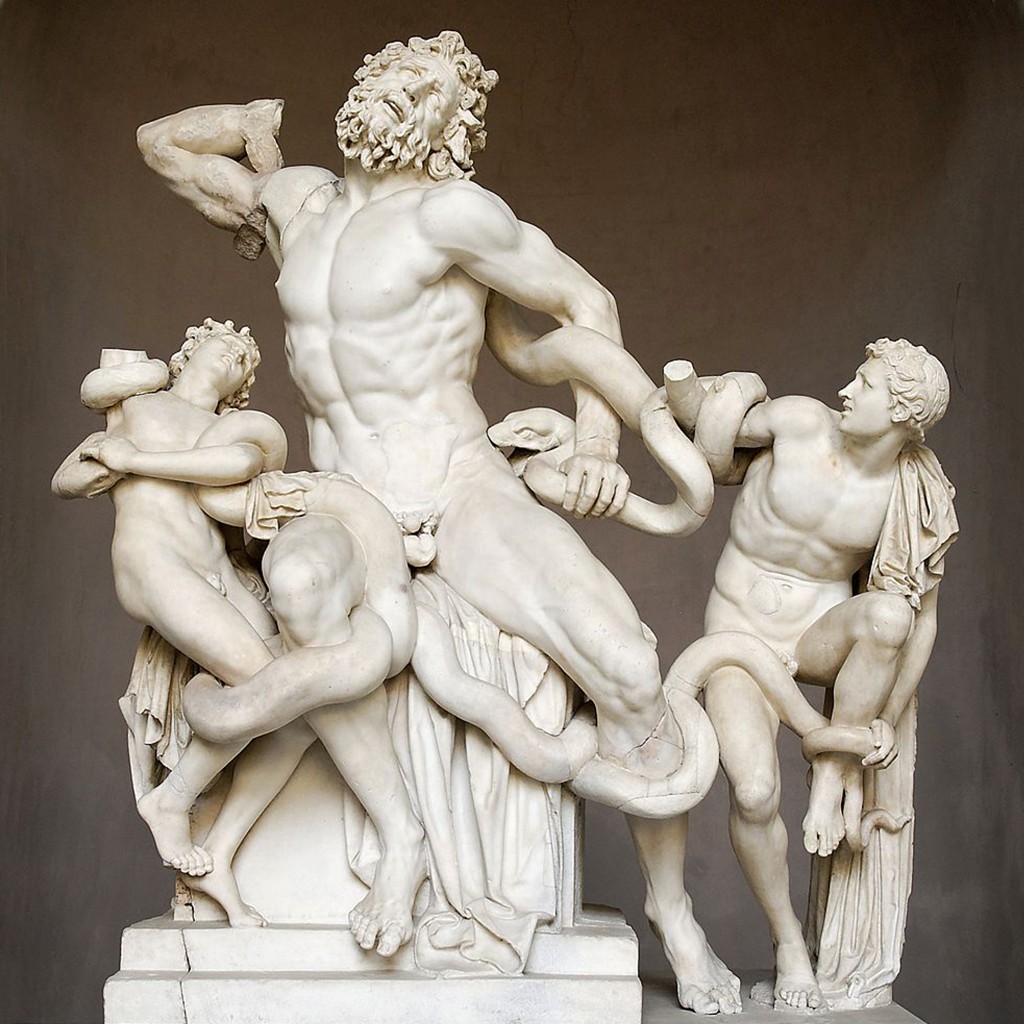

『 ミロのヴィーナス 』製作年 : 紀元前130年~紀元前100年頃 / 大理石 H 203 cm / ルーヴル美術館所蔵 『 ラオコーン群像 』製作年 : 紀元前42年から紀元前20年頃とする説など 複数の説があり不明 / 大理石 H 242 cm / ピオ・クレメンティーノ美術館 ( バチカン美術館 )

『 ラオコーン群像 』製作年 : 紀元前42年から紀元前20年頃とする説など 複数の説があり不明 / 大理石 H 242 cm / ピオ・クレメンティーノ美術館 ( バチカン美術館 ) 『 悲しみのマリア ( Trauernde Maria ) 』

『 悲しみのマリア ( Trauernde Maria ) 』  『 Seated Bishop 』 製作年 : 1495年頃 / 菩提樹、濃灰色のステイン ) / Tilman Riemenschneider ( ca.1460-1531 )

『 Seated Bishop 』 製作年 : 1495年頃 / 菩提樹、濃灰色のステイン ) / Tilman Riemenschneider ( ca.1460-1531 )