『 Moses 』 製作年 : 1513年~1715年頃 / 大理石 ( Marble ) H 235cm / W 210cm / The Church of San Pietro in Vincoli

『 Moses 』 製作年 : 1513年~1715年頃 / 大理石 ( Marble ) H 235cm / W 210cm / The Church of San Pietro in Vincoli

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( 1475-1564 )

『 Moses 』 製作年 : 1513年~1715年頃 / 大理石 ( Marble ) H 235cm / W 210cm / The Church of San Pietro in Vincoli

『 Moses 』 製作年 : 1513年~1715年頃 / 大理石 ( Marble ) H 235cm / W 210cm / The Church of San Pietro in Vincoli

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( 1475-1564 )

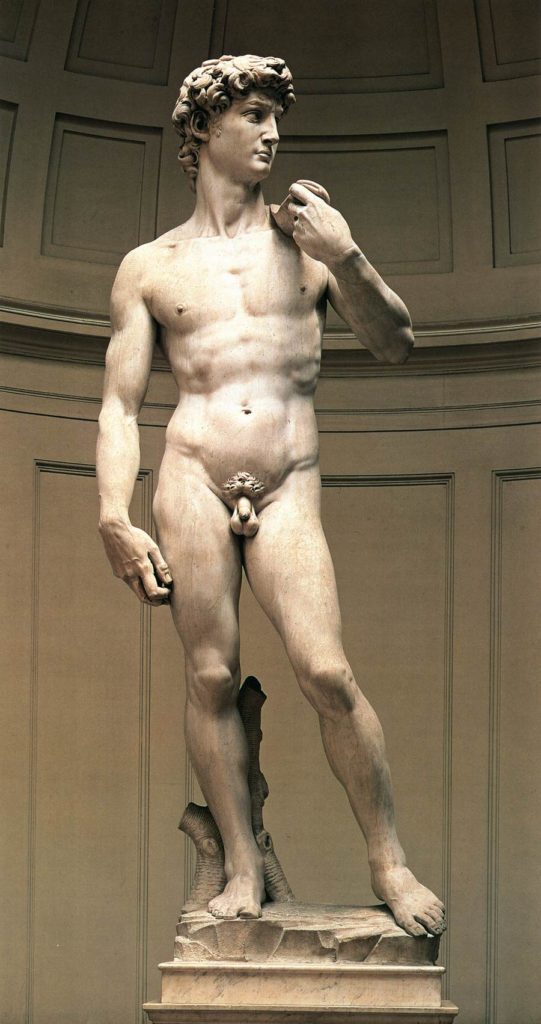

『 ダビデ ( David ) 』製作年 : 1504年 / 大理石 ( Marble ) H 434 cm / Galleria dell’Accademia, Florence

『 ダビデ ( David ) 』製作年 : 1504年 / 大理石 ( Marble ) H 434 cm / Galleria dell’Accademia, Florence

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( 1475-1564 )

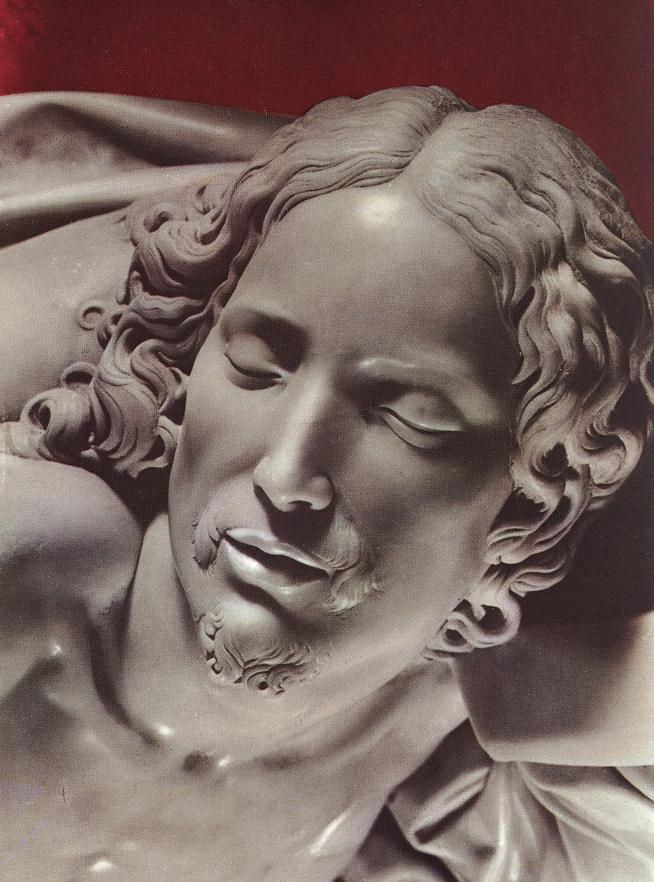

『 瀕死の奴隷 』製作年 : 1513年~1516年頃 / 大理石 H 227.7cm / ルーヴル美術館所蔵

『 瀕死の奴隷 』製作年 : 1513年~1516年頃 / 大理石 H 227.7cm / ルーヴル美術館所蔵

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( 1475-1564 )

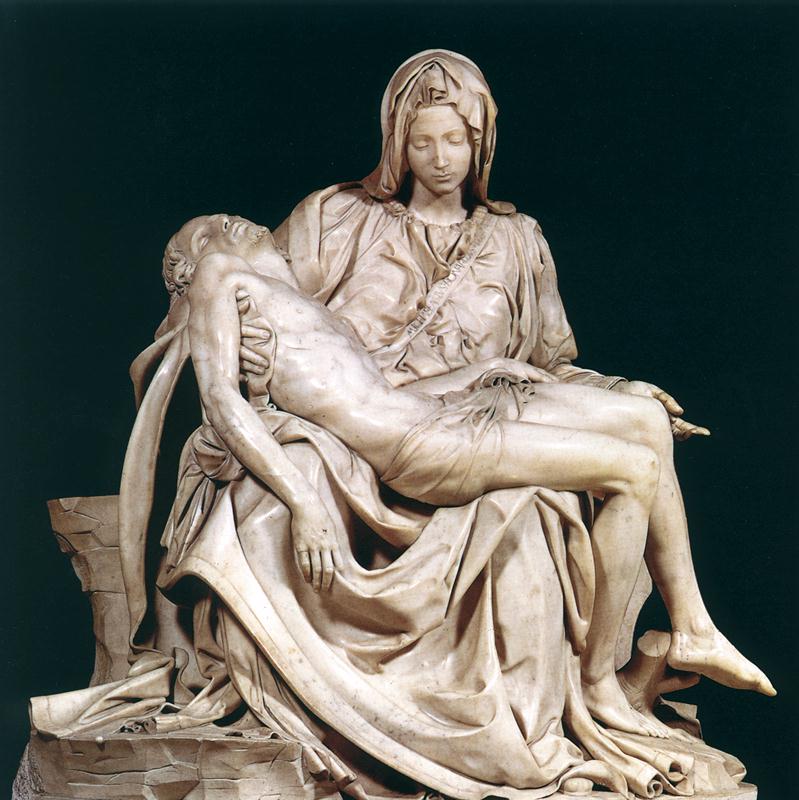

『 ピエタ ( Pietà )』製作年 : 1500年頃 / 大理石 H 174 cm、W 195 cm / Basilica di San Pietro, Vatican

『 ピエタ ( Pietà )』製作年 : 1500年頃 / 大理石 H 174 cm、W 195 cm / Basilica di San Pietro, Vatican

聖母の顔には悲しみで乱された様子がない

キリストの肉体には苦悶の跡はない

聖母の帯に銘が刻まれている

聖母の帯に銘が刻まれている

「MICHELANGELUS BUONARROUTUS FIORENTINUS FACIEBAT」

( フィレンツェ人 ミケンランジェロ・ブオナローティがこれを作る。)

ミケランジェロは『 ピエタ 』において、マリアの悲しみ、キリストの無念さ、そしてそれを超えた人間の贖罪などを静謐に峻厳に表現したといわれています。

『 聖プロキュラス ( St. Proculus ) 』製作年 : 1494年 / 大理石 H 58.5cm / San Domenico, Bologna

『 聖プロキュラス ( St. Proculus ) 』製作年 : 1494年 / 大理石 H 58.5cm / San Domenico, Bologna

Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni ( 1475-1564 )

Germany violin 2012年製 ( 改作整備済 )

私は 弦楽器製作以外に、ヴァイオリンや チェロなどの整備や販売もやっています。そして 現在、2012年にドイツで製作されたヴァイオリンに バスバー交換など整備を加えて 性能を向上させたものを販売しています。

試奏していただければ、この ヴァイオリンの高いクオリティをすぐにご理解いただけると思います。試奏をご希望でしたら お気軽にご連絡ください。

なお、この ヴァイオリンの販売価格は ¥350,000- ( 税込み )です。よろしくお願いいたします。

2019-12-12 自由ヶ丘ヴァイオリン

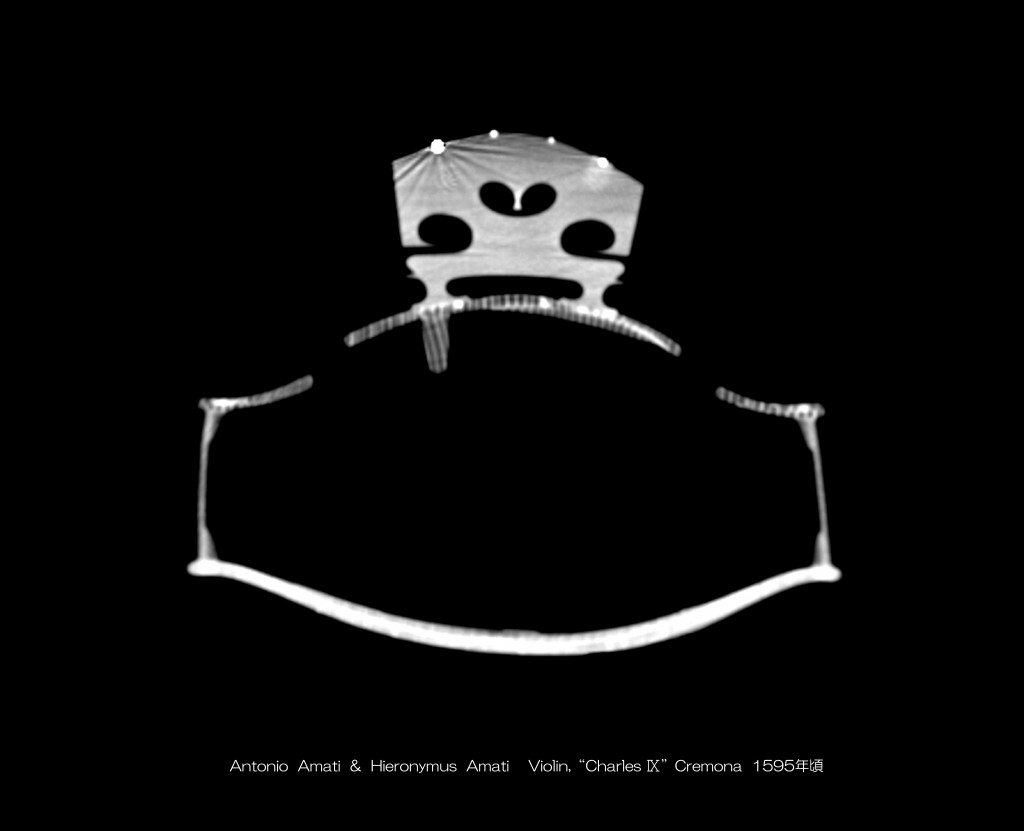

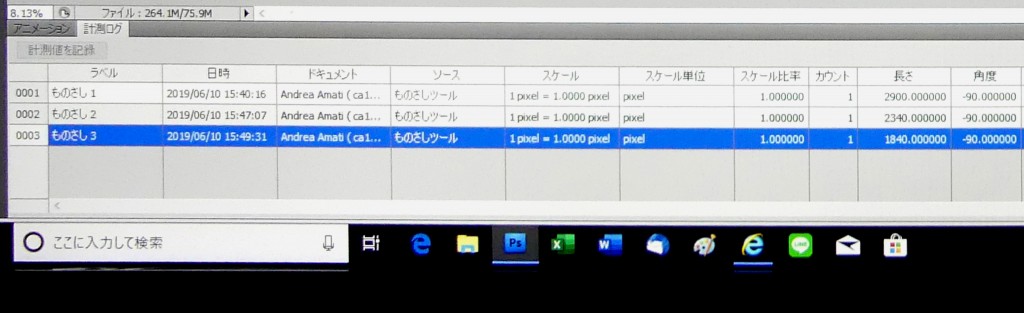

Antonio Amati ( ca.1540-1607 ) & Hieronymus Amati ( ca.1561-1630 ) Violin, “Charles Ⅸ” Cremona 1595年頃

Antonio Amati ( ca.1540-1607 ) & Hieronymus Amati ( ca.1561-1630 ) Violin, “Charles Ⅸ” Cremona 1595年頃

表板のアーチ 23.4mm

裏板のアーチ 18.4mm

「オールド」と呼ばれる ヴァイオリンや ビオラ、チェロは、表板や裏板の隆起が高い「ハイアーチ」や「ミディアム・ハイアーチ」で作られているものが多いという特徴があります。

その理由は、『 箱型響胴の 表板や裏板は 平らなものよりも お椀を伏せたようになっている方が強く、その曲面がきつくなるのに比例して「剛性」が高くなるため “節”の役割が付与しやすく、結果として それらと対を成す “腹”の 振動を強めるため 』であると 私は考えています。

なお、このような条件設定は シンバルや 銅鑼、ティンシャ( チベタンシンバル ) などにも見ることができます。

なお、このような条件設定は シンバルや 銅鑼、ティンシャ( チベタンシンバル ) などにも見ることができます。

シンバル

銅鑼、チャイナトラッシュ

ティンシャ ( チベタンシンバル )

シンバル類は アーチを組み合わせて、 おもに Cup を “節”とし、Bou や Edge に “腹”の役割を 与えることで 響を強くするとともに振動時間を持続しやすくしてあります。

「オールド・バイオリン」の場合でも アーチの組み合わせによって不連続面をなした表板や裏板が その響きを生みだすために “節”の役割をはたしていますので、その アーチの高さは重要な特質を意味していると思います。

なお、一口に “アーチ”と言っても「オールド・バイオリン」の場合は 程度差がおおきいので 数段階に分類することが一般的です。

因みに私は、表板の高さが 19.5mm以上だと「ハイアーチ」、 17.5mm~19.5mm を 「ミディアム・ハイアーチ」とし、15.5mm~17.5mm を「ミディアムアーチ」、そして 15.5mm 以下を「ローアーチ」と区別しています。

私は このようにアーチの高さを下げた事が、18世紀末以降に ほとんどのヴァイオリン製作者が 「オールド・バイオリン」を作れなくなってしまったことの遠因となっているのではないかと考えています。

因みに、このようなアーチの変遷は多くの弦楽器の専門家にとっては常識ですが、特に詳しくない方にも ヴァイオリンが初めて作られたルネサンス晩期から 近代、そして現代までの 480年程の期間に製作された 表板や裏板のアーチに関する計測データを、数は多くなりますが 時間軸に合わせて列記出来れば 容易に証明できるのではないかと思われます。

但し、残念な事ですが‥ 厳密に言えば それは 現時点では難しいようです。

問題はアーチの計測方法です。

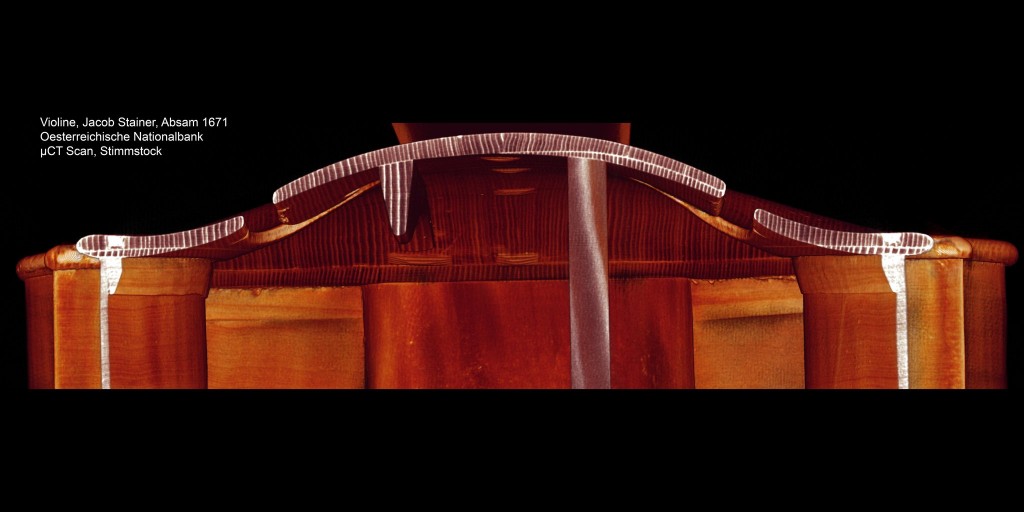

例えば 計測精度の点で言えば、現代では「高解像度 µCTスキャン 」などの計測機器により ヴァイオリンなどの精密なデータを得ることができます。このため、研究者たちによって実施された詳細な計測データは すでに弦楽器研究に寄与してもいます。

しかし、アーチに関しては 絶対的に 検証数が不足している状況です。この計測方法に関しては その費用が 唯一の弱点となっていて、アーチの変遷を証明するためには もっと計測事例数が増えるのを待つしかない状況が続いています。

Costs: Due to the high resolution of the scans and the resulting huge data volume, the generation of the raw data is very costly. The costs for a documentation are 3.500 € (VAT not included). It is possible to run a scan with two violins simultaneously. In this case the charge will be reduced to 3.000 € each (VAT not included).

Costs: Due to the high resolution of the scans and the resulting huge data volume, the generation of the raw data is very costly. The costs for a documentation are 3.500 € (VAT not included). It is possible to run a scan with two violins simultaneously. In this case the charge will be reduced to 3.000 € each (VAT not included).

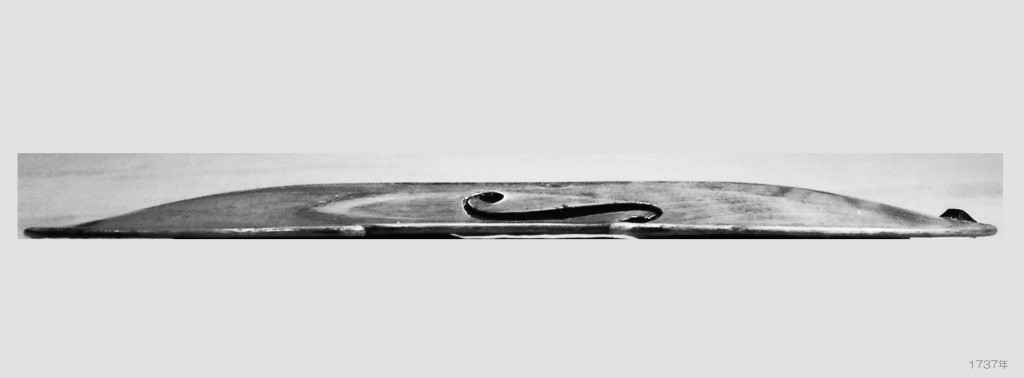

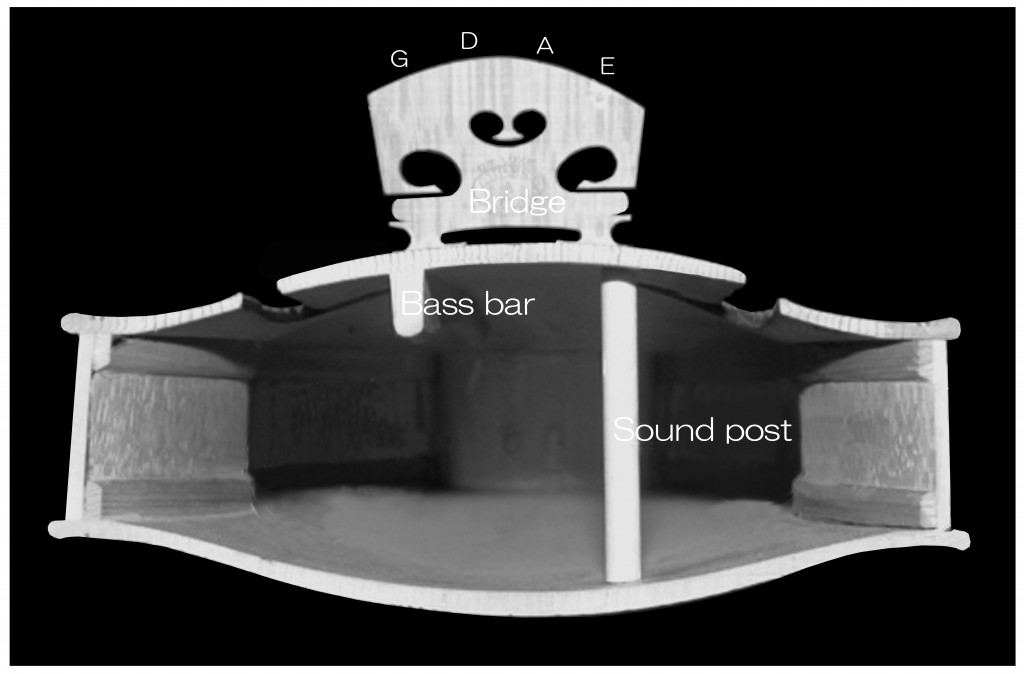

そもそも ヴァイオリンなどの表板や裏板のアーチを計測するのは難しく、ましては下図のように側板の幅を頼りとした 画像や目視による方法では 参考程度にしかなりません。

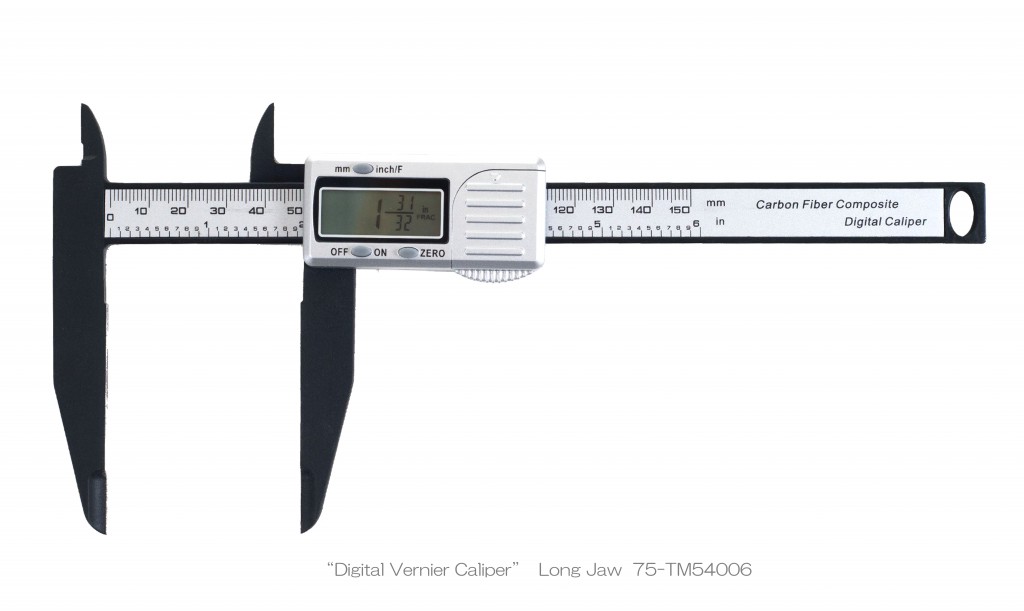

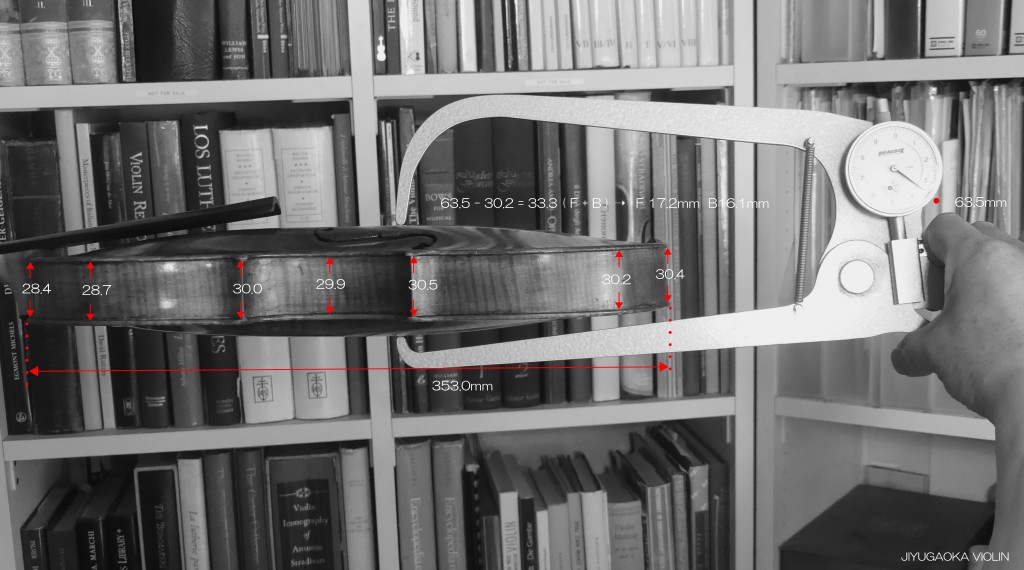

そこで 一般的に用いられる方法が、 このような 長いクチバシ型( ロング・ジョー )の デジタルノギスや、下写真のような ダイヤル・キャリパーで、響胴を垂直に挟み込みながら 頂点部を探りあてて 計測するやりかたです。

そこで 一般的に用いられる方法が、 このような 長いクチバシ型( ロング・ジョー )の デジタルノギスや、下写真のような ダイヤル・キャリパーで、響胴を垂直に挟み込みながら 頂点部を探りあてて 計測するやりかたです。

なお 弦楽器のアーチには個性がありますので、表板と裏板の頂点部が 垂線方向で完全に一致していない場合でも あくまで最大値を “みなし数値”とします。

そうして計測した数値が このヴァイオリンでは 63.5mm でしたので、その値から側板の高さ “30.2mm”( 推測値 )を引いた 33.3mm を表板と裏板に割り振りました。

こうして この事例では、表板のアーチが “17.2mm” で 裏板のアーチは “16.1mm” であると 私は判断しました。

そして 当然ですが‥ これだけでは 計測精度が心許ないので、修理や整備の関係で可能な場合は このヴァイオリンと同じように 次のステップとして表板を外します。

そして、表板のみ ( 補助板あり )で アーチの高さを計測し “割り振りした数値”との突合せを行なうのです。

Richard DUKE ( 1718-1783 ) Violin, London 1770年頃

私の場合は、外した表板を厚さ 10.0mm のガラス板の上に置き パフリング部を30個ほどのクランプでガラス板に固定することで ホリゾンタルを保持してから、表板とガラス板を合わせた厚さを測ります。

そして、その数値から ガラスの厚さ 10.0mm を差し引いた値を 表板アーチの高さとしています。この数値が先程割り振った 表板アーチの数値 “17.2mm” と等しければ、 裏板のアーチ “16.1mm” という数値の 信頼度もあると考えられます。

なお、このヴァイオリンの整備では 裏板を外しませんでしたので 直接の計測は表板のみでした。しかし、まれにですが 表板、裏板ともに外して整備や修理をする事がありますので、 私は そういった機会に試行錯誤をしながら 計測値を 表板と裏板に割り振る正確さが高まるように努力しています。

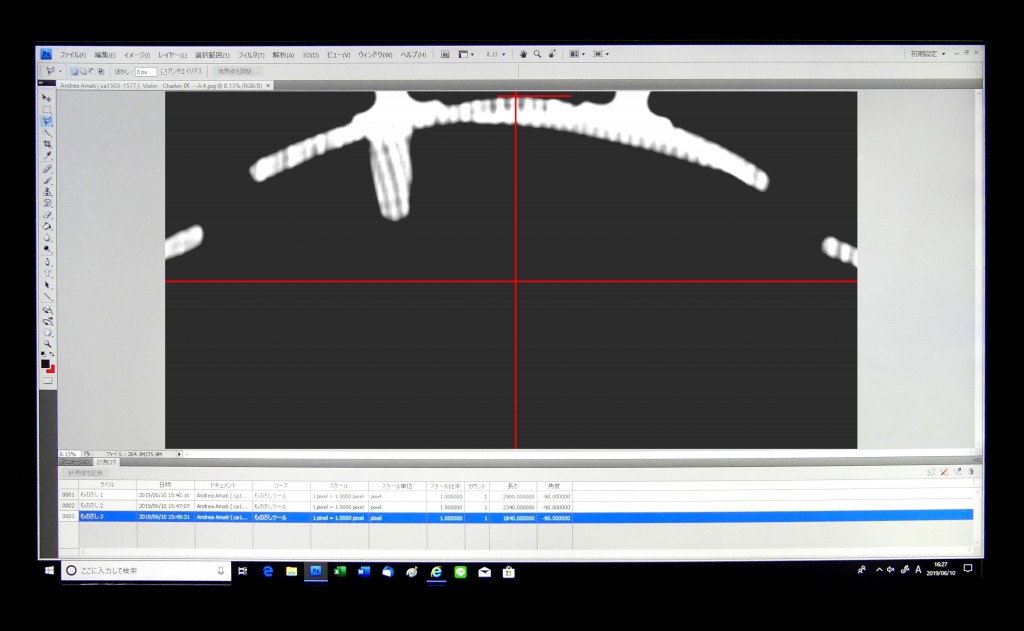

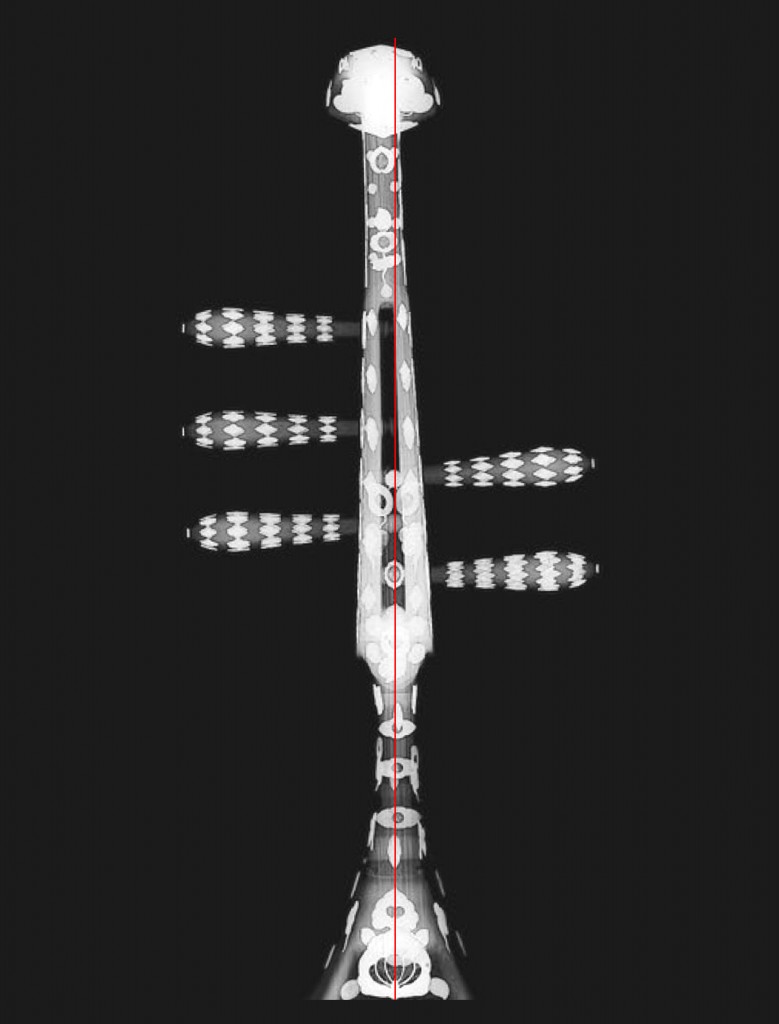

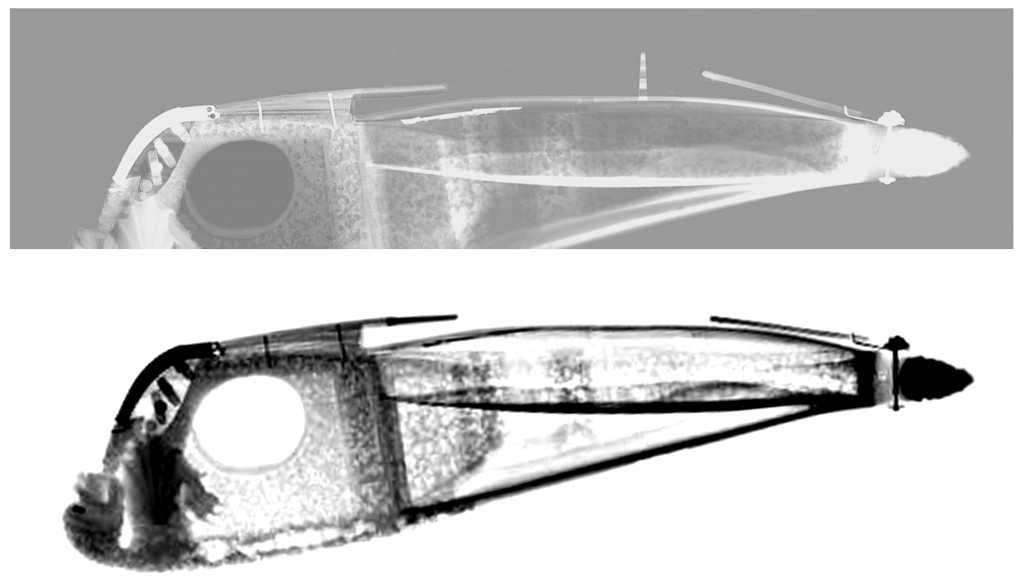

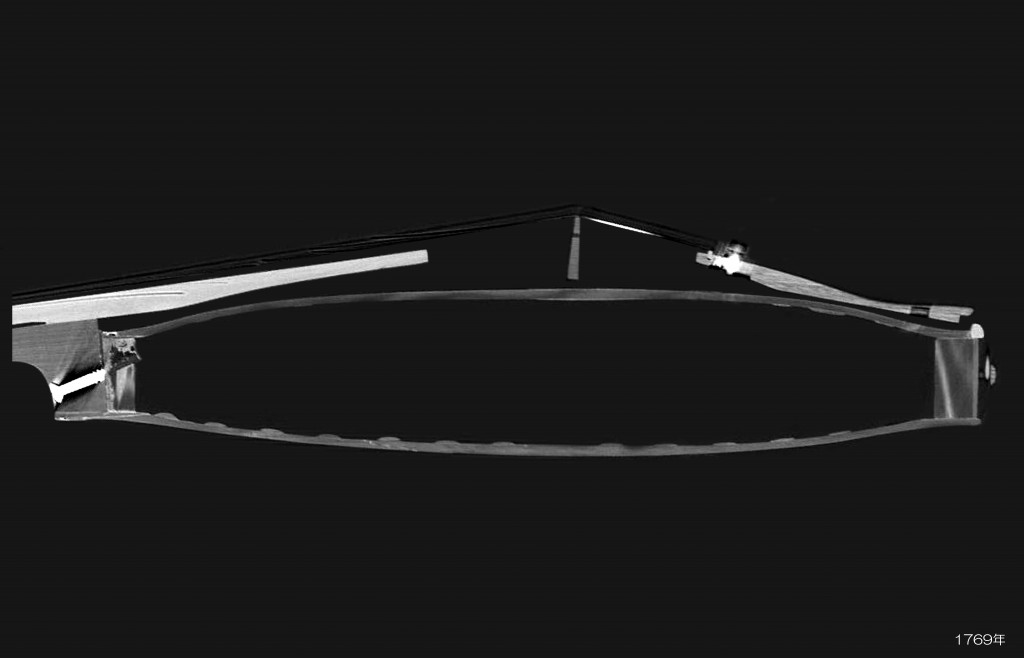

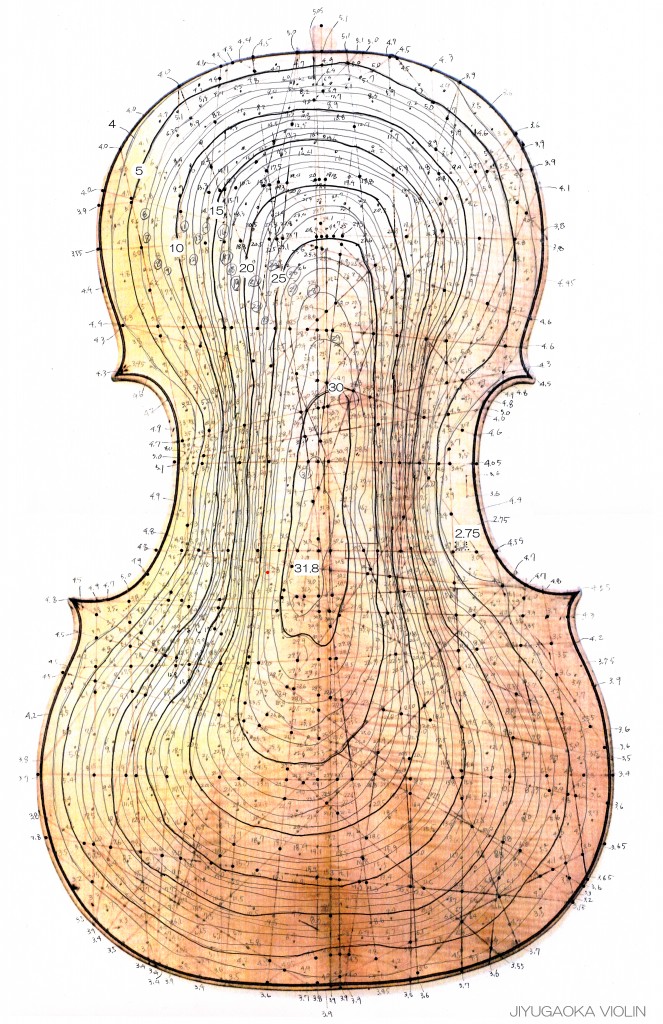

さて‥ これは、冒頭の アマティ兄弟 ( Antonio Amati ca.1540-1607 & Hieronymus Amati ca.1561-1630 ) が製作したとされる有名なヴァイオリン ” Charles Ⅸ” の X線CTによる断層撮影画像の アーチを調べているところです。

ご存じの方も多いと思いますが Photoshop の 画像解析メニューより 計測スケールを使用して、側板幅のピクセル距離から「論理長」として 表板と裏板のアーチ高を導きました。

ご存じの方も多いと思いますが Photoshop の 画像解析メニューより 計測スケールを使用して、側板幅のピクセル距離から「論理長」として 表板と裏板のアーチ高を導きました。

Antonio Amati ( ca.1540-1607 ) & Hieronymus Amati ( ca.1561-1630 ) Violin, “Charles Ⅸ” Cremona 1595年頃

表板のアーチ 23.4mm

裏板のアーチ 18.4mm

こうした値は、最新の計測機器である「高解像度 µCTスキャン 」の精密なデータには及びませんが、ヴァイオリンの 表板や裏板のアーチを理解するためには 充分だと思います。

この投稿では ヴァイオリンのアーチの変遷についてお話ししようと思っていますが このような状況ですから‥ アーチに関しては 精密なデータでない事例も含んでいますが、私が 参考資料としているヴァイオリン画像や 計測した事例と 専門書で公表されている 研究者の方が計測したデータなどを少し並べさせていただきたいと思います。

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, Cremona 1555年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, Cremona 1555年頃

Neck side (G) 27.4 – C 28.0 – C 27.8 – B 28.2

Front 339.4 – 156.2 – 106.6 – 193.0

Back 341.6 – 159.2 – 106.7 – 195.5

Stop 188.0mm

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, Cremona 1559年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, Cremona 1559年頃

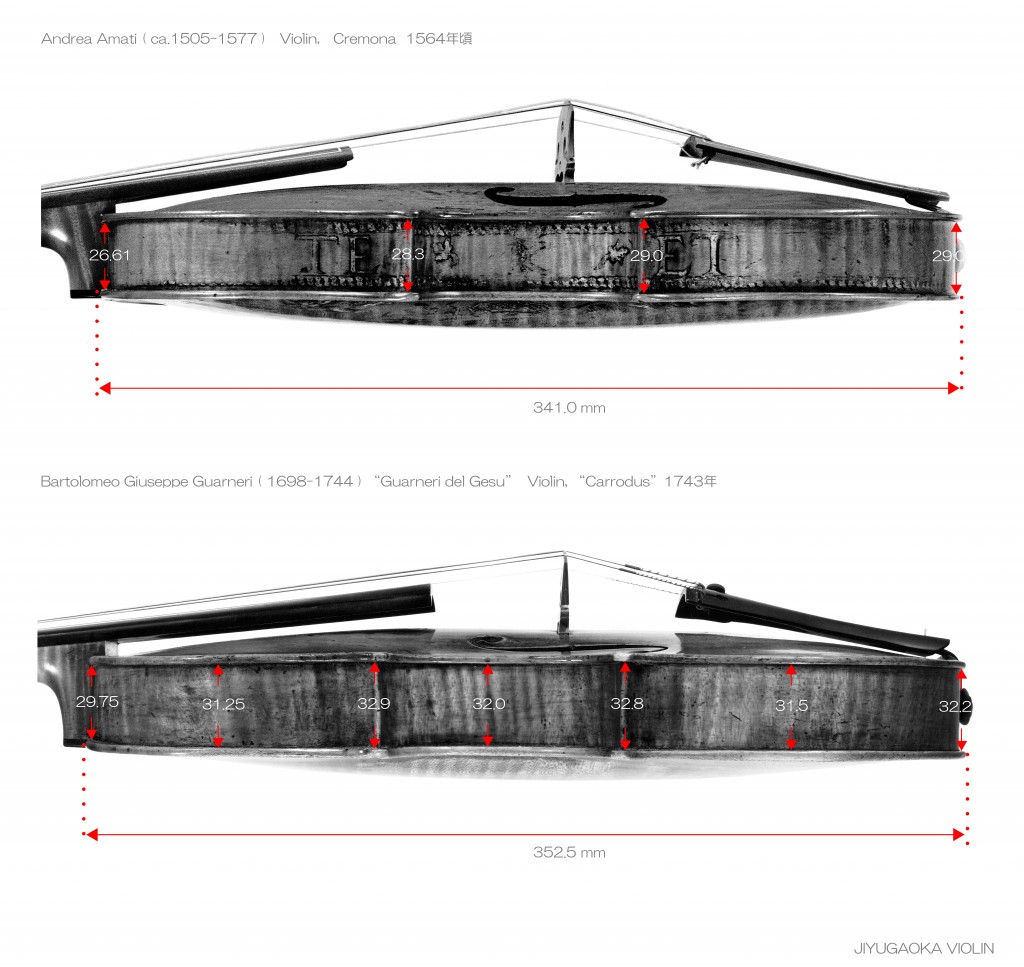

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, Cremona 1564年頃

Andrea Amati ( ca.1505–1577 ) Violin, Cremona 1564年頃

Neck side (G) 26.61 – C 28.3 – C 29.0 – B 29.0

Front 342.0 – 158.0 – 108.0 – 197.0

Back 341.0 – 157.0 – 106.5 – 195.0

Stop 185.5mm

Giovanni Paolo Maggini ( 1580 – ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃

Giovanni Paolo Maggini ( 1580 – ca.1633 ) Violin, Brescia 1620年頃

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Violin, Cremona 1648年頃

Nicolò Amati ( 1596–1684 ) Violin, Cremona 1648年頃

Antonio Mariani ( ca.1635-1685 ) Violin, Pesaro 1649年頃

Antonio Mariani ( ca.1635-1685 ) Violin, Pesaro 1649年頃

表板のアーチ 21.0mm

裏板のアーチ 17.5mm

Neck side (E) 26.2 – 26.4 – C 27.8 – 28.0 – C 27.2 – 27.4 – B 28.4

Neck side (G) 27.0 – 26.5 – C 27.8 – 28.3 – C 27.9 – 29.0 – B 28.4

Front 346.5 – 163.4 – 106.7 – 194.8

Back 347.5 – 167.3 – 110.6 – 200.5

Stop 190.0mm

弦楽器の響胴に関する研究は ヴァイオリンが誕生する遥か以前からおこなわれており、その結果として膜鳴型やフラットバック型、ボールバック型など 多様な弦楽器が製作され、その中でヴァイオリン特有のフォルムが生みだされました。

ですから、ヴァイオリン・アーチの観察は 音響的条件を理解するために、先ず 26.0mm~33.0mm程ある側板幅が 狭いタイプと幅広タイプの何方であることや、ネック側とボトム側の差はどのような割合となっているかを確認することからはじめます。

しかし、その読み解きには 音響システムについての理解が不可欠です。そこで 少し長くなりますが弦楽器の変遷についてのお話しを ここから挟み込ませていただきたいと思います。

まず前提として 弦楽器の弦は “緩む” ことで波のような “運動”をし、それが進行波、そして反射波となり振動を形成することを念頭に置いてください。

弦楽器の響胴などの共鳴部 ( 変換点 )も これと同じように “緩む”ことで “腹”の役割が果たしやすくしてあります。

つまり 振動部が緩まなかったら “腹”として機能せず、その結果としての『響』も生まれないという事です。

これが最重要であるとすれば、板状より膜状のものが より緩みやすい訳ですから、弦楽器の響胴は 膜鳴型が その原点に在ったのではないかと推測できます。

ところで‥ 世界に普及したとは言え、これら膜鳴弦楽器には 限られた音楽にしか適応できないという弱点があります。

汎用性の低さは複数の要素によりますが、演奏を続けると 駒が立つ革部がのびてしまい歪みとなり、響きも失われてしまうという‥ 弦楽器としては致命的ともいえる特性も その原因のひとつとなっています。

私は このような膜鳴型響胴の弱点を克服するために、その発展型として 針葉樹を薄い板状として振動板の役割をもたせる弦楽器が製作されるようになったと考えています。

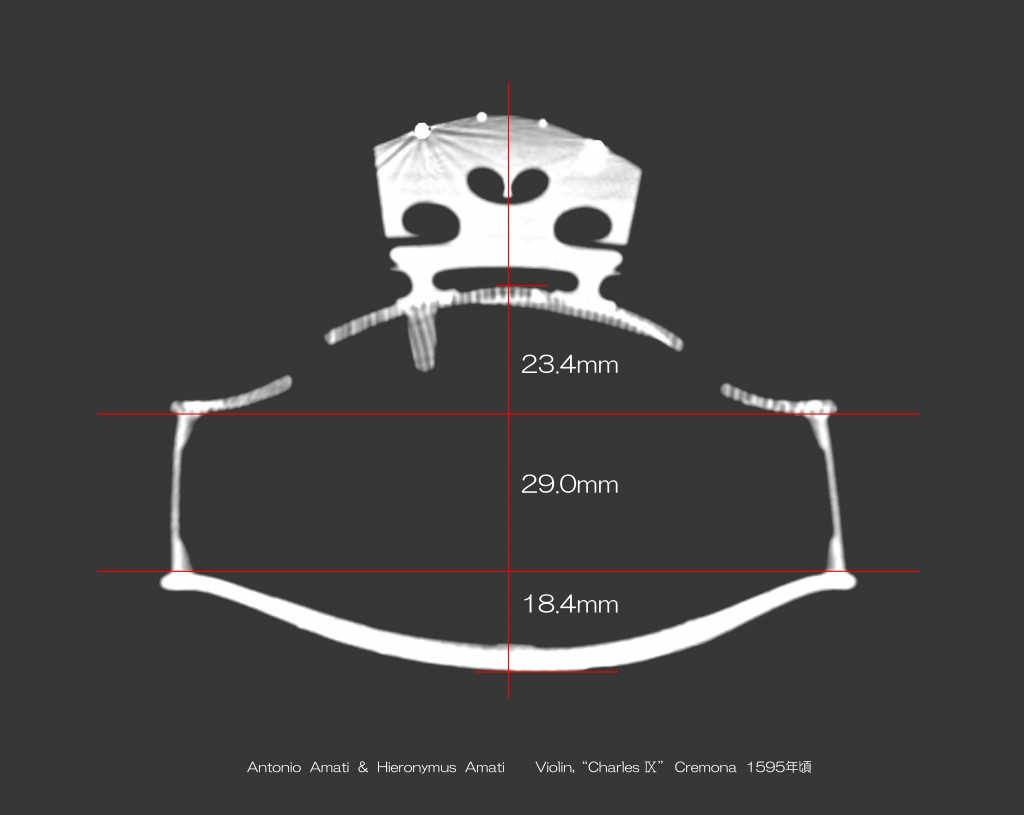

その “大転換”は、 敦煌郊外にある 4世紀半ばから穿ち始められた 莫高窟 ( ばっこうくつ ) 壁画に琵琶などがいくつも描かれていることなどから考えると、少なくとも 3世紀以前のようです。

なお、この莫高窟壁画では盛唐 ( 712年~765年頃 )の時代と推定されている第172窟や、第112窟 ( 中唐 ) の伎楽図にある 「反弾琵琶」が有名です。

現在、第112窟の伎楽図は壁画の中央上部が剥がれているようですが、この資料画像のように モデルとされた琵琶はそれなりの完成度であったと考えられています。

およそ1000年程にわたり彫り続けられ、総数は大小600程と言われる莫高窟にある 多くの彩色塑像や壁画は、それらの時代に 多数の弦楽器が製作されていたことを証ししていると言えます。

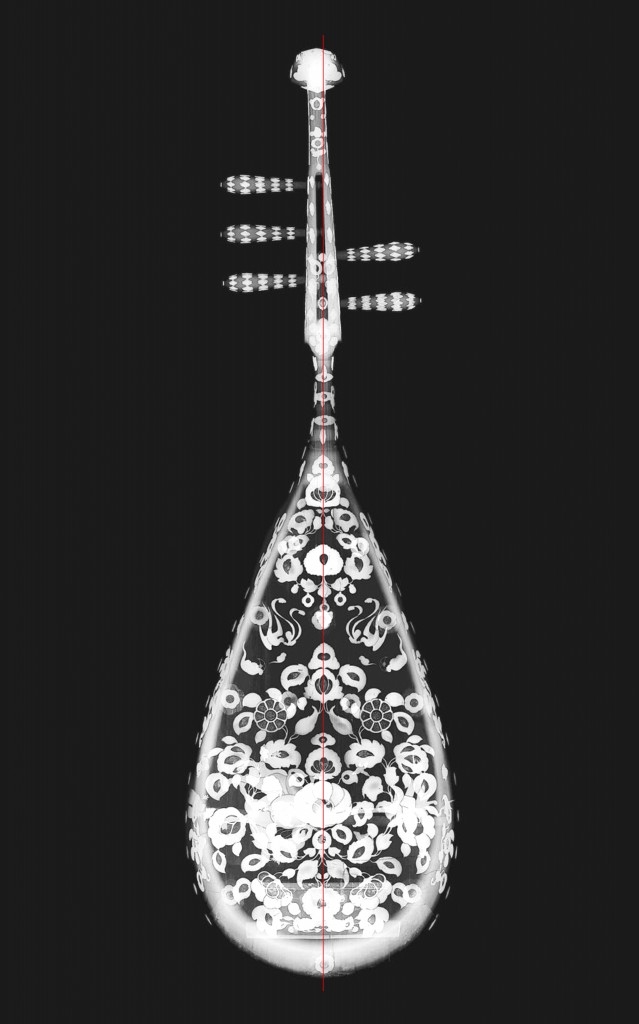

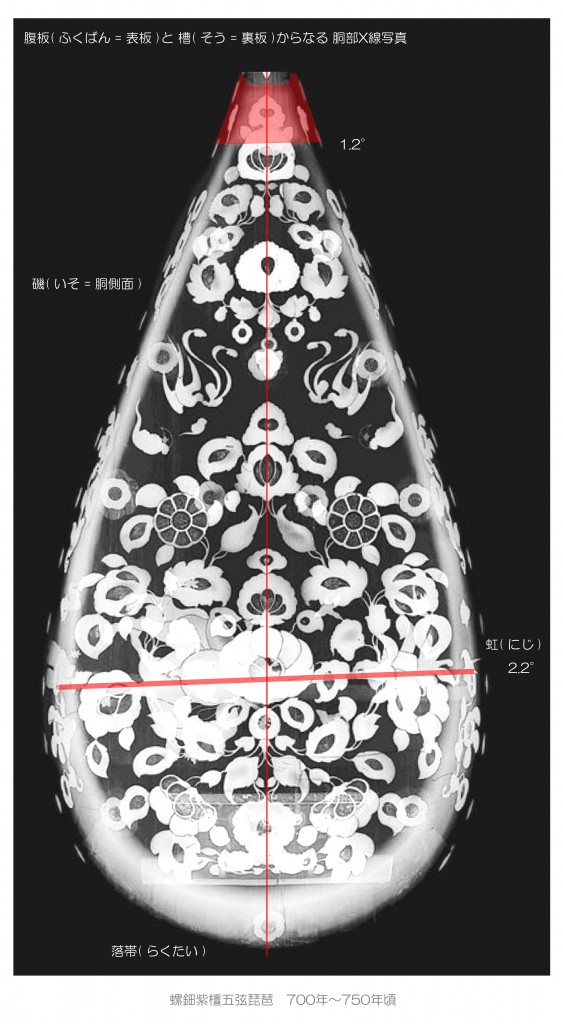

そして、これら壁画のモデルとされた琵琶などが存在したことにより、5弦琵琶の完成型と言える 東大寺正倉院の宝物「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」が 製作されるに至ったと考えられます。

螺鈿紫檀五弦琵琶 700年 ~ 750年

螺鈿紫檀五弦琵琶が渡来した経緯は 不明のようですが、私は 奈良時代 ( 710年-794年 )に 多治比広成 ( たじひ の ひろなり : 大使 ) と、中臣名代 ( なかとみ の なしろ : 副使 ) が遣唐使として派遣された帰国時に奈良にもたらされたと考えています。

そのころ 唐は 玄宗皇帝の治世‥ 後に「 開元の治」と呼ばれる繁栄の時代で、都の長安は空前の賑わいを見せ 文化は爛熟期を迎えていたそうです。

あくまで個人的な意見としてですが、このような状況から考えると この螺鈿紫檀五弦琵琶は 長安で製作されたのではないかと 私には思われます。

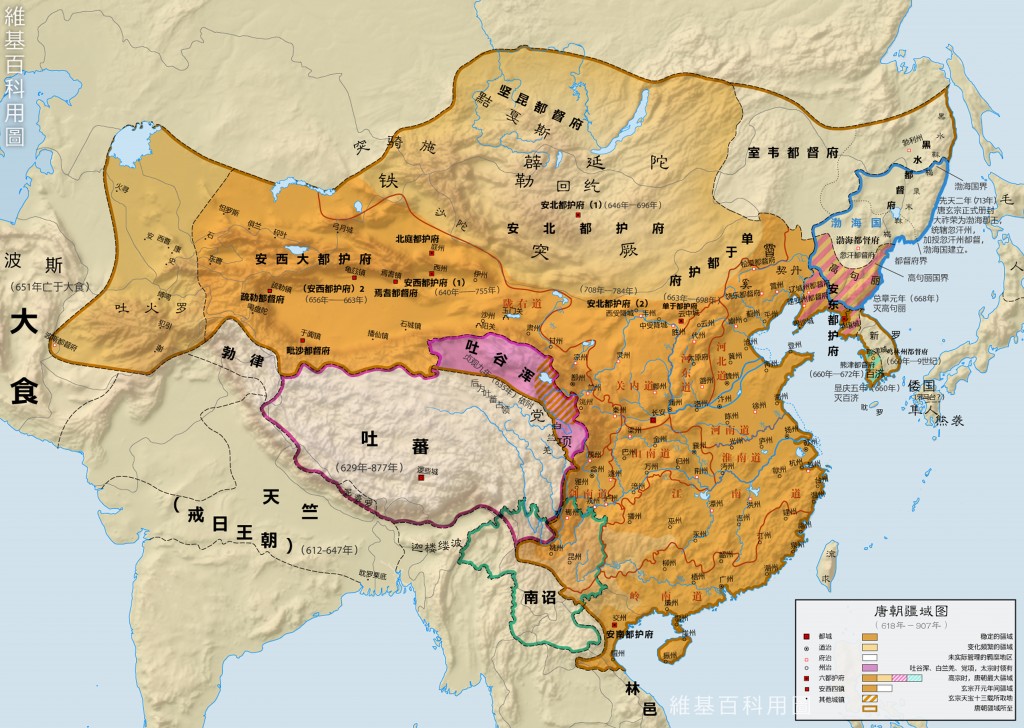

唐朝最大領域 660年頃

玄宗皇帝 ( 685-762 在位712年~756年 )「 開元の治 713-741 」

遣唐使出発 : 733年 (天平5年) 難波津を4隻で出港し、734年4月に唐朝( 618年-907年 ) 玄宗皇帝の謁見を受けます。

帰路 : 734年10月 4隻とも出港し、735年 多治比広成 ( たじひ の ひろなり) は平城京に到着しました。

また、一緒に出港しながらも 難破して735年3月に長安に戻った 中臣名代 ( なかとみ の なしろ ) は、唐の援助を受け船を修復し 735年11月に再び出港して 736年8月 奈良に戻ります。

この時、聖武天皇( 701年-756年、在位 724年-749年 )による謁見に同行した「唐人三人、波斯人一人」のうち 唐楽の演奏家として知られていた 皇甫東朝 ( こうほ とうちょう )と、楽人とも 技術の伝授に当たった工匠ではないかとも言われている 波斯人 ( ペルシャ人 ) の 李密翳 (り みつえい ) は その後 位を授かり貴族となりました。

東大寺正倉院は 聖武太上天皇の七七忌 ( 756年6月21日 ) の際に、光明皇太后が 天皇遺愛の品 約650点などを東大寺の廬舎那仏に奉献したのが始まりで、その後も3度にわたって皇太后自身や 聖武天皇ゆかりの品が奉献されたことにより、その保管のために建設されたそうです。

私は、この「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」の弦楽器としての特質は “ねじり”を生じさせるための 徹底した非対称性にあると考えています。

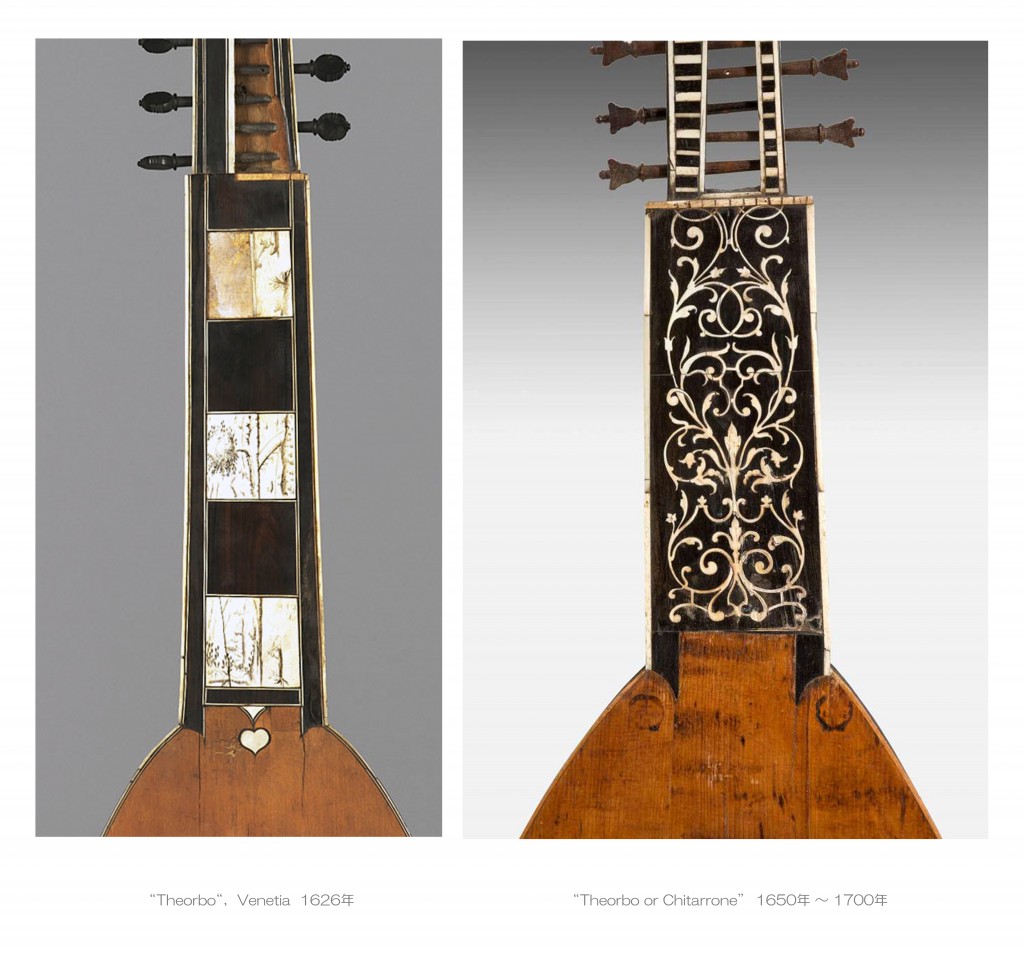

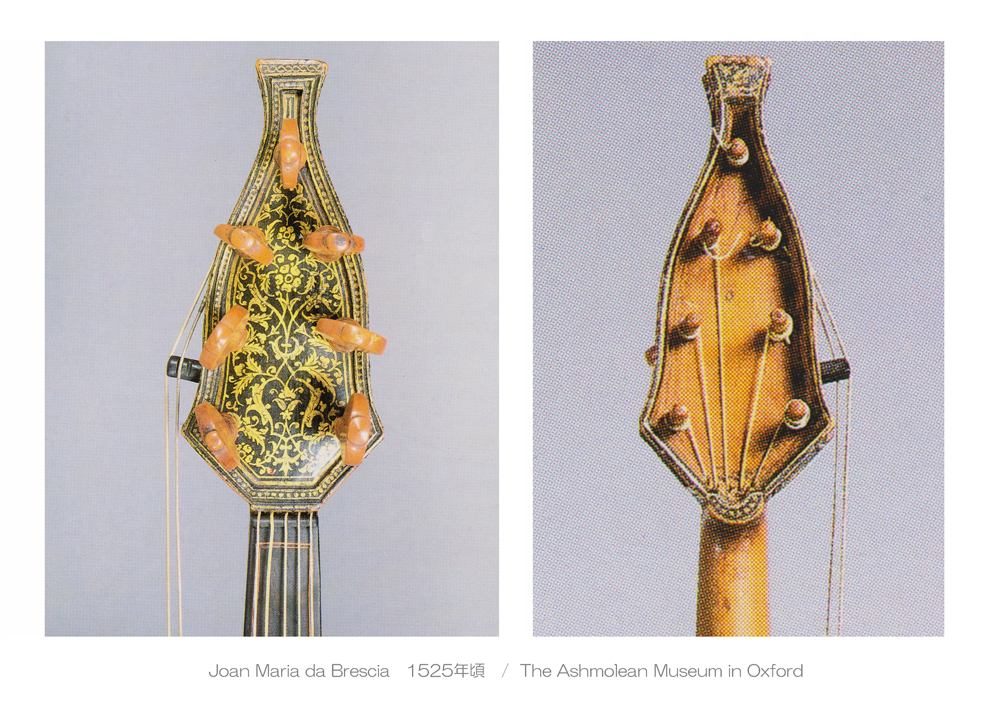

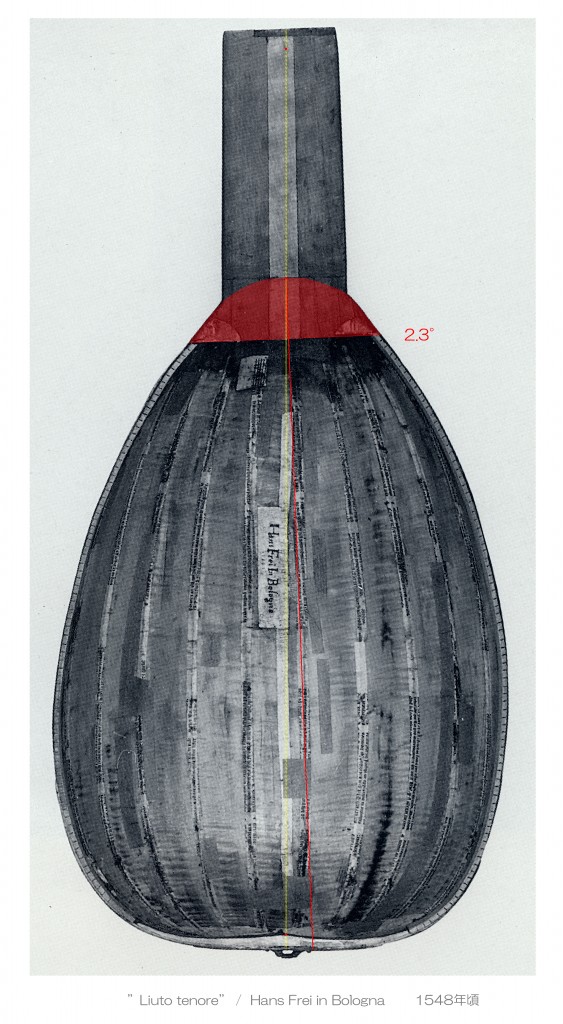

これを 900年程後のフランス国王 ルイ14世の肖像画にもある バロックリュート系の テオルボ ( キタローネ ) と 比較してみます。

Louis XIV ( 1638-1715 在位 1643-1661-1681-1715 ) 1688年 Architecte, Sculpteur et Peintre : François Puget

Louis XIV ( 1638-1715 在位 1643-1661-1681-1715 ) 1688年 Architecte, Sculpteur et Peintre : François Puget

16世紀にリュート族の撥弦楽器として現れた テオルボ ( キタローネ )は、ルネサンス期からバロック期末まで発展しました。

しかし、 規格は標準化されておらず 大きさや形状が様々ですが 概ね長尺で、全長が 2mにもおよぶものも多数残されています。

それゆえに ヘッド部とネック部 そして響胴に設定された 縦方向の 軸組みの複雑さを一見して知ることができます。

特記すべきことは、この高度な弦楽器製作技術のすべてが「 螺鈿紫檀五弦琵琶 」にも確認できることです。

私は、ヴァイオリンが誕生したルナサンス期やバロック期の弦楽器に共通するのは、装飾的な要素は踏まえたうえで 響胴のねじりを積極的に音響システムとして取り入れてある点だと思います。

この音響システムにつきましては、5本の演奏弦の左外側に回頭機構として 2本の弦が張ってある リラ・ダ・ブラッチョ ( Lira da braccio ) や、オルファリオン ( Orpharion ) のナット、フレット、ブリッジの放射状設定とねじり軸組み、そして シターン ( Cittern )に採用された断面L字状のネックなどが参考になると思います。

このリラ・ダ・ブラッチョ ( Lira da braccio ) の回頭機構の大胆さや、非対称な響胴フォルムと 左右のF字孔の長さや傾斜設定を 私は本当に見事だと思います。

オルファリオン(Orpharion) Francis Palmer London 1617年

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

因みに、これは X線透過写真に、多少は見やすくなるように響胴の縦軸と思しき位置に赤線を入れたものです。

表板 ( 腹板 / ふくばん )は “澤栗 ( さわぐり )”を 非対称に剥甲 ( はぎこう )と言われる三枚接ぎで製作されており、裏板や

T

T

T

T

“螺鈿紫檀五弦琵琶 ” 700年~750年

“Citole” L 610mm W 186mm D 147mm 1300年~1330年頃

“Mandora” L 360 W 96 D 80 ( 83 ) Wt 255 g 1420年頃

“Mandora” L 360 W 96 D 80 ( 83 ) Wt 255 g 1420年頃

“Lute” Laux Maler ( 1485-1552 ) Bologne, 1529年~1552年頃

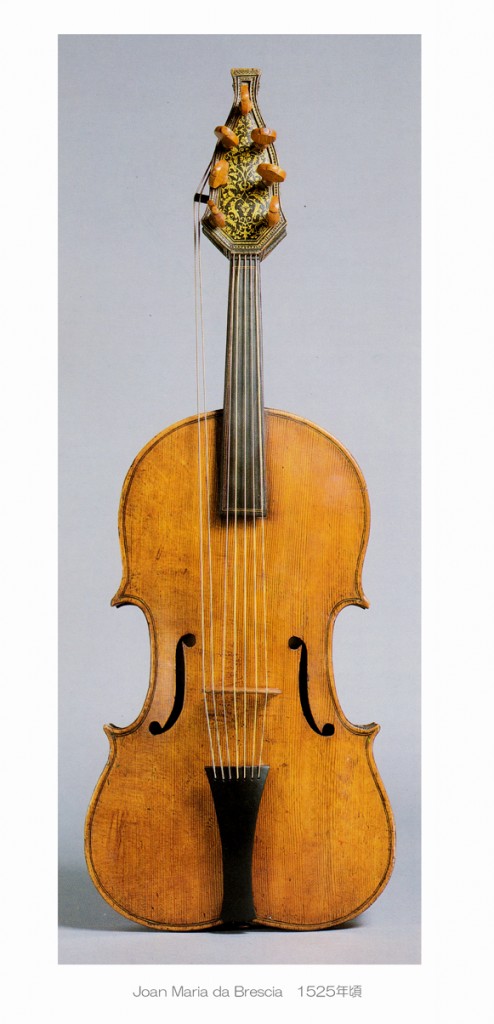

“Treble viol” Giovanni Maria da Brescia, Venice 1550年~1600年頃

“Cistre” Giovanni Salvatori, 1500年代

“Cistre” Giovanni Salvatori, 1500年代

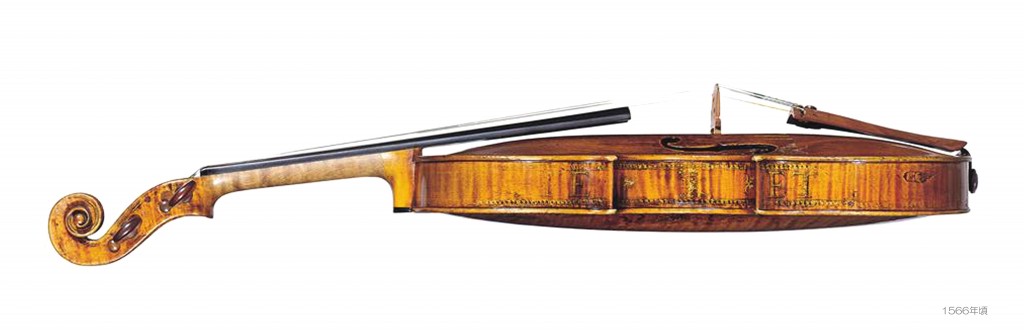

“Violin” Andrea Amati ( ca.1505-1577 ) “Charles Ⅸ”, 1566年頃

“Cittern” possibly by Petrus Rautta, England, 1579年  “Orpharion” Francis Palmer London, 1617年

“Orpharion” Francis Palmer London, 1617年

“Renaissance Cittern” Low Countries or France, 1600年代

“Renaissance Cittern” Low Countries or France, 1600年代

“Theorbo” or “Chitarrone” 1650年~1700年

“Theorbo” or “Chitarrone” 1650年~1700年

“Guitar” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) “Sabionari” 1679年

“Guitar” Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) “Sabionari” 1679年

“Pochette violin” Georg Wörle, Augsburg, Germany 1691年

“Violoncello” Giovanni Baptista Rogeri ( c.1675-c.1710 ) 1695年頃

“Violoncello” Giovanni Baptista Rogeri ( c.1675-c.1710 ) 1695年頃

“Pochette violin” Guarneri school, Italy 1670年~1720年頃

“Mandolino” L 53.5cm Venice or Padua, Italy 1710年頃

“Mandolino” L 53.5cm Venice or Padua, Italy 1710年頃

“Violoncello piccolo” J. Christian Hoffmann ( 1685-1750 ) 1732年

“Violoncello piccolo” J. Christian Hoffmann ( 1685-1750 ) 1732年

“Viola d’amore” T. Eberle ( 1725-1792 ) Back 414.3mm 1750年頃

“Viola d’amore” T. Eberle ( 1725-1792 ) Back 414.3mm 1750年頃

“Violin” Antonio Vinaccia ( 1754-1781 ) Napoli, 1781年

たとえば、その実例として ハーディ・ガーディという弦楽器を見て下さい。

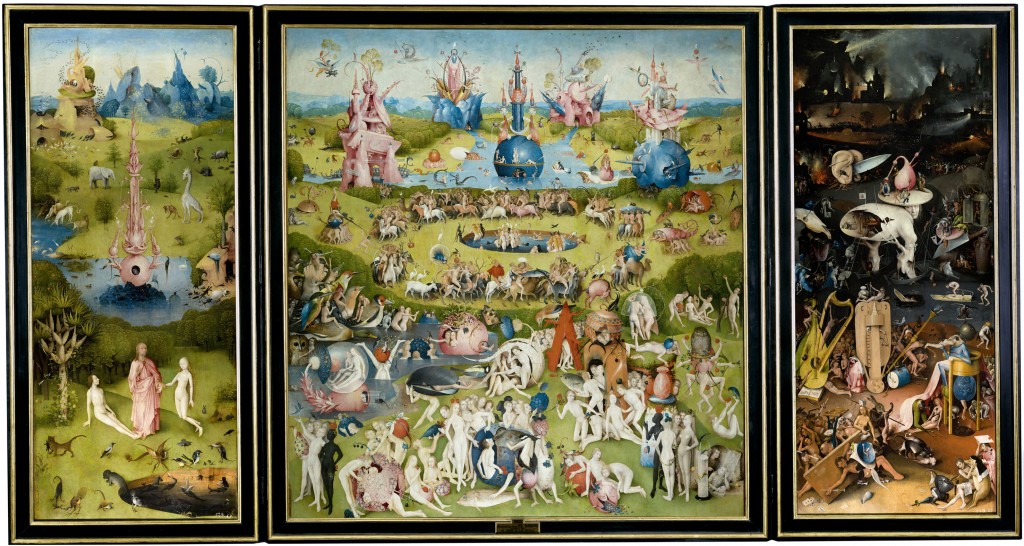

ハーディ・ガーディは 1500年前後にヒエロニムス・ボッシュ ( Hieronymus Bosch ca.1450-1516 ) が描いた プラド美術館収蔵の有名な大作『 快楽の園 ( “Tuin der lusten” ) 』の右側に描かれているように、ルネサンス期にヨーロッパ全域に普及した弦楽器です。

この弦楽器において特記すべきことは “ハーディ・ガーディ”という名称で同一の機構を保ちながらも、響胴が 500年以上に亘り 積極的な変更がおこなわれ続けた歴史を持っていることです。

特に大きかったのは、ヴァイオリンが誕生した後期ルネサンス頃に響胴が ヴィオール族や ギターなどに似た箱型のものと、リュートのようなボールバック型のふたつの系統に分かれた事でした。

T

T

T

T

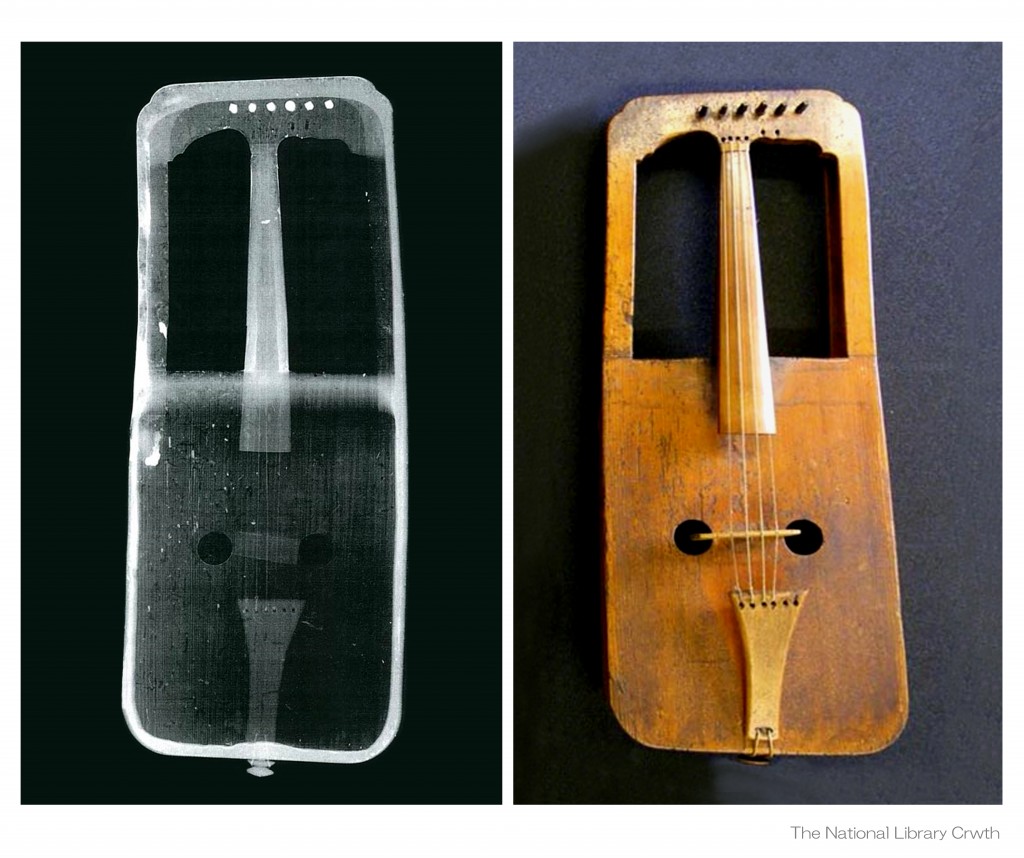

クルース Crwth は 主にウェールズ地方で愛用された弦楽器で アイルランドでは Crot、イングランドでは Crowd、フランスでは Crouth などと呼ばれていて、特にウェールズのクルースはウェールズの民族楽器として明示的にウェルシュ・クルース(Welsh crwth)と呼ばれることがあります。

クルース Crwth は 主にウェールズ地方で愛用された弦楽器で アイルランドでは Crot、イングランドでは Crowd、フランスでは Crouth などと呼ばれていて、特にウェールズのクルースはウェールズの民族楽器として明示的にウェルシュ・クルース(Welsh crwth)と呼ばれることがあります。

T

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

Andrea Guarneri ( 1626-1698 ) Violin, Cremona 1658年

Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Violin, Cremona 1670年

Francesco Rugeri ( ca.1645-1695 ) Violin, Cremona 1670年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

“Sunrise” Cremona 1677年

Hendrik Jacobs (1639-1704) Violin, Amsterdam 1690年頃

Hendrik Jacobs (1639-1704) Violin, Amsterdam 1690年頃

表板のアーチ 20.1mm

裏板のアーチ 20.6mm

Neck side (E) 30.0 – 29.3 – C 30.0 – 30.2 – C 30.5 – 30.0 – B 30.4

Neck side (G) 29.2 – 29.2 – C 30.6 – 30.0 – C 30.4 – 30.7 – B 30.4

Front 350.0 – 165.0 – 105.6 – 202.5

Back 352.5 – 163.8 – 103.7 – 203.0

Stop 193.0mm

Gioffredo Cappa ( 1644-1717 ) Violin, Saluzzo 1690年頃

Gioffredo Cappa ( 1644-1717 ) Violin, Saluzzo 1690年頃

Girolamo Amati II ( 1649-1740 ) Violin, Cremona 1691年

Girolamo Amati II ( 1649-1740 ) Violin, Cremona 1691年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

“Jupiter” Cremona 1700年

Alessandro Gagliano ( 1640–1730 ) Violin, Napoli 1700年頃

Alessandro Gagliano ( 1640–1730 ) Violin, Napoli 1700年頃

Mattio Goffriller (1659–1742) Violin, Venetia 1702年

Mattio Goffriller (1659–1742) Violin, Venetia 1702年

表板のアーチ 19.0mm

裏板のアーチ 17.5mm

Neck side (E) 26.5 – 27.0 – C 27.5 – C 28.0 – 27.8 – B 28.0

Neck side (G) 26.5 – 26.8 – C 27.0 – C 26.8 – 27.5 – B 28.0

Back 351.0 – 163.0 – 107.0 – 204.0

Stop 193.0mm

Giuseppe Guarneri ( 1666-1740 ) “Filius Andrea” Violin,

Giuseppe Guarneri ( 1666-1740 ) “Filius Andrea” Violin,

Cremona 1703年

Pietro Guarneri di Mantova ( 1655-1720 ) Violin, Mantova 1704年

Pietro Guarneri di Mantova ( 1655-1720 ) Violin, Mantova 1704年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

“Viotti” Cremona 1704年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

“Dancla” Cremona 1708年

Vincenzo Ruggeri ( 1663-1719 ) Violin, Cremona 1710年頃

Vincenzo Ruggeri ( 1663-1719 ) Violin, Cremona 1710年頃

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Hamma” 1717年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin, “Hamma” 1717年

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Violin, “Dancla” 1727年頃

Neck side (E) 28.5 – 29.5 – C 30.75 – 29.5 – C 30.5 – 30.5 – B 30.25

Neck side (G) 28.5 – 29.0 – C 30.0 – 29.0 – C 30.0 – 30.75 – B 29.5

Front 354.0 – 164.5 – 107.0 – 202.0

Back 354.0 – 164.0 – 107.0 – 200.0

Stop 200.0mm

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Violin, “Baltic” 1731年

Neck side (E) 29.25 – 30.0 – C 30.5 – 30.25 – C 31.0 – 30.5 – B 30.0

Neck side (G) 30.0 – 29.0 – C 30.75 – 30.0 – C 31.0 – 30.0 – B 30.0

Front 349.0 – 163.0 – 108.0 – 204.0

Back 351.0 – 164.0 – 108.25 – 203.0

Stop 190.0mm

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Violin,

“Red Diamond” Cremona 1732年

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Violin, “Kaston” 1732年

Carlo Bergonzi ( 1683-1747 ) Violin, “Noah Bendix” 1732年

Carlo Bergonzi ( 1683-1747 ) Violin, “Noah Bendix” 1732年

Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

Nicola Gagliano ( 1675-1763 ) Violin, Napoli 1737年

表板のアーチ 20.4mm

裏板のアーチ 14.6mm

Neck side (E) 28.8 – 27.8 – C 28.2 – 29.7 – C 28.5 – 29.2 – B 29.2

Neck side (G) 28.7 – 28.0 – C 28.9 – 29.3 – C 29.8 – 29.8 – B 29.2

Front 349.5 – 160.5 – 102.3 – 199.5

Back 350.0 – 163.0 – 105.2 – 201.0

Stop 192.0mm

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

Carlo Antonio Testore ( 1693-1765 ) Violin, Milan 1740年頃

表板のアーチ 20.5mm

裏板のアーチ 18.2mm

Neck side (E) 30.0 – 30.2 – C 30.5 – 30.2 – C 30.7 – 30.6 – B 30.5

Neck side (G) 29.6 – 30.0 – C 30.8 – 30.2 – C 30.5 – 30.3 – B 30.5

Front 355.0 – 160.5 – 109.0 – 194.5

Back 357.0 – 161.0 – 110.0 – 197.0

Stop 197.0mm

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Violin, “Carrodus” Cremona 1743年

Neck side (E) 29.9 – 31.0 – C 32.2 – 31.8 – C 32.5 – 32.0 – B 32.2

Neck side (G) 29.75 – 31.25 – C 32.9 – 32.0 – C 32.8 – 31.5 – B 32.2

Front 351.0 – 165.75 – 112.0 – 203.0

Back 352.5 – 167.0 – 109.0 – 204.0

Stop 191.0mm

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Bartolomeo Giuseppe Guarneri ( 1698-1744 ) “Guarneri del Gesù”

Violin, Cremona 1744年頃

Andreas Ferdinand Mayr ( 1693-1764 ) Violin,

Andreas Ferdinand Mayr ( 1693-1764 ) Violin,

Salzburg 1750年頃

表板のアーチ 18.0mm

裏板のアーチ 17.5mm

Neck side (E) 29.2 – 28.8 – C 29.0 – 29.0 – C 29.2 – 29.2 – B 29.1

Neck side (G) 29.1 – 29.1 – C 29.2 – 29.2 – C 29.3 – 29.4 – B 29.1

Front 352.0 – 158.6 – 106.7 – 197.5

Back 352.0 – 159.1 – 106.8 – 198.1

Stop 188.5mm

G. & A. Gagliano

G. & A. Gagliano

( Giuseppe 1726-1793 Antonio 1728-1805 )

Violin, Napoli 1754年

表板のアーチ 19.0mm

裏板のアーチ 16.4mm

Neck side (E) 28.0 – 28.7 – C 29.4 – 29.2 – C 30.0 – 30.3- B 31.6

Neck side (G) 28.0 – 28.7 – C 29.5 – 29.0 – C 30.5 – 30.5 – B 31.8

Front 351.0 – 164.5 – 107.6 – 202.0

Back 353.5 – 163.8 – 107.4 – 201.0

Stop 191.0mm

Giovanni Battista Gabrielli ( 1716-1771 ) Violin, Florence 1750年

Giovanni Battista Gabrielli ( 1716-1771 ) Violin, Florence 1750年

Giovanni Battista Gabrielli ( 1716-1771 ) Violin, Florence 1755年

Giovanni Battista Gabrielli ( 1716-1771 ) Violin, Florence 1755年

表板のアーチ 22.0mm

裏板のアーチ 20.1mm

Neck side (E) 28.2 – 27.2 – C 28.2 – 27.6 – C 28.2 – 29.0 – B 29.0

Neck side (G) 28.2 – 27.9 – C 28.4 – 27.9 – C 29.0 – 28.3 – B 29.0

Front 349.5 – 166.0 – 107.0 – 205.0

Back 350.5 – 164.4 – 107.4 – 203.0

Stop 192.0mm

Lorenzo Carcassi ( worked 1737–1775 ) Violin,

Lorenzo Carcassi ( worked 1737–1775 ) Violin,

“Ex Steinberg” Firenze 1757年

Neck side (E) 28.2 – 28.8 – C 30.0 – 29.6 – C 30.0 – 30.4 – B 30.6

Neck side (G) 29.0 – 29.0 – C 30.0 – 29.4 – C 30.3 – 30.8 – B 30.6

Front 355.0 – 162.8 – 106.2 – 199.5

Back 356.5 – 163.5 – 109.0 – 201.0

Stop 192.0mm

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, Milan 1757年

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin, Milan 1757年

Ferdinando Gagliano ( 1706-1784 ) Violin, Napoli 1764年

Ferdinando Gagliano ( 1706-1784 ) Violin, Napoli 1764年

Leopold Widhalm ( 1722-1786 ) Violin, Nurnberg 1769年

Leopold Widhalm ( 1722-1786 ) Violin, Nurnberg 1769年

表板のアーチ 18.0mm

裏板のアーチ 17.1mm

Neck side (E) 30.1 – 30.6 – C 31.5 – 30.2 – C 31.3 – 31.0 – B 31.3

Neck side (G) 30.3 – 30.7 – C 31.1 – 30.1 – C 31.3 – 31.4 – B 31.3

Front 351.5 – 162.0 – 103.8 – 198.0

Back 352.0 – 162.5 – 104.6 – 197.5

Stop 190.5mm

Leopold Widhalm ( 1722-1786 ) Violin, Nurnberg 1769年

Leopold Widhalm ( 1722-1786 ) Violin, Nurnberg 1769年

Johann Georg HUBER ( 1741-1772 ) Violin, Wien 1769年

Johann Georg HUBER ( 1741-1772 ) Violin, Wien 1769年

Richard DUKE ( 1718-1783 ) Violin, London 1770年頃

Richard DUKE ( 1718-1783 ) Violin, London 1770年頃

表板のアーチ 17.2mm

裏板のアーチ 16.1mm

Neck side (E) 28.0 – 29.0 – C 30.0 – 29.8 – C 30.2 – 30.3 – B 30.4

Neck side (G) 28.4 – 28.7 – C 30.0 – 29.9 – C 30.5 – 30.2 – B 30.4

Front 352.5 – 163.9 – 109.8 – 201.2

Back 353.0 – 164.4 – 110.5 – 200.4

Stop 192.0mm

Johann Gottfried REICHEL( ca.1735-1775 )Violin, Markneukirchen 1770年頃

Johann Gottfried REICHEL( ca.1735-1775 )Violin, Markneukirchen 1770年頃

表板のアーチ 17.0mm

裏板のアーチ 15.7mm

Neck side (E) 32.1 – 31.6 – C 32.0 – 31.8 – C 32.0 – 32.0 – B 32.0

Neck side (G) 31.8 – 31.9 – C 32.0 – 31.9 – C 31.7 – 31.8 – B 32.0

Front 354.5 – 161.0 – 108.0 – 202.0

Back 356.0 – 164.0 – 110.2 – 202.5

Stop 195.0mm

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin,

Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) Violin,

“Ex Joachim” Turin 1775年

Johannes Theodorus Cuypers ( 1724-1808 ) Violin,

Johannes Theodorus Cuypers ( 1724-1808 ) Violin,

Hague, Netherlands 1780年頃

表板のアーチ 20.3mm

裏板のアーチ 16.8mm

Neck side (E) 30.0 – 29.8 – C 30.7 – 29.2 – C 30.5 – 29.8 – B 31.3

Neck side (G) 30.2 – 30.0 – C 31.2 – 29.1 – C 30.7 – 30.0 – B 31.3

Front 350.0 – 157.4 – 106.0 – 203.0

Back 351.0 – 159.8 – 105.0 – 201.0

Stop 190.0mm

“Römischen Schule” 1780年頃

“Römischen Schule” 1780年頃

表板のアーチ 20.7mm

裏板のアーチ 19.1mm

Neck side (E) 29.7 – 29.2 – C 30.6 – 31.6 – C 31.8 – 32.6 – B 32.8

Neck side (G) 30.0 – 29.8 – C 31.0 – 31.7 – C 31.8 – 32.5 – B 32.8

Front 348.0 – 157.2 – 100.8 – 196.2

Back 349.5 – 161.4 – 101.6 – 199.5

Stop 190.0mm

Antonio Vinaccia ( 1754-1781 ) Violin, Napoli 1781年

Antonio Vinaccia ( 1754-1781 ) Violin, Napoli 1781年

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin, “Ex Havemann” Cremona 1791年

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin, “Ex Havemann” Cremona 1791年

表板のアーチ 18.0mm

裏板のアーチ 16.9mm

Neck side (E) 28.8 – 29.0 – C 29.4 – 29.0 – C 30.0 – 30.4 – B 29.8

Neck side (G) 29.0 – 29.0 – C 29.8 – 29.0 – C 30.3 – 30.5 – B 30.5

Front 350.0 – 163.2 – 107.7 – 205.0

Back 352.0 – 162.2 – 107.5 – 205.8

Stop 192.0mm

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin, “Ex Havemann” Cremona 1791年

Giovanni Battista Ceruti ( 1755-1817 ) Violin, “Ex Havemann” Cremona 1791年

Nicolas Lupot ( 1758-1824 ) Violin, Paris 1807年

Nicolas Lupot ( 1758-1824 ) Violin, Paris 1807年

表板のアーチ “16.0mm ” ( 演奏家所有のため計測不能でしたので推測値です。)

Neck side (E) 29.0 – 29.0 – C 30.0 – 29.4 – C 30.2 – 30.8 – B 31.0

Neck side (G) 28.4 – 28.9 – C 30.0 – 29.0 – C 30.4 – 30.8 – B 31.0

Front 356.8 – 167.5 – 110.0 – 206.0

Back 358.0 – 168.6 – 110.0 – 207.0

Stop 194.0mm

Nicolas Lupot ( 1758-1824 ) Violin, Paris 1807年

Nicolas Lupot ( 1758-1824 ) Violin, Paris 1807年

Nicolas Lupot ( 1758-1824 ) Violin, Paris 1807年

Nicolas Lupot ( 1758-1824 ) Violin, Paris 1807年

Nicolas Lupot ( 1758-1824 ) Violin, Paris 1807年

Nicolas Lupot ( 1758-1824 ) Violin, Paris 1807年

John Betts ( ca.1752-1823 ) Violin, London 1809年

John Betts ( ca.1752-1823 ) Violin, London 1809年

表板のアーチ 15.8mm

裏板のアーチ 15.2mm

Neck side (E) 30.1 – 30.7 – C 31.7 – 30.9 – C 31.9 – 31.2 – B 31.5

Neck side (G) 30.0 – 30.4 – C 31.8 – 30.1 – C 32.0 – 31.1 – B 31.5

Front 355.5 – 161.4 – 108.1 – 200.0

Back 356.0 – 160.5 – 107.5 – 197.5

Stop 192.0mm

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

表板のアーチ 15.8mm

裏板のアーチ 16.5mm

Neck side (E) 29.7 – B 31.0

Neck side (G) 29.7 – B 31.0

Front 351.0 – 166.5 – 109.1 – 206.0

Back 352.0 – 166.5 – 110.0 – 206.5

Stop 190.5mm

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Giovanni Francesco Pressenda ( 1777-1854 ) Violin, Torino 1837年

Giuseppe Antonio Rocca ( 1807-1865 ) Violin, Turin 1850年頃

Giuseppe Antonio Rocca ( 1807-1865 ) Violin, Turin 1850年頃

Enrico Marchetti ( 1855-1930 ) Violin, Torino 1886年

Enrico Marchetti ( 1855-1930 ) Violin, Torino 1886年

表板のアーチ 15.6mm

裏板のアーチ 15.0mm

Neck side (E) 29.0 – 29.6 – C 30.3 – 30.3 – C 30.9 – 31.2 – B 31.0

Neck side (G) 28.8 – 29.3 – C 30.2 – 30.2 – C 30.7 – 30.4 – B 31.0

Front 358.0 – 164.0 – 107.7 – 206.2

Back 358.5 – 164.5 – 107.96 – 206.0

Stop 193.0mm

Enrico Marchetti ( 1855-1930 ) Violin, Torino 1886年

Enrico Marchetti ( 1855-1930 ) Violin, Torino 1886年

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin, Milano 1910年 “Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910”

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin, Milano 1910年 “Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910”

表板のアーチ 17.0mm

裏板のアーチ 16.6mm

Neck side (E) 28.2 – 28.8 – C 29.4 – 29.3 – C 29.3 – 29.3 – B 29.4

Neck side (G) 28.3 – 28.2 – C 29.2 – 29.2 – C 29.4 – 29.4 – B 29.4

Front 351.0 – 165.2 – 107.6 – 205.0

Back 351.5 – 165.7 – 107.6 – 204.6

Stop 192.5mm

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin, Milano 1910年 “Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910”

Giuseppe Leandro Bisiach ( 1864-1945 ) Violin, Milano 1910年 “Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles 1910”

Giuseppe Fiorini ( 1861-1915-23-1934 ) Violin, Zürich Switzerland 1922年

Giuseppe Fiorini ( 1861-1915-23-1934 ) Violin, Zürich Switzerland 1922年

Ferdinando Garimberti ( 1894-1982 ) Violin, Milano 1924年

Ferdinando Garimberti ( 1894-1982 ) Violin, Milano 1924年

Ferdinando Garimberti ( 1894-1982 ) Violin, Milano 1924年

Ferdinando Garimberti ( 1894-1982 ) Violin, Milano 1924年

Simone Fernando SACCONI ( 1895-1973 ) Violin,

Simone Fernando SACCONI ( 1895-1973 ) Violin,

New York U.S.A. 1967年

Simone Fernando SACCONI ( 1895-1973 ) Violin,

Simone Fernando SACCONI ( 1895-1973 ) Violin,

New York U.S.A. 1967年

Marcello Ive ( 1962 – ) Violin, Cremona 2001年

Marcello Ive ( 1962 – ) Violin, Cremona 2001年

表板のアーチ 15.1mm

裏板のアーチ 15.0mm

Neck side (E) 29.8 – 30.0 – C 30.2 – 30.2 – C 30.8 – 30.8 – B 31.0

Neck side (G) 29.7 – 30.1 – C 30.2 – 30.4 – C 31.0 – 31.0 – B 31.0

Front 353.0 – 164.2 – 108.2 – 202.0

Back 355.0 – 164.4 – 108.0 – 202.3

Stop 193.0mm

Marcello Ive ( 1962 – ) Violin, Cremona 2001年

Marcello Ive ( 1962 – ) Violin, Cremona 2001年

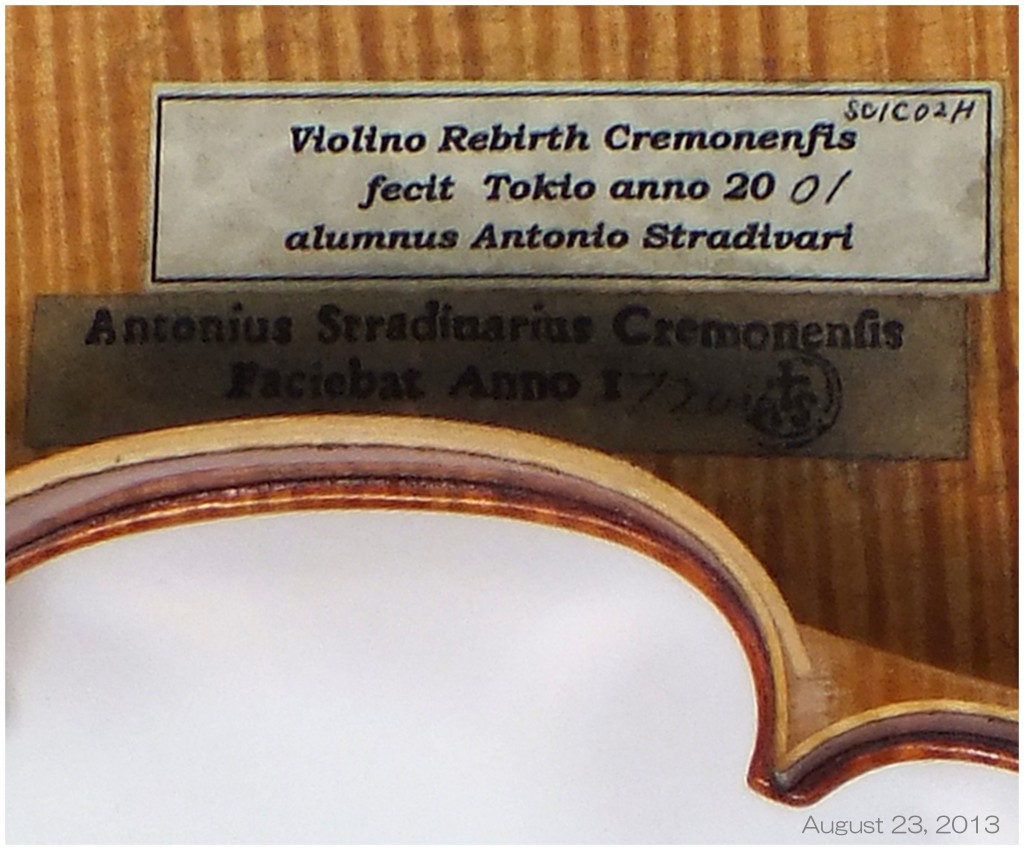

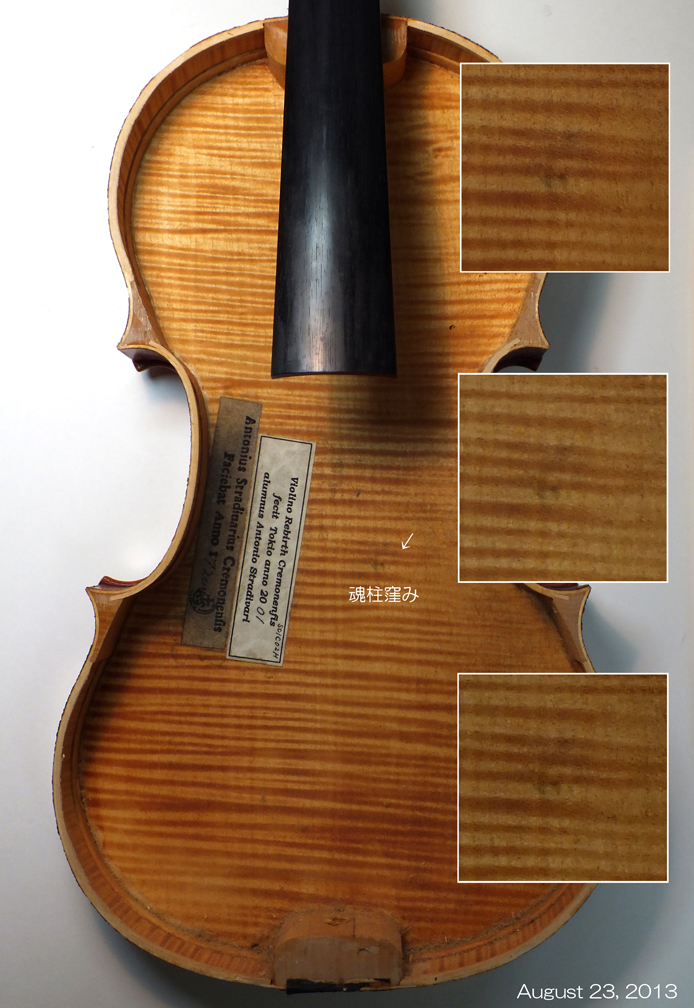

これは私が 2013年に修理を依頼されたヴァイオリンのラベルです。

ご存じの方も多いでしょうが 国内メーカーが製造しているピグマリウス『 REBIRTH(リバース)』シリーズの 4/4サイズのヴァイオリンとして 2001年に製造されました。

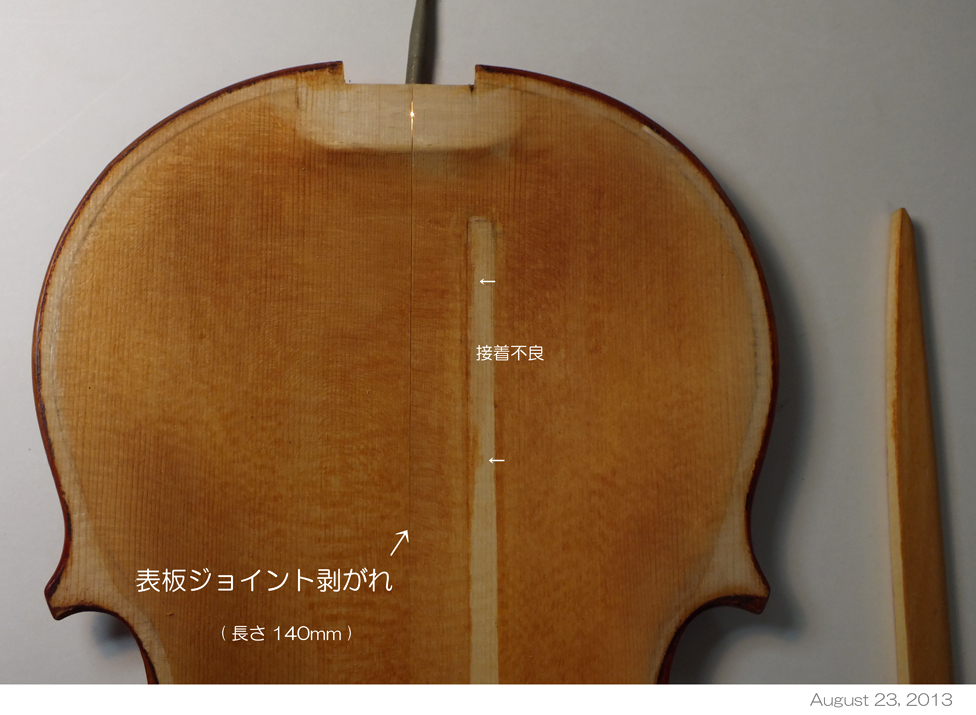

表板は中の状態を確認していただくために持ち主の目の前で私がヘラを使ってはずしました。作業に取り掛かるまえに弦をはじくとはっきりノイズがしていましたのでバスバーの剥がれは予想していましたが‥ ここまでとは !!

写真でわかるようにバスバー両側が完全に剥がれていて、その上 指板下の表板ジョイント部が 140mm程( 表板全長 354mm )の長さにわたって剥がれていました。

そして表板ジョイントの剥がれを撮影しようと私が表板をさわっていたら『 パキッ 』という音とともにバスバーが外れてしまいました。

そして表板ジョイントの剥がれを撮影しようと私が表板をさわっていたら『 パキッ 』という音とともにバスバーが外れてしまいました。

そしてこの景色となりましたが、私の経験ではそもそもバスバーが脱落するケースはほとんどありませんでした。このようにバスバーがはずれたのは 私の30年間の経験 ( 2013年 )では 3例目となりました。

これが脱落したバスバーを E線側から見たものでバスバー長さが 275.0mm 上下スペースがネックブロック側 39.0mmのエンドブロック側 40.0mmで厚さが写真向かって左のネック側端が 5.5mmで 駒部 6.4mmのエンドブロック側端が 5.8mmとなっています。

そしてバスバーの高さは駒部が 11.6mmで両端が 4.5mmとしてありました。また F字孔間距離の最狭部は 39.8mmにしてあり、これに対しバスバーは 0.1mm内側に取り付けてありました。

因みにこのヴァイオリンのあご当て無しでの重さは 410g程で、そのうちバスバーの重さは 5.9gで バスバーがない状態の表板は 73.0gでした。

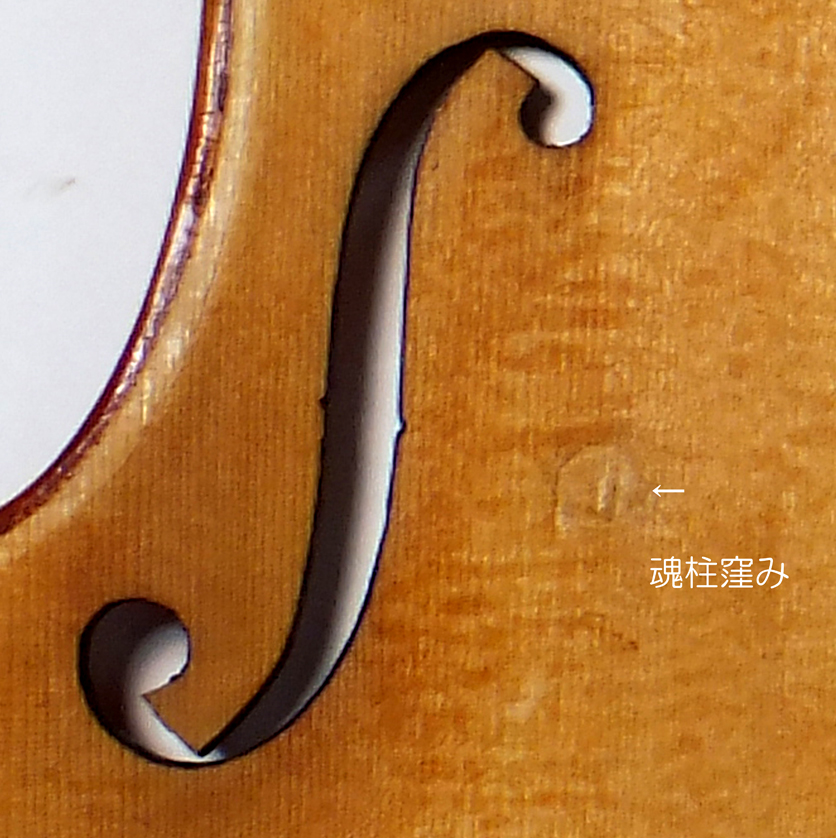

このピグマリウス『 REBIRTH(リバース)』シリーズのヴァイオリンは魂柱( Soundpost )が立っていた部分が表板、裏板ともすでに窪みができていました。

このピグマリウス『 REBIRTH(リバース)』シリーズのヴァイオリンは魂柱( Soundpost )が立っていた部分が表板、裏板ともすでに窪みができていました。

このダメージ傷によってピグマリウスに入れられていた魂柱が 直径 6.0mm であったことが推測できます。

私の経験では、ダメージ窪みは スプルース材の表板に比べて 楓材でつくられた裏板は深くはありませんが、このヴァイオリンのように識別可能な窪みとなっているケースは 多いようです。

ヴァイオリンは響胴の変形が進行すると、魂柱が立つ位置の表板と裏板の空間 ( 高さ ) が少しずつ狭く( 低く ) なっていきます。

しかし魂柱は圧力がかかってもほとんど縮まないので、結果として表板や裏板にめり込むかたちになります。

別のヴァイオリン表板内側に生じた魂柱窪みの写真

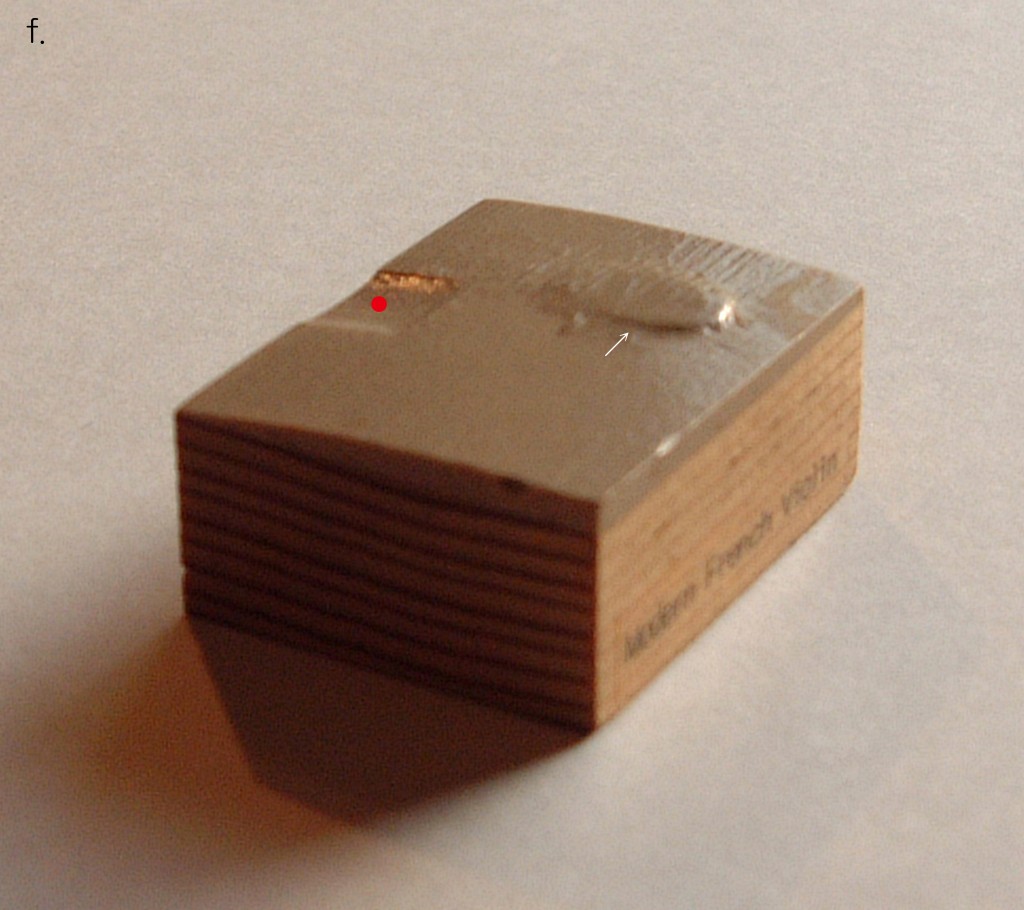

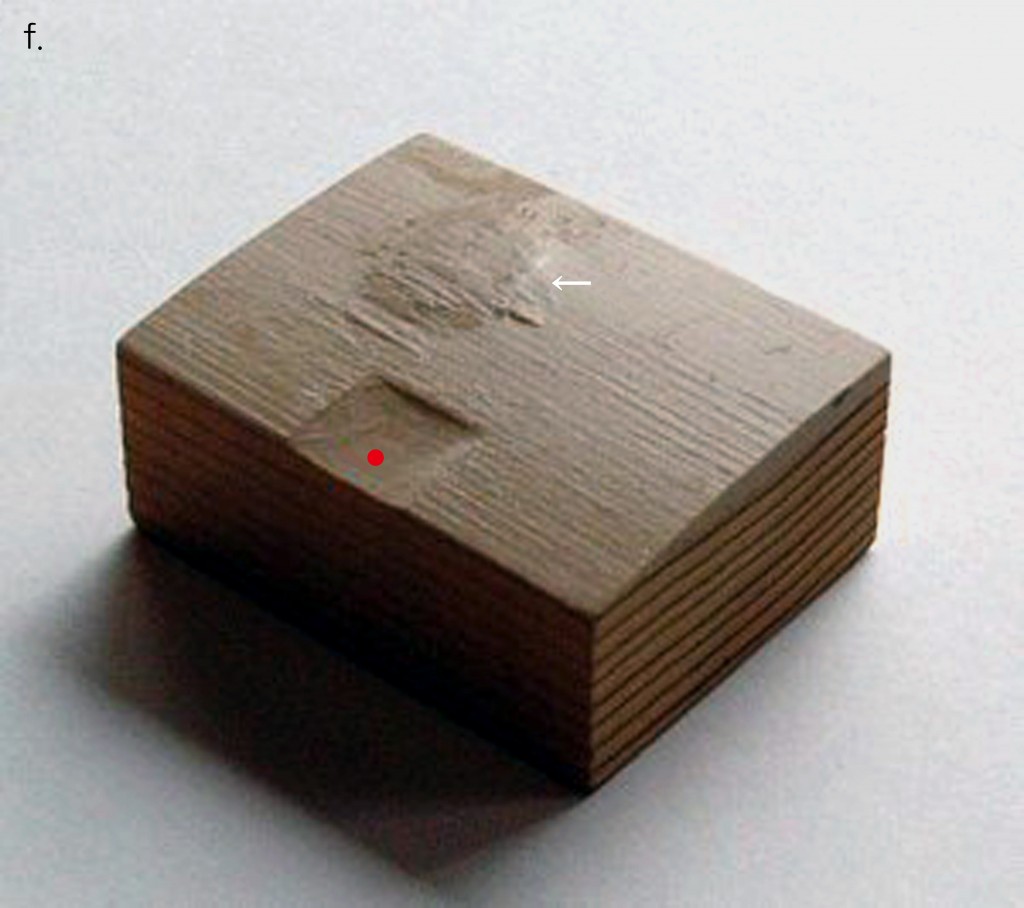

この過程でのダメージ窪みは 緩慢なスピードで深くなっていきますので、初期から中期にかけては下の写真 e. ( チェロ )と f. ( ヴァイオリン ) のように 表板の割れに至っていないことが多く、外見からの確認は難しいようです。

ヴァイオリンのアーチの条件などにもよりますが 、表板の魂柱部の窪みは下写真のヴァイオリン f. のように魂柱部の厚さが 3.2 mm で、魂柱位置の厚さは 1.9 mm になることすらあります。 ( 1.3 mm めり込んだようです。)

この段階でも このヴァイオリンは魂柱割れ( Soundpost crack )は入っていませんでした。

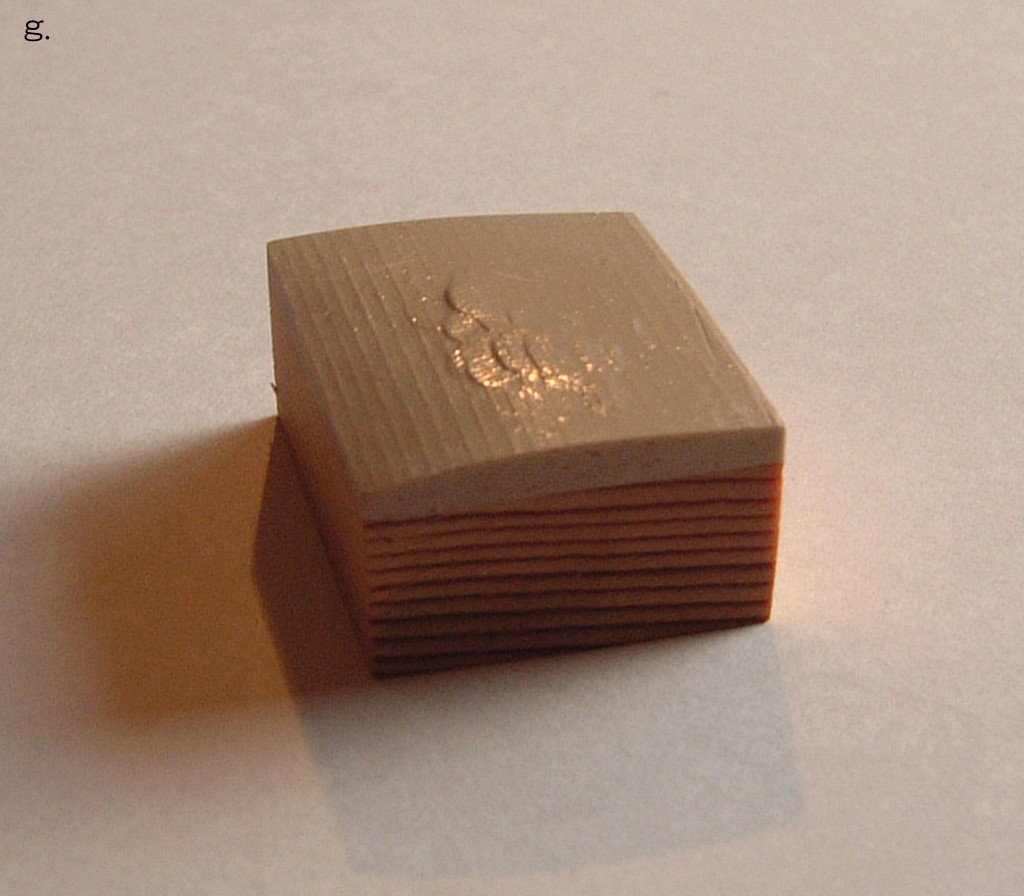

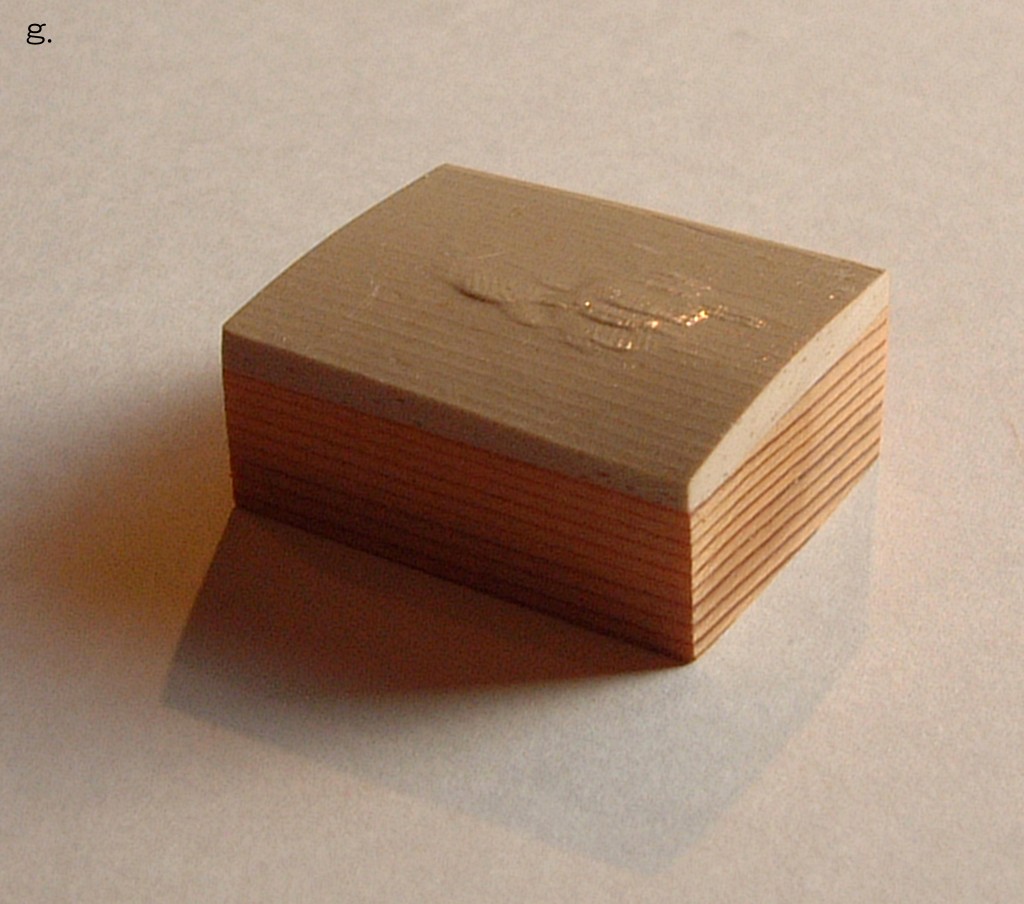

下の2枚の写真は 参考のために上のヴァイオリン f. の内側にサランラップを貼り 四角い木の台座に厚塗りした粘土状樹脂で 魂柱部の窪みの型をとったものです。

サランラップですこし不明確にはなりましたが直径 8 mm 程の窪みが凸型で確認できると思います。

表板の疲労変形が生じているヴァイオリンは ちょっとしたことで魂柱が倒れたりします。 下の型は上の楽器とは別のもので、5年ほど使用された新作イタリア製ヴァイオリンから同じくサランラップ越しにとったものですが、過去に調整を依頼された楽器屋さんが 魂柱を外に引っ張ったり‥ 場所を変えてたてた跡が10ヶ所ほど残っていました。

あまりに頻繁に魂柱が倒れるのでかなりきつくいれたようで、よく見るとサランラップ越しなのに表板のスジ状の年輪と直交するかたちで魂柱の断面にあった年輪のあとがクッキリ残っています。私はこの写真を弦楽器工房の関係者すべてに 心にとめておいていただきたいと思っています。

残念ながら魂柱窪みに関してはストラディヴァリウスも例外ではありません。

表板魂柱部の割れをサウンドポスト・パッチで何度修復してもその後に再び窪んでしまうものが少なからず存在します。

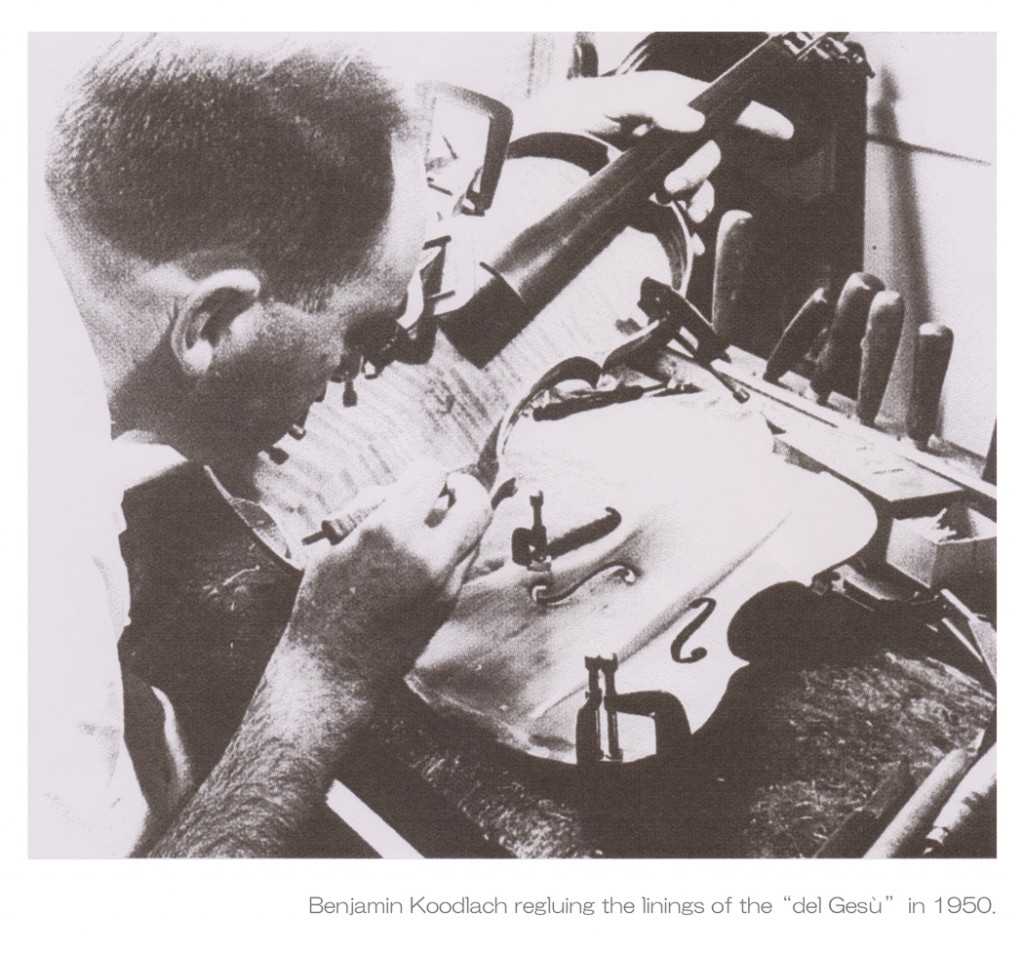

それから‥ ガルネリ・デル・ジェズでは 、ヤッシャ・ハイフェッツ ( Jascha Heifetz 1901-1987 ) が愛用していたヴァイオリンが象徴的だと 私は思います。

このヴァイオリンは 1950年頃に修復のために表板が外されており、その際の写真で 魂柱部のダメージ窪みなどが確認できるからです。

私はこれらの弦楽器にみられるダメージ傷や割れなどの破損は バランスが調和していない弦楽器を『 演奏した‥ 』結果、表板が歪んだことで生じたケースが多いと考えています。

ヴァイオリンや チェロは「強制振動楽器」であることから、バランスが調和していない楽器は 弦を張って数時間後から 数日で「組み上げた直後とくらべて、音の立ち上がりが悪くなり 響きが失われ‥硬くなった感じがする。」という初期症状が確認出来ます。

これらを念頭において観察すると、冒頭に挙げさせていただいた ピグマリウス『 REBIRTH(リバース)』シリーズのヴァイオリンが12年で演奏不能になったことも理解出来るのではないでしょうか。

2019-3-20 Joseph Naomi Yokota

T

T

T

T

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Bonnet” 1693年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Bonnet” 1693年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Bonnet” 1693年

Antonio Stradivari ( ca.1644-1737 ) Cello, “Bonnet” 1693年

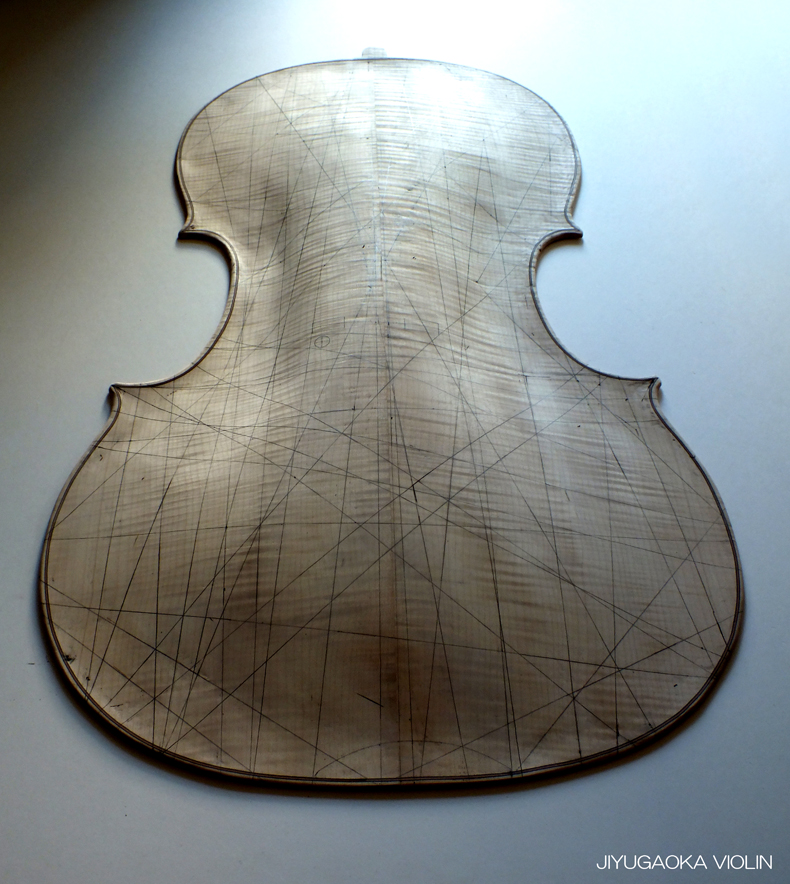

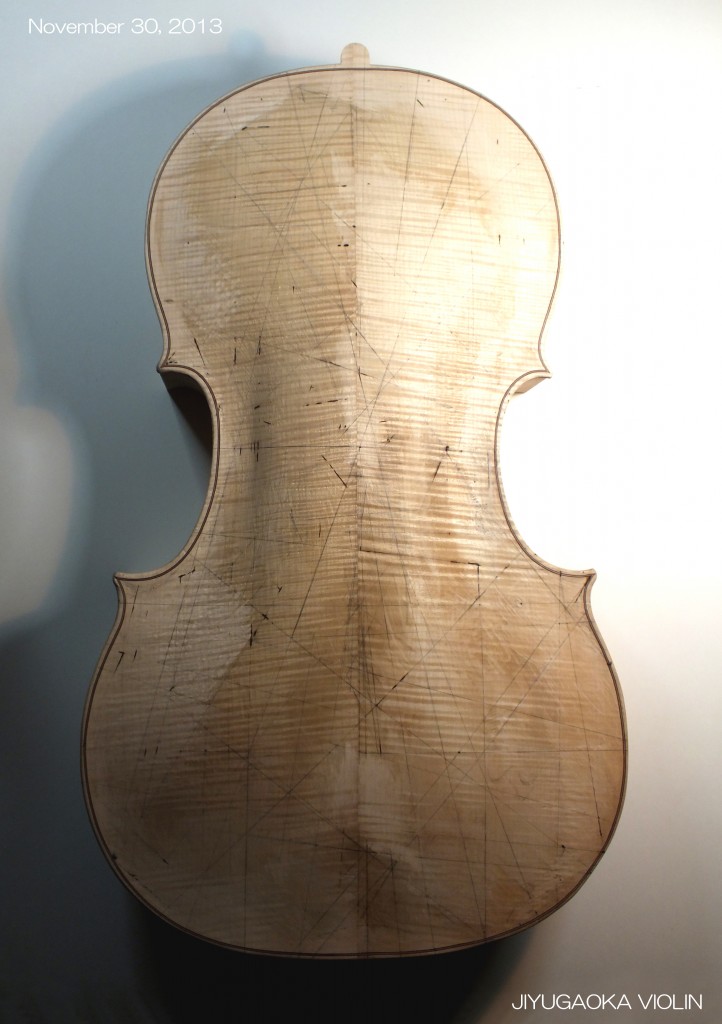

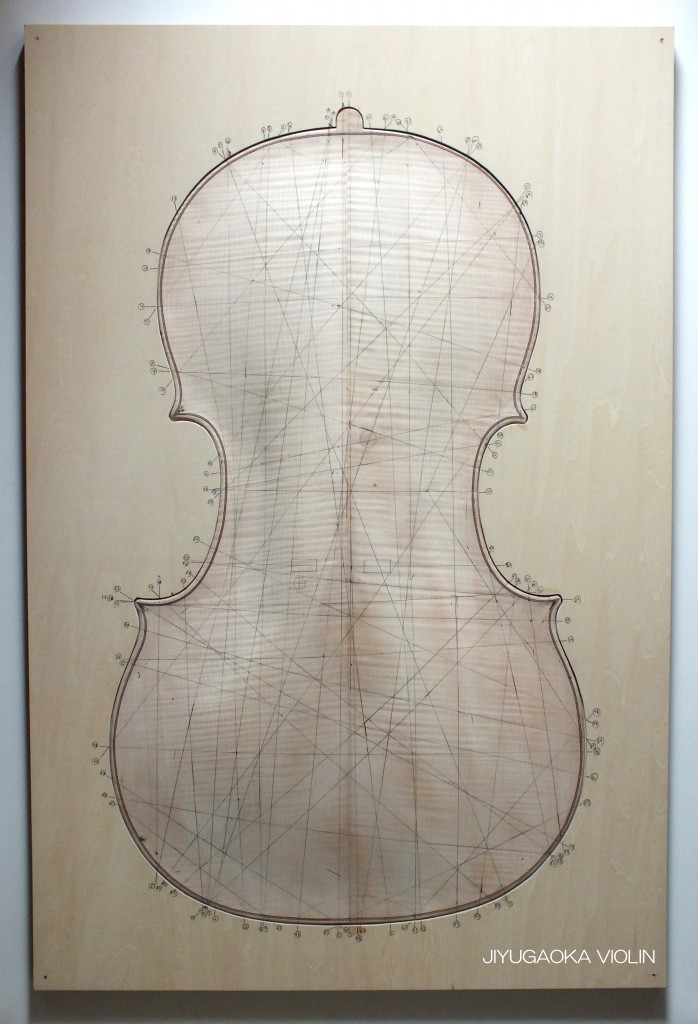

これは 2012年に私が製作したヴァイオリンの裏板です。

これは 2012年に私が製作したヴァイオリンの裏板です。

私が 2013年に着手したチェロの裏板は これらのヴァイオリンで学んだ要素をかなり反映させました。

2013年10月1日 チェロ裏板 外側アーチ部粗削り終了

2013年10月1日 チェロ裏板 外側アーチ部粗削り終了

ただし‥ チェロは ヴァイオリンの4倍、或いは 8倍程の面積や体積がありますので、削れば消える軸線を鉛筆で書き込み続けるだけでも大変です。

因みに、Giovanni Battista Guadagnini ( 1711-1786 ) が 1743年頃製作したチェロ “Ngeringa” Piacenza は 総重量 2456g ( Front 716.8 – 338.8 – 231.2 – 425.9 / Back 716.6 – 340 – 228.7 – 423.3 / Stop 391.0 )は、表板の重さ 387g ( アーチ 25.4mm ) – 裏板の重さ 482g ( アーチ 30.9mm )。

同じく G.B. Guadagnini の 1757年製チェロ “Teschenmacher” Milan は 総重量 2584g ( Front 717.0 – 339.3 – 247.1 – 420.9 / Back 712.2 – 332.7 – 237 – 419 / Stop 391.1 )では、表板の重さ 319g ( アーチ 28.4mm ) – 裏板の重さ 464g ( アーチ 36.4mm ) とされています。

私は このようなオールド・チェロを参照にしましたので、この時 製作したチェロの表板は バスバー無しの白木状態で 350g以下で、裏板は 550g以下、側板部が 500g以下とバランスを定めて作業を進めました。

このため、その工程で剛性に関する問題も解決する必要を抱えることになりました。

また、最終的には箱状になりますので 裏板、表板ともパフリングより外側の縁部が側板とリレーションし易いように、側板に合わせた状態でアーチの削り込みや 縁の厚さの調整が必要でした。

2014年1月5日 チェロ裏板外側のアーチ部で削り込みによって消えた軸線を書き込んでいるところです。

2014年1月5日 チェロ裏板外側のアーチ部で削り込みによって消えた軸線を書き込んでいるところです。

因みに、私は 軸線設定が狂わないように、このチェロ専用の裏板外型枠を製作しました。

2014年2月6日 この裏板 ( アーチ 32.6mm ) は 外側削りの仕上がり重量が 1900g でした。

2014年8月4日 この裏板は重さが 528g となり駆動性も良い状態で仕上がりました。